國際法理念譜系

周艷云

(韓山師范學院 政法系,廣東 潮州 521041)

國際法理念譜系

周艷云

(韓山師范學院 政法系,廣東 潮州 521041)

國際法的運作非外在強制力運作的結果,國際法運作的強制力來源于根植于人類理性中的理念。國際法體系內部的金字塔形有序層級并普遍聯系的理念范型架構賦予國際法巨大的凝聚力、強制力、控制力。國際社會在理念統攝的國際法體制的控制下呈現出和諧世界的圖景。

國際法碎片化;國際法理念;理念譜系

現代國際法體系充滿了具有不程度的法律一體化的普遍性的、區域性的甚至是雙邊性的體系、小體系和小小體系,存在于這個體系內部的各種規范和制度之間并沒有形成一種結構上的有機聯系,它們相互沖突、彼此矛盾,就像堆積在一起的“玻璃碎片”。聯合國國際法委員會將這種現象稱為“國際法的碎片化”(fragmentation of international law)[1]。

“國際法的碎片化”現象使國際法體系看似松散、凌亂,似處于無公度性、無政府狀態。實則不然,國際法的存在和運行有其內存有序層級范型架構,該范式即為國際法理念,國際法理念是國際法的內核。國際法理念既是認識國際法的最高形式,又是完善國際法的最高價值目標。

1 國際法理念詮釋

“理念”最早是由古希臘最偉大的思想家柏拉圖提出,他認為“理念”是“超越于個別事物之外并且作為其存在之根據的實在”。[2]中國大百科全書記載理念是“一種理想的、永恒的、精神性的普遍范型”。近現代,哲學逐漸與各具體學科相融合。學者們開始將哲學中的理念引入國際法范疇。

奧地利國際法學家阿.費德羅斯明確提出“國際法的理念”這一概念。根據阿.費德羅斯的觀點,國際法理念具有三個基本特征:①國際法的理念是國際社會的結構及其規律的反映,它是國際法的最真實的存在或存在的最深層次的原因和根據;②國際法的理念是國際法的意義、功能和價值目標,它凝聚著人類對國際法的全部知識和終極寄托;③國際法的理念對國際法具有構成和調整作用、它不僅是國際法行動指南,而且是國際法的評價標準[3]。

國際法理念內呈有序層級范型架構。國際法中不同的范疇存有不同的范疇理念,且各范疇理念相互聯系,呈或分有或包含的邏輯結構,相分有的國際法范疇理念體現國際法理念的橫向聯系秩序,相包含的國際法范疇理念體現國際法理念的縱向聯系秩序,理念的橫向和縱向聯系呈立體有機結合狀態,構成國際法的整體性理念譜系。

國際法系調整國際關系的法律規范的總稱,國際關系又可分為國際政治關系、國際民商關系、國際經濟關系,根據調整三種國際關系的法律制度的不同,國際法可分為國際公法、國際私法、國際經濟法三范疇,三范疇分別處于橫向相聯的和平理念、正義理念、自由理念的統攝之下。而從和平、正義、自由這些屬理念中又可抽象出更高一級的屬理念——秩序,秩序理念是整個國際法體系的最高和終極理念。

2 和平理念

2.1 和平理念的演繹圖式

國際公法的原則、規則和制度無一不滲透著和平的理念,維護和平,制止戰爭的理念貫穿于國際公法的所有領域。

在主要規范國家行為的國際公法領域,如國際法上的國家、領土法 、海洋法、空間法、外交與領事關系法、條約法、國際法律責任等國際公法領域,其主要通過建構規范國家的行為的一系列國際公法上原則、規則和制度,禁止國家為爭奪領土和因外交糾紛而發動戰爭,剔除國家可能破壞和平的根源,達到維護和平的目的。

在國際爭端解決的國際公法領域,如國際組織法、國際刑法、武裝沖突、和平解決國際爭端法等國際公法領域,主要通過一系列國際公法上原則、規則和制度建構國際爭端的和平解決的組織機構和法制,如聯合國和眾多區域性國際組織,通過各種國際組織參與,和平解決國際爭端,防止國際爭端引發戰爭。并專門針對國際上挑起戰爭、非法發動戰爭的國際和個人建立相應的國際制裁機構,如安理會、國際法院、東京審判庭、紐倫堡審判庭等,并構建相應一系列國際公法的原則、規則和制度,達到制止侵略,維護和平的目的。

在維護個人權利的國際法領域,如國際人權法、國際人道法、國際法上的個人等國際公法領域,通過建構一系列維護人權的國際公法上原則、規則和制度,樹立充分尊重個人權利的普遍意識,來防止踐踏人權的戰爭爆發,維護世界和平。

2.2 和平理念的涵蘊

和平理念是國際法所有法律原則、制度和規范的最高抽象,是國際法立法和運行的基本標準和終極價值追求。康德確信:“從理性范圍之內來看,建立普遍的和持久的和平,是構成權利科學的整個的最終的意圖和目的”。[4]。國際法上的和平理念是積極追求和保障由主權國家為主體的國際社會的“沒有戰爭的狀態”。[5]

2.2.1 國際公法確立和平理念是人類理性本性的訴求

人性包括自然屬性和社會屬性,人的社會性是人的最主要、最根本的屬性。人的理性本性是人的社會性的主要組成部分。和平是人的理性本性的要求,和平乃是人類的天性。“人類的這個天性指示著我們在和平的秩序中生活,因為只有這樣,人類的本質才能得到完全的發展。我們的社會天性把我們導向著這個目的,人們稱為法律的理念”。[6]

2.2.2 戰爭的殘酷本質是國際公法確立和平理念的動力

戰爭帶給人類空前的災難。第一次世界大戰打了四年多,一戰有30多個國家和地區,約15億人口卷入戰亂。戰場上雙雙傷亡人數達3000多萬,還造成巨大的經濟損失。二戰是歷史上死傷人數最多的戰爭,共有5500萬-6000萬人死亡,1.3億人受傷,合計死傷1.9億人。“[7]自從有了戰爭,也就有人類追求和平的努力。戰爭的殘酷性和破壞性在不時啟迪人類的理性和良知,教育人類在戰爭與和平的問題上意識自己、解放自己。”[8]文化的進步以及人類對未來戰爭所產生的正當恐懼,促使人類不斷追求和平,保障和平有效路徑在于國際法律制度的保

障,故和平理念必然成為國際法的理念。

2.2.3 國際公法確立和平理念是經濟全球化和國家間相互依賴程度的加深的客觀需要

世界近現代史顯示發達國家的每一次經濟危機都引發了世界性的經濟危機,而發展中國的金融危機、石油危機、債務危機同樣可以震動西方的經濟體系,甚至導致經濟衰退。國家之間相互依賴程度的日益加深,尤其是國際經濟領域內相互依賴程度的日益加深,和平成為國家生存發展的客觀需要。正如康德所說,人類“如果不和平相處就一事無成,然而又難免互相沖突。因此,他們感到本性要求他們自行立法,規定彼此的義務,并據此創造一個聯合體。這些法則源于自身,而這一聯合體在解散的不斷威脅下趨于整體上的進步”。[9]故然,國際公法為順應經濟全球化和國家間相互依賴程度的加深的客觀需要,必須以維持和保障和平秩序為價值目標,確立和平理念為國際公法的基本理念。

3 公正理念

3.1 公正理念的的演繹圖式

國際私法包括沖突法、國際統一實體法、國際民事訴訟和國際商事仲裁法三大部分。沖突法通過法律選擇規則解決沖突,選擇的根本標準就是公正。國際統一實體法通過制定統一適用于全世界的具體規定涉外民商事當事人權利義務的法律來避免沖突,立法的宗旨就是保證實體法對任何一國的當事人公正。國際民事訴訟和國際商事仲裁法通過專門適用于涉外民商事案件的程序性法律規定,力求在程序公正,保證涉外民商事案件的公正解決。

3.2 正義理念的涵蘊

正義是法律永恒的理想。一般地說,正義是指具有公正性、合理性的事物,又可稱為公平、合理、公正等[10]。國際私法是以國際民商事關系為調整對象,以解決法律沖突為中心任務。解決法律沖突的價值衡量標準即為公正。在不同國家相關法律規定相沖突的情況下,以對各國際民商事關系當事人公正為價值標準來選擇法律或制定統一實體法。

不同時期國際私法的正義理念的內涵側重不同。傳統國際私法注重應用管轄權選擇來追求法律適用的確定性(certainty)、可預見性(predictability)和判決的一致性(uniformity)。即要求法院在受理涉外案件時首先根據一個預先確定的連接點,在連結點的確定和指引下,確定有管轄權的法院使涉外爭議之解決能夠明確化,并具有可預見性,實現法院判案的公平性與公正性。現代國際私法注重采取靈活的法律分析方法,法院在受理涉外案件要對因具體案件有可能涉及的法律進行比較分析,找出這些相關法律背后的政策或目標并結合具體案件進行法律適用,以此追求個案的公平公正和最切實際的判決。

涉外利益的沖突是法律沖突產生的前提,國際私法的終極目標就是要通過對國際民商事法律沖突的調整,協調國際民商事交往中的各種利益關系,建立公正合理的國際民商事新秩序。利益協調需要正確的尺度和準繩,該準繩即為正義。自古以來,公正就被人們當成協調利益的基礎性尺度和準則。故正義理念天然為國際私法的基本價值理念。

4 自由理念

4.1 自由理念的演繹圖式

國際經濟法通過國際貿易法律制度、國際投資法律制度、國際金融法律制度、國際稅收法律制度、國際經濟爭端解決法律制度促進國際經濟法律制度的統一,促進國際經濟自由化和安全化、全球化,在此基礎上,追求國際經濟有限和無限的自由互動。

4.2 自由理念的涵蘊

諾貝爾經濟學獎獲得者弗里德利希.哈耶克認為自由“是一種狀態,再此狀態中,一些人對另一些人所施加的強制,在社會中被減至最小可能之限度”。[11]經濟自由是指人們在社會經濟關系中自主活動狀態[12]。在國際經濟法領域,自由表現為國際經濟法主體自主參與國際經濟關系的權利,即自然人、法人、國家、國際組織參與國際經濟活動的權利。自由要求國家、國際組織在管理跨國經濟活動時,對國際經濟主體自主參與國際經濟關系的權利的限制減少到最小可能的限度。

人類經濟史一再證明市場經濟的巨大生命力,而市場經濟的動力源就是自由。在國際經濟領域,更需要突破國家的管制限制,實現國際經濟活動的國際自由。這種自由需要國際經濟法制賦予國際經濟主體自主參與經濟活動的權利。首先,國際經濟法應賦予國際商品、服務和知識產權交易者進行國際交易活動的自由。跨國經濟活動的自由從來就是主要由商人完成的。他們在謀求本身利潤的同時,推動了生產國有關產業的發展,促進了市場國生產生活水平的提高。所以保護和推進這種自由是保障國際經濟關系持續、協調發展的核心。其次,國際經濟法應促使和保障經濟因素得到國家允許實現跨越國境的流動的自由。國際經濟法所調整的是國際經濟關系,“經濟”的落腳點在于物質利益。所以國際經濟法不僅要賦予交易者進行活動的資格,不僅要為交易活動設定規則,更重要的是應當允許物質利益的跨國流動。

自由理念是國際經濟法的基礎和永恒價值追求。國際經濟法設立一系列的法律制度來促進經濟自由化,踐行其自由理念。首先,通過制定一系列統一的國際貿易經濟方面的成文法來減少各國貿易經濟制度差異造成的對國際經貿自由的阻礙。許多國際經貿方面的各國法律和國際習慣法被整理、編撰,去除相互沖突部分,統一為世界各國共同遵守的法律制度,促進了國際經貿的自由。其次,國家間通過簽訂的雙邊或多邊國際經貿條約、協定促進締約國之間的經貿自由化。大量的國家間雙邊和多邊經貿條約的簽訂促進了區域內的經貿自由。再次,國際經貿組織推動世界貿易自由化。世界貿易組織致力于降低國際貿易關稅壁壘和非關稅壁壘等方式達至更深層次的國際經貿自由,區域性組織歐盟實現了內部物資、貨幣、人員的自由流動,國際商會致力于統一國際經貿習慣法來促進國際經貿的自由化。

5 秩序理念

5.1 秩序理念演繹圖式

國際法體系包含國際公法、國際經濟法、國際私法。國際公法致力于建構和平的國際政治秩序,國際私法致力于建構公正的國際民商秩序,國際公法致力于建構自由的國際經濟秩序,由此推知,國際秩序理念是國際法體系的終極普遍理念。

5.2 秩序理念的涵蘊

秩序按中國傳統解釋,秩,常也;秩序,常度也,是指人或事物所在的位置,含有齊整、規則之意;按現代解釋,秩序,乃人和事物存在和相互作用中具有的一致性、連續性、確定性的結構、過程和模式等[13]。法律秩序在我國《法學詞典》和《大百科全書·法學》中,被定義為,“法律秩序是由法確立和保護的人與人相互之間有條不紊的狀態。”[14]國際法價值意義上的秩序指的是特定化了的國際秩序,是由國際法所確認和保護的國家之間、國際組織之間或其相互間互動的有條不紊的狀態和結果。

國際法體系的最高核心理念在于建構國際秩序。國際法體系的建構和完善的價值追求在于建立和維護國際社會秩序。有秩序的國際社會狀態是國家進行其他一切正常政治、經濟、文化等活動的前提。國際法體系通過建構整套法律制度為國家營造提供安全保障國際秩序,國際法體系為國際成員規定明確的權利和義務以及權利的界限和義務的邊際,以預防和制止國際爭端,維護和保障安全穩定的國際秩序。國際法體系用文明的國際訴訟、仲裁、調解等程序取代殘酷的國家間戰爭,使國際爭端以和平的方式得以解決。國際法體系通過法律制度建構國際經濟新秩序,促進世界經濟的自由、有序和安全發展,促進世界文化的交流和發展,同時使國際政治秩序更穩固。

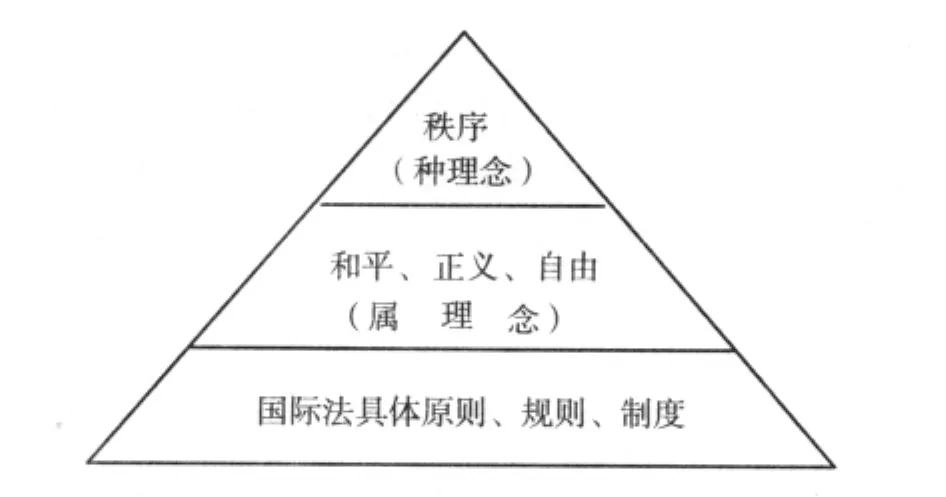

6 國際法理念譜系圖

國際法的運作更大意義上是根植于人類理性中的理念,國際法的運作實質是理念統攝下的運作,國際法理念好比是國際法體系大廈的鋼筋骨架,國際法的存在和運行有其內存有序層級范型架構。國際法體系內理念呈種、屬、類金字塔層級結構,位于塔尖統攝國際法所有法律制度的種理念為國際秩序,位于第二層的分有國際秩序理念的屬理念為和平、公正、自由理念,它們分別構造國際和平秩序、國際公正秩序、國際自由秩序。

國際法理念譜系之間縱橫交織的聯系。各屬理念與種理念發生分有的縱向聯系,國際和平理念、國際公正理念、國際自由理念這些分有理念與被分有的國際秩序理念之間的關系相當于個別理念和它所歸屬的普遍理念之間的關系。各屬理念之間也存有橫向聯系,國際和平是建構在公正、自由基礎上的真正和平,自由是以和平、公正為取向的有限自由,公正是為達至和平、自由彼岸的公正。

[1] 古祖雪,陳輝萍.古祖雪.現代國際法的多樣化、碎片化與有序化.國際法學專論[C]//.北京:科學出版社,2007;123.

圖1 國際法理念譜系圖

[2] 張志偉.西方哲學十五講[M].北京:北京大學出版社,2006:75.

[3] 古祖雪,陳輝萍.國際法學專論[C]//.古祖雪.國際法的理念.北京:科學出版社,2007:27.

[4] 康德.法的形而上學原理[M].北京:商務出版社,1991:192.

[5] 中國社會科學院語言研究所詞典編輯室.現代漢語詞典:修訂版[M].北京:商務印書館,1979:510.

[6] 阿菲德羅斯.國際法[M].李浩培,譯.北京:商務印書館,1981:19.

[7] 帕爾默,等.現代世界史[M].何兆武,等譯.北京:世界圖書出版社,2009:862.

[8] 黃惠康.禁止在國際關系中使用武力或武力威脅原則[M].北京:法律出版社,1999:288.

[9] 韋恩·莫里森.法理學[M].李桂林,等.武漢:武漢大學出版社,2003:156.

[10] 沈宗靈.法·正義·利益[J].中外法學,1993(5):1.

[11] 弗里德利希·馮哈耶克.自由秩序原理[M].上海:生活、讀書、新知三聯書店,1997:1-2.

[12] 王振東.自由主義法學[M].北京:法律出版社,2005:15.

[13] 卓澤淵.法的價值論[M].北京:法律出版社,1999:177.

[14] 中國社會科學院法學研究所.法學詞典[M].上海:上海辭書出版社,1984:621.

責任編輯:沈宏梅

The ideas genealogy of international law

ZHOU Yan-yun

(Politics and Law Department,Hanshan Normal University,Chaozhou 521041,China)

The operation of international law is not the result of the external compelling force operation.The compelling force of international law originates from the ideas rooted in human rationality.The ideas in the system which connect each other and have perfect logical construction give huge cohesive force,compelling force and controlling force to international law.The international society under the control of the international law presents a harmonious prospect.

fragmentation of international law;idea of international law;idea genealogy

DF90

A

1009-3907(2010)11-0103-04

2010-09-01

周艷云(1979-),女,湖南衡陽人,講師,主要從事國際法研究。