內江市土地利用動態變化及其驅動力分析

馮義雄,朱麗東,朱 力,屈小斌

(1.浙江師范大學地理與環境科學學院,浙江金華321004;2.浙江省偉星實業發展股份有限公司臨海水晶制品分公司,浙江臨海317000;3.內江師范學院資源與環境科學學院,四川內江641000)

內江市位于四川東南部,東連重慶,西接成都,介于 104°15′E~105°26′E,29°11′N~30°2′N,地處四川盆地東緣丘陵地帶,以丘陵地貌為主,海拔在350~500 m間的丘陵占90%。該市屬于亞熱帶濕潤季風氣候,受盆地與當地自然環境影響,具有氣候溫和、降雨量豐富、光熱充足等特點,年平均氣溫15~28℃,年降水量1 000 mm左右,年總日照時數1 100~1 300 h。全市現轄三縣兩區,幅員總面積為5 386 km2,2006年末全市總人口422.1萬人,當年國民生產總值301.29 億元[1]。

1 內江市土地利用動態變化

1.1 數據來源與研究方法

以內江市國土資源局2002—2006年土地利用變更調查資料和2002—2006年內江市社會經濟統計資料為主要數據來源。以2002年新的土地利用分類系統中的二級土地利用類型的耕地、園地、林地、牧草地、其他農用地、居民點及工礦用地(包括特殊用地)、交通運輸用地、水利設施用地、未利用土地、其他土地為研究重點。

運用數學統計分析與定量分析相結合的方法,采用土地利用動態度模型(土地利用變化幅度模型、單一土地類型動態度、綜合土地利用動態度)分析內江市土地利用動態變化情況。在分析土地利用變化驅動力時,用主成分分析方法確定驅動因子,計算用統計分析軟件SPSS10.0進行。

1.2 內江市各類用地面積變化幅度

土地利用變化幅度模型反映的是在某一時段內不同土地類型在面積變化上的幅度。其表達式為:

式中,Ua表示某一時段初土地各類型面積數;Ub表示某一時段末土地各類型面積數;Rd表示研究時段內某一土地利用類型的變化幅度[2]。

根據公式(1),計算出內江市各類用地面積變化幅度Rd(表1)。

2002—2006年,內江市耕地、其他農用地、水利設施用地、未利用地、其他土地面積減少,分別減少了 4 997,581,3,288,248 hm2;園地、林地、牧草地、居民點及工礦用地、交通用地面積分別增加了 1 073,3 773,4,1 010,257 hm2。從土地利用變化幅度上來看,園地、林地、牧草地、交通用地的變化幅度相對較大,而其他農用地、水利設施用地變化幅度相對較小(表1)。

表1 內江市2002,2006年土地利用面積、比例及變化幅度

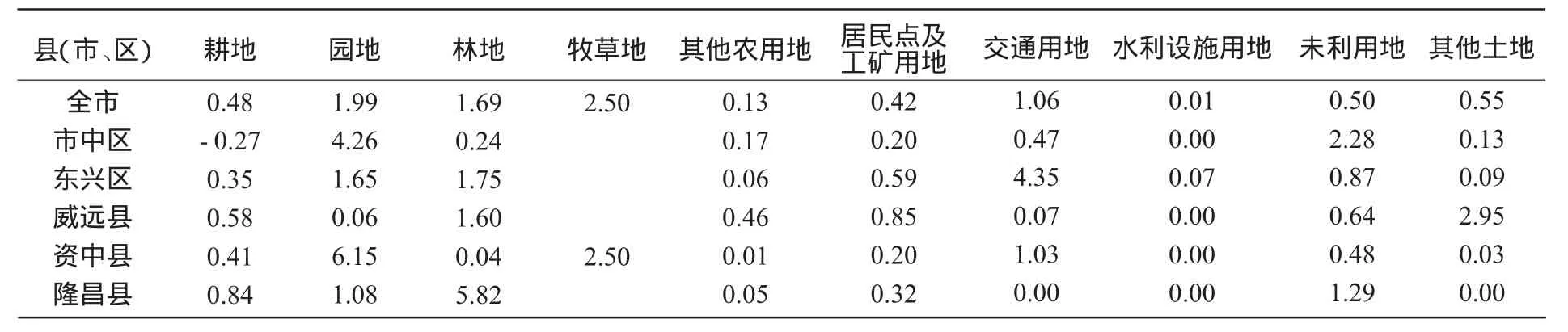

1.3 各類用地變化的區域差異

從表2可以看出,2002—2006年各縣(市、區)耕地面積均有所減少,減少量較大的為東興區、威遠縣、資中縣、隆昌縣,均在900 hm2以上,市中區減少的較少,但仍有233 hm2;園地面積除了市中區、東興區(減少量最大)有所減少外,其他各縣(市、區)都有所增加,增加量最大的是資中縣;林地面積除資中縣減少以外,其他各縣(市、區)均有增大趨勢,增大量最大的是威遠縣;牧草地基本上沒什么變化,只有資中縣有點增長;其他農用地除資中縣、隆昌縣有所增加以外,其他各縣區都有所減少,減少量最大的是威遠縣;居民點及工礦用地都有增長,增加量最大的是威遠縣;交通運輸用地除隆昌縣未增長外,其他各縣區都有增長,其中增長較大的有東興區、資中縣;水利設施用地除東興區有略微減少外,其他各縣區均沒有變化,比較穩定;未利用地除東興區有所增長外,其他各縣區都呈減少趨勢,減少幅度最大的為威遠縣、資中縣、隆昌縣,減少額均在95 hm2以上;其他土地除隆昌縣未變化外其他各縣區均呈減少趨勢,減少額度最大的是威遠縣。

表2 內江市2002—2006年各縣(市、區)土地利用類型變化 hm2

1.4 單一土地利用類型動態分析

單一土地利用類型動態度(UTD)是反映某一區域不同時期某一土地利用類型面積變化比率的指標。其表達式為:

式中,UTDi為特定時期內第i種土地利用類型動態度(年變化率);Ut1,Ut2分別表示過去t1年與現狀t2年i種土地利用類型的面積[2]。

根據公式(2),計算出內江市各縣(市、區)單一土地利用類型動態度(表3)。

從表3可以看出,2002—2006年內江市園地、林地、牧草地、交通用地的單一土地利用類型動態度較大,而其他農用地、水利設施用地的單一土地利用類型動態度相對較小;各縣(市、區)不同土地類型的單一土地利用類型動態度存在較大的差異。

表3 內江市2002—2006年各縣(市、區)單一土地利用類型動態度 %

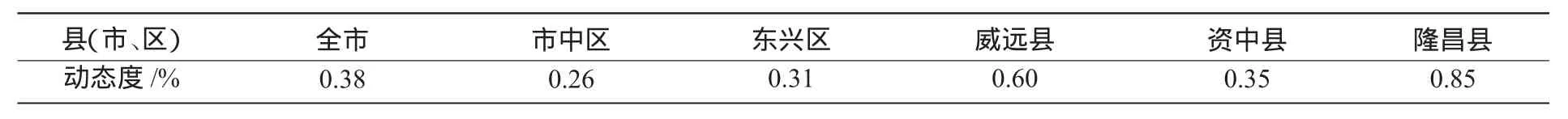

1.5 綜合土地利用動態度

土地利用類型綜合動態度(GTD)主要反映區域內某一樣區各種土地利用類型動態變化及其轉換程度。其表達式為:

式中,GTD表示某一樣區土地利用類型變化綜合動態度(年變化率);ΔSi-j表示過去t1年與現狀t2年時段內第i種土地利用類型轉化為第j類型的面積;Si表示過去t1年第i種土地利用類型的面積[2]。

根據公式(3)可計算出內江市各縣(市、區)土地利用綜合動態度(表4)。綜合土地利用動態度的分析可以反映出某一區域內土地利用結構的變化情況。從表4可以看出,2002—2006年全市GTD為0.38%,各縣(市、區)中威遠縣、隆昌縣不同土地之間轉化的總體變化大于全市平均水平,資中縣與全市平均水平較為接近,市中區、東興區明顯低于全市平均水平。

表4 內江市各縣(市、區)土地利用綜合動態度

2 內江市土地利用變化的驅動力分析

由于研究期限只有5年,內江市土地利用變化沒有受到較大的自然因素影響,因此影響內江市土地利用變化的驅動力主要來自社會經濟系統。

2.1 主成分分析與驅動因子的確定

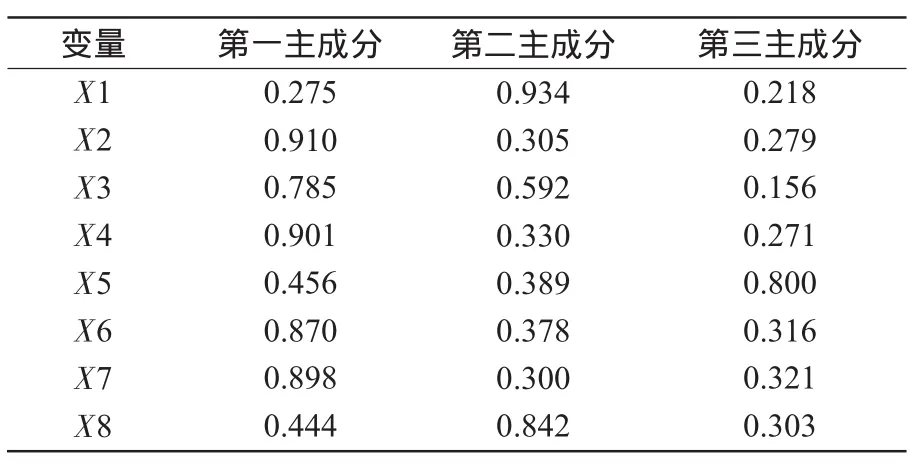

據主成分分析的基本思路與要求以及現有的基礎資料,為了更好地反映內江市土地利用變化情況,結合內江市經濟、城鎮化速度以及人口數量等方面的實際情況,從社會經濟系統的眾多因子中選取了具有代表性并且與土地利用變化緊密相關的8個主要因子作為驅動力分析因子,即X1,內江市總人口數(萬人);X2,內江市GDP(億元);X3,內江市工業總產值(億元);X4,全社會固定投資完成額(億元);X5,農村人均居住面積(m2/人);X6,城市居民人均居住面積(m2/人);X7,第三產業總產值(億元);X8,房屋建筑竣工面積(m2);Y,土地利用變化。運用統計分析軟件包SPSS10.0進行主成分分析計算,得出前3個主成分的累計貢獻率,再根據主成分載荷計算公式可得樣點主成分旋轉向的載荷矩陣(表5)。

由表5可知,內江市第一、第二、第三主成分累計貢獻率達到了99.727%,完全達到分析的要求。主成分旋轉載荷矩陣是主成分與變量之間的相關系數。由表5還可知,從作為主要指標的第一主成分與各變量之間的相關系數來看,主成分分析所選的8個因子對土地利用變化都有很大的相關性。從第一主成分來看,內江市土地利用變化與 X2,X4,X6,X7 有較大的相關性,因為這些因子與城鎮化水平和人民生活水平的提高、經濟發展狀況有關,因此第一主成分可以被認為是經濟發展狀況;從第二主成分來看,內江市土地利用變化與人口增長有很大的相關性;從第三主成分來看,土地利用變化還與農村人均居住面積的增加有很大的相關性。

通過以上分析,可以把研究期內影響內江市土地利用變化的因子歸納為社會經濟發展、人口增長、城鎮化以及全社會固定資產投資完成額的增加這4個因子,此外土地利用變化必然還會受到內江市土地使用政策的影響。

表5 主成分旋轉載荷矩陣貢獻率及累計貢獻率

2.2 經濟發展驅動土地利用變化

耕地大量流向非農用建設用地是經濟快速發展地區面臨的一個普遍問題。改革開放以來,在經濟持續快速增長的同時,該市非農建設用地迅速增加,耕地數量隨之快速減少。據內江市2002—2006年的社會經濟統計數據,該市的GDP和全社會固定資產投資分別是原來的1.87倍和1.93倍;平均每年減少的耕地面積達1 249.5 hm2。隨著經濟發展和城鎮化進程的加快,農民住房建設、交通運輸用地、各類開發區建設都要占用耕地。因城鎮化水平的提高而造成的耕地數量的減少遠遠比其他因素的影響低,但是城鎮化水平的影響趨勢逐漸增大,城鎮化進程的加快也將成為今后耕地減少的一個重要影響因子。

2.3 人口增長驅動土地利用變化

耕地的快速減少與居民點及工礦用地的迅速增加,除經濟發展驅動因素外,人口增長也是不可忽視的驅動力之一。隨著人口的日益增長,人類的棲息地和其他用地都要相應的增大,在一定程度上要占用部分耕地。因此,人口作為一種持續性的驅動因子,對土地利用變化有極其重要的影響[3]。人口的增長與生活水平的日益提高,必然會導致非農業用地的增加,例如,不管是在城鎮還是在農村,人均住房面積逐年增大,因而就需要大量的耕地減少作為代價。通過Excel軟件對2002—2006年內江市人口與耕地數量變化的相關擬合計算,發現二者呈顯著直線負相關,相關系數為0.864 7,表明人口增長導致耕地呈明顯的減少趨勢,這種趨勢的發展將使人地矛盾更加尖銳。隨著社會的進步,經濟水平的進一步提高,耕地面積普遍減少,尤其是交通用地、居民點及工礦用地、園地的變化顯著。

2.4 政府政策驅動土地利用變化

從內江市土地利用變化的過程來看,政府決策尤其是土地利用政策對土地利用變化起著十分重要的作用。自從1992年國家掀起開發區建設熱潮以來,地方政府為了吸引外資辦企業,廉價出讓土地,甚至部分地區盲目劃定“工業開發區”,內江市所轄的各縣(市、區)共有12個開發區[4]。再加近些年的房地產熱對盲目圈占耕地的現象也起了催化作用。以上2種熱潮使得耕地面積急劇減少,城鎮用地、建設用地面積大幅度增長。2003年,內江市政府為深入貫徹中共中央、國務院《關于加快林業發展的決定》,進行了全市范圍內的退耕還林工程,使得全市的耕地、林地面積變化顯著。2006年,為了加快新農村建設,該市政府根據四川省人民政府《關于加快四川農村公路發展的實施意見》要求,掀起該市農村公路建設新高潮,從而使得交通用地面積增加,耕地面積相應地有所減少。現在國家為了保護耕地,實行了土地利用的占補平衡以及閑置土地的整理,使得耕地面積略有上升,但是增加量卻遠遠少于減少量,總體上耕地面積還是呈減少趨勢。總體來說,土地利用變化深受政府政策的影響,政府對土地利用的指導方向不利將會浪費大量的耕地。

3 內江市土地利用存在的問題

全國各地的土地利用都存在大大小小的問題,內江市也不例外,其主要存在的問題有以下幾種情況。

3.1 城鎮和農村居民點規劃問題

隨著社會的進步,經濟的迅速發展,同時內江市近幾年人口增長迅速,城鎮與農村居民的人均住房面積也隨之增長,但對城鎮與農村居民點的規劃沒有相應的跟進,從而出現布局混亂,導致大量農用地被占用,其中以耕地的減少最快。另外,在城鎮化進程中,土地使用量逐漸增大的同時,也出現了破碎的、零散的非農用地;在農村,推進新農村的建設過程中,新住宅大量的建設,有些雖然在原宅基地上建的,但還有些是另辟新宅基地建設的,這樣就出現了部分老宅基地的荒廢與閑置。以上這些荒廢的、破碎的、零散的土地累加起來就是一個驚人的數據,因此如何合理地規劃城鎮和農村居民點就顯得較為重要。

3.2 開發區建設和房地產開發問題

由于緊跟著全國性的房地產熱和開發區熱的腳步,內江市也出現了盲目圈占耕地,以致出現了大量的土地閑置。因此,招商引資應該首先考慮這些土地閑置的開發區;另外,為了節約有限的土地,政府在制定政策時應該把如何合理地推進開發區建設和房地產開發作為城市、農村發展的重點。

3.3 各類型土地之間轉換問題

在各類型土地轉換過程中,由于對各類型土地用途的認識不深,出現了優質耕地被盲目占用轉變為其他類型土地;在林地方面,也有盲目毀林造田的現象;另外,受經濟因素的影響,盲目地挖地造塘、毀林劈山開石等,使得各類型土地無目的的亂轉換,從一定程度上制約了農村的經濟發展。因此,如何有目的、有計劃的合理利用各類型土地就顯得更為突出[5]。

4 合理利用土地資源的對策及建議

4.1 嚴格控制人口增長速度,努力提高人口素質

人口問題是一個牽一發而動全身的問題。內江市人口密度過大,造成各項指標人均偏低,資源開發利用不合理。人口素質低下又加劇了生態環境惡化的速度與程度。因此,嚴格控制人口增長,提高人口素質,使人口、資源、環境協調一致,是緩解人地矛盾、實現土地資源可持續利用的關鍵。

4.2 合理利用、保護耕地

在驅動因子分析中,側重分析了經濟驅動因子對耕地的影響,因此針對耕地方面的問題提出如下建議。首先,執行和完善基本農田保護制度,建立保持跟各地總量動態平衡的約束機制。其主要措施包括確定需要永久性保護的耕地、實施耕地轉用許可證、建立耕地損失補償制度、落實基本農田保護監督制度[6-7]。其次,合理開發利用和保護耕地,加快改造中低產田步伐,提高現有耕地基礎地力等級。再次,搞好農田水利設施和生態環境建設,防止耕地退化和水質污染,強化農業區域綜合開發。例如,流經內江市的沱江曾發生過嚴重的水質污染,因而更應該加強環境建設和保護,防止耕地質量下降。最后,因地制宜地調整耕地利用結構,正確處理經濟發展與土地利用的關系,堅持社會、經濟效益相統一。

4.3 合理利用和規劃城市、農村非農用地

針對全國范圍出現的開發區建設熱潮,各級政府盲目圈地,目前有大范圍的開發區土地被征用后大量閑置;在新農村建設過程中,隨著農村居民居住條件的改善,出現很多老宅基地的閑置,同時伴隨著交通條件的改善,也需要占用大量的農用地[8]。以上兩點在內江市也得以體現。因此,內江市政府應當快速地提出相應的政策來處理這些問題,從而合理利用和規劃城市、農村非農用地就顯得更為突出。

合理利用、規劃城市用地時,應當有目的、有計劃地推進開發區建設和城鎮居民點的開發建設(即房地產開發建設),合理布局城市里有限的空間,合理規劃基礎設施建設,避免出現重復建設而導致的土地浪費[9];因盲目征用而閑置的土地,在城市建設中應當首先考慮;另外,因破產而工廠廠房閑置的,在招商引資過程中應當首先考慮,而不是盲目地再去圈地重新建設新廠房,避免土地資源的浪費。

在新農村建設過程中,相應的基礎配套設施盡可能不要占用耕地。由于內江市處于丘陵地帶,最好是集中布局農村居民點,可以節約有限的農用地[10];農村道路盡可能地建在原道路基礎上,盡量減少占用農用地。

4.4 積極推進土地整理,提高土地利用率

政府方面除了完善土地保護制度、管理措施外,最主要的是落實土地政策,土地相關政府部門工作所達到的實際效果,這可從土地整理方面體現出來。土地整理的根本目標是提高土地利用率,增加耕地面積,提高土地生產能力,使土地資源利用能滿足人口增長和社會經濟發展的需求。土地整理包括農田整理、農村居民點宅基地整理、荒廢或閑置土地整理以及其他土地整理[11]。內江地處丘陵地區,因而在土地整理方面更多的是根據坡地的坡度,將坡度較為平緩的坡地合并和整理,將坡度較大的坡地改為梯田;另外,開展耕地中破碎地等地塊的合并和整理,農田的平整,工礦廢地的復墾和農村居民點宅基地的改造、規劃與合并,通過這些土地整理來相應地補充減少的耕地,從而提高土地利用率。在土地整理的同時,加強土地資源環境的經濟核算,建立嚴格的土地儲備制度,嚴格控制和合理利用寶貴的土地資源,進一步提高土地利用效率。

4.5 優化產業結構,多渠道提升土地資源潛力

從合理利用各土地類型的角度出發,結合該市的經濟社會發展狀況,因此提出優化產業結構,多渠道提升土地資源潛力。內江市是我國20個大型商品糧生產基地之一,農副產品種類多、數量大,為發展農副產品深加工創造了良好條件,也是該市鄉鎮企業今后的發展方向和推動農業產業化的強大動力,基于以上獨特的農業優勢,優化產業結構,在重視種植業發展的基礎上,加快林牧漁業的快速發展是推動內江市土地資源潛力提升的重要手段。而在保護優質高產耕地的同時,大力改造中低產田,提高復種指數,適度開發宜農荒地,逐步實施西水東調,建立節水型經濟社會體系。根據中共中央、國務院《關于加快林業發展的決定》,內江的林業部門應當在完善現有林地的基礎上,適應農業綜合開發、保護和改善生態環境的需要,以路帶林,以溝渠帶林,建立水土保持林、防護林和經濟林,把林果業作為農民重要收入來源之一。水產業應充分利用江河湖、稻田等水面資源,發展以名貴魚類為主的淡水魚養殖業。

[1] 內江統計局.內江統計年鑒[M].北京:年鑒出版社,2007:28.

[2] 梁學慶.土地資源學[M].北京:科學出版社,2006:229-239.

[3] 雷壽平,黃梅玲.寧德市土地利用動態變化及其驅動力分析[J].內江師范學院學報,2005,20(4):100-103.

[4] 內江市人民政府.內江市國民經濟和社會發展第十一個五年規劃綱要[EB/OL].[2010-04-18].http://www.neijiang.gov.cn/open/show/JO101-02002-2009-00010?j=0.

[5] 劉軍芳,周振華,楊晨,等.晉中盆地太谷縣土地流轉調查研究[J].山西農業科學,2010,38(7):123-126.

[6] 許連君,支炳義,劉衛東.金華市區域土地利用變化及其驅動力分析[J].浙江農業學報,2007,19(2):106-110.

[7] 陳文惠.福州土地利用變化及其驅動力多元綜合分析[J].地球信息科學,2005,7(3):45-50.

[8] 張英鵬,李彥,于仁起,等.山東省主要耕地土壤的養分含量及空間變異分析 [J].華北農學報,2008,23(增刊):310-314.

[9] 國巧真,馬亞峰,武永峰.密云縣土地利用動態變化預測及影響研究[J].山西農業科學,2010,38(8):37-40.

[10] 王夏琰,劉學錄.甘肅省土地利用結構變化及其驅動力分析[J].甘肅農業大學學報,2007,42(4):97-102.

[11] 王思遠,劉紀遠,張增祥,等.中國土地利用時空特征分析[J].地理學報,2001,56(6):631-639.