大學新生適應性及其與心理健康的相關研究

蔡婧

(南通大學,江蘇南通226007)

大學新生適應性及其與心理健康的相關研究

蔡婧

(南通大學,江蘇南通226007)

為了探討大學新生的適應性狀況及其與心理健康水平的關系,本文采用《中國大學生適應量表》、《中國大學生心理健康量表》對215名大學生進行調查,發現:①大學生新生的總體適應性狀況良好;②專業興趣對大學新生的適應性有著較為顯著的影響;③大學新生的適應性與心理健康存在顯著相關,依賴、抑郁、軀體化對適應性具有消極的影響。這表明大學新生的適應性與心理健康水平密切相關,依賴、抑郁、軀體化對適應性具有消極的影響。

大學新生適應性心理健康

從高中向大學轉變,大學新生面臨全新的生活、學習和人際環境,容易產生心理不適感,甚至出現適應障礙,有人將新生適應不良稱為“新生綜合癥”[1]。大學生適應問題已受到研究者和教育者的高度關注,但多是在經驗或理論上闡述新生適應問題及教育對策[2]。本研究針對大學新生適應性狀況及其與心理健康的關系進行定量研究,旨在為新生心理適應教育提供科學的依據。

1.對象與方法

1.1 研究對象

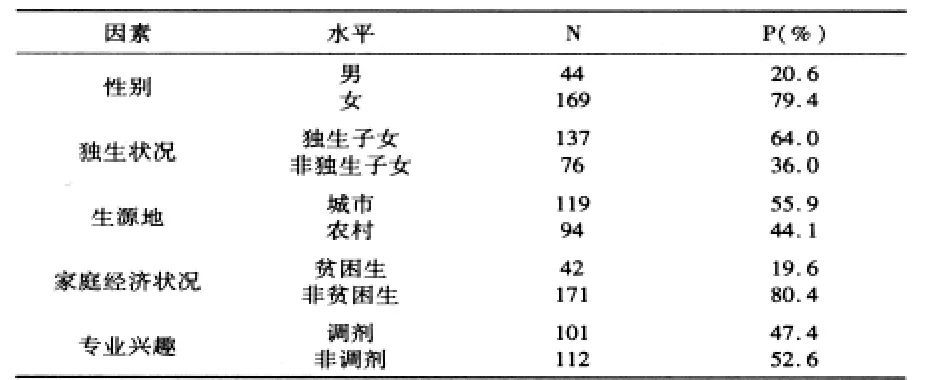

隨機抽取南通大學2009級新生215人,共發放問卷215份,回收有效問卷213份,回收率為99.07%。在新生入學6周后進行團體施測。被試的統計學特征如表1所示。

表1 被試的統計學特征

1.2 研究工具

1.2.1 自編的《大學生基本情況調查表》,包括被試的性別、專業、獨生子女狀況、生源地、家庭經濟狀況、專業興趣等。

1.2.2 《中國大學生適應量表》(CCSAS),由7個分量表構成,分別是人際關系適應、學習適應、校園生活適應、擇業適應、情緒適應、自我適應和滿意度。整個量表有60個項目,描述了大學生在校生活各個方面的適應狀況。60個項目均采用自陳作答形式,每個自陳式語句后面有5個選項,分別是:1=不同意;2=不太同意;3=不確定;4=比較同意;5=同意。量表總分或分量表得分越高,表明適應越好。

1.2.3 《中國大學生心理健康量表》(CCSMHS),主要反映軀體化、焦慮、抑郁、自卑、偏執、強迫、退縮、攻擊、性心理、依賴、沖動、精神病傾向共12個維度,主要用來測量大學生心理困擾的癥狀。104個項目均采用自陳形式作答,每個自陳式語句后面有5個選項,分別是:1=沒有;2=偶爾;3=有時;4=經常;5=總是。總分或因子分得分越高,說明健康水平越低。

1.3 統計方法

使用SPSS13.0進行統計分析,采用t檢驗、相關、回歸分析等統計方法。

2.結果與分析

2.1 大學新生的總體適應性狀況

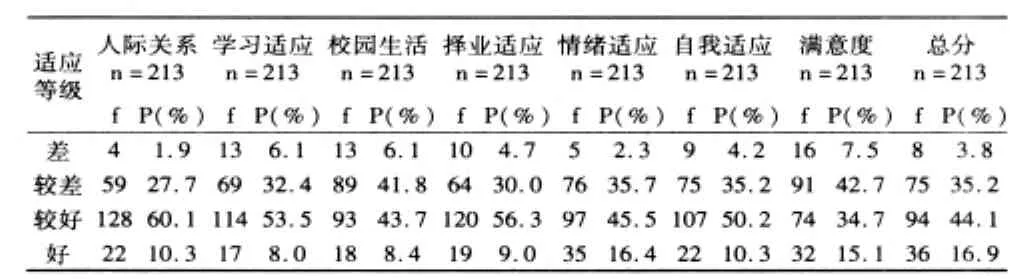

表2 大學新生的適應總分及各項目得分等級

表2顯示213名被試在“差、較差、較好、好”四個適應總分及項目分等級上的頻數(f)及百分比(P)。被試在適應性總分及各項目分的等級分布上呈正態,即處于“較好”“較差”等級的大學新生比例最高,位于“好”“差”等級的大學新生比例較低。

2.2 不同類別的大學新生適應性狀況分析

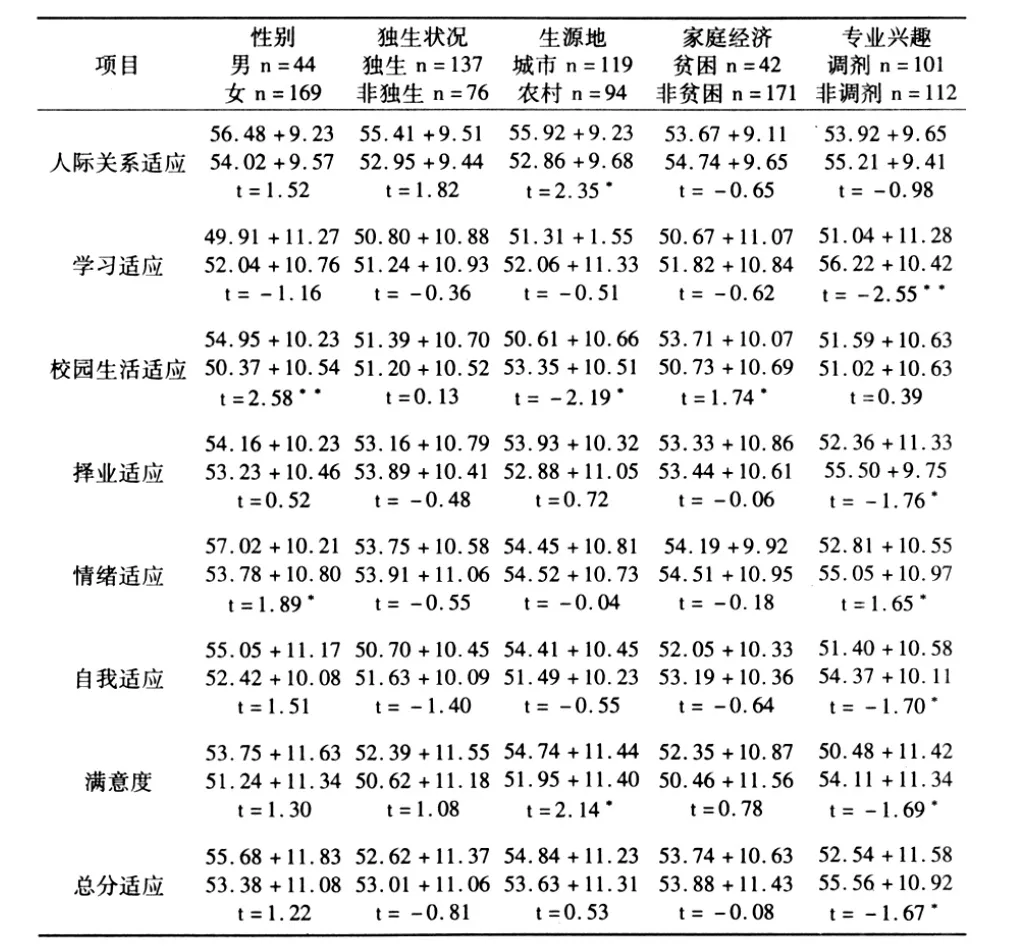

表3顯示了不同性別、獨生狀況、生源地、家庭經濟、專業興趣的大學新生適應性差異。在“校園生活適應”和“情緒適應”分量表上,男生的得分明顯高于女生,兩者的差異達到顯著性水平(p<0.05)。從不同的獨生狀況來看,除在“人際關系適應”和“校園生活適應”分量表得分中獨生子女高于非獨生子女外,在其他量表得分中獨生子女均低于非獨生子女,但兩者差異均沒有達到顯著性水平(p>0.05)。來自城市的大學新生在“人際關系適應”、“滿意度”的得分上顯著高于來自農村的學生,在“校園生活適應”上農村學生的得分要顯著高于城市學生(p<0.05)。

從表3中我們還可以看到,專業興趣對大學新生的適應性有著較為顯著的影響,對專業有著一定興趣的學生入學后在學習、校園生活、擇業、情緒和自我適應、滿意度分量表上的得分及適應總分均顯著高于專業調劑的學生(p<0.05)。

表3 不同類別大學新生適應性差異的t檢驗

2.3 大學新生適應性與心理健康的關系

2.3.1 大學新生適應性狀況與心理健康水平的相關

CCSAS總分及分量表得分均與CCSMHS總分及因子分有著顯著性或者極其顯著性相關。在適應性上有困擾的學生,其精神狀態和健康水平也相應較低。

2.3.2 影響大學新生適應性的因素

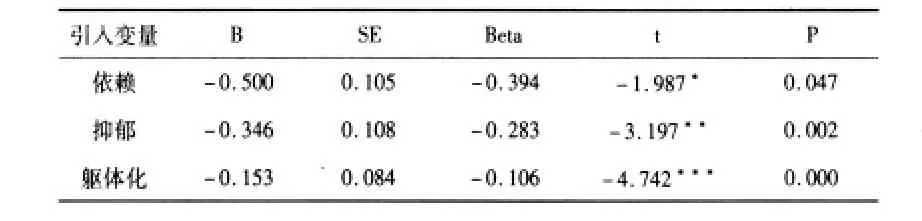

為進一步探討大學新生適應性狀況的影響因素,我們以適應性狀況為因變量(以CCSAS總分標準分為指標),心理健康量表各因子的標準分為自變量,進行逐步回歸分析,結果見表4。

表4 大學新生心理健康狀況對適應總分的回歸分析

由表4可見,依賴、抑郁、軀體化三個維度進入回歸方程,依賴性對適應狀況的預測性最大,抑郁和軀體化這兩個因素次之。依賴、抑郁和軀體化三個因素的回歸系數均為負,表明依賴性越強,抑郁程度越嚴重,自我感覺身體不適感越強,適應狀況越差。

3.討論

總的說來,本次調查的大學新生的總體適應性狀況良好,這與李曉彧等[3]的研究結果一致,這可能得益于學校對學生心理健康的關注。本研究調查的高校近年來在大學生心理健康教育方面投入了大量的人力和財力,新生入學伊始就開展了一系列的入學適應教育,包括生活、學習、專業、職業生涯規劃等方面,還為新生班級配備了由高年級學生擔任的助理班主任。這些舉措對增強大學新生的適應性產生了積極的影響。

從不同類別大學新生適應性差異的t檢驗結果(表3)來看,大學新生的適應性總體上不存在性別、獨生狀況、生源地、家庭經濟上的差異。但是,來自城市的大學新生在人際關系適應、對大學生活滿意度上的適應性都好于來自農村的學生,家住農村的學生可能由于家庭經濟的壓力,從小就嘗試做些力所能及的家務,生活上比城市的孩子更早獨立和自主,進入大學后第一次遠離父母,生活上的事情需要獨立完成,農村學生比城市的學生能更快適應校園生活。專業興趣對大學新生的適應性有著較為顯著的影響,這與鐘向陽、張莉[4]的研究基本一致。對專業有著一定興趣的學生入學后在學習、校園生活、擇業、情緒和自我適應、滿意度分量表上的得分及適應總分均顯著高于入學時被調劑的學生。在訪談中我們也發現,很多調劑過來的學生面對自己不感興趣的專業,學習上缺乏動力和目標,對自己的大學生活沒有科學的規劃,當問及對未來就業目標的設想時,不少學生表示“沒想好,走一步算一步”,由此可見,沒有考入滿意大學或者專業的新生,對自我的評價往往會發生變化,在心理調適中需要對自我和專業重新審視,這必然要經歷艱難的心理歷程。這啟示我們,在新生的適應性教育中要重視專業教育。

本研究發現,大學生心理健康水平與適應性狀況存在著密切的關聯,這與已有的研究一致。[5]表4顯示,依賴、抑郁、軀體化水平對適應性具有消極的影響,且依賴的影響作用最大。依賴感較強的學生,生活中缺乏獨立性和主見性,他們要較好地適應獨立自主的大學生活需要一段時間;時常感到心情郁悶、壓抑的學生,個性相對來說比較內向,對情緒的調節能力較差,勢必會影響學習和生活。

夏紀林[6]的研究啟示,適應是心理健康的重要標志。進入大學生活是人生中的一次重要轉折。由于大學新生大多是初次離開父母,開始獨立面對大學校園的全新環境,必然會出現因不適應或者適應困難而帶來的種種問題和障礙,甚至導致心理障礙。針對大學新生的種種適應困擾,在新生適應性教育過程中,尤其要采取多種有效措施對學生進行校情教育和專業教育,激發學生對學校和專業的熱愛,培養他們的學習興趣。此外,有針對性地培養大學新生獨立自主的生活能力,設計校園生活困擾、學習困擾、情緒困擾等方面的團體輔導方案,將會更有助于新生盡快適應大學校園的環境,明確自己的愛好與努力方向、掌握一定的大學學習方法、學會獨立和與人相處的藝術,從而提高其心理適應能力和心理健康水平。

[1]宋斐.大學新生適應問題與教育干預模式探討[J].東北大學學報(社會科學版),2007,(2):168-173.

[2]劉紅斌,鐘向陽.高校新生心理適應問題與對策研究[J].思想政治研究,2004,69,(3):63-64.

[3]李曉彧,王有智,王文霞.大學新生適應狀況及影響因素分析[J].中國健康心理學雜志,2009,17,(11):1354-1356.

[4]鐘向陽,張莉.大學新生心理適應及其與心理健康的相關研究[J].高教探索,2009,(4):128-131.

[5]姜峰,張淑媛,郭秀麗.大學新生心理健康與適應的關系研究[J].中國學校衛生,2008,29,(7):641-642.

[6]夏紀林.大學新生適應問題及心理調適[J].華東船舶工業學院學報(社會科學版),2002,(3):66-68.