大學生手機短信使用現狀調查及教育對策

魏小雪,張 珊,戴立麗,胡燕紅,孫 巖,陳 瑜

(南方醫科大學護理學院,廣東 廣州 510000)

大學生手機短信使用現狀調查及教育對策

魏小雪,張 珊,戴立麗,胡燕紅,孫 巖,陳 瑜

(南方醫科大學護理學院,廣東 廣州 510000)

目的 調查分析大學生手機短信的使用現狀,正確地指導在校大學生科學合理地使用手機短信。方法 本研究采用自編的《大學生手機短信使用情況及其行為特點調查表》對廣州市10所大學的750大學生進行不記名式問卷調查。結果在被調查的大學生中,使用手機發短信的占99.0%,手機短信在大學生中的普及率高,使用量大。有28.1%的大學生每天都會發短信,有32.1%的大學生經常發短信,51.5%的大學生對短信有總也發不夠的感覺。結論 大學生對手機短信的依賴現象較凸出,影響了人際交往及正常生活。

大學生;手機短信;使用現狀;教育對策

1 研究背景與調查方法

1.1 研究背景

隨著信息技術革命的爆發,手機短信作為“第五媒介”閃亮登場,使信息溝通變得更加便捷。手機短信以其便利、經濟、快速、私密和娛樂的特點迅速風靡大學校園,成為現代大學生人際溝通必不可少的工具之一和大學生生活的一種新時尚,形成了獨具特色的校園手機短信文化現象。然而隨著“拇指文化”在大學校園的滲透,它所帶來的負面影響也隨之暴露,“手機依賴癥”[1]成為最嚴重的問題,它已嚴重影響了大學生的正常生活。本研究通過對大學生手機短信交往行為的現狀和特點的分析,探尋指導在校大學生科學合理地對待手機短信的對策。

1.2 調查方法

1.2.1 研究對象 本研究從廣州市南方醫科大學、華南理工大學、中山大學、廣州大學、廣東醫學院等10所高校中隨機抽取750名大學生以發放調查問卷的方式進行調查研究。

1.2.2 研究方法 研究采用自編的《大學生手機短信使用情況及其行為特點調查表》,主要涉及大學生手機短信使用的基本情況,包括使用動機、時間、內容、時間段選擇以及發送短信數目、短信使用后的行為反應。問卷采取自填、不記名的方式,問卷下發完成后由調查員當場收回。本次研究共發放調查問卷750份,收回有效問卷655份,有效回收率87.3%。

1.2.3 結果處理 對收回的問卷進行整理,調查結果用VISUAL.FOXPR06.0建立數據庫,輸入SPSS/PC+10.0統計分析軟件進行描述性統計分析。

2 研究結果

2.1 大學生手機短信基本使用情況

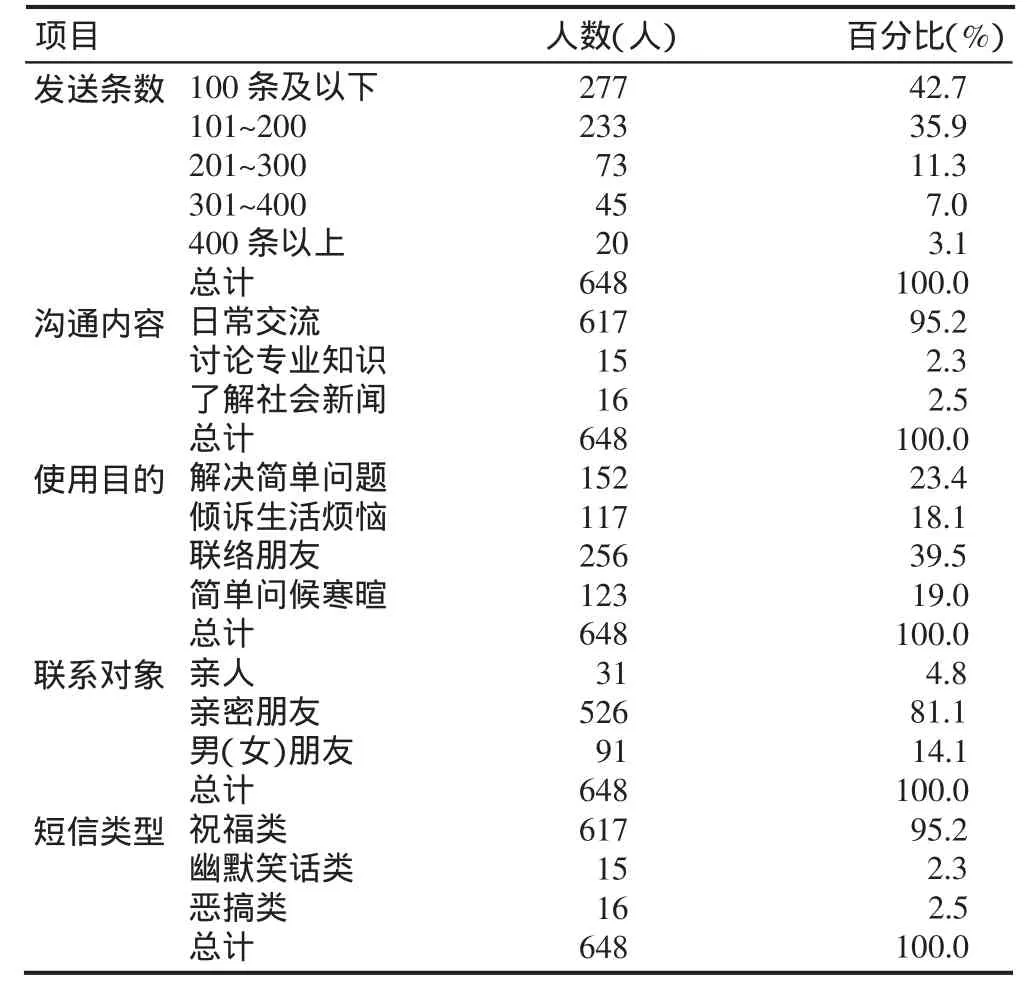

調查發現,在655名大學生中有100.0%的大學生使用手機,而且99.0%的手機用戶使用手機短信進行溝通。大學生每月發送手機短信條數的調查結果(見表1)顯示,每月發送短信的條數平均為100條及以下的大學生占總人數的42.7%;只有3.1%的大學生每月發送短信條數在400條以上。95.2%的大學生的短信內容是日常交流,2.3%的大學生進行專業知識的討論。對聯系對象的調查結果,顯示81.1%的大學生短信發送的對象是親密朋友,發送對象是親人的只占4.8%。手機短信使用目的方面,39.5%的大學生是用于聯絡朋友,傾訴生活煩惱的則只占18.1%,用于寒暄問候的大學生占總人數的19.0%。

表1 大學生手機短信使用基本情況的統計結果

2.2 大學生對手機短信的依賴現象

調查結果(見表2)顯示,在大學生中,每天使用手機時間在2~5小時的占18.6%,1小時以下的占32.6%,而且有80.6%的大學生會將手機隨時帶在身上并保持開機狀態。22.7%的大學生沒有手機會感到空虛,有33.2%的大學生已經習慣通過發短信來解決問題。對用手機短信進行人際交往的看法及影響的調查結果來看,66.4%的大學生認為手機短信已成為日常交流中不可替代的一部分,70.5%的大學生認為手機短信在一定程度上彌補了現實交往的不足,還有15.7%的大學生認為短信交往使交往關系變得更為密切。

3 討論

3.1 大學生手機短信使用情況概述

本研究發現手機短信在大學校園中的普及率非常高,而且使用時間也相對較長,這與目前國內調查研究的結論一致[2]。手機短信的使用使信息的交流沒有了空間、時間和環境的限制,很大程度上滿足了大學生對人際交往的需求和追求時尚的欲望。

3.2 大學生對手機短信的依賴性比較突出

為了解手機短信對大學生產生的消極影響,我們特意設置了關于手機短信使用行為及心理的問題。調查顯示,有39.7%的大學生如果一段時間沒有檢查短信會產生焦慮感,而且有45.3%的大學生會不時地查看手機,總覺得有人給自己發信息。手機短信在給我們帶來信息共享化、生活便捷化的同時也帶來了一些消極的影響,重要的是我們應該思考如何驅其弊,趨其利,更好地讓手機短信服務于我們的生活。

3.3 加強教育,正確引導大學生科學、合理地使用手機短信

3.3.1 加強素質教育,引導學生正確認識手機短信 本調查顯示,有80.6%的大學生習慣將手機帶在身邊并保持開機狀態,這嚴重影響了學生的學習和健康。大學生在積極利用短信為自身服務的同時,要充分認識到迷戀手機短信對自己身心健康的危害性。高校教育工作者應根據大學生的心理需求和生活實際,從慎言、慎行、慎習等方面加強大學生短信素質教育,提高大學生對手機短信的識別力和判斷力,使大學生可以正確區分短信的優劣,自覺抵制不良短信。更重要的是要引導學生提高自控力,養成良好使用手機短信的習慣,縮短使用手機短信的時間,控制每天發送手機短信的數量,盡量做到不在課堂上、睡覺時和走動時使用手機發短信。

3.3.2 加強校園文化建設,豐富學生的課余生活 調查顯示有22.7%大學生覺得生活中如果沒有了手機短信會無聊、空虛、沒有樂趣。有19.0%的大學生反映發送短信的目的是寒暄,和朋友聊聊天,打發時間。因此在提高大學生科學文化素質的同時也要注重加強人文素質教育。高校教育工作者可以利用短信平臺提供一些內容健康、積極向上的短信,還可以利用手機短信開展一些思想教育活動,如開展各種學術報告、講座、征文等活動。豐富的課余生活給學生提供了更多的參與集體活動的機會,不僅能加強學生的人際溝通和交流,增進本校學生之間的感情,還能將大學生的注意力從手機短信中轉移出來,降低大學生對手機短信的依賴度。同時豐富的校園文化生活也給學生提供更多的活動機會和自我展現的舞臺,有利于學生時代精神的培養和個人能力的提高。

3.3.3 成立相應的教育輔導機構 本調查顯示33.5%的大學生認為手機短信并不能滿足自己的交往欲望,11.3%的大學生認為手機短信使交往關系變得生疏。因此建立相應的輔導機構能夠為大學生進行良好的人際交往提供幫助,使其擺脫沉迷于手機短信人際交往的現狀。如建立心理咨詢中心,為學生提供科學的人際交往方式,疏通大學生在人際交往中遇到的問題,端正對手機短信的態度,提高學生對健康、科學、積極的社會生活的興趣,擴大交際范圍,提高人際溝通能力。

3.3.4 加強自我教育,提高自控能力 大學生應培養健康的信息化觀念,對手機短信交流有理性的認識,正確區分手機短信的利弊。在對短信內容的調查中發現有2.5%的大學生最喜歡的短信類型是惡搞類,本調查中有35.9%的大學生每天收發短信的數量為101~200條,從中我們可以看出大學生不能把握好手機短信的使用度。大學生不應沉迷于手機短信的人際交往,而要積極參加各種集體活動,參與到大學的交際圈中。另有調查顯示,大學生利用手機短信進行作弊的比例高達52.6%[3]。大學生要提高自律意識,在理性認識手機短信交往的同時加強自身道德教育,提高自控能力,正確處理學習、休息、生活之間的關系,合理利用時間,不能讓手機短信干擾自己正常的學習生活,正確認識自己,維持身心健康,做到全面發展。

3.3.5 提高相關部門的重視 積極采取相關措施對手機短信使用者進行宣傳教育,同時要做好對信息傳播的監控工作。文明辦和信息產業部應和中國通訊公司攜手為凈化短信空間多作努力,加強監督和規整。例如由中央文明辦和信息產業部指導、中國移動主辦于2006年發起的以“倡導文明、傳遞愛心”為主題的公益短信大賽,便是針對目前存在于短信平臺的問題而發起的凈化短信空間的活動。

3.3.6 全社會要共同關注 短信空間的凈化離不開廣大手機用戶的參與。作為手機使用者,我們要積極倡導綠色網絡文化建設,引導短信文化的健康發展,同時要不斷增強自律性和警覺性,對于不良信息要自覺做到不制作、不傳播、不放過,積極向有關部門舉報各種不良的手機信息,共同創造一個良好的短信交流環境。

3.3.7 建立健全相關的法律法規,加強制度性控制 目前我國沒有完善的有關不良短信的法律法規,現階段只能參照《中華人民共和國電信條例》、《中華人民共和國互聯網信息服務管理辦法》和《中國治安處罰法》對手機短信進行規范[4]。完善的法律法規為對制造和散播不良短信的犯罪行為采取有效的懲治措施提供了保障,能有效地遏制利用短信從事違法犯罪的活動。

現代社會的發展腳步越來越快,手機功能已趨于多樣化,價格也趨低廉化,手機普及率日趨提高。對追求潮流化、大眾化、時尚化的大學生來說,手機短信已成為他們進行人際溝通必不可少的一部分。然而手機短信在大學校園的滲透和風靡也帶來了一些負面影響,我們應該以一種中立的態度對待手機短信,正確地辨別手機短信帶給我們的利弊,科學合理的使用手機短信。如何更好地指導大學生合理的使用手機短信以及控制通過手機散播的不良短信,還需要我們繼續努力。

[1]張用,張劍,李新玲.73.2%的大學生已形成“手機依賴”[J].中國青年報,2006-11-6.

[2]劉傳俊.江蘇省513名大學生短信交往行為調查[J].中國心理衛生雜志,2008,5:357.

[3]沈娟.大學校園短信文化的負面影響及其應對策略[J].遼寧行政學院學報,2009,7:114~115.

[4]陳苗,李萬斌.高校短信文化:流行分析與和諧校園的構建[J].四川文理學院學報(社會科學版),2008,4:54~57.

G526.5

B

1671-1246(2010)24-0106-03