中成藥亦須正本清源

傳統中藥品種繁多,行業內魚龍混雜,自從有這個行業開始,正品、偽品、混淆品、地方習用品等等就充斥著市場。這種情況不僅在中藥材和中藥飲片當中存在,很多中成藥也存在藥名相近易混淆的情況。

同為“清心丸” 功效大不同

較常聽說的“清心丸”有三種:牛黃清心丸、萬氏牛黃清心丸和久芝清心丸。其中以同仁堂生產的同仁牛黃清心丸最為知名。

關于牛黃清心丸的來歷,要追溯到漢朝《金匱要略》收載的薯蕷丸,薯蕷丸就是牛黃清心丸的前身。談到牛黃清心丸的主治范圍,要先從薯蕷丸的功效說起。《金匱要略》云:“虛勞諸不足,風氣百疾,薯蕷丸主之。”僅此一句,便可知牛黃清心丸最初是補藥。薯蕷丸中的薯蕷即山藥,在方中21味藥當中用量最大。薯蕷丸以“八珍”去地黃為基礎,再加滋陰生津之阿膠、麥冬,熱藥之干姜、肉桂,寬胸利肺理氣之桔梗、杏仁,消導散結之白蘞、神曲等。到了宋代,《太平惠民和劑局方》將漢代的薯蕷丸加牛黃、麝香、冰片、雄黃、珍珠、朱砂、牛角、羊角,由21味藥增至29味,就成了今日之牛黃清心丸。所以現在說起牛黃清心丸,常在后面加注“(局方)”,為的是和其他的清心丸相區分。而目前同仁堂生產的同仁牛黃清心丸只有27味藥,與牛黃清心丸(局方)相比少了雄黃和朱砂。

另外,牛黃清心還要和牛黃解毒、牛黃上清區分開來。牛黃清心丸是在薯蕷丸補益氣血的基本功效上發展而來,能熄風化痰,治療氣血不足引起的胸中煩熱,驚悸失眠,頭暈目眩,肝陽上亢,肝風內動,癲癇驚風。也就是說,牛黃清心丸原本是滋補藥,與牛黃上清、牛黃解毒這種苦降之品有區別。

萬氏牛黃清心丸收錄于明·《景岳全書》,在長江以南慣用,方載黃連、黃芩、梔子、郁金、朱砂,再加牛黃共6味藥,較之牛黃清心丸的29味藥要簡單得多,最初用于治療溫熱病——溫邪入內,逆傳心包,甚至高燒不退,神昏譫語,驚厥抽搐。由此可見該方與清·吳鞠通《溫病調辨》中的安宮牛黃丸有相通之處。安宮牛黃丸最初就叫牛黃丸,是在萬氏牛黃清心丸的基礎上加麝香、冰片、雄黃、珍珠、牛角制成。

牛黃清心丸(局方)和萬氏牛黃清心都有清熱之效,但不能混用。牛黃清心丸清心熱除煩,可以治療中風引起的神志昏迷進而牙關緊閉;而萬氏牛黃清心丸治療神昏譫語,高燒不退。牛黃清心丸(局方)含干姜、肉桂熱藥,不能用于高燒不退的溫熱病。

市場上還有一種久芝清心丸,這種藥在解放前就有。它最早也叫“牛黃清心丸”,賣得挺好,主銷東北,但公私合營以后衛生局不同意它還叫清心丸,才改叫久芝清心丸。該藥含有大黃、桔梗、牛黃、冰片等成分。大黃是苦寒瀉下之品,如果該用牛黃清心丸的患者誤服了久芝清心丸,后果會很嚴重,因此有傳統中醫藥人士表示,這個藥可以說就是公私合營下的畸形產物,應該被淘汰。

同為腎氣丸 功效有側重

目前臨床上常見金匱腎氣丸和濟生腎氣丸兩種中成藥,二者來源有所不同,應用時亦不可相互混淆。

東漢·張仲景之《傷寒雜病論》后來分為《傷寒論》和《金匱要略》兩部分,在《金匱要略》當中記載有腎氣丸一方,方含附子、桂枝、地黃、茯苓、山茱萸、山藥、丹皮、澤瀉,主要用于治療由腎陽不足引起的少腹冷痛、腎虛水腫、小便不利等證。

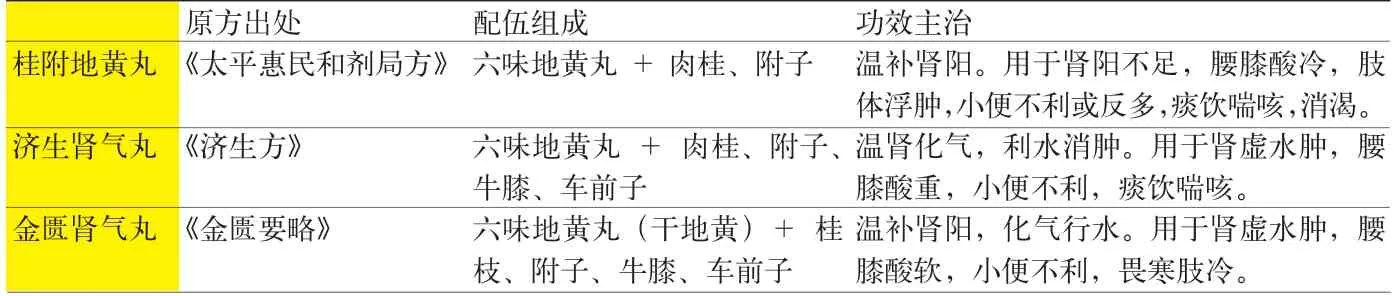

附表 桂附地黃丸、濟生腎氣丸、金匱腎氣丸

宋·《太平惠民和劑局方》記載一方,將《金匱要略》腎氣丸當中的干地黃換成熟地黃,桂枝換成了肉桂,即為今天的桂附地黃丸,增強了溫補腎陽的功效。

宋·嚴用和《濟生方》在腎氣丸原方上又加牛膝、車前子,引諸藥下行,并且也將腎氣丸當中的干地黃換成熟地黃,桂枝換成了肉桂,可溫腎化氣,利水消腫。用于腎虛水腫,腰膝酸重,小便不利,痰飲喘咳,尤其對由腎陽不足引起的小便不利、下肢浮腫,非常有效。

其實歷史上一直使用的就是上述的桂附地黃丸和濟生腎氣丸,直至近代才出現了金匱腎氣丸。其之所以取名“金匱腎氣丸”,是為了同腎氣丸和濟生腎氣丸區別開來。它是在《金匱要略》腎氣丸原方基礎上加牛膝和車前子,可溫補腎陽,化氣行水。用于腎虛水腫,腰膝酸軟,小便不利,畏寒肢冷。

三者的配伍、功效對比見附表。

同為活絡丹 功效有差異

說起活絡丹這個藥,由于歷史的沿革,現今只剩下大活絡丹和小活絡丹。雖同名為活絡丹,但二者出處、功效均有不同,臨床上切不可混用不分。

同仁堂的活絡丹原名是大神效活絡丹,解放前同仁堂生產的活絡丹說明書還是這樣印的,后來為了區別于歷史上的小活絡丹,現在將其簡稱為大活絡丹。

相傳同仁堂創始人樂鳳鳴之子樂禮承繼父業之后,也和父親一樣,喜愛鉆研方書,有時甚至達到廢寢忘食的程度。有一天,他在翻檢明朝張時徹編的《攝生眾妙方》時,發現其中有“大神效活絡丹”的記載。張時徹,字維靜,和樂家的祖上同是寧波鄞縣人。他是明代嘉靖年間進士,官至南京兵部尚書。《攝生眾妙方》是張時徹根據自己的見聞隨意而錄,因此編排不夠嚴謹,內容也不夠完備。樂禮覺得“大神效活絡丹”的方子不錯,可是書中記載的配比主次不分、君臣佐使立意不明,就想在這個基礎上改良出一種新藥。為此,他常常翻檢各類醫藥書籍,有時一直鉆研到深夜。經過反復修改,他終于拿出了一個理想的新方子。名醫看后,都認為此方較“大神效活絡丹”配比更加合理,炮制方法亦有改進,可標本同治,攻補兼施,邪正雙顧,祛風除濕,舒筋活絡,解瘡止痛,鎮靜安神,確為良方。臨床運用的結果證明,用這個配方制成的活絡丹,藥效顯著,成了治療風寒濕痹證的珍貴藥物,也成了同仁堂的名藥之一。

大活絡丹共載藥50種,其中有散風之防風、白芷、川芎、蘄蛇、烏梢蛇,祛內風之全蝎、天麻、天竺黃,補氣之四君子,補血之熟地、當地,活血之乳沒、紅花、血竭等等,50味藥有主有從,以祛風活血通經絡為主,最初用于治療風濕痹證,即關節痛,后來發現對中風引起的后遺癥,半身不遂、口眼歪斜、言語不利也很有效,于是大活絡丹以治療這些疾病而聞名。

小活絡丹的歷史比大活絡丹悠久得多,始載于《太平惠民和劑局方》,原名就叫活絡丹,為了和上述大活絡丹區分,就在原名前加了“小”字。之所以為“小”還因為配伍很簡單,只有6味:川草烏、乳沒、地龍、膽南星。雖同可治療痹證,但二者在藥性上有很大區別。中醫講的痹證即關節炎,《內經》云“風寒濕三氣雜至,合而為痹”。小活絡丹中的川草烏是治療寒痹的要藥,配以乳沒活血,可溫經散寒通經絡,故其重點治療寒痹,為風邪和濕邪所致,伴游走性疼痛,痛如錐刺,行動難移。

現在臨床上常常出現大、小活絡丹混用的情況。比如對有些中風后的病人,醫生認為兩種活絡丹一大一小,功效上應該差別不大,而且小活絡丹價格便宜,結果經常就有“好心辦壞事兒”的情形發生。實際上如前文所說,大活絡丹才是治療中風后遺癥的,很多中風病人前期都有血壓偏高的癥狀,本來病人需要緩解高血壓的癥狀,但是吃了小活絡丹以后,由于其中含有大熱之品川草烏,所以血壓反倒升高。此時,一些醫生可能還認為是小活絡丹的功力不夠,就給病人加了藥量,這一加就更壞了。

所以按照中醫藥專家的話說:“作為醫生,既然開中成藥,就應該對處方組成有專業的認識,光知道功效、主治是不夠的,對配伍、藥性等都要有所掌握,要辨證論治。有時候臨床大夫不清楚,藥師就應該把關。”