CT診斷高齡女性閉孔疝2例

劉文瑾

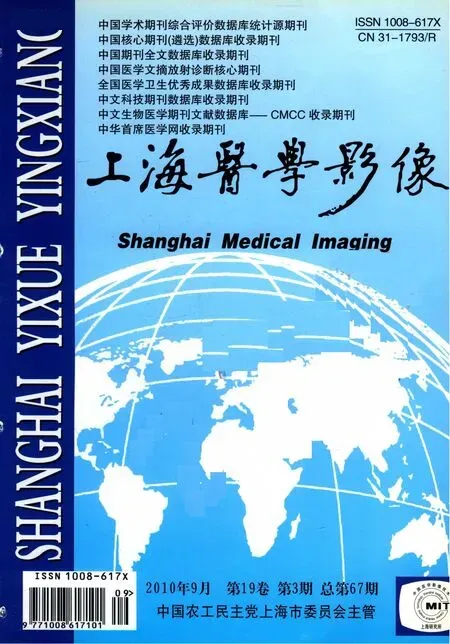

病例1 女, 91歲。因陣發性臍周疼痛1天伴嘔吐來院就診。查體: 腹部壓痛, 無反跳痛和肌衛, 未觸及包塊, 腸鳴音活躍, 可聞及氣過水聲。左側大腿內側局部刺痛和麻木感。腹部平片:中下腹結腸內見較多積氣影, 未見明顯腸管擴張及液平征象。急診CT平掃: 定位片(圖1a)顯示中下腹腸腔明顯積氣擴張, 橫斷面(圖1b)顯示左側恥骨肌和閉孔外肌之間橢圓形囊性低密度影, 大小20mm×13mm大小。CT診斷: 左側閉孔疝伴小腸梗阻。

手術所見: 腹腔少量淡黃色滲液, 部分小腸嵌入左側閉孔, 近端小腸擴張明顯, 閉孔內肌薄弱形成4mm×6mm洞口。予以嵌頓部位小腸松解后未見明顯壞死, 手法復位后以腹膜修補關閉洞口。術后診斷: 左側閉孔疝伴小腸梗阻。

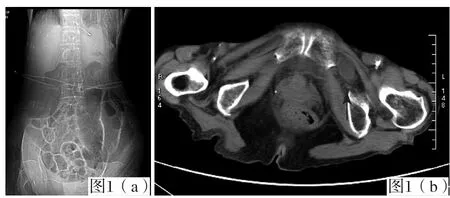

病例2 女, 90歲。無明顯誘因右下腹疼痛, 向右側腹股溝和大腿放射, 疼痛呈持續性, 無法緩解。查體:腹部壓痛, 無反跳痛和肌衛, 未觸及包塊。CT表現: 右側恥骨肌和閉孔外肌間見30mm×20mm橢圓形低密度影(圖2a), MPR(圖2b)示低密度影通過閉孔與盆腔內小腸相連續, 兩者間可見狹窄移行段, 小腸擴張積液。CT診斷: 右側閉孔疝伴小腸梗阻。

手術所見: 小腸擴張積液, 部分小腸嵌入右側閉孔, 閉孔疝環口約10mm, 近端小腸擴張明顯, 松解疝囊,見嵌頓小腸水腫, 未見明顯壞死, 刺激后腸蠕動尚存在,回納腸段, 修補疝環口。術后診斷: 右側閉孔疝伴小腸梗阻。

圖1 (a)定位片顯示中下腹腸腔明顯積氣擴張;(b)CT橫斷面顯示左側恥骨和閉孔外肌之間橢圓形囊性低密度影(↑)。

圖2 (a)CT橫斷面顯示右側恥骨和閉孔外肌之間橢圓形囊性低密度影(↑)。(b)MPR顯示小腸疝入右側閉孔, 形成疝囊,兩者之間可見狹窄移行段(←)。

討論閉孔絕大部分被腱性閉孔膜覆蓋, 僅在閉孔膜外上緣和恥骨上支之間有一裂隙稱閉孔管, 斜向前內下方連接盆腔與大腿內收肌, 是閉孔神經、血管自盆腔至大腿內側的通道。閉孔管長約2cm~3cm, 只能容納一指尖, 其管壁由骨質和堅韌的腱膜以及肌肉邊緣組成, 幾無伸展性。閉孔疝是通過閉孔管向股部突出的隱匿性腹外疝, 文獻報道其發病率僅占全部疝的0.05%~0.70%。大多見于較消瘦的老年婦女, 這與女性骨盆寬闊和該處組織萎縮有關, 由于左側有乙結腸掩蓋, 右側閉孔疝通常多于左側。當閉孔神經受到突出的疝塊壓迫時, 產生大腿內側和膝部放射性疼痛, 在咳嗽、用力時加劇, 平臥、屈曲、內收、內旋髖部可使疼痛緩解甚至消失, 即Howship-Rowberg征, 是閉孔疝的一個臨床特征。

臨床上閉孔疝患者常以腸梗阻表現就診, CT診斷腸梗阻的依據是發現擴張的近端腸管和塌陷的遠端腸管之間的移行段, 仔細觀察移行段有助于梗阻水平的確定和原因的判斷。閉孔疝時, CT可發現腸腔擴張、積氣、積液, 相鄰腸管突然塌陷, 當腸腔完全疝出閉孔管外口時, 在恥骨肌深面與長收肌間及閉孔外肌上、下束間可見疝囊; 疝內容物可為小腸、結腸、膀胱、卵巢和輸卵管, 但以小腸多見; 表現為內有積液的幽閉腸管, 閉孔疝時常可出現小腸梗阻征象。CT能明確閉孔疝的存在及有無閉孔疝所致的腸梗阻。多層螺旋CT薄層掃描后處理能力明顯提高圖像質量, MPR圖像后處理技術適用于全身各個系統組織器官的形態學改變; 對判斷病變性質、侵及范圍、毗鄰關系的定位診斷具有明顯的優勢, 可以直觀、具體地顯示疝本身的情況、與周圍結構的關系。閉孔疝雖為少見, 但由于閉孔缺乏伸展性, 極易發生嵌頓和絞窄; 而臨床術前確診率低, 選擇CT檢查, 術前診斷閉孔疝的準確率顯著提高。Nishina認為老年女性平片顯示小腸梗阻后, 應行CT檢查以明確是否有閉孔疝。