民國時期安徽災荒與農村社會經濟

張安東

(巢湖學院歷史旅游文化系,安徽 巢湖 238000)

民國時期安徽災荒與農村社會經濟

張安東

(巢湖學院歷史旅游文化系,安徽 巢湖 238000)

民國時期安徽災荒嚴重。無年不災,多災并發,危害面廣,是這一時期災況的基本特征。災荒使民眾的生命財產及農業生產遭到了巨大損失和破壞,民眾的生存條件更加惡化,對農村經濟發展、民眾的生活、社會的進步帶來了長久的負面影響,加重了農村的社會經濟危機。

民國安徽;災荒;農村;社會經濟

安徽地處華東腹地,在民國時期是一個不折不扣的以農為主的內陸省份,農村的發展自然影響和制約全省社會經濟的發展。這一時期,安徽災荒頻仍,38年間,幾乎年年有災。在各種災害的頻繁沖擊下,安徽農村屢受重創,社會經濟經常處于再恢復之中。哀鴻遍野,多災低產,居無定所,無處覓食,坐困絕境,成為民國安徽農村的普遍現象。

一

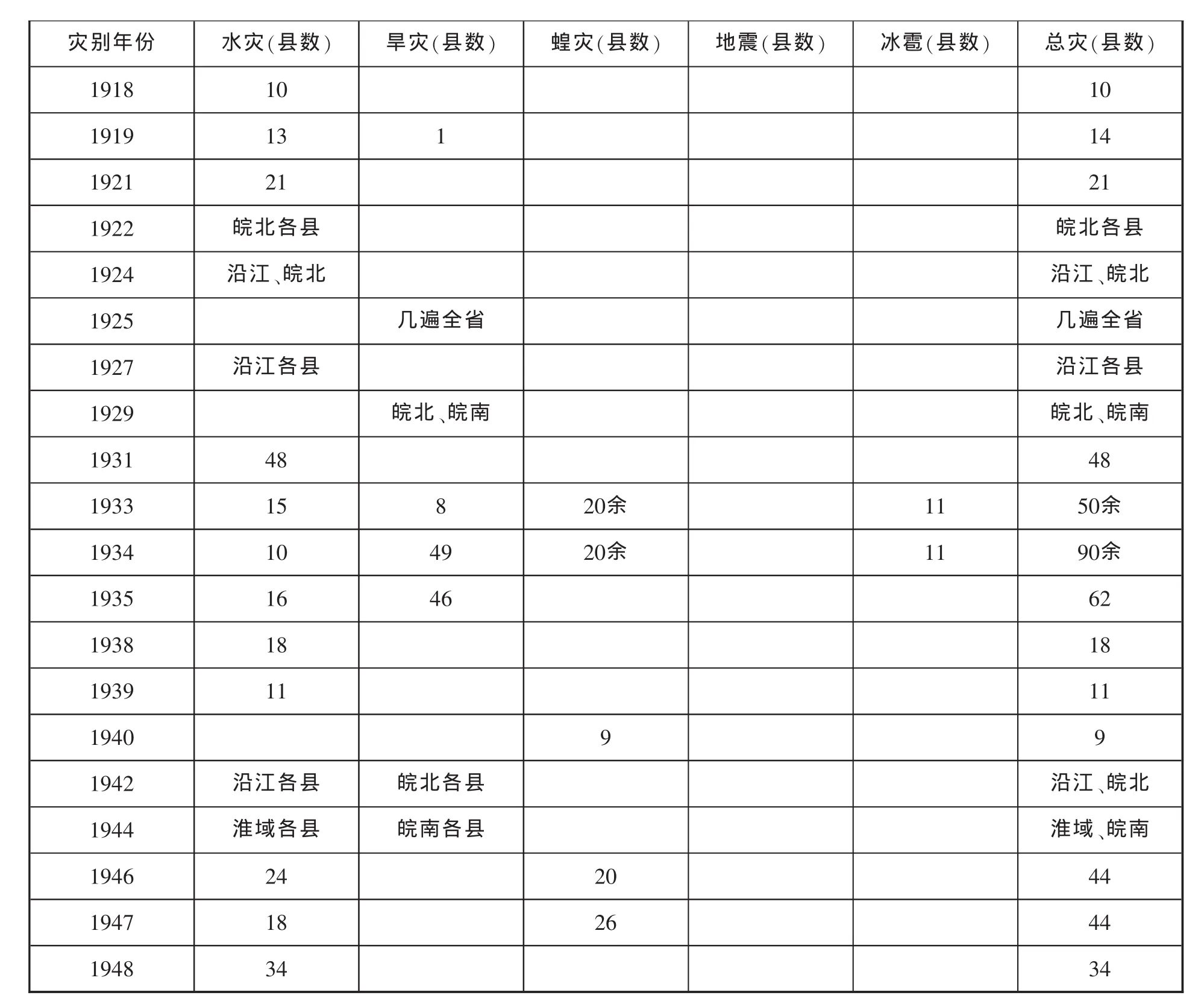

民國時期,安徽災荒之多,災情之重,災區之廣,為歷史所罕見。大災相連,小災不斷,是這段時期災況的真實寫照。為對38年間安徽災情有個直觀認識,筆者對有關資料進行了整理、統計,并制成下表:

表1 民國安徽自然災害若干年際變化統計表

資料來源:王鶴鳴:《安徽近代經濟探討》,中國展望出版社1987年版,第286-291頁;安徽省地方志辦公室:《安徽水災備忘錄》,黃山書社1991年版,第160-165頁。說明:總災,包括水、旱、蝗、地震、冰雹等各種自然災害的受災縣數。

通過上表,可以看出,這一時期安徽災情有如下特點:

1.災情發生極其頻繁,十年九荒。1911年至1949年,只有數年沒有發生過什么特別的災害,但每年都有程度不同的災荒。如上表所未列的1920年,就出現過春荒、大旱;1923年水旱嚴重;1926年大水沖破田廬10萬畝;1928年大水僅稻作一項損失400余萬元;1930年水災受災人口745749;1932年出現大旱、大水、蟲災;1936年大旱災;[1]1937年,“皖等省旱災,農民食榆葉、樹皮充饑”;[2]1941-1943年,淮河上游10縣被災。[3]所以,民國時期安徽災情極其頻繁。據研究,整個民國時期,安徽“沿江一帶每隔兩年出現一次旱澇,江淮地區每隔一年多一點出現一次旱澇,沿淮地區每隔一年出現一次旱澇,淮北地區則每隔一年或不到一年就有一次旱澇”。[4]

2.多災交錯并發,水旱災害為主。38年中,除災荒發生頻率高,十年九荒外,許多年份多災并發。由于安徽受東亞環流,和地形、地理位置及河流、湖泊分布狀況的影響,易形成春秋遭旱、蝗災,夏季遭水災的情況。故而在同一時間,有些地方澇,有些地方旱,或因持續性降水減少,在造成旱災的同時,釀成蝗災。1929年,“皖北、皖南大旱。滁縣旱災,受災面積4202方市里,占全縣面積97.9%。祁門旱災,受災面積11630方市里,占全縣面積100%。全椒縣旱災,受災面積4800方市里,占全縣面積100%。是年全省旱、蟲、水災,受災面積四十一個市縣,災民達5461882人”。[5]1933年,“安徽計受旱災者八縣,受水災者十余縣,受蝗蝻之災者二十余縣,受冰雹之災者十一縣。以冰雹之災為最重”。[6]1934年,“自入夏以來,雨即感稀少,及屆伏汛,天氣甚為炎熱,禾被旱干,遍野悉見枯槁,農人紛紛祈神求雨,作種種迷信舉動。人遭飛疫,到處慘聽哭聲,飛蝗不易撲滅”。[7]1944年,淮河流域各縣潰堤泛濫釀成水災,而“旱災遍及皖南各縣”,因蝗災引發的農作物損失即達2132221511元,該年捕殺的飛蝗跳蝻重約800萬斤,卵子300余斤,數據之大,殊為驚人。[8]1947年,“全省44縣水災、蝗災,災民數達315萬人,蝗災田畝達322萬畝。……尤以鳳陽、宿縣、明光、嘉山、定遠、滁縣為最”。[9]

在發生的各種災害中,以水旱災害為主。據統計,在民國的38年中,發生在江域的大小水災共12次,發生在淮域的大小水災共14次,兩者基本相當。旱災則多集中于淮域,在民國時期,淮域發生的大小旱災共14次,江淮之間次之,江域最少,僅5次。[10]這一情況表明,水旱災是對安徽危害最大的災種,成為民國時期安徽農業災害的一個特點。

3.災害波及范圍廣,后果嚴重。據上可知,民國時期的安徽,無論是淮河流域,還是長江流域、江淮之間,均發生過不同程度的災荒。而且,每一次大的災害,遭災范圍之廣,都是極其罕見的。如1919年,“皖中皖南水患,蛟洪暴發于潛太,水勢擴大于下游,望江、宿松、懷寧、桐城、郎溪、南陵、蕪湖、舒城、巢縣、無為、廬江、含山、銅陵全縣均泛濫成災”。1931年,全省特大水災,受災縣份48縣。1934年,全省特大旱災,受災面積49縣。1938年夏,“國民黨蔣介石炸開黃河花園口,黃水沿賈魯河泛濫而下,分奪潁、茨入淮,淮河兩岸堤防潰決為災,……安徽被災縣份有霍邱、潁上、阜陽、亳縣、渦陽、太和、蒙城、臨泉、鳳臺、壽縣、懷遠、鳳陽、定遠、天長、五河、泗縣、盱眙、靈璧等十八縣”。1948年,“全省蕪湖、含山、當涂、盱眙、懷寧、郎溪、望江、潛山、繁昌、貴池、壽縣、銅陵、南陵、青陽、宣城、舒城、東流、太湖、至德、宿松、無為、和縣、巢縣、桐城、滁縣、嘉山、霍邱、潁上、鳳臺、懷遠、廣德、太平、祁門、石埭等三十四縣受水災”。[11]諸如此類情況,司空見慣。38年間,安徽同時遭受不同災害的縣份,少則數縣,動輒數十縣,有時波及全省。

不僅如此,災情造成的影響大,后果嚴重。表現為災民大量死亡,生存者由于生存環境的惡劣而逃移,房屋頹圮,耕田拋荒,糧食短缺,房產、家具和土地等價格一落千丈。如1921年,“豫、蘇、皖、浙、魯、鄂等水災,以淮河流域罹災最重。皖北阜陽、壽縣,淮河下游及附淮21縣均遭水災。宿縣五月霪雨,七月來客水,秋禾普淹,北部特重。靈璧五至八月間大雨及淮水倒灌匯集成災,霉山、夷山湖水漫漲,山堤潰決,長八十里、寬四十里均在水中。固鎮……王崗鄉水深丈余,莊周圍打堰。泗縣、五河、懷遠等縣五至九月間霪雨,客水涌注、倒灌,破堤倒屋,麥多被霉爛,秋季無收。鳳陽五月初三下猛雨,暴漲三天三夜,又自六月半下到八月中秋,南岸破堤,沖走車輪、家具,甚至棺料,損失慘重,人畜亦多傷亡”。[12]1931年“7月中旬,皖北各地霪雨不止,諸河洪水暴發,非但秋禾不存,而且倒廬漂舍。頻淮各縣,盡成澤國。阜陽被淹5萬余戶,淹死者2000余人;霍邱北部地區俱在水中,極為悲慘;潁上、鳳臺水勢滔天,沿岸鄉村皆被淹沒;蚌埠波臣肆虐,房屋全沒水中,舟楫越屋頂而行”。[13]災害的嚴重程度和后果由此可見一斑。

二

民國時期,由于政府的腐敗,政治的混亂,戰爭的迭起,各級官吏抗災防災不力,致使自然災害越演越烈,造成的破壞程度極其惡劣。尤其對于廣大農村,所造成的影響則更為觸目驚心,“廬舍蕩然,人民轉徙,生命傷害之慘,財產損失之巨,實是駭人聽聞”。[14]

1.哀鴻遍野,災民大批死亡和轉徙,造成農村勞動力大量流失

每次災荒發生,都會造成數以萬計的災民。1911年,“淮河淤塞,為江皖之大患”,“江皖二十余州縣災民三百萬人”。[15]1916年,“霪雨為災,山洪暴發,皖北各縣被水甚重,濱淮之區盡成澤國”,[16]計災民 1373781 口,[17]僅蒙城一縣,“受災63村,災戶13034戶,災民40352人”。[18]1921年淮域大水災,歷時最長,全域受災人口2494433人。[19]1931年全省特大水災,據安徽省賑務會及民政廳統計,全省60縣中被災者凡48縣,占全勝縣數十分之八。合計災民10696944人,占全省人口49.33%。[20]然而這個數據尚不能完全反映皖省受災人口之全貌,因為還有若干縣鄉確屬罹災,但未被列入48縣的災區之內。僅就皖北而言,據10月皖北水災善后委員會發表之調查,蚌埠、臨淮、爐橋、固鎮、正陽、明光等6地,災民582175人。[21]1933年,全省水、旱、蟲災,災民2090900余人。其中沿江懷寧、桐城、潛山、廬江、東流、望江、宿松、貴池、銅陵、繁昌、蕪湖、當涂、和縣、無為、至德等15縣,災民313720人。[22]1934年,“旱災所被,幾遍全省,……總計全省被災人口8718540人”。[23]1938年的人為水災,災民達300余萬。[24]1939年,“阜陽被災區域占全縣十分之八,被災田畝三百五十六萬余畝,災民七十余萬;太和被淹區域占全縣十分之七,待賑災民四十余萬;潁上被災面積縱橫百余里,災民二十余萬”。[25]“鳳陽、霍邱、五河、壽縣、泗縣、臨泉、靈璧、盱眙等縣,水災慘重,一片汪洋,百萬災黎,無衣無食,疫癘叢生,饑寒交迫”。[26]1940年,“安徽所屬之阜陽、臨泉、亳縣、太和、渦陽、潁上、霍邱、壽縣、鳳臺等九縣蝗災奇重”,計災民一百九十余萬人。[27]

災荒時刻威脅著災民的生命,帶來人口的大量死亡。如1931年大水災,全省溺斃及病餓而亡者112288人。[28]“皖省北部,為淮河中游流域,此次霪雨連綿,沿河兩岸,如五河、鳳陽、宿縣、蒙城、壽縣、潁上、阜陽、天長、盱眙、定遠、鳳臺、霍邱、懷遠、亳縣、渦陽、泗縣、正陽關、臨淮關、蚌埠等地,……禾苗蕩沒,老幼淹斃,其幸免者,或逃亡于最高之地,或麇集于半山之中,棲無片席,釜斷炊煙。阜陽一帶,地勢尚較高,此據報告,已有五萬余戶沉埋于水中”。“霍邱一縣,一朝夕之間,被淹斃有姓氏可稽者已在八千人以上”。“皖南一帶,地濱大江,南北連日江水繼漲不已。各縣電告圩堤潰決者,已有懷寧、望江、舒城、廬江、無為、東流、和縣、含山、當涂、蕪湖、合肥、桐城、貴池等地”,[29]災民遍地,死亡甚多,僅蕪湖一縣,死亡達9534人,出現了“死尸因無棺,整批系于樹上,以免漂流”[30]的慘狀。1932年,“淮北災祲頻仍,地方元氣既傷,人民生機幾絕”,“災區既廣,死亡相繼,尸體橫野無人掩埋”。[31]1938年皖北水災,“災民民眾,老弱轉死,少壯流離,濱河素稱富庶之區,今則不見村落、不聞雞犬,廬舍邱墟,人畜死傷不計其數”,受害地區80%至90%的人口非餓死即逃亡。[32]

淹溺、餓死、病死人口不知凡幾,幸存者為了生存,往往背井離鄉,踏上了流亡之路。1928年,在懷寧等27個縣中,外出的人口就有39.02萬人,其中絕大多數是離村農民。[33]1931年水災,安徽農民離村,在皖北地區每千人有47人,離村率達19%,在皖南地區每千人竟達205人,離村率61%。[34]即便是水災較小的1933年,農戶離村率也達7%。[35]據1935年調查,在離村的總人數中因自然災害而離村的即占50.9%。[36]三十年代后期至四十年代中期,因災亂等原因而四出逃荒的難民,數量巨大。據安徽省上報之善后調查結果,這一時期難民為2688242人,絕大多數為農村難民。[37]

農民離村率高,自然造成農村人口的減少。1931年離村農民中的男子比例皖南占60%,皖北則占73%。到1933年全省青壯年男女(14-40歲)離村農戶達219424戶,占全部農戶的10.6%。[38]可見農民離村,實質上是農村勞動力的流動。而農村勞動力的減少,勢必降低農村社會生產力,使農村救災以及必要的水利堤防建設、災后農村建設等受到影響。

2.農業遭到巨大的損失與破壞

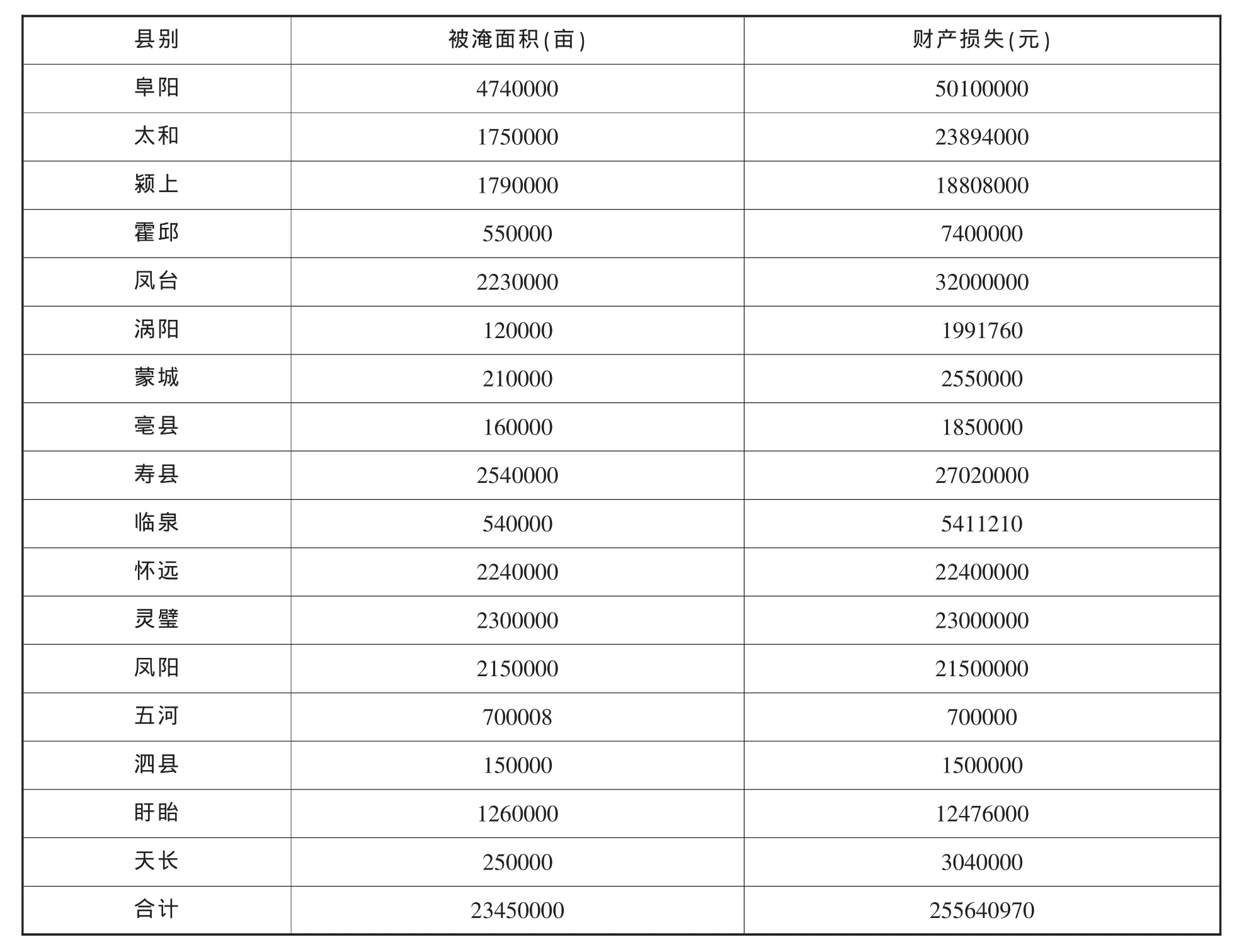

首先,頻繁嚴重的自然災害使大片田地被淹,農作物被毀,房屋財產被沖沒等損失難以計算。1916年霪雨為災,皖北各縣受災田地9872246畝,財產損失38943581元。[39]1921年皖北阜陽、壽縣、淮河下游及附淮二十一縣被災田地16306096畝,損失合計81926408元。[40]1931年全省被淹田地32939087畝,幾占受災48縣田畝數之70%,坍塌房屋約2679683間,財產損失383460195元。[41]此次水災若干重災區災情如下:蕪湖縣自夏徂秋,大雨3月,坍塌草、瓦屋共493056間,損失耕牛8043頭、糧食2679100石,淹沒田地440830畝,占全縣土地面積之79%;五河縣本年二麥“未及成熟,即被淹沒。水退秋種方下,又值霪雨連綿,淮水泛濫,堤壩盡決”,淹沒田畝100%,[42]計全縣坍塌房屋20500間,財產損失4700000元;[43]鳳陽“北頻淮河,地勢平坦,此次大雨,平地水深數尺,秋禾盡被淹沒”,淹田23000畝,[44]倒房 57243 間,損害合計 2550000 元;[45]阜陽“為皖省最大縣份,此次發水最大,災亦最劇”,“災民70萬口,倒房30余萬間,淹田900余萬畝”,[46]損害合計 9000000 元;[47]天長縣 7 月初“大雨傾盆,連降數晝夜,……新舊圩田,悉被淹沒,白浪滔滔,水天一色,田間秋禾,盡浸水中,居民房屋,倒塌無數,災情之重,為民元以來所未有”,計全縣財產損失300000元;[48]壽縣“自入夏以來,即苦霪雨”,全縣淹田1400000畝,占田數總額之半,塌房230000間,財產損失14060000元;[49]潁上“大雨兼旬,山洪暴發,潁、淮齊漲,岸潰堤決,全縣盡成澤國”,淹田370000畝,占土地面積84%,[50]坍塌房屋28675間,財產損失9000000元;[51]懷遠“地勢低洼,形同釜底,此次大雨兼旬,山洪暴發,河川漫溢,淮水陡漲數丈,建瓴之勢,無可排泄”,以致“數百里村舍禾畜,均被洪濤巨浪蕩沒殆盡”,計塌房248000間,財產損失7000000元;[52]鳳臺7月“霪雨為災,水位齊漲,堤圩多被沖平,全境一片汪洋”,淹田459萬畝,[53]塌房300000間,損害合計7700000元。[54]其它如霍邱、宿縣、蒙城、渦陽、泗縣、盱眙、靈璧、全椒、定遠、滁縣、來安等縣,在這次水災中,也均有程度不同的損害。1938年皖北水災,淹沒土地約23450000畝,田廬牲畜損失約255640970元。[55]各縣災情詳見表2:

表2 1938年皖北各縣災情統計表

表2說明,1938年水災對皖北民眾生命財產、農業生產的影響是極其嚴重的。1944年,淮河流域各縣潰堤泛濫釀成水災,其中阜陽被災田畝576000畝,潁上被災田畝362667畝,太和被災田畝208954畝,共計1147621畝。[56]1946年,皖東北24縣水災,被災農田4779668畝,糧食損失6273101石,被毀房屋達136025間。是年,皖東北20縣又受蝗災,被災耕地3340945畝,糧食損失達1677410石。[57]1948年,全省大水,“霍邱、潁上、鳳臺、懷遠等34縣被水,受災面積達1031萬畝”。[58]

其次,連續不斷的災荒,尤其是水災,引起大量良田退化、荒蕪。據文獻記載,“皖省荒地由江淮淤積而成者為數頗多,因江淮沿岸童山濯濯,雨水沖涮之泥沙,悉入河床,及至下游水緩沙停,遂積成荒灘(或沙洲),此項淤荒以皖北下游及洪澤湖四周為最多,長江沿岸亦復不少”。[59]據統計,安徽僅河流水災泛濫造成的淤荒、洲荒、沙荒等即達36.5萬畝。而且,由于嚴重的災情使“民力喪盡,……農民雖力謀復興,但因創痛深,積重難返,絕非最短期間所能恢復也”,[60]因而造成耕田廢棄的現象更為嚴重。據國民政府土地委員會對安徽27縣的調查,1934年27縣荒地面積達1800余萬畝,占當時全省耕地面積的25%左右。1935年與1913年相比,全省人口增長了15.3%,但耕地卻不斷減少。1927年至1937年,包括安徽27縣在內的14省89縣,開墾荒地面積占耕地總面積的8.9%,而耕地荒廢卻占耕地總面積的10.64%。[61]所以說,連續不斷的災荒,是田地荒廢的重要因素。

3.民眾的生存條件更加惡化

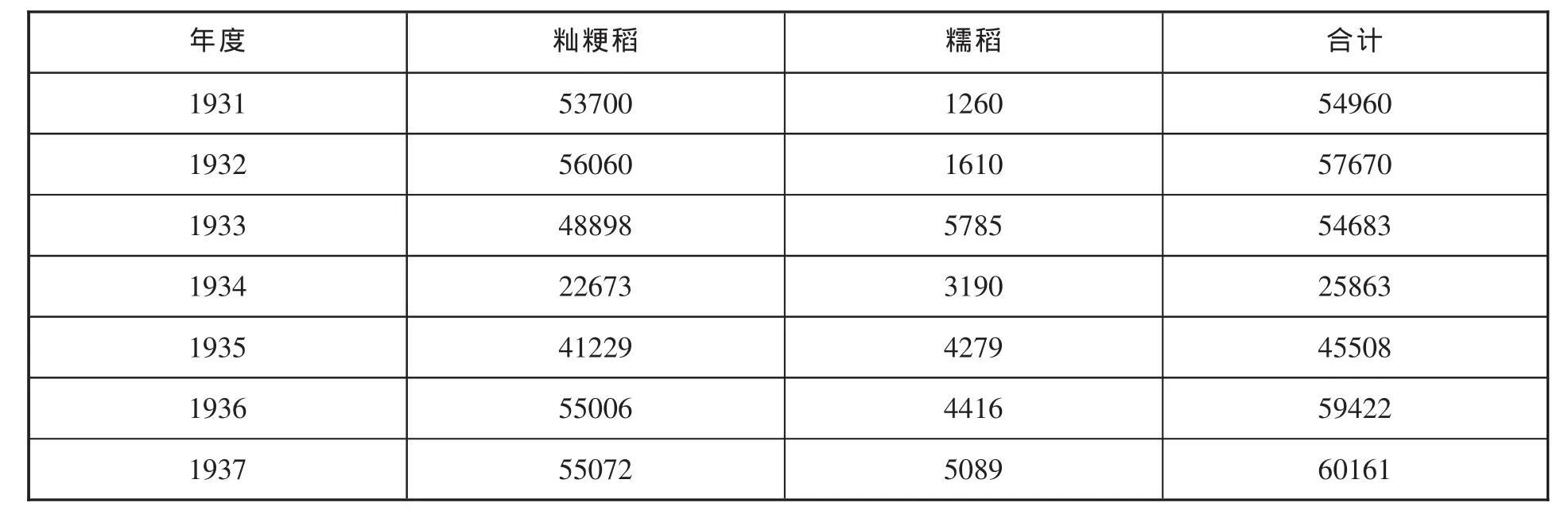

災荒不僅影響著農業生產,而且惡化了災區民眾的生存條件。災荒的直接破壞和災后農村經濟的破產,農民無力投資農業,土壤肥力急劇衰落,致使農作物減產嚴重。如水稻的收成,1924-1929年全省平均年產水稻77794千市擔。[62]1931年至1937年水稻產量如表3:

表3 安徽歷年稻米產量單位:千市擔

由于特大水災,1931年較1924-1929年平均產量減少29.35%。1933年全省水、旱、蟲災,較1924-1929年平均產量減少29.7%。1934年為嚴重歉收年,較1924-1929年平均產量減少66.75%,這是該年全省特大旱災的結果。統計1931-1937年平均產量,較1924-1929年平均產量減少34.2%。可見自然災害對農作物生產的影響是惡劣的,而且往往短時間內就造成極為嚴重的后果。另據1931年水災統計,全省農作物損失達43%,[63]而皖南糧食生產災害年比平常年約減少一半左右。1931年皖南地區米的受災損失額為18780萬元,占受災損失總額31450萬元的60%。[64]除水稻以外,其他的糧食作物在災年時也大幅度下降。如1934年旱災,災區的高粱、玉米、小米、大豆等與常年相比,分別下降了34%、43%、18%、37%。[65]

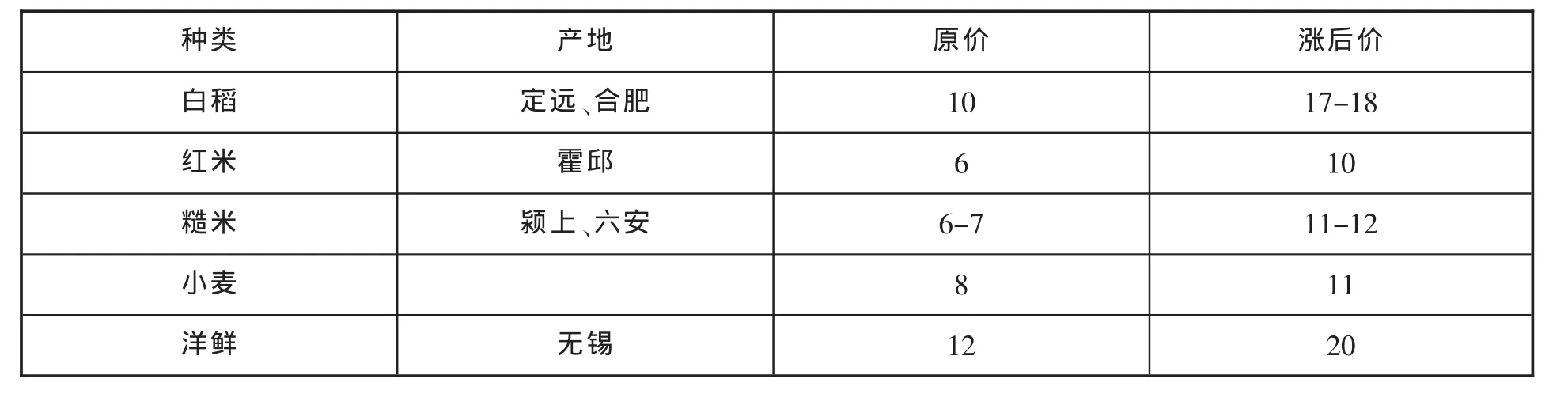

由于農業歉收,糧食缺乏,以致糧價暴漲。1921、1922年安徽連續發生水災,“災難影響之結果,……小農盡將其土地及家畜賣出,土地及家畜之價錢跌落,而食品及其他必需品則漲價。當糧食價格上漲百分之三十時,土地及家畜等價格卻下降百分之五十甚至六十以上,正所謂富者益富,貧者益貧”。[66]1923年皖北大荒,鳳陽地方“本年百物昂貴尤甚昔年。蓋自5月以來,未得透雨,秋收歉薄,現在麥價每洋1元,僅買9升,米價每洋1元,僅買7升半,……誠屬民不聊生”。[67]“1930年,安徽人民再一次更嚴重地感受到了饑荒,因為在此前一年發生了嚴重歉收,糧價上漲到前所未聞的高度。這次地方大米的短缺,又一次造成洋米大量進口,180509擔洋米購進后,根據安徽救災會的命令分給本地和省內其他災區的窮人們。盡管地方當局為了防止投機,把價格規定為15元一擔,但實際的價格十分不穩,只有最差的米才按上述價格出售,而最好的大米賣到25元一擔。[68]1931年 “從七八月份水災發生時起至十一月一日止,災區之食糧燃料秣草與建筑材料等價格,皆逐漸漲高。燃料與秣草之價格,在十一月初,比未發生水災前增高百分之三十,而谷類之價格則增高百分之二十”。[69]遭受1934年大旱后的1935年,“農產品中,價格較上年增高的有大米、小麥、谷子、玉蜀黍、高粱、花生、豆類、絲蠶等項,其中除絲蠶一項增長的程度不及二十二年(1933)的價格外,其余則較該年為高”。[70]表4也可說明1934年旱災后安徽部分農產品價格上漲的情況:

表4 1934年旱災后安徽部分農產品價格變動統計表單位:石

由表4可知,旱災后白稻價格上漲了70%-80%,紅米價格上漲了66.7%,糙米價格上漲了71.4%-83.3%,小麥價格上漲了37.5%,洋鮮價格上漲了66.7%。

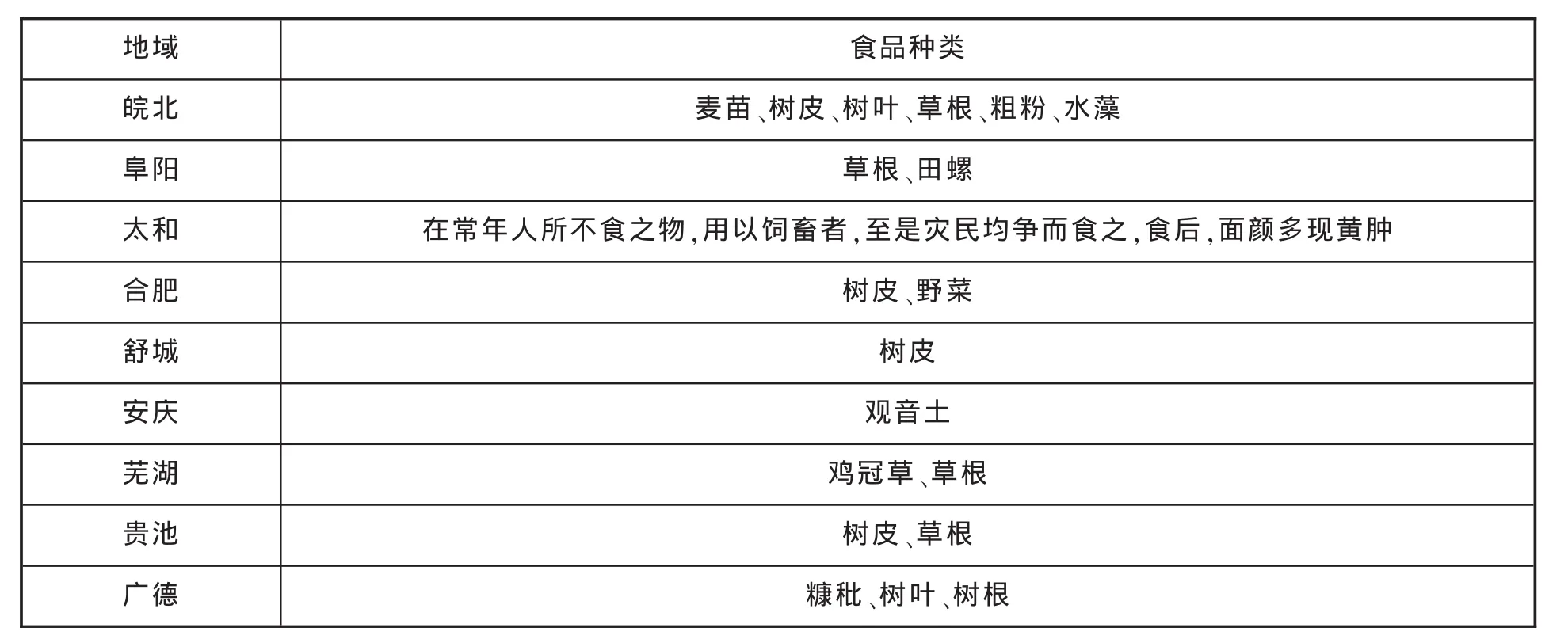

糧價的漲揚和災民的一貧如洗,嚴重地惡化了災民的生存條件。他們面臨的最大問題是食物問題。由于糧食缺乏,災民們只有吃草根、吃樹皮、吃樹葉,吃平時牲畜都不吃的東西。1932年,“皖北災祲頻仍,地方元氣既傷,人民生機幾絕。邇值春荒,于是餓殍遍野,人民無粟可食,乃剝取書皮,磨成粗粉,摻以水藻、草根、樹葉各物,蒸而食之,雖難下咽,聊勝枵腹。各河溪沼,凡產生水藻之處,均有主營者晝夜看守,不許他人采摘。水藻上市,每斤售至200文之多”。“太和縣先遭雹災,既罹水患,災情最為慘重。在常年人所不食之物,用以飼畜者,至是災民均爭而食之,食后,面顏多現黃腫。宿縣、濉溪地方,某家乏食數日,小兒饑甚,啼哭索食,其母被兒迫纏不已,竟以泥做成餅形,持以給兒,冀減其哭,亦云慘矣”。[71]1935年皖江大水,災區甚廣,災民眾多。《大公報》對災情進行視察。當其抵至安慶北集賢關時,“見山嶺中有掘觀音土者數百人,汽車路旁之山坡上有窟窿七八處,時方有婦孺數人探身其中,做挖掘狀。詢之當地人士,知為掘取觀音土用以充饑者。……食法約有三種:一種和以少許青菜、米糖之類,制之如泥之漿;第二種因土難食,多將土蒸成圓餅,如銅元大小,俗稱為餑;第三種將土制成觀音粉,裝入布袋,隨時攜帶,無論出外逃荒,或在家勞作,均可救急。惟觀音土不易消化,胃弱者恒因此便閉、下墜,而至于死亡。……舒城至合肥間阡陌相接,樹皮之可食者,亦無所存”。[72]

表5 30年代安徽災民災期“食品”統計表

而當災民們連樹皮、樹葉、草根、粗粉、水藻等都難以得到的時候,為了生存,他們便會不擇手段,變得無恥起來,將親生骨肉賣為娼妓,將自己的孩子遺棄道旁。《榆皮詩》寫道:“惟歲在亥子,東南屢告饑,老贏轉溝壑,少壯紛流離。或鬻室中婦,或棄懷中兒,井屋少炊煙,所啖惟糠黍。糠黍莫可得,口腹仰榆皮,萬樹無完枝,暴日細研杵,煮水成粥糜,甘苦誰當知。榆皮有盡日,風雨無休時”。[73]《江北詩》也描寫了父母將自己無力撫養的子女出賣的悲慘情形:“饑來欲乞食,四顧無人炊,兒乳母懷中,母病抱兒啼,倉卒骨肉恩,生死終乖離,不如賣兒女,療此須臾饑,男兒三斗谷,女兒五千貲”。[74]更有甚者,有的災民為茍且偷生而失去理性,于是"人相食"的慘劇便發生:“饑民至饑不能忍之際,釀成吃人肉之慘劇,最無天理者,為數萬之饑丐尋覓倒臥路旁將死未氣絕之人,拉至土坑內,刮其臂腿臀肉,上架泥鍋,竊棺為柴,雜以礱糠,群驟大嚼,目以為常”。[75]看來,當自然災害摧毀了人類的基本生存條件的時候,在饑餓使他們痛苦難忍的時候,為了擺脫死神的威脅,他們常常顯露出其野蠻、殘暴和為求生存不擇手段的一面。長久以來維系人類社會的基本倫理和社會規范,在生存面前顯得蒼白無力。同情心、親屬關系、習俗和道德已蕩然無存。而在災民連基本的生存都無法保障的情況下,災后農村社會經濟恢復和建設,顯然是一句空話。

自然災害對民國安徽農村社會經濟的影響,當然遠不止這些。此外如地價下跌、土地集中、農村社會階層結構的變化,以及農村社會的動蕩不安等等,都是災害給人民帶來的嚴重后果。在此,就不再一一論述了。

三

綜上所述,民國時期安徽的災荒是非常嚴重的,影響也是深遠的。頻繁嚴重的災荒,使廣大農村哀鴻遍野,流亡慘烈,農業生產流域頻頻陷于絕境之中。自然災害與農業危機是一種惡性循環的關系。災荒嚴重破壞農村生產力的發展,而農村生產力的衰退,又降低農民的收入,加重農民的貧困,導致國無儲蓄,民無蓋藏,農民更無力去承受災荒的壓迫,生存環境更加惡化,從而使農村危機進一步加深。

造成災荒的原因是多方面的,既有自然原因,也有社會政治原因。而社會政治原因則加重了災荒,甚至制造了災荒。民國安徽災荒頻發及其帶來的嚴重后果,與地方政府的不作為關系極大。能否有效防治災荒及災后農村重建,在很大程度上取決于政府的正確決策和大力扶植,尤其在以農為主和災荒頻發的安徽,政府的作用更為重要。然而,民國時期安徽的各級政府在解決災荒問題和推進農村水利建設方面的成效甚微。由于各級政府忙于爭權奪利,鞏固自身政權,故而對待災荒多敷衍應付。總體而言,當時安徽的荒政機制是十分脆弱的。主要表現在缺乏高效的水利行政機構,水利建設費和救濟費嚴重匱乏等。“從清代起,就一直沒有中央水利行政方面的統一領導”,“安徽的水利行政隨中央政府政策的變動而變動,因而無法實行持續性的水利行政”,所以“實際上的水利行政基本上是不存在的,也不可能發揮其領導作用”。[76]誠如《一年來之安徽建設》所云:“溯自遜清光緒以來,水政之弛,每況愈下,官怠于朝,民荒于野,始而鮮未雨綢繆之人,終及成麻木不仁之態。光緒末葉而后,水旱薦臻,往往創深痛巨,而事過境遷,輒復荒嬉如故;即當災患之際,亦僅知補瘡剜肉,彌逢一時,罕能毖后懲前、籌策久遠者。致雖災患頻仍,曾未能因刺激而驚覺,晦盲否塞,反復沉痼,蓋以壞亂極矣。民國肇興,承積重難返之局,忽忽廿載,無以轉變此風。于是元年、5年、10年,咸遭大水,其間水旱災,則幾乎無歲不有。舊創未平,新創旋至,元氣隨之日損,已致不可支持”。[77]而且,各級政府以政事、戰事為第一要務,政務費、軍務費、債務費等方面費用占了財政支出的絕大部分,水利行政經費與之相比,則少的可憐。如1932年安徽省政府年度總支出為9839139元,其中政務費5716225元,占 58.09%,[78]而水利經費僅占1.4%,即138084元。[79]地方縣政府經費使用也同樣如此。如宣城縣的預算水利建設費只占5.36%,救濟費只占0.72%;石埭縣水利建設費只占5.59%,救濟費只占1.04%。[80]可見當時的安徽省、縣政府對水利行政和災荒救治的忽視程度。不僅如此,一些地方官吏貪污腐敗成風,大肆侵吞堤款、賑款,謀取私利。在如此官僚體制下,災荒防治的成效就可想而知了。可以說,政府的無所作為和腐敗加劇了災荒的破壞程度,使農村的危機更加深重。個中教訓,值得汲取。

[1][韓]金勝一.近代中國地域性災荒政策史考察[J].北京大學學報,1997,(4):138.

[2]王鶴鳴、施立業.安徽近代經濟軌跡[M].合肥:安徽人民出版社,1991.

[3]六年來淮域各縣受災情況總表.南京:中國第二歷史檔案館館藏檔案:二一/209

[4]王鶴鳴.安徽近代經濟探討[M].北京:中國展望出版社,1987.

[5]王鶴鳴.安徽近代經濟探討[M].北京:中國展望出版社,1987.

[6]王鶴鳴、施立業.安徽近代經濟軌跡[M].合肥:安徽人民出版社,1991.

[7]中央日報.1931、9、4.

[8]安徽省糧食增產總督導團.安徽省四年來糧食增產[M].1944.

[9]安徽省地方志辦公室.安徽水災備忘錄[M].合肥:黃山書社,1991.

[10][韓]金勝一.近代中國地域性災荒政策史考察[J].北京大學學報,1997,(4):138.

[11]王鶴鳴.安徽近代經濟探討[M].北京:中國展望出版社,1987.

[12]安徽省地方志辦公室.安徽水災備忘錄[M].合肥:黃山書社,1991.

[13]國聞周報.1931:(8-39):2.

[14]通商海關中外貿易統計年刊.1932.

[15]章有義.中國近代農業史資料[M]第3輯.上海:三聯書店,1957.

[16]王鶴鳴.安徽近代經濟探討[M].北京:中國展望出版社,1987.

[17][日]北支那開發株式會社業務部調查課.支那的水利問題[M].下卷.32-33.

[18]王鶴鳴.安徽近代經濟探討[M].北京:中國展望出版社,1987.

[19][日]北支那開發株式會社業務部調查課.支那的水利問題[M].下卷.32-33.

[20]安徽省民政報告書[M].1932、12;時報,1931、9、9.

[21]蘇皖贛湘豫陜等六省各縣水災資料抄件.南京:中國第二歷史檔案館館藏檔案:二五七/421.

[22]王鶴鳴.安徽近代經濟探討[M].北京:中國展望出版社,1987.

[23]安徽省二十三年度行政成績報告[M]下.1934.

[24]王鶴鳴.安徽近代經濟探討[M].北京:中國展望出版社,1987.

[25]廖主席電為淮堤潰決災情慘重請撥發急賑由.南京:中國第二歷史檔案館館藏檔案:一一六/425.

[26]國民政府軍事委員會快郵代電.南京:中國第二歷史檔案館館藏檔案:一一六/425.

[27]內政部公函渝警2695號.南京:中國第二歷史檔案館館藏檔案:一一六/425.

[28]安徽省民政報告書[M].1932、12;時報,1931、9、9.

[29]字日日新聞(1931、8、9).中國第二歷史檔案館館藏檔案:二五七/422.

[30]安徽省民政報告書[M].1932、12.

[31]李文治.中國近代農業史資料[M]第3輯.上海:三聯書店,1957.

[32]王鶴鳴.安徽近代經濟探討[M].北京:中國展望出版社,1987.

[33]安徽省統計年鑒[Z].1934.

[34]程必定.安徽近代經濟史[M].合肥:黃山書社,1989.

[35]農情報告第4卷第7期.1936、7.

[36]章有義.中國近代農業史資料[M]第3輯.上海:三聯書店,1957.

[37]難民及流離人民數總表.中國第二歷史檔案館館藏檔案:二一/221.

[38]章有義.中國近代農業史資料[M]第3輯.上海:三聯書店,1957.

[39][日]北支那開發株式會社業務部調查課.支那的水利問題[M]下卷.32-33.

[40][日]北支那開發株式會社業務部調查課.支那的水利問題[M]下卷.32-33.

[41]安徽省民政報告書[M].1932、12;時報.1931、9、9.

[42]安徽省民政報告書[M].1932、12.

[43]安徽省地方志辦公室.安徽水災備忘錄[M].合肥:黃山書社,1991.

[44]皖北水災調查.南京:中國第二歷史檔案館館藏檔案:二五七/421

[45]安徽省地方志辦公室.安徽水災備忘錄[M].合肥:黃山書社,1991.

[46]皖北水災調查.南京:中國第二歷史檔案館館藏檔案:二五七/421

[47]安徽省地方志辦公室.安徽水災備忘錄[M].合肥:黃山書社,1991.

[48]安徽省地方志辦公室.安徽水災備忘錄[M].合肥:黃山書社,1991.

[49]安徽省地方志辦公室.安徽水災備忘錄[M].合肥:黃山書社,1991.

[50]皖北水災調查.南京:中國第二歷史檔案館館藏檔案:二五七/421

[51]安徽省地方志辦公室.安徽水災備忘錄[M].合肥:黃山書社,1991.

[52]安徽省地方志辦公室.安徽水災備忘錄[M].合肥:黃山書社,1991.

[53]皖北水災調查.南京:中國第二歷史檔案館館藏檔案:二五七/421

[54]安徽省地方志辦公室.安徽水災備忘錄[M].合肥:黃山書社,1991.

[55]安徽省地方志辦公室.安徽水災備忘錄[M].合肥:黃山書社,1991.

[56]王鶴鳴.安徽近代經濟探討[M].北京:中國展望出版社,1987.

[57]王鶴鳴.安徽近代經濟探討[M].北京:中國展望出版社,1987.

[58]安徽省地方志辦公室.安徽水災備忘錄[M].合肥:黃山書社,1991.

[59]張光洙.安徽墾殖問題[M].臺灣:成文出版社,美國中文資料中心印行,1935.

[60]張光洙.安徽墾殖問題[M].臺灣:成文出版社,美國中文資料中心印行,1935.

[61]程必定.安徽近代經濟史[M].合肥:黃山書社,1989.

[62]許道夫.中國近代農業生產及統計資料[M].上海:上海人民出版社,1988.

[63]國民政府主計處統計局.統計月報,1931、10.

[64][韓]金勝一.近代中國地域性災荒政策史考察[J].北京大學學報,1997,(4):141.

[65]中央日報.1934、9、15.

[66]章有義.中國近代農業史資料[M].第2輯.上海:三聯書店,1957.

[67]安徽實業雜志(1916-1926)第3卷.

[68]海關十年報告(1922-1931).

[69]金陵大學農業經濟系.中華民國二十年水災區域調查[J].金陵學報,1932,1:2.

[70]張培剛.民國二十四年的中國農業經濟[J].東方雜志,1936,8:33.

[71]申報 1932、4、17.

[72]大公報 1935、4、20.

[73]王鶴鳴.安徽近代經濟探討[M].北京:中國展望出版社,1987.

[74]釋敬安.江北水災[J].甲寅雜志,1/2:1914.

[75]安徽省地方志辦公室.安徽水災備忘錄[M].合肥:黃山書社,1991.

[76]中國水災與災民[J].滿鐵調查月報,16/7:1922.

[77]安徽省政府建設廳.一年來之安徽建設[M].1933.

[78]申報年鑒1935、1936.

[79]安徽省政府建設廳.一年來之安徽建設[M].1933.

[80]中國地政學會.地政月刊,4/2、3:1936.

REPUBLIC OF CHINA TIME ANHUI FAMINE AND COUNTRYSIDE SOCIAL ECONOMY

ZHANG An-dong

(History traveling culture department,Chaohu College,Chaohu Anhui 238000)

The Republic of China time Anhui famine is serious.The famine year disaster,the multi-disasters are not concurrent,the harm surface is broad,is this time disaster situation basic characteristic.The famine caused populace′s life and property and the agricultural production has encountered the heavy loss and the destruction,populace′s survival requirement worsens,to the rural economy development,populace′s life,society′s progress has brought the long-time negative influence,aggravated the countryside social economy crisis.

Republic of China Anhui; Famine; Countryside; Social economy

K291

A

1672-2868(2010)02-0098-10

2009-12-14

安徽省教育廳人文社會科學研究項目(項目編號:2008sk375)。

張安東(1964-),男,安徽廬江人。安徽省巢湖學院歷史旅游文化系教授,歷史學博士。研究方向:區域社會經濟史。

責任編輯:陳 鳳