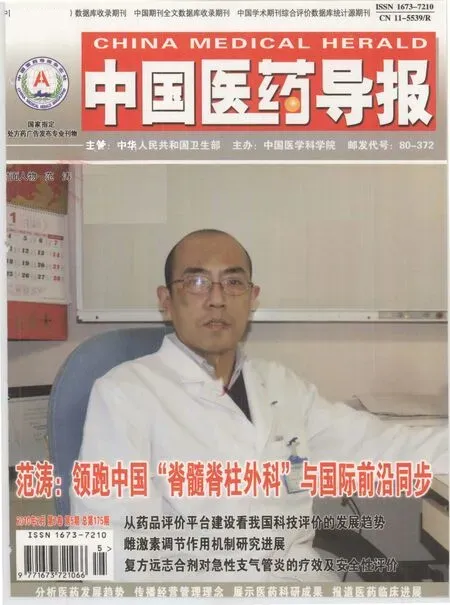

范濤:領跑中國“脊髓脊柱外科”與國際前沿同步——訪北京三博腦科醫院神經外科(脊髓脊柱外科)范濤主任

文圖/本刊記者 韓同偉

范濤:領跑中國“脊髓脊柱外科”與國際前沿同步

——訪北京三博腦科醫院神經外科(脊髓脊柱外科)范濤主任

文圖/本刊記者 韓同偉

進入北京三博腦科醫院神經外科(脊髓脊柱外科)范濤主任的辦公室,記者便被鑲嵌在玻璃相框內并懸掛于壁的英文《希波克拉底誓言》所吸引。這位2400多年前的古希臘著名醫生,由于開創了西醫學而被尊稱為“醫學之父”。他制定的“誓言”規范了醫生應當遵守的道德標準,且在醫學觀點和醫療實踐方面,對西方醫學的發展發揮了巨大作用。希波克拉底對范濤主任有著怎樣的影響,范濤主任又是如何認識和實踐這個誓言的呢?在妥善處理好剛結束手術的患者之后,范濤主任接受了記者的采訪。

起跑:“站在巨人的肩膀上”

范濤主任在回憶他的學習和行醫經歷時,率先說道:“在醫學道路上,我時刻都感覺自己像是在一個賽場上,總是不斷地‘起跑’,不斷地追趕;而且我一直都認為,我之所以在科研與臨床工作上有所進步,最主要是得益于諸多恩師的幫助和教導。”

范濤的父母都是陜北黃土高原上一個小鎮里出色的醫生。父母的言傳身教令他在少年時就夢想成為一名為患者解除病痛的大夫。1986年,范濤考入華北煤炭醫學院臨床醫學本科學習,這是他在醫學道路上的第一次“起跑”。

1991年,范濤考入大連醫科大學攻讀神經外科碩士研究生學位,畢業后留在校附屬第一醫院從事神經外科工作。回憶起那段往事,范濤主任深情地說:“那時我師從東北地區資深的神經外科專家趙仰勝教授,他給了我最基礎的神經外科學指導,讓我在以后的工作中受用不盡,尤其是他在專業文獻閱讀和翻譯方面對我要求非常嚴格,賦予了我嚴謹的科學思維。他是中國第一期神經外科學習班的成員,當時學習班的教師正是我國神經外科學著名專家王忠誠院士。”

碩士畢業后,范濤留在趙仰勝老師身邊工作了一年,后于1995年來到北京天壇醫院師從王忠誠院士,攻讀博士研究生學位。對此,范濤主任言語中流露出無盡的感激之情:“能夠得到這兩位中國第一代神經外科學創建人的培養與教誨,使我受益匪淺,終身難忘。他們的行醫理念和‘一切為患者著想’的核心意識,也扎根在我的心中,并形成了我‘行醫為患’的一個多年來從未改變的執業坐標。”

范濤在跟隨王忠誠院士從事神經外科的科研工作中,開展了“脊髓內腫瘤的顯微外科治療”的研究,其成果榮獲國家科技進步二等獎、北京市科技進步一等獎。這對范濤來說,是一個很大的鼓舞,激勵著他更加刻苦地鉆研和學習。在博士畢業時,他的論文研究課題“神經外科脊髓缺血的預防和治療”榮獲北京市科技進步三等獎。

博士畢業后,范濤留在北京天壇醫院神經外科腦干、顱底病區從事臨床工作。2000年9月,范濤赴美國佛羅里達大學神經外科做博士后2年,師從Arthur L.Day教授(現為美國哈佛大學神經外科腦血管病區主任)。范濤說:“這位德高望重的美國老教授,就像給我的又一次‘起跑’加了一把勁兒,促使我開始對國際神經科學的認識和學習。”

2002年3月12日至19日,范濤接受了由美國佛羅里達大學神經外科Robert Jr.Rohton教授主持的國際顯微神經外科顱底手術入路和顯微技術培訓。

2005年1月至3月,范濤赴美國芝加哥大學神經外科做臨床訪問學者,師從國際著名脊髓脊柱外科專家Richard G.Fessler教授,進一步研修微創脊髓脊柱顯微外科手術技術。范濤主任說:“在這位老師的幫助下,我開始將‘脊髓脊柱外科’領域中神經外科顯微技術和脊柱固定技術相結合,也開始逐步形成了一個新的學科理念。”

關于學醫經歷,范濤主任說:“我感到我在神經外科領域的發展,每一次‘起跑’都是站在國內外醫學巨人的肩膀上,因此,相對來說,我要跑得更遠一些、更快一些,受益也更多一些。”

追趕:“不放棄任何一次學習和鉆研的機會”

1999年,范濤主任在國際上首次提出“缺血預處理對脊髓缺血和功能的保護作用”,其論文發表于美國三大神經外科權威雜志之一的Surgical Neurology雜志上,并得到了美國同行專家的高度評價。就在當時實驗條件極其困難的情況下,范濤開始深入研究“椎管內腫瘤”這一尖端領域,并將其確定為今后的醫學主攻方向。

范濤主任說:“椎管內腫瘤約占人體中樞神經系統腫瘤的15%。臨床治療上至少涉及了脊柱和脊髓兩個部分。脊髓和脊柱在解剖、生理、病理、臨床疾病等方面有著緊密相連的關系,使得臨床手術治療過程中,兩個學科往往出現交叉現象。”

“目前,對于椎管內腫瘤國際上最先進的治療方法是先在顯微鏡下做精細的脊髓手術,然后再用脊柱固定技術做脊柱的固定。”范濤主任神情憂慮地說,“然而在我國,脊柱和脊髓分屬于骨科和神經外科兩個學科領域,在臨床工作中,兩個科室也出現了沖突問題。有些神經外科醫生只專注于脊髓疾病的治療,在手術中忽視了脊柱的穩定性和脊柱固定技術的應用,導致患者術后繼發脊柱畸形;而大部分骨科醫生目前手術中未借助顯微手術技術保護極其脆弱的脊髓和神經,使得術后繼發神經損傷的發生不能降到最低水平,甚至造成了患者截癱或更為嚴重的危害。這樣,脊髓脊柱疾病患者根本得不到正規合理的治療,更談不上便捷有效的治療和最好的、最尖端的醫療措施和技術的應用。”

科學研究的不斷細分和專業化,導致臨床視野越來越狹窄,然而,范濤很早就開始了對脊髓、脊柱等領域的整體性學習和研究。無論是在國內還是在國外,他都十分注重對神經外科技術和骨科技術的綜合性學習和應用,并逐漸打破了由于長久分科造成的“脊柱、脊髓疾病分開治療”的臨床觀念。

“在日本,目前已經開展了這兩個學科的聯合,成立了‘脊柱脊髓外科學會’;在日常臨床工作中,他們的骨科醫生也很重視神經系統疾病的學習和研究。在歐美國家,骨科和神經外科醫生經過系統再教育后,才能成為脊髓脊柱外科醫生。”范濤主任說,“王忠誠院士在國內最先開展了脊髓腫瘤的顯微手術治療。我在跟隨他學習后,又多次到國外學習,從那時起,我不放棄任何一次學習和鉆研的機會,一心想將自己的神經外科技術再擴展到相關的脊柱固定技術領域,這也讓我對脊髓脊柱這個整體領域有了重新認識。”

范濤主任強調說:“顯微脊髓脊柱手術的開展需要扎實的脊髓脊柱顯微解剖理論知識、先進的技術設備、精湛的神經顯微技術、嫻熟的骨科固定技術、高度的責任心等作堅強后盾,否則手術治療效果和手術安全性會受到直接影響。”

從國內現狀來看,在整體水平上,我國的“脊髓脊柱外科”學科水平與西方發達國家還存在差距,在國外有從事“脊髓脊柱外科”的專業體系和中心,而在我國,該專業由神經外科和骨科交叉承擔,從疾病治療的范圍和手術理念上就難免存在不足,缺乏系統的“脊髓脊柱外科”專業體系,這給廣大脊髓脊柱疾病患者在就醫和治療選擇上,帶來了許多困難。但是,在范濤主任的不斷努力下,我國的脊髓脊柱外科還是逐步追趕上了國際前沿的步伐。

領跑:“終于與國際水平同步了”

想打破兩個學科之間的堅固壁壘,實現兩個學科的學術融合,并打造出“脊髓脊柱外科”這個新學科,其間面臨著眾多的、難以預料的困難,而這一切的困難和界限,在范濤主任的不懈努力下已被一一攻破。范濤主任憑借多年的刻苦學習和醫學實踐,將以顯微技術等為代表的神經外科技術和以固定技術等為代表的骨科技術完美地合二為一,也將原分屬于神經外科的“脊髓”和骨科的“脊柱”成功地融合為“脊髓脊柱外科”。

2003年,范濤入選美國神經外科學會(AANS)國際會員,為進一步開展醫學事業和實現自己的醫學理念提供了又一個平臺。2005年,范濤來到北京三博腦科醫院,開始了我國“脊髓脊柱外科”在臨床的成功實踐。2007年7月17日至25日,范濤參加美國Cleveland Clinic國際“脊髓脊柱手術技術”培訓,并獲得了美國繼續教育委員會認可證書。此外,范濤還組織翻譯了《脊髓脊柱腫瘤外科手術圖譜》、《神經外科手術圖譜脊柱及周圍神經分冊》兩本國外專著,把國際上最好的技術介紹給國內更多的同道。

范濤主任在臨床上全方位地開展了脊髓脊柱手術,打破了傳統神經外科和骨科手術的界限,同時開展椎管內的脊髓手術和椎管外的脊柱手術,并形成了自己的行醫理念——“不是讓患者來尋找該到哪個科室治療疾病,該讓哪個醫生來做手術,而是一名醫生要把最先進的、最全面的、最安全的醫學診治和手術治療帶給每一個患者。這是一名醫生,也是醫學的最終、最完善的目的和意義。”

從2008年至今,范濤主任在北京三博腦科醫院及全國各地其他三甲醫院共成功完成各種脊髓脊柱疾病會診及手術400余例。他成熟的手術技術完全涵蓋了傳統的脊髓神經外科和脊柱骨科疾病。例如脊髓損傷減壓固定術,椎管內腫瘤切除術,巨大頸髓、脊髓內腫瘤的顯微手術切除術,顱-頸交界區腫瘤的顯微手術切除及寰枕關節固定融合術,椎管內外溝通腫瘤的顯微手術治療和脊柱穩固技術,腰骶皮毛竇、脊髓脊膜膨出、脊髓脊柱裂、骶管內腫瘤、脊髓栓系的顯微手術治療,頸椎病、椎間盤脫出、椎管狹窄、神經根痛等退行性脊椎病的顯微手術治療和脊柱固定手術。

據記者了解,范濤主任曾診治過一位臺灣來的患者。該患者54歲時無明顯原因地出現左小腿麻木、疼痛等癥狀,在臺灣當地醫院被診斷為腰4-5椎間盤突出;后來由于手術并發癥和多次手術,發展成腰椎蛛網膜囊腫、馬尾神經粘連、腰1-5椎板棘突缺如。2006年11月至2007年年底,該患者又先后在臺灣當地知名醫院進行了四次手術,癥狀卻越來越嚴重,身心遭受了極大的痛苦。2008年2月和8月,該患者又先后來到美國加利福尼亞州某著名醫院進行了兩次手術治療,但癥狀依然沒有得到緩解,給生活和工作造成了很大的不便。該患者在美國治病期間,偶然在互聯網上看到了范濤主任的一篇文章《復發椎管內蛛網膜囊腫脊髓粘連的再手術治療體會》,便立刻與范濤主任取得聯系,來到北京三博腦科醫院進行治療。范濤主任為他施行了一系列“脊髓脊柱外科”綜合治療,切除了復發的囊腫,松解了粘連的馬尾神經根,修補了硬脊膜,實施了人工椎板植入技術,既解除了神經壓迫,又提高了脊柱的穩定性,大約5個小時的手術完成得很順利。術后該患者迅速、完全康復,連他自己都沒想到能有如此好的效果,畢竟是在同一個部位的第七次手術啊!提及這個病例,范濤主任感慨地說:“這個患者的成功治愈讓我感到十分欣慰,因為這例手術的成功標志著我們的脊髓脊柱外科水平終于與國際水平同步了。”

為了讓脊髓脊柱外科的手術技術、學科理念在國內更大范圍地傳播開來,使更多的患者受益,范濤主任每年在全國范圍內舉辦“脊髓脊柱外科”培訓班,目前已成功舉辦了兩期。他希望在脊髓脊柱手術這個極高風險的領域里,通過正規的培訓,培養出更多、更加專業化的醫生。

在整個采訪過程中,范濤主任雖然只是講述了其專業領域內的具體事情,沒有提及一句懸掛在墻壁上的《希波克拉底誓言》中的內容,但從他的談話中,記者處處都能感受到他對誓言的嚴格執行:“我愿以自身判斷力所及,遵守這一誓約。凡教給我醫術的人,我應像尊敬自己的父母一樣,尊敬他……我愿在我的判斷力所及的范圍內,盡我的能力,遵守為病人謀利益的道德原則,并杜絕一切墮落及害人的行為……我志愿以純潔與神圣的精神終身行醫……”的確,《希波克拉底誓言》中提到的規范已經深深融入范濤主任的醫學精神和行醫實踐里,并成為他不斷學習、不斷“起跑”、不斷創新的動力。