創新旅游產品,滿足消費者多樣性需求

○顏 娟

(廣州康大職業技術學院 廣東廣州 511363)

創新旅游產品,滿足消費者多樣性需求

○顏 娟

(廣州康大職業技術學院 廣東廣州 511363)

旅游產品,消費需求彈性較大,且呈現周期性的特征,不但有個人需求,還有社會需求;既有顯性的當前消費需求,也有潛在的具有很好發展前景的未來消費需求。本文試圖從創新旅游產品的角度,來闡述新經濟形勢下,滿足消費者不斷發展變化的多樣性的方法與措施。

旅游產品 需求 措施

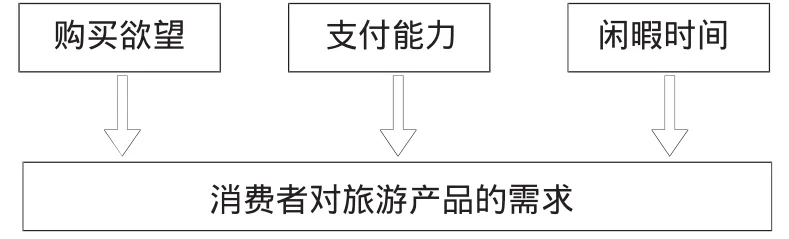

一、構成消費者對旅游產品需求的三個條件

微觀經濟學中的產品需求,是指消費者對某一產品具有購買欲望,并且具有一定支付能力的需要。而消費者對旅游產品的需求,不僅要具備心理上的購買欲望和經濟上的支付能力,還要具備必要的閑暇時間(見圖1)。

圖1 構成消費者對旅游產品需求的三個條件

由圖1可以看出,只有購買欲望、支付能力、閑暇時間三個條件同時得到滿足時,才能實現對旅游產品的消費需求,這一切與旅游產品消費的特點有關。

市場經濟的發展,帶來了經濟的繁榮和人們生活水平的提高。現在的人們,工作更加努力,可支配收入越來越多,閑暇時間人們更向往享受和感覺,即體驗盡可能多的美食美景。美國經濟學家約瑟夫·派恩二世認為,所謂體驗就是指人們用一種從本質上說很個人化的方式來度過一段時間,并從中獲得過程中呈現出的一系列可記憶事件。其和詹姆斯·吉爾摩在《體驗經濟》一書中進一步闡述,體驗經濟是繼產品經濟和服務經濟之后的一種新的經濟形態,是一種以商品為道具,以服務為舞臺,為提供體驗作為主要經濟價值提供品的經濟形態。這一切決定了旅游產品具有如下幾大消費特點。

1、由旅游經歷向旅游體驗轉變。現實經濟的發展已經進入了能夠普遍地、大規模地滿足馬斯洛所說的最高需求層次——“自我實現”的階段。體驗經濟時代的游客,不再滿足于被組織、被安排的旅游產品,較多地開始自己組織、自己安排、自己組裝,甚至自己參與的旅游產品,以達到在旅游活動過程中實現情感需要和自我實現需要,實現不斷學習、溝通、體會,充分享受親身參與帶來的快樂和愉悅。旅游體驗的主要特征如圖2所示。

2、由概念階段向實質內容延伸。知識經濟的迅速發展,促

二、旅游產品消費的特點

圖2 旅游體驗的主要特征

使旅游者消費觀念和消費方式發生了深刻變化,也使旅游者消費需求的結構、內容、形式等發生了顯著的變化。現實的旅游者完全不同于以往任何經濟時代,其消費習慣和生活方式表現為注重享受和自我發展,追求時尚與形象展示,對旅游產品的需求逐漸向休閑化、個性化和參與性變遷,人們開始追求新穎獨特、具有豐富個人經歷和感受的旅游活動。旅游需求正在由概念階段逐漸向實質內容延伸,觀光旅游的主題與深度、休閑旅游的健身與輕松、鄉村旅游的人文景觀與人文關懷和追求野趣與奢華等多樣化需求漸成時尚。

3、由觀光旅游向文化旅游發展。在具有深厚歷史文化傳統的中國,這一切,都表現出現代人強烈的歷史文化興趣和歷史文化情結。特別是曹操墓的發現不但在中國內地引起公眾廣泛興趣,而且在韓國、日本也議論紛紛,這正是文化傳統和心理的共振現象,也與目前較為流行的“那些以人文資源為主要內容的旅游活動,包括歷史遺跡、建筑、民族藝術和民俗、宗教等方面”的文化旅游密切相關,由此也說明富有文化內涵和深度的文化旅游已成為當前旅游消費者的一種風尚。

4、低碳概念促進生態旅游發展。社會進步和文明程度的提高,以及由環境惡化導致的人類生存質量的下降,提醒了全社會對環境質量的普遍關注,令旅游者擁有強烈的環保意識和對自己所生存環境的珍惜,倡導生態旅游方式,反對資源掠奪性開發和使用,已成為旅游業可持續發展的主題。特別是現階段各國正在實行或將要實行的低碳經濟發展模式助推了生態旅游業的大發展。“所謂低碳經濟,就是以低能耗、低污染為基礎的綠色經濟。其核心是在市場機制基礎上,通過制度框架和政策措施的制定及創新,形成明確、穩定和長期的引導及鼓勵,推動提高能效技術、節約能源技術、可再生能源技術和溫室氣體減排技術的開發和運用,促進整個社會經濟朝向高能效、低能耗和低碳排放的模式轉型。”

三、當前旅游產品存在的問題

1、缺少文化內涵,滿足不了高端客戶的需要。我國是一個有著上千年歷史的文化古國,具有悠久的歷史文化、歷史文物和歷史文化古跡,擁有最重要的世界文化遺產。這些名勝古跡,本來就景色宜人,具有極高的觀賞價值,加上一些文人墨客詩文的點綴,自然成了必須到此一游的景點,其特有的不可復制性就更加使人留連忘返,非常符合當今時髦的文化遺產旅游。不過,我國這些著名的文化遺產不但沒有得到有效的保護,也沒有像金字塔,泰姬陵等久負盛名的世界文化遺跡一樣被開發成有著豐厚文化內涵的品牌旅游產品,成為中外游客的偏愛,反而面臨著被拆遷的威脅。以至于,我國傳統觀光產品的整體吸引力在下降,缺少了吸引海外游客的法寶,降低了高端客戶的旅游需要。

2、旅游產品同質化,品牌建設缺失。當前我國各個旅行社設計的旅游產品普遍表現為單一且雷同,缺少對旅游景區的動態管理和精心策劃,沒有長遠的經營戰略,邯鄲學步,缺乏新的旅游產品開發能力。部分景區的解說詞寫得粗劣和編故事,甚至于導游的解說詞中假史野史泛濫,解說員在不同情況下的講解都是千篇一律、語言粗俗、動作浮躁、故弄玄虛、閃爍其詞等,引起游客的極大不滿,嚴重地影響了旅游者的心態和旅游人數,致使旅行社不能有效維護他的客戶,旅游產品整體表現為品牌建設缺失,許多旅游景點沒有品牌主題,難以樹立形象,擴大影響。

3、旅游服務質量差,從業人員技能低。旅游服務從業人員從事旅游服務的形式是為旅游者提供服務產品,把旅游資源及設施與旅游者緊密結合起來,為旅游者提供說、游、住、吃、購、娛等多種項目的服務。而不同性別、年齡、民族、宗教信仰、文化程度、收入水平的人派生的旅游消費者,導致了旅游服務過程的綜合性、復雜性、服務性、開放性和知識性,客觀上要求從事旅游服務的人員必須具有廣博的文化知識、生活知識、創造性的思維能力和良好的職業道德。由于我國導游業是以“回扣”為主體的導游薪金制度,導游人員沒有穩定的收入,并且幾乎所有的旅行社都不給導游提供住房和各種社會保險。以合肥市為例,只有少數大旅行社的專職導游才能享有固定的基本工資,金額也不會很多,在300—500元之間。較低的導游人員收入水平,呈現年輕人行業特點的旅游從業人員中,受教育程度低、社會閱歷淺、急功近利思想使得他們中的大多數人知識結構不夠完善,專業水平比較低,講解技巧不夠嫻熟,社交禮儀和應對突發事件的處理能力都有所欠缺。利益的驅動,自律性差的旅游服務人員就會克扣客人餐費、改變房間等級、減少景點和強迫旅游消費者購物等以犧牲游客利益為代價的行為取得額外收入,以至于旅游行程中導游與游客發生語言沖突的現象頻發,投訴多,影響了旅游業的健康發展。

四、改善和創新旅游產品的思路與對策

1、改變不合理的導游薪金制度,開發特色旅游產品。各級政府、行政管理部門和旅行社要從思想上認識到旅游產品對發展旅游業和旅游經濟的重要性,改變現存的不合理的導游薪金制度,建立合法合理的傭金制度。為保障旅游服務人員的合法權宜,實行傭金分配制度的公開、公平和透明性,企業與導游之間的結算要有第三方監督,避免傭金機制的暗箱操作。使導游從過去想方設法賺回扣的怪圈中走出來,積極提升自身的服務技能與水平,獲得與自己的努力相符的工資性收入。同時,各級政府及旅行社要極力開發設計能充分體現資源優勢、專業優勢、經濟優勢和個性化優勢的旅游產品,以滿足不同層面消費者的心里預期及不斷變化的消費需求,并能使旅行社從價格戰中走出來,有能力給付導游員可觀且穩定的勞動報酬。創建一個公平、良性的競爭環境,促進旅游業朝著正確的方向長期穩定的發展下去。

2、發展低碳生態旅游產品。2009年的哥本哈根氣候峰會讓全世界認識了一個新的名詞——低碳經濟,2010年4月22日第41屆“世界地球日”的主題是“低碳生活”,中國的主題為“珍惜地球資源,轉變發展方式,倡導低碳生活”。2010年“6.5”是世界環境日,中國的主題是“低碳減排?綠色生活”(Low Emission?Green Life)。注重綠色植被覆蓋水平,注重資源保護,降低消耗,低碳化已成為世界經濟的一個重要發展方向和趨勢。延伸出來的以開發綠色旅游資源,建設綠色旅游產品,開展綠色旅游經營,實行綠色旅游管理,培育綠色旅游消費,已經成為行業和市場的共識。在此背景下開展兼顧社會和經濟雙重效益的低碳生態旅游,定會得到國家和廣大環保愛好者的大力支持,具有較為廣闊的發展前景。因此,各級政府和行政管理部門,應支持各旅行社大力發展諸如生態休閑游、綠色度假(休閑農莊、濱海度假村等)等生態旅游產品,把“人與自然的和諧發展”完全溶入到旅游產品當中去。

3、創建獨具特色的旅游品牌。我國國土廣袤,旅游資源得天獨厚,有山川秀美的自然生態景觀,歷史悠久的燦爛古代文明遺存,多姿多彩的少數民族風俗文化,均可構成獨具特色的旅游品牌。只要我們的旅游經營者站在全球的高度,從旅游消費者心理感應角度出發,把這些無比豐厚的旅游資源優勢開發出世界級的、不可復制的、展示一方民族文化背景、審美趣味、宗教信仰和各具特色的文物名勝古跡旅游、少數民族風情旅游、生態自然避暑旅游等特色名牌旅游產品,提高我國旅游產品的內涵,最大程度地滿足人類高層次精神需求,定會形成社會可持續發展與人們對旅游日益增長需求的良性互動。

五、結束語

從古至今均為一種生活現象的旅游,伴隨著時代的發展而不斷進步。但是,任何一個行業的健康發展,都需要一個好的制度保證。因此,政府有必要加強管理,制定出可操作性強的、符合實際的方針和政策,保障旅游從業人員和旅游消費者雙方的權益。同時,不論是各級政府部門,還是各級管理部門及旅行社,要解放思想,大膽創新旅游產品,整合旅游產品的營銷,打破產業平面的束縛,加大宣傳力度,更有效地挖掘資源,拓展市場,通過旅游產品創新、品牌建設、社會和諧來促進旅游產業的健康發展。

[1]錢祖煜、熊健:體驗經濟時代的旅游者消費行為特點分析[J].商場現代化,2007(4).

[2]李祝舜:旅游心理學[M].高等教育出版社,2010.

[3]宗巖:農村職教與經濟發展要“雙贏”[N].中國教育報網絡版,2001-03-05.

[4]吳南雁、王文槿、徐涵、李利:國外如何發展職業教育[N].中國財經報,2006-11-23.

[5]談談劉備、趙云、張飛、李冰等人的墳墓在哪里[DB/OL].四川論壇,2010-01-04.

[6]劉嘯:論低碳經濟與低碳旅游[J].中國集體經濟,2009(5).