經濟發達地區居民主觀生活質量的多重影響因素*

——基于北京、 上海、 廣州三地的調查

王 佳

(北京大學 社會學系, 北京 100871)

一、 引言

生活質量研究興起于20世紀60年代的西方國家。國內的生活質量研究則開始于80年代初期, 近年來發展更為迅速。學者就生活質量研究的概念并沒有達成統一的意見。國外的生活質量研究基本上指主觀生活質量①[1]Schuesler. K. F,Fisher. G. A在其

本文研究的是主觀生活質量, 研究對象是經濟發達地區居民。之所以選擇經濟發達地區居民作為研究對象, 是因為在社會的不同發展階段, 生活質量研究應該有不同的重點。一般來說, 對于處于社會發展相對較低階段的人們來說, 客觀生活條件、 物質生活水平在其生活質量中占有更大比重, 客觀生活質量研究對他們而言具有更大意義; 而對于社會發展相對較高階段的人們來說, 基本生活條件已經獲得一定程度的滿足, 研究主觀生活質量的意義更大。經濟發達地區居民的物質生活相對富裕, 客觀生活質量已經不是我們關注的重點, 應該著重關注他們的主觀生活質量和評價。在此基礎上, 著重探討休閑活動、 公共生活以及社會比較過程對經濟發達地區居民主觀生活質量的影響。因為經濟發達地區居民必然有更多的經濟實力和意識去進行休閑活動, 隨著物質生活質量的提高, 他們對生活的感受也不會再局限于個人的層次, 較為宏觀的社會過程會對其主觀生活質量產生影響, 并且與周圍人和環境的比較也對生活質量產生影響。因此探討上述因素對經濟發達地區居民的主觀生活質量具有重要的意義。

二、 文獻回顧和研究框架

(一)相關文獻回顧

⒈主觀生活質量

作為生活質量的一個亞概念, 主觀生活質量關注的主要是人們對其所處的生活狀況的滿足程度或滿意程度, 反映的是人們對生活條件和狀況的主觀感受。總體來說, 主觀生活質量研究目前并沒有發展出一套國內外公認的統一的測量指標, 現有的研究在選取的研究角度、 研究目的、 研究內容和研究范圍以及得到的結論都存在較大的差異。國內一些研究將主觀生活質量、 生活滿意度、 主觀幸福感等同使用, 把生活滿意度、 主觀幸福感等同于主觀生活質量。如《中國城市居民主觀生活質量滿意度評價分析》[3]、 《中部地區城市居民生活質量的現狀與評價》[4]均使用生活滿意度來代表主觀生活質量; 《城鄉居民主觀生活質量比較研究初探》[5]使用主觀幸福感來代表主觀生活質量。其實這三者是存在差異的, 與生活滿意度或者主觀幸福感相比, 主觀生活質量是一個范圍較大些的概念, 或者說它包括生活滿意度和主觀幸福感。生活滿意度在態度的認識層次進行探討, 主觀幸福感在態度的情感層次上進行研究[6]。并且多數學者公認生活滿意度反映了比較穩定和長久的態度意愿, 而主觀幸福感則僅僅反映了個人一時的或瞬間的情緒。另一些學者則自己發展出一些量表等測量體系來反映主觀生活質量, 如中國城市居民主觀幸福感量表[7]。

⒉休閑活動

關于休閑活動和主觀生活質量的關系, 國外有一些學者作了一定探討, 國內鮮有研究。國外研究區分了休閑活動研究的內容和性質①詳見Kathleen M. Lloyd, Christopher J. Auld,

⒊公共生活

已有的主觀生活質量影響因素研究大多關注人們的人口特征變量, 社會經濟生活變量以及其他相關研究變量所起的作用, 無一例外地在微觀層次里徘徊。現代社會是一個信息發達、 高度融合的社會, 個人不可能不受公共生活的影響和輻射。宏觀的社會政策、 社會不公等種種社會現象會對個人的主觀生活質量和社會評價產生直接或者間接的影響, 所以主觀生活質量研究不能斷開宏觀社會因素與微觀個人的聯系, 應該盡量將二者結合起來。

非常遺憾的是國內外的主觀生活質量研究對公共生活因素的關注太少。幾乎沒有專門的文獻來探討兩者的關系。其實生活質量研究的先驅者早已經提出了宏觀社會過程與生活質量關系的問題。Schuesler.K.F和Fisher.G.A在1985年提出了生活質量研究的若干社會學課題, 其中一項就是“怎樣把宏觀的社會過程和微觀的社會感覺聯系起來”。而至今對此問題的解答非常少。一項關于分析中國城市居民主觀生活質量的研究得到這樣的結論: 中國城市居民生活質量滿意度影響因素正在從以往的微觀層面轉向當前的宏觀層面, 反映了他們的主導需求開始由經濟型向發展型轉變[3]。這個結論從某種程度上說明了宏觀層面的因素對居民生活質量發揮作用, 但沒有得出進一步的結論。總體而言, 對于“怎樣把宏觀的社會過程和微觀的社會感覺聯系起來”的問題, 目前的研究沒有給出更多的解答。

⒋社會比較過程

主觀生活質量研究有若干近似概念, 主觀幸福感和生活滿意度是其中最具代表性的兩個。主觀幸福感研究的理論框架有社會比較理論, 簡單解釋就是“個人與周圍人比較, 如果自己優于別人則感到幸福”。早期的社會比較理論強調對比的結果, 近年來社會比較理論變得復雜[10]。對于生活滿意度的研究, 也有學者提出應該認識到參考框架在其中扮演的角色和作用②[2]這三種參考框架分別是: ⑴以人們心目中的理想狀態為比較對象的基本參考框架; ⑵以身邊的、 周圍的人們為比較對象的橫向參考框架; ⑶以過去的、 以前的狀況為比較對象的縱向參考框架。。其實參考框架就是人們拿自身的狀況去和理想狀態、 和別人、 和過去相比較, 仍舊是一種比較過程。關于社會比較和主觀生活質量的關系, 由于目前的主觀生活質量研究并沒有成熟的理論可供借鑒, 也沒有相關的詳細研究。但在主觀生活質量的決定因素中, 社會比較必然是一個重要因子。

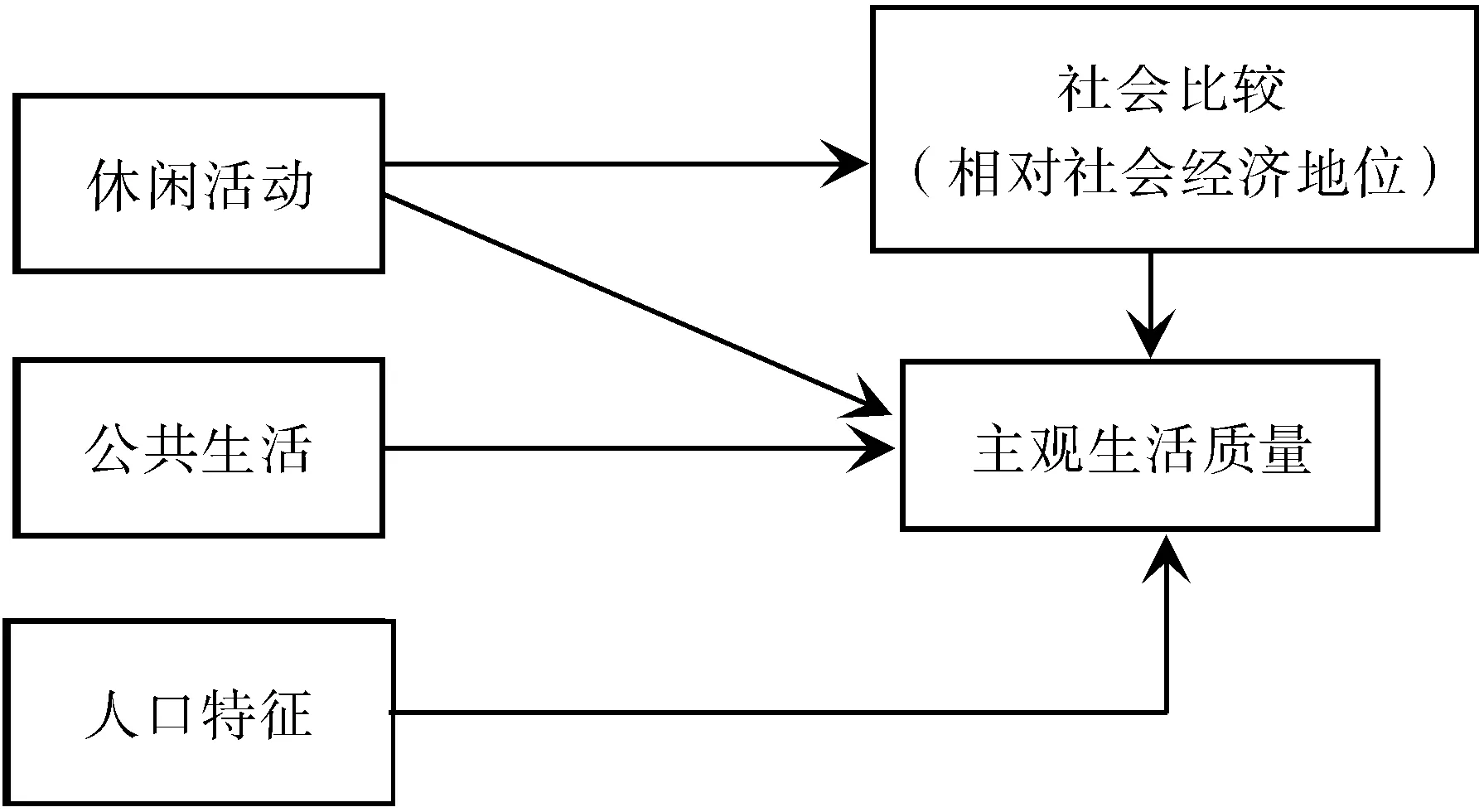

(二)研究框架

本文的主要研究思路可以初步表示為下圖所示:

在初步框架中, 主觀生活質量是因變量; 在自變量中, 人口特征為控制變量, 休閑活動、 公共生活以及社會比較過程為研究變量。此處認為三者各自獨立地對主觀生活質量發揮影響。

三、 數據、 變量和分析方法

(一)使用數據

所用數據為北京大學中國社會科學調查中心“中國家庭動態跟蹤調查”(CFPS)2008年測試調查數據的成人數據部分①。本文從中選取年齡在15—65歲之間的成人, 樣本量共計5254個。

(二)變量的測量和描述

⒈因變量: 主觀生活質量

首先需要說明的是, 本文并不打算發展專門的測量工具來反映主觀生活質量, 只是希望選取相近概念來反映它。但是由于“中國家庭動態跟蹤調查”并不是研究主觀生活質量的專門調查, 所以本文的變量選取在某種程度上受到了調查的限制, 最終選取了兩個變量來反映主觀生活質量: ①對自己生活的滿意程度; ②對自己未來的信心程度。兩者均為定距變量, 從低到高五個選項, 1—5分, 被訪者根據自己情況自行賦分。前者反映了居民對現在生活的評價和感受, 后者反映了居民對未來生活的態度, 兩者從不同的角度反映了居民的主觀生活質量。

本文將兩者綜合成一個二分變量來反映主觀生活質量的高低: 將二者的分數取平均值。小于等于3的劃為“低”, 高于3的劃為“高”。其中兩個類別分別占34.7%、 65.3%的比重。

表1 變量基本情況

①CFPS 2008年的測試調查采用多階段PPS的方式在北京、 上海、 廣東三個省市共完成24個區/縣、 95個村、 居、 2375戶、 7214個人的訪問, 共計獲得9708份問卷。其中本研究使用的成人數據部分共計6094個樣本, 涉及的變量包括基本情況、 黨團社會組織、 教育、 婚姻、 老年贍養、 職業、 收入、 日常生活、 社會生活以及價值觀、 政府評價、 健康共十二個模塊。

⒉自變量的測量

⑴休閑活動

選取了五個變量(看電視, 閱讀, 健身或體育鍛煉, 旅游以及打牌、 打游戲、 玩麻將的頻率)來代表居民經常進行的休閑活動。按照國外研究對休閑活動的劃分, 這五個變量屬于person-objective的測量類型。

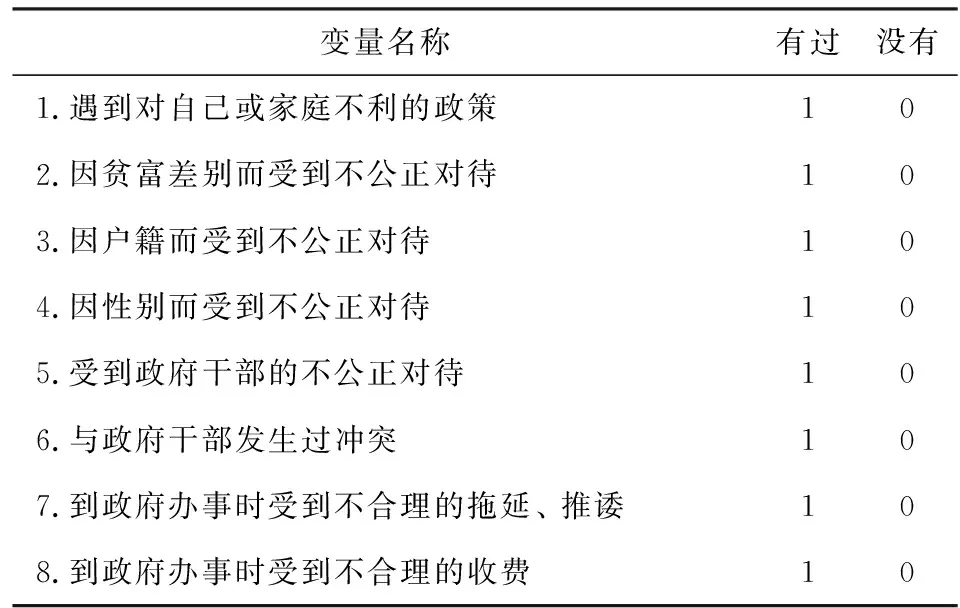

⑵公共生活

采用“過去一年遭受不公平待遇的程度”變量來反映公共生活的影響。該變量是一個三分類變量, 由下面的8個子變量綜合得來: (參見表2)

針對下述8項不公平待遇, 如果沒有遭受過其中任何一項, 則劃分為第一類, 為參照組; 如果遭受一至兩項, 則劃分為程度較輕的一類; 如果遭受過3項或以上, 則劃分為程度較嚴重的類別。

⑶社會比較

社會比較過程與個人的地位歸屬聯系緊密。因此選取兩個變量——本地自評收入地位和本地自評社會地位, 來體現社會比較的影響, 參考框架著重于與別人的比較。

⑷人口特征變量

具體包括性別、 年齡、 戶籍、 教育程度、 婚姻狀況和收入水平。除了收入是定距變量(取自然對數)外, 其他變量均處理為虛擬變量。變量的操作化詳見表1。

(三)分析方法

針對以上變量, 使用Binary Logistic Regression方法構造嵌套模型進行數據分析。

表2 “過去一年遭受不公平待遇的程度”子變量

四、 分析結果和討論

(一)人口特征變量

已有研究表明人口統計學變量對主觀生活質量的影響不大。曾有研究者指出, 年齡、 性別、 收入、 教育程度等所有人口統計學變量加在一起也只能解釋人們快樂感、 滿意感總量的10%左右(Michalos,1985)。大量主觀幸福感的早期研究也表明, 外部因素對幸福感解釋力極為有限, 人口統計變量只能解釋個體主觀幸福感差異的一部分。所以在本文中人口特征變量只是作為控制變量納入模型, 并不是研究重點。但是其中一些變量如收入、 戶籍等對于主觀生活質量還是具有十分顯著的影響。曾有學者通過研究發現收入對人們的主觀生活滿意度影響比較顯著, 而且具有恒定性[3]。

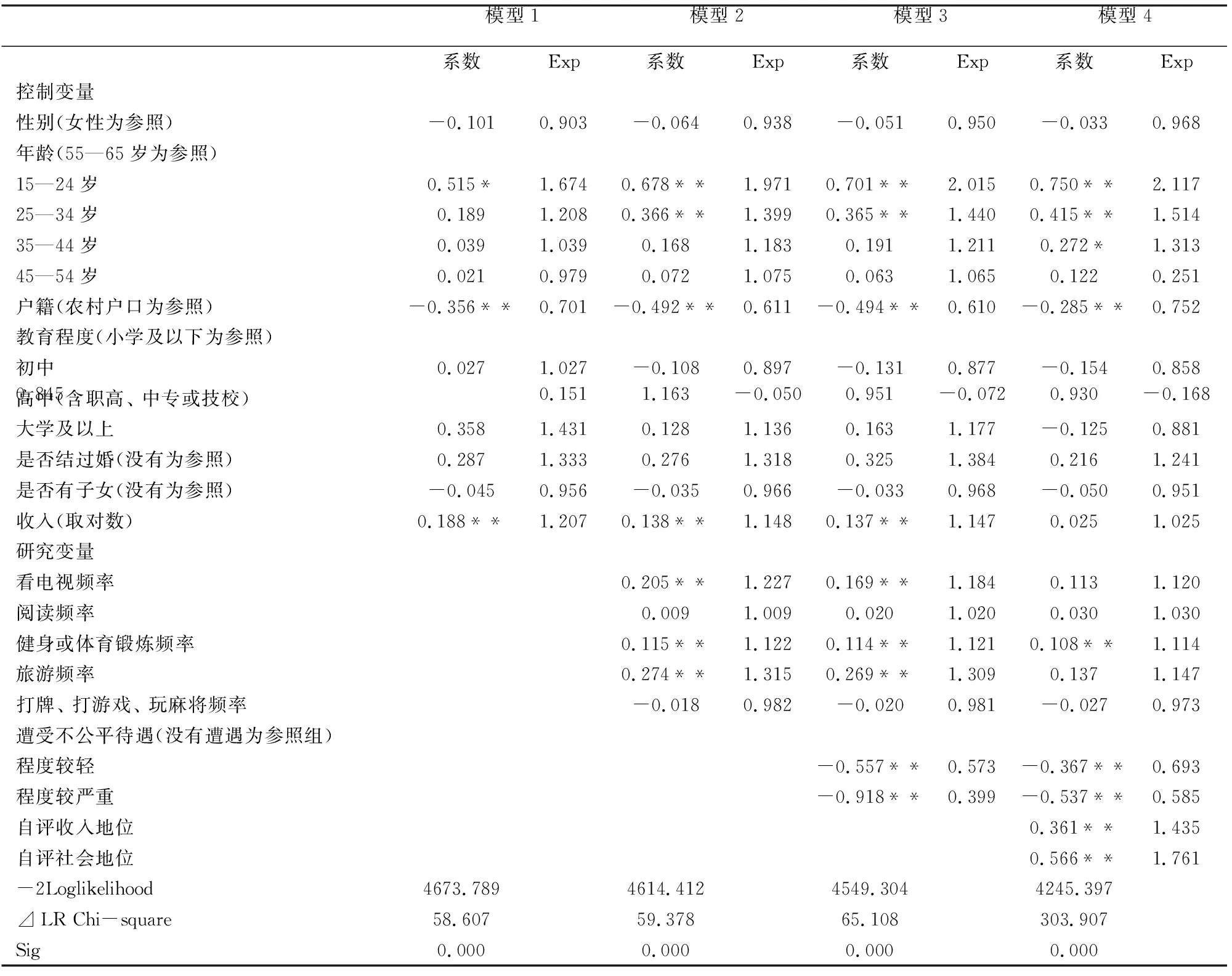

模型1是只有人口特征變量的模型。取得顯著結果的只有戶籍、 年齡和收入。收入的結果與以前的研究結論一致, 對主觀生活質量起著顯著的正向作用。年齡在模型1中只有15—24歲組的人取得了顯著結果, 但是在模型4中有三個年齡組都取得了顯著結果, 并且這三個年齡組代表的是較年輕的人群(15—44歲)。結果說明了年輕人群的主觀生活質量顯著地高于老年人, 主觀生活質量存在代際差異。(參見表3)

戶籍的系數是負的, 具有城市戶口的居民要比農村戶口的居民具有更低的主觀生活質量, 僅能達到后者生活質量的70%。這個結論看起來似乎是與生活常識相悖的。我國長期以來實行城鄉二元對立的戶籍制度, 城市居民比農村居民享受到更多的社會福利; 隨著社會發展, 城市與農村之間的差距也有增大的趨勢。無論是物質生活水平還是精神生活, 城市戶口居民享受到的要遠遠超過農村居民, 按說他們也應該具有更高的主觀生活質量。但是這里卻取得了相反的結果。這恰好說明了客觀條件與主觀感受之間的關系并不是一種簡單的正向關系, 生活條件好并不必然導致主觀生活質量就高。人們對生活的評價除了受客觀物質條件的制約外, 還受著個人特征、 參照標準、 文化環境等多種因素的影響。在有些情況下的確可能出現生活條件差的個人生活滿意度反而較高, 生活條件較好的人生活滿意度反而會較低的情形[11]。

(二)休閑活動

模型2顯示了在控制個人人口特征變量的情況下, 各種休閑活動對主觀生活質量的影響。分析結果與以往的研究結論非常一致。其中對主觀生活質量起到顯著影響的休閑活動有三項, 分別是看電視, 健身或體育鍛煉以及旅游, 并且它們對主觀生活質量都具有正向的改善作用。

表3 分析結果

N=3607, **sig<0.01 *sig<0.05

(三)公共生活

模型3納入了“遭受不公平待遇”變量, 取得了非常顯著的結果。與沒有遭遇過不公平待遇的居民相比, 遭遇程度較輕、 較嚴重的居民的主觀生活質量明顯下降, 分別是沒有遭遇的人的57%和40%。結果說明經濟發達地區居民對公共生活非常敏感, 其主觀生活質量受到了宏觀層面因素的顯著影響。

每個人都是社會動物, 生活在特定的社會環境中, 必然受社會規則的約束, 各種客觀社會事實也必然會對個人生活施加影響, 公眾對于各種不公平的社會政策、 不平等待遇等的感受必然會影響到自身的主觀生活質量。此處的不公平待遇包括了來自貧富差別、 戶籍、 性別、 社會政策、 政府五個方面(詳見表2)。相關研究顯示, 貧富差距拉大已經被珠江三角洲普通民眾認為是最不公平的社會現象之一[注]具體內容請參考《珠江三角洲地區公民公平感調查》, 王曉鈞, 王迪, 廖敏紅, 深圳大學學報(人文社會科學版), 2008年11月。。在過去30年的改革中, 我國建立了市場經濟的基本制度框架, 實現了經濟的快速增長, 但是理應與市場經濟配套的種種利益均衡機制卻沒有相應地建立起來, 結果就是社會利益格局的嚴重失衡以及由此引發的種種社會矛盾。貧富差別問題是每個社會在發展過程中都會遭遇的正常現象, 但是貧富差別拉大, 使很多人不能很好地分享發展的成果, 甚至在公共生活中遭受歧視和不公正的待遇, 這不免會在公眾心中產生不公平感, 影響人們的主觀生活質量。

(四)社會比較

本地自評收入和本地自評社會地位既反映了自我和別人的比較過程, 同時也較為真實地反映了個人的社會經濟地位。結果顯示兩者都取得了十分顯著的結果, 對于主觀生活質量具有非常顯著的正向改善作用, 自評收入地位越高、 自評社會地位越高的居民, 其主觀生活質量也越高。另外, 模型4的⊿Chi-square值與前幾個模型相比, 有明顯的增加。這說明與其他變量相比, 社會比較的變量對于主觀生活質量的解釋力最大。

加入社會比較變量后, 原來的絕對收入變得不顯著了。控制了收入地位后, 在相同的收入地位條件下, 收入自然不起顯著的作用。但是這里我們需要注意的是, 在模型2和模型3中取得顯著結果的三種休閑活動(看電視, 健身或體育鍛煉, 旅游), 在模型4中只有健身或體育鍛煉仍然是顯著的, 看電視和旅游變得不顯著了。自評收入地位和自評社會地位的加入, 消解了看電視和旅游對主觀生活質量的影響。這從部分程度上可以說明看電視和旅游活動與人們的社會經濟地位聯系更密切, 它們對主觀生活質量的影響, 是通過收入和社會地位對主觀生活質量發揮作用的。收入高、 社會地位高的人, 有更多的錢和時間花在旅游活動和看電視上。

五、 結論以及不足之處

本研究主要揭示了休閑活動、 公共生活以及社會比較(個人的社會經濟地位)對個人的主觀生活質量的影響。研究顯示, 休閑活動對于個人的主觀生活質量具有明顯的改善作用, 但是某些休閑活動如旅游等, 它們對主觀生活質量的作用其實反映了居民社會經濟地位對主觀生活質量的影響, 當控制了居民的社會經濟地位, 它們的作用就消失了; 公共生活過程作為影響居民主觀生活質量的重要因素, 在以后的研究中不應該被學者忽略; 社會比較(個人的社會經濟地位)對居民的主觀生活質量具有十分顯著的影響。據此, 可以把最初的設計框架修改如下:

本文的不足之處仍有許多, 之一是受數據所限, 本文選取的變量并沒有很好地代表想要研究的變量, 必然存在操作化的誤差。另外這里討論的社會比較過程只涉及了居民的相對經濟社會地位, 其他的比較范圍、 以及與自我期望值、 與過去狀況的比較對主觀生活質量的影響還有待于未來更加精細的研究去發掘。

參考文獻:

[1] (美)K. 蘇斯耐, G. A. 費舍著, 唐仲勛, 葉南客譯. “生活質量”的社會學研究 [J]. 國外社會科學, 1987, (10): 58-63.

[2] 風笑天. 生活質量研究: 近三十年回顧及相關問題探討 [J]. 社會科學研究, 2007, (6): 1-8.

[3] 王培剛, 衣華亮. 中國城市居民主觀生活質量滿意度評價分析 [J]. 社會科學研究, 2007, (6): 15-23.

[4] 張蕾, 郭娜. 中部地區城市居民生活質量的現狀與評價—鄭州、 武漢和長沙主觀生活質量比較研究 [J]. 武漢大學學報(哲學社會科學版), 2006, (3): 265-270.

[5] 邢占軍. 城鄉居民主觀生活質量比較研究初探 [J]. 社會, 2006, (1): 130-141.

[6] 林南, 王玲, 潘允康, 袁國華. 生活質量的結構與指標—1985年天津千戶戶卷調查資料分析 [J]. 社會學研究, 1987, (6): 73-89.

[7] 邢占軍, 黃立清. 當前主要社會群體主觀生活質量研究—以沿海某省調查為例 [J]. 社會學研究, 2007, (1): 83-97.

[8] Louis Leung, Paul S. N. Lee. Multiple determinants of life quality: the roles of Internet activities, use of new media, social support, and leisure activities. Telematics and Informatics, 2005(22): 161-180.

[9] Kathleen M. Lloyd, Christopher J. Auld. The Role of Leisure in Determining Quality of Life: Issues of Content and Measurement. Social Indicators Research 2002(57): 43-71.

[10] 吳明霞. 30年來西方關于主觀幸福感的理論發展 [J]. 心理學動態, 2000, (4): 23-28.

[11] 風笑天, 易松國. 城市居民家庭生活質量: 指標及其結構 [J]. 社會學研究, 2000, (4): 107-125.