心學視野下明代的《西游記》批評

臧慧遠

(山東大學 文學與新聞傳播學院, 山東 濟南 250100)

《西游記》在明代中葉伴隨著以陸王“心學”為代表的個性解放思潮的興盛而出現。“心學”思潮下的關于“心即理”、 “吾心之良知即所謂天理也”[1]133的論點, 強調正心修性和通過“致良知”達到內在的超越和探索, 這些都對當時《西游記》的批評產生了很大的影響。現代研究者早已注意到了“心學”對《西游記》創作所產生的巨大影響, 對作品的內容以至回目都已經做了很詳細透徹的研究。可是對于明代關于《西游記》的各種批評還缺乏體系、 系統的認識和客觀的評價, 故本文主要對此作出一定的分析研究。

一、 明代《西游記》批評的社會思想背景

明人對于《西游記》的批評是以明萬歷二十年(1592年)刊出的金陵世德堂本《新刻出像官板大字西游記》為起始的, 其中有陳元之的《序》和零星的夾批, 此后相繼出現了李評本中袁于令的題辭和葉晝的評點, 后有謝肇淛等人在其著作中所涉及到的評論。到清人關于《西游記》的批評更是眾說紛紜、 釋儒談禪證道等各派觀點, 甚至相互攻訐, 究其原因主要有二: 其一, 題材本身作為一神魔小說, 其間儒釋道三教合一, 神仙妖魔鬼怪九流駁雜, 思想極為深奧玄妙, 籠罩著一層炫目迷心的外衣, 這就使得讀者在社會、 文化、 宗教等各個角度都可以對其進行不同的解讀, 也就為古代的批評者提供了隨心所欲的余地, 故各種批評漸出。其二, 小說評點是中國古代文學批評的一種重要形式, 因其注重闡釋、 解讀和個人感悟, 所以具有極強的批評的主體意識和讀者介入趨向, 很容易將個人的主觀偏見強加于作品之上, 這就使得作品的評點可能會具有很強的主觀隨意性而謬以千里、 流于虛妄。因此《西游記》自問世到流行的三百年間, 雖然廣為人知、 版本繁多, 但關于《西游記》的評點, 相對于古代的其他名著《三國演義》、 《水滸傳》、 《金瓶梅》、 《紅樓夢》而言, 始終是在較低的水平上徘徊, 一直沒有出現像金圣嘆批《水滸》、 毛宗崗批《三國》、 張竹坡批《金瓶梅》和脂硯齋批《紅樓夢》這樣成熟、 優質的文本批評, 這就有必要對《西游記》的批評流變作一系統的整理。在明清各時期, 對《西游記》的批評都是受到當時社會的主流思想而著的, 其中在明代最為突出地顯示出了與社會主流思想的一致性。

按照最早刊本《新刻出像官板大字西游記》出現的時間, 推測《西游記》最早出現當在明嘉靖后期至萬歷初年之間。這一時期正是明代商業、 手工業發展, 封建制度日益瓦解, 全新的資本主義生產方式出現并日益繁榮的階段。商品經濟發達, 城市市民階層壯大, 在當時的文獻中多有記載, 比如記載東南名都杭州商業的繁榮的就有張岱《陶庵夢憶》、 田汝成《西湖游覽志余》、 王士性《廣志繹》等, 張岱《陶庵夢憶》中《西湖七月半》一節就有對于杭州西湖七月看燈時繁盛場面的記載: “樓船簫鼓, 峨冠盛筵, 燈火優傒, 聲光相亂。”[2]62“是歹好名, 逐隊爭出, 多犒門軍酒錢, 轎夫擎燎, 列俟岸上”[2]63; 謝肇淛在《五雜俎》中對大江南北商賈富豪的描述最為著名: “富室之稱雄者, 江南則推新安, 江北則推山右。新安大賈, 魚鹽為業, 藏鏹有至百萬者, 其他二三十萬, 則中賈耳。山右或鹽或絲, 或轉販, 或窖栗, 其富甚于新安。新安奢而山右儉也。”[3]108

從大量的文獻資料記載中, 我們可以看到當時社會經濟的發展和巨變、 市民階層的壯大。生產力的發展、 生產方式的改變必然引起當時世俗風尚、 價值觀念的轉變。個性解放的要求和重視人的價值的社會思潮悄然興起, 孔孟之道的統治地位開始動搖, 宋明理學受到多方抵制, 傳統儒學日益走向式微并出現新的流變與轉向, 王陽明的“心學”和李贄的“異端學說”則逐漸興起。陽明“心學”強調“心即理”、 “致良知”、 “知行合一”、 “格物致知”, 其要旨集中于著名的王門“四句教”, 即“無善無惡, 是心之體; 有善有惡, 是意之動; 知善知惡是良知; 為善去惡是格物。”[1]324也就是說自然人尚處在“未發之中”, 不存在善惡之分; 人只有產生意念活動時, 才有善惡之分; 良知則能認識善惡, 能夠認識善惡, 便有可能改惡從善, 這樣的“工夫”便叫格物。這便是王陽明關于“心體”與“格物”的思想, 強調人的主體意識, 主張“自明本心”、 “反身而誠”, 從而達到“萬物一體”, 致知格物的目的。所謂“致知格物”就是致心之理, 格心之物, 即王陽明所說的“所謂致知格物者, 致吾心之良知于事事物物也。吾心之良知即所謂天理也。致吾心良知之天理于事事物物, 則事事物物皆得其理矣。致吾心之良知者致知也。事事物物皆得其理者格物也。是合心與理而為一者也。”[1]133這些對于明代中后期的社會和學界的思想意識都產生了直接、 深刻的影響。

強調正心修性的王學思想滲透到當時社會的每一領域, 在當時的小說創作方面亦是深受其影響。當時的小說家們有意無意地通過故事, 用文學的手段, 表現一個人成圣的心路歷程。萬歷時邵景瞻的《覓燈因話》卷一中“桂遷夢感錄”便是典型之作。主要介紹桂遷得到施濟的救助后, 忘恩負義, 最后又良心發現, 悔過自新, 以女妻施子, 使兩家巨富。這篇小說形象地詮釋了當時的陸王“心學”。良知是人人都有的, 施濟有, 桂遷也有, 當施濟看到桂遷落魄時, 施以援助之手, 這就是良知, 而桂遷在得到援助時, 也發誓圖報, 這也是良知。后來利欲熏心、 良知泯滅、 不思圖報也是與意念、 良知有很大關系的。其后桂遷因求官被騙五千兩而忽感夢全家變犬, 實際就是一個去欲存理的過程, 他通過反省內求、 正心修性, 發現了良知, 于是改邪歸正, 報效施家。桂遷的良知發現與他的見聞和世事的磨練有很大的關系。這一點與王陽明關于良知與見聞關系的看法完全一致。王陽明在《答歐陽崇一》中說:

良知不由見聞而有, 而見聞莫非良知之用。故良知不滯于見聞, 而亦不離于見聞。孔子云: “吾有知乎哉, 無知也。”良知之外, 別無知矣。故致良知是學問大頭腦……大抵學問功夫只要主意頭腦是當, 若主意頭腦專以致良知為事, 則凡多聞多見莫非致良知之功。蓋日用之間見聞酬酢, 雖千頭萬緒, 莫非良知之發用流行。除卻見聞酬酢, 亦無良知可致矣。

這些說明王陽明關于良知與見聞、 實踐關系的看法。良知本身是不依賴見聞經驗的先驗知識, 但致良知必須通過種種經驗活動來“致”。不睹不聞, 良知未嘗不在, 但良知的體現和作用需要通過見聞, 必須在具體的實踐活動中來實現。《桂遷感夢錄》是這樣的實踐“心學”的小說, 明代出現的《西游記》, 更是通過虛幻的神話表象下所描寫的歷經九九八十一難的西天取經故事, 深層地蘊涵了人通過自身的見聞和實踐以達到對自身心性的考驗和修養, 從而完整、 系統地實踐了陽明“心學”。而明人看到了當時的社會思潮對于《西游記》的影響, 同時又運用這一社會思潮對《西游記》做出了相應的批評, 來闡發《西游記》的創作主旨, 回應盛行于當時的時代主題。

二、 “心學”批評的萌芽——世德堂本

明萬歷二十年(1592)金陵世德堂梓行的《新刻出像官板大字西游記》, 簡稱世德堂本, 是百回本《西游記》的最早刊本。卷首有陳元之《刊西游記序》, 尚有或出于“華陽洞天主人”之手的夾批。陳《序》雖短略, 但言簡意豐、 辭近旨遠, 對后世《西游記》研究影響至大; 夾批目前發現的僅有八條67字, 數量尤少, 但意義甚大。無論陳《序》還是夾批, 如深入挖掘其中所隱喻的信息, 便可發現其運用“心學”對《西游記》的闡釋起到了一定的冰泮發蟄的作用。

陳《序》在開始便說:

其《敘》以為孫, 猻也; 以為心之神。馬, 馬也; 以為意之馳。八戒, 其所戒八也; 以為肝氣之木。沙, 流沙; 以為腎氣之水。三藏, 藏神、 藏聲、 藏氣之三藏; 以為郛郭之主。魔, 魔; 以為口耳鼻舌身意恐怖顛倒幻想之障。故魔以心生, 亦以心攝。是故攝心以攝魔, 攝魔以還理。還理以歸之太初, 即心無可攝。此其以為道之成耳。此其書直寓言者哉!

這段話把《西游記》理解為修心養性的哲理書, “此其書直寓言者哉!”不僅是原敘者的認識, 也是明代“心學”思想的反映。其中將猻、 馬視為心意本真的借代, 將魔視為達到心意本真的“恐怖顛倒幻想之障”, 最終實現“歸之太初”、 “心無可攝”, 也即原初心意本真“道之成”的境界, 這就說明要通過一系列的見聞實踐而達到心性的修成, 當時的“心學”中就十分重視對“心性”的探討。“所謂心性之學或心性觀, 是指關于人的本心、 本性、 本質的整體性、 有機性關系的學說, 它是以道德理性對人的形體存在形式的生理現象(生命、 食色)和精神存在形式的心理形象(知識、 情感、 意志)、 倫理現象(忠、 孝、 仁、 義、 禮、 智、 信)進行自我心性修養和內在超越, 以凸顯人生價值、 道德生命、 理想境界和精神家園。這樣, 心性觀便維系著人與自然、 社會、 群己、 心靈的關系網絡, 以及在此關系網絡中人的價值觀和意義的定位, 生命、 情感、 知覺、 學思、 意志以及道德理性、 精神自由的認準。”[4]陳《序》中的“魔, 魔; 以為口耳鼻舌身意恐怖顛倒幻想之障。故魔以心生, 亦以心攝”顯然注意到了在“心性”的修養過程中要戰勝迷失本心所產生的各種邪念私欲, 也即后來九九八十一難中的降妖伏魔, 最終達到陽明“心學”中的“正念頭”, “正不正以歸于正”, “去其心之不正, 以全其本之正”。后來在第十四回中, 孫悟空被唐僧從五行山下解救出來不久, 就打殺了名叫“眼見喜、 耳聽怒、 鼻嗅愛、 舌嘗思、 意見欲、 身本憂”的六個毛賊, 明明白白講了王陽明所說的“破心中賊”, 破了“心中賊”, 就使“心猿歸正”了, 這就是“正不正以歸于正”, “正念頭”以“致良知”的“格物”工夫。也就是陳《序》中的“是故攝心以攝魔, 攝魔以還理。還理以歸之太初, 即心無可攝, 此其以為道之成耳。”

此后陳《序》進一步發揮說:

彼以為大丹之數也, 東生西成, 故西以為紀。彼以為濁世不可以莊語也, 故委蛇以浮世。委蛇不可以為教也, 故微言以中道理。道之言不可以入俗也, 故浪謔笑虐以恣肆。笑謔不可以見世也, 故流連比類以明意。于是其言始參差而俶詭可觀; 謬悠荒唐, 無端崖涘, 而譚言微中, 有作者之心, 傲世之意。夫不可沒已。

并且后面與太史公“天道恢恢, 豈不大哉!談言微中, 亦可以解紛”相印證, 化用莊子的語言“道在屎溺”來評價《西游記》的特色, 在陳元之看來, 可以通過多種渠道來達到立言, 不必非得以“莊雅之言”出之, 即如太史公所說的“談言微中, 亦可以解紛”, 又如《莊子》寓“至理”于寓言卮言之中, 都是可以表現“作者之心, 傲世之意”的。在陳《序》中通過各種渠道反復論述人的心意狀態和修心養性之道, 令后來對《西游記》的批評, 幾乎均以此為標尺, 來闡釋其中的哲理內涵。

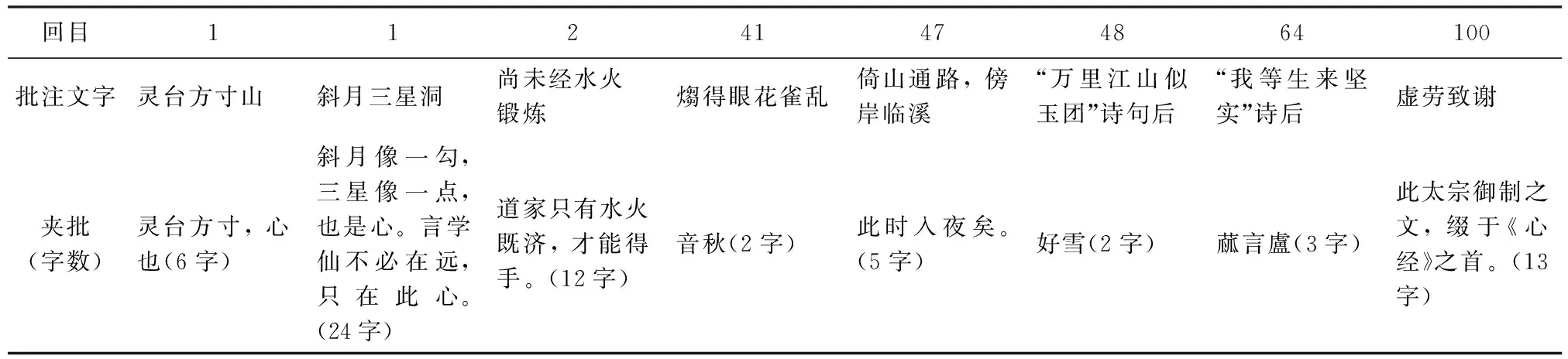

對于世德堂本中的夾批, 現已發現共八條67字。主要涉及第一、 二、 四十一、 四十七、 四十八、 六十四、 一百回, 共七個回目, 其文字長短不一, 基本情況如下:

回目 1 1 2 41 47 48 64 100 批注文字 靈臺方寸山 斜月三星洞 尚未經水火鍛煉 煼得眼花雀亂 倚山通路, 傍岸臨溪 “萬里江山似玉團”詩句后 “我等生來堅實”詩后 虛勞致謝 夾批(字數) 靈臺方寸, 心也(6字)斜月像一勾, 三星像一點, 也是心。言學仙不必在遠, 只在此心。(24字) 道家只有水火既濟, 才能得手。(12字) 音秋(2字) 此時入夜矣。(5字) 好雪(2字) 蓏言盧(3字) 此太宗御制之文, 綴于《心經》之首。(13字)

其中前面的三條夾批, 與后面的注音注義相比, 具有更多的文化含量和更為突出的批評意識, 是世本夾批的核心和精華。前兩條都是集中在第一回“靈根育孕源流出、 心性修持大道生”中, 主要講述美猴王為求長生之術, 編笩渡海, 尋仙求道, 至西牛賀洲地界遇樵夫指點, 言“神仙住處”在“靈臺方寸山, 斜月三星洞”。在此句中間和文末緊接兩條雙行夾批。第一條夾批: “靈臺方寸, 心也”; 第二條夾批: “斜月像一勾, 三星像一點, 也是心。言學仙不必在遠, 只在此心。”兩條夾批互文見義, “靈臺方寸山, 斜月三星洞”都是隱喻一“心”字, 實際上這個所在就是孫悟空的心, 學道就是修心。它一方面說明《西游記》的宗旨在于修心養性, 孫悟空是《西游記》的第一主角, 全書自孫悟空從花果山裂石出生始, 歷經學道、 大鬧三界、 鎮壓于五行山下、 保唐僧西天取經, 經受九九八十一難, 最后成就“斗戰勝佛”的求道過程和“收放心”經歷, 完整地演繹了王陽明心學的“正念頭”、 “正不正以歸于正”、 “去其心之不正, 以全其本之正”[1]17的心路歷程; 另一方面也反映了明代心學思潮對評注者的影響, 體現著一定的時代精神。綜合當時的社會思潮和作者與評注者的思想意識, 這兩條批語較貼切地揭示出《西游記》作者的創作意圖和文本的客觀意義, 對我們認識《西游記》的主旨有一定的指導意義。在李評本中, 不僅將這兩條批語照搬抄錄, 而且復加注旁批云: “一部《西游記》, 此是宗旨。”清代陳士斌《西游真詮》也直稱心是“明大道之根源”, 系作品“全部之統要”, 足見其對后來《西游記》評點產生的巨大影響。

縱觀世德堂本中的陳《序》和夾批作為對《西游記》的最早的評點, 為后人認識《西游記》提供了很多珍貴的第一手資料, 并提供了進一步研究的線索。其所滲透的“心學”, 也為明代后期的批評奠定了基礎。

三、 “心學”批評的高峰——李評本

明代《西游記》的刊本在世德堂本后便出現了它的兩個翻刻本《新鐫全像西游記傳》(楊閔齋本, 一作《鼎鍥京本全像西游記》)和《唐三藏西游記》(唐僧本), 從時間上看, 唐僧本未署刊刻時間, 楊閔齋本則改世德堂本陳元之《序》所題“壬辰夏端四日”為“癸卯夏”, 據孫楷第的《日本東京所見小說書目》推定壬辰為萬歷二十年(1592), 癸卯為萬歷三十一年(1603), 所以從時間跨度上看, 這兩個刊本與世德堂本相距至少有十年以上的跨度。其中或刪削, 或修補, 在版本線索上有所演進, 但作為小說評點, 其發展卻基本停滯。然而出現于晚明的《李卓吾先生批評西游記》(李評本)則打破這一僵化局面, 使《西游記》評點有所突進、 并漸趨成熟。

關于李評本的評點者, 是需要我們首先去辯證和明確的一問題。李評本標明評點者為明代思想家、 文學家李贄, 但已有多項資料顯示系葉晝借托李贄之名。明人錢希言《戲瑕·贗籍》: “比來盛行溫陵李贄書, 則有梁溪人葉陽開名晝者, 刻畫摹仿, 次第勒成, 托于溫陵之名以行。……于是有李宏父批點《水滸傳》、 《三國志》、 《西游記》……并出葉手, 何關于李。”又, 盛于斯《休庵影語·西游記誤》也說: “近日《續藏書》, 貌李卓吾名, 更是可笑。若卓老止于如此, 亦不成其為卓吾也。又若《四書眼》、 《四書評》, 批點《西游記》、 《水滸》等書, 皆稱李卓吾, 其實葉文通筆也。”葉晝(字陽開, 又字文通, 江蘇無錫人, 生卒年不詳, 天啟年間在世)之所以托名李贄自重, 皆源于李贄在晚明思想界及文壇的巨大影響。周亮工在順治十六年(1659)所作《因樹屋書影》, 對其記載頗為全面, 其中說: “葉文通, 名晝, 無錫人。多讀書, 有才情, 留心二氏學, 故為詭異之行。跡其生平, 多似何心隱。或自稱錦翁, 或自稱葉五葉, 或稱葉不葉, 最后名粱無知, 謂粱溪無人知之也。當溫陵《焚》、 《藏》書盛行時, 坊間種種借溫陵之名以行者, 如四書第一評、 第二評, 《水滸傳》、 《琵琶》、 《拜月》諸評, 皆出文通手……”。對于李卓吾文章和李評文獻的盛行情況, 陳繼儒也曾在《國朝名公詩選·李贄》中說“坊間諸家文集, 多假卓吾先生選集之名, 下至傳奇小說, 無不稱為卓吾批閱也。”由以上可見, 李評本的《西游記》系葉晝借托李贄之名, 但其闡發心學大旨卻與李贄思想有著密切的關系。

葉晝其人思想與李贄的思想有著密切的聯系, 并且深受其影響。葉晝家故貧, 素嗜酒, 多讀書, 有才情。這在錢希言的《戲瑕·贗籍》中有記載: “晝, 落魄不羈人也。家故貧、 素嗜酒, 時從人貸飲, 醒即著書, 輒為人持金鬻去, 不責其值。即所著《樗齋漫錄》者也。近又輯《黑旋風集》行于世, 以諷刺進賢。斯真滑稽之雄也。”萬歷二十二年(1594)曾就學于東林黨, 領袖顧憲成, 后游粱, 組織海金社, 落魄潦倒以死。葉晝在思想上深受當時左派王學的泰州學派影響, 現在并無材料說明葉晝與泰州學派或其他王學派別發生過師承關系。但在思想界占統治地位的王學必然不同程度地影響整個社會, 特別在王學最盛的江浙地區。在人生態度上, 左派王學的泰州學派提出了富于離經叛道精神、 富于個性解放色彩的主張。王艮說: “百姓日用條理處, 即是圣人之條理處。”李贄說: “穿衣吃飯, 即是人倫物理”, “酒色財氣, 不礙菩提路”。因而有滿街皆是圣人之說法。追求普通人與圣人的先天平等, 肯定日常生活, 反對禁欲主義, 并吸收佛家禪宗學說, 表現出一定程度地排毀儒家禮教的傾向。葉晝作為潦倒落拓、 性情豪放不羈的城市下層文人, 為了衣食須與各類書商、 小販、 市民打交道, 親身體會了“穿衣吃飯, 即是人倫物理”, “酒色財氣, 不礙菩提路。”思想上很容易與泰州學派想契合, 周亮工說他與泰州學派代表人物何心隱相似, “跡其生平多似何心隱”[5]8他對李贄思想、 文風, 甚至語言習慣、 稱謂習慣細細揣摩, 然后刻畫模仿, 冒名頂替, 思想上當有相當的契合。李贄認為天下之至文皆出于“童心”, 評價文學當以“真”為準繩, 而不能以時勢的先后或體格的不同為依據。葉晝承襲了這一觀點, 并以此對《西游記》進行了系統、 完整的闡述、 引申。

葉晝評點的《西游記》卷首有幔亭過客的《題辭》, 《題辭》后有五條“凡例”, 曰“批著眼處, 批猴處, 批趣處, 總評處, 碎評處”。前三條是就批評內容方面, 后兩條則從形式方面, 基本上概括了葉晝評點的情況。總批在每回之后, 較系統地評論作品的內容, 而旁批和眉批則對某一段情節或某句話發表意見, 三言兩語甚至只有一兩個字, 比較瑣碎, 但涉及的內容卻是相當廣泛的。

葉晝在第一回中開宗明義談到了《西游記》的宗旨。于全書引首詩最后兩句“欲知造化會元功, 須看《西游釋厄傳》”處首度落筆并加旁批: “‘釋厄’二字著眼, 不能釋厄, 不如不讀《西游》。”在此回的“靈臺方寸山, 山中有座斜月三星洞”一語后照錄世本評語, 又再加旁批: “一部《西游記》, 此是宗旨。”在回末總評中, 將“心”與“釋厄”結合起來闡發: “篇中云‘釋厄傳’, 見此書, 讀之可釋厄也。若讀了《西游》, 厄仍不能釋, 卻不辜負了《西游記》么?何以言釋厄?只是能解脫便是。又曰‘高登王位, 將石字兒隱了’, 蓋‘猴’言心之動也, ‘石’言心之剛也。”可見所謂“釋厄”即指追求心靈“解脫”, 由“心之動”而進入“心之剛”的境界。釋厄, 即是修心養性之道, 至此已將《西游記》大旨“一一拈出, 庶幾不埋沒了作者之意。”若不作此解便是“不知作者宗旨, 定作戲論。”后面“又曰: ‘子者, 兒男也; 系者, 嬰細也。正合嬰兒之本論’即是《莊子》‘為嬰兒’, 《孟子》‘不失赤子之心’之意。”最后, 將《西游記》的主旨歸為“道即心”, 求道即為解脫此心的觀點, 正是明末“心學”思潮的反映。所謂“赤子之心”, 正與李贄的“童心說”相一致。另據周亮工《因樹屋書影》卷一載, 葉晝“多讀書, 有才情, 留心二氏學, 故為詭異之行, ”他本人對于“心學”的觀點是有認同的, 這就形成了他對《西游記》主旨的概括。這一“心學”思想由第一回提出, 并在后文多有印證, 并且逐步強化。如第十三回唐僧出長安時與諸僧贈言惜別: “心生, 種種魔生; 心滅, 種種魔滅。”葉晝再次在此加夾批曰: “宗旨”, 并于回后總批中斷言: “一部《西游記》, 只是如此, 別無些子剩卻矣。”又比如在第十四回, 孫悟空被唐僧從五行山上解救出來不久, 就打殺了名叫“眼見喜、 耳聽怒、 鼻嗅愛、 舌嘗思、 意見欲、 身本憂”的六個毛賊, 明明白白講的就是佛家以“一心”制“六賊”(眼、 耳、 鼻、 舌、 身、 意)的道理, 葉晝總批曰: “請問今世人還是打死六賊的, 還是六賊打死的?”之后又批曰: “‘心猿歸正, 六賊無蹤’, 八個字已分別說出。”“著眼, 著眼, 方不枉讀了《西游記》。”“人當著眼, 不然何異癡人說夢。”在第十九回“云棧洞悟空收八戒, 浮屠山玄奘受心經”中葉晝總批曰: “游戲之中, 暗傳密諦。學者著意《心經》, 方不枉讀《西游》一記, 辜負了作者婆心。”在葉晝的《西游記》評點中以“心學”貫穿《西游記》的始終, 不遺余力。

在李評本的卷首還有署名“幔亭過客”的《西游記題辭》, 并且下印有“字令昭”、 “白賓”的兩墨章。據孫楷第考證: “幔亭”、 “令昭”、 “白賓”皆袁于令字, 故推定“則序作者乃于令也。”[6]77袁于令(1592-1674)名晉, 一名韞玉, 字令昭, 亦字于令, 有鳧公、 幔亭歌者、 幔亭過客、 吉衣道人、 吉衣主人、 劍嘯閣主人等號, 江蘇吳縣人, 著有小說《隋史遺文》以及雜劇、 傳奇多種, 如傳奇《西樓記》等。他所撰寫的《西游記題辭》主要從“幻”與“真”的關系方面探討了《西游記》的神魔色彩。他指出: “文不幻不文, 幻不極不幻。是知天下極幻之事乃極真之事, 極幻之理乃極真之理。故言真不如言幻, 言佛不如言魔。……此《西游》之所以作也。”將“幻”作為小說的特點在他的《隋史遺文序》中就曾提出過: “遺史以搜逸, 搜逸者何?傳奇也。……傳奇者貴幻: 忽焉怒發, 忽焉嘻笑, 英雄本色, 如陽羨書生, 恍惚不可方物。”以“幻”作為《西游記》此類神魔小說的主要特點, 以神話的曲折的方式來反映生活, 表達“極真之理”顯示了袁于令對于神魔小說的認識和觀點。這一點在葉晝的評點中也有所贊同, 比如“趣甚, 妙甚!何物文人, 思筆變幻乃爾!”(第七回夾批); “唐僧化虎, 白龍變馬, 都是文心極美極妙, 文筆極奇幻處。”(第三十回總批); “說到裝天處, 令人絕倒, 何物文人, 奇幻至此!大抵文人之筆, 無所不至, 然到裝天葫蘆亦觀止矣。”(第三十三回總批); “以幻為真, 奇絕, 奇絕!”(第七十一回夾批); “天下文章, 幻至此極矣。”(第七十五回夾批)。通過袁于令的《題辭》更深入地揭示出《西游記》作為神魔小說的審美特質。

李評本的《西游記》標志著《西游記》的評點趨向成熟, 并且也代表著明代心學影響下的《西游記》評點的高峰。葉晝用“心學”的理論來詮釋《西游記》, 其中不乏對《西游記》思想和藝術的真知灼見, 確立了李評本在整個《西游記》研究史上的地位。黃霖編著的《中國小說研究史》稱其為“明人研究《西游記》的最佳總結”[7]114。并且李評本的成熟也開啟了以后尤其是清代對《西游記》全面、 系統的評點。

此外, 明代運用“心學”對《西游記》進行解讀的批評還有比陳元之稍晚的謝肇淛在《五雜俎》中指出: “《西游記》曼衍虛誕, 而其縱橫變化, 以猿為心之神, 以豬為意之馳, 其始之放縱, 上天下地, 莫能禁制, 而歸于緊箍一咒, 能使心猿馴伏, 至死靡他, 蓋亦求放心之喻, 非浪作也。”[8]446明確地以“放心說”來概括《西游記》的主旨。明代對于《西游記》的批評還有盛于斯的“蓋《西游記》, 作者極有深意。每立一題, 必有所指, 即中間斜諢語, 亦皆關合性命真宗, 決不作尋常影響。”[9]678吳從先在《小窗自記·雜著》中說“《西游記》一部定性書, 《水滸傳》, 一部定情書, 勘透方有分曉。”[10]217都是從“心學”角度對《西游記》進行闡釋的。這其中以謝肇淛的“放心說”影響最為深遠。所謂“收放心”, 來源于孟子修心養性的人格思想, 孟子認為“仁義禮智信根于心”, 云: “惻隱之心, 仁之端也; 羞惡之心, 義之端也; 辭讓之心, 禮之端也; 是非之心, 智之端也, 人有是四端也, 猶其有四體也。”[11]63孟子云: “仁, 人心也; 義, 人路也。舍其路而弗由, 放其心而不知求, 哀哉!人有雞犬放, 則知求之; 有放心, 而不知求。學問之道無他, 求其放心而已矣。”[12]217認為“學問之道”的目的在于“求放心”。相對于“求放心”之喻, 孟子還有一個更為具體形象的比喻: “憂指忘心者誡。”《孟子·告子上》: “今有無名之指, 屈而不信者, 非疾痛害事也。如有能信之者, 則不遠秦楚之路, 為指之不若人也。指不若人, 則知惡之; 心不若人, 則不知惡。此之謂不知類。”[12]218其大旨也在修心, 孟子是極為重視人格修養, 提倡內修外治, “充實之謂美”, “我善養吾浩然之氣”。謝肇淛把《西游記》與“求放心”的學說聯系起來, 一方面受到當時王陽明“心學”思潮的影響, “心學”強調修心養性, 注重對內心的探索, 強調“心外無物”, “致良知”, “事心上做工夫”, 其與孟子所提倡的性善說, 認為人皆有“惻隱之心”、 “善惡之心”、 “辭讓之心”和“是非之心”, 有一定的一致性和延續性。另一方面, 也密切地關注了《西游記》的創作實際, 《西游記》思想繁雜, “所指”豐富, 然通過唐僧師徒經過千山萬水、 妖魔鬼怪的考驗最終取得真經, 展現其修身養性的心路歷程, 也必定是其中之意。所以“求放心”之喻既有深厚的哲學思想淵源, 又有作品的內容支撐, 絕非無中生有的主觀臆斷, 具有很大的影響力和說服力。五四時期, 胡適、 魯迅對《西游記》力掃舊說, 但對此論卻持有一定的認同態度, 如魯迅《中國小說史略》中“假欲勉求大旨, 則謝肇淛(《五雜俎》十五)之‘《西游記》曼衍虛誕, 而其縱橫變化, 以猿為心之神……蓋亦求放心之喻, 非浪作也。’數語, 已足盡之。”[13]103

以上, 便是有明一代在“心學”思潮的影響下, 對于《西游記》的主旨問題所作出的探討, 以“心學”闡釋《西游記》雖然在現代學者看來并不盡能概括其意, 但從《西游記》成書的實際來看, 此種認識至少是從百回本《西游記》的文本和創作實際出發, 是明代文人較為深入地貼近《西游記》的文本世界而作出的闡釋, 并沒有像清人那樣曲解附會。同時又符合時代思潮, 具有某些哲學意味, 從歷史的角度看, 不僅對清代的《西游記》評論起到了開啟與啟迪的作用, 直到今天, 仍有其存在和研究的價值。

參考文獻:

[1] [明]王陽明. 傳習錄 [M]. 張懷承注譯. 長沙: 岳麓書社, 2004.

[2] 張岱. 陶庵夢憶: 卷七 [M]. 北京: 中華書局, 1982.

[3] 謝肇淛. 五雜俎: 卷四 [M]. 北京: 中華書局, 1959.

[4] 張立文. 朱熹“心統性情”論的現代價值 [J]. 中國文化研究, 2001(2).

[5] 周亮工. 因樹屋書影: 卷一 [M]. 上海: 上海古籍出版社, 1981.

[6] 孫楷第. 日本東京所見小說書目 [M]. 北京: 人民文學出版社, 1958.

[7] 黃霖等. 中國小說研究史 [M]. 杭州: 浙江古籍出版社, 2002.

[8] 謝肇淛. 五雜俎: 卷十五 [M]. 北京: 中華書局, 1959.

[9] 盛于斯. 休庵影語. 西游記誤 [M]//. 劉蔭柏. 西游記研究資料. 上海: 上海古籍出版社, 1990.

[10] 程不識. 歷代小品清言 [M]. 武漢: 崇文書局, 2004.

[11] 孟子. 公孫丑上 [M]. 太原: 書海出版社, 2001.

[12] 孟子. 告子上 [M]. 太原: 書海出版社, 2001.

[13] 魯迅. 中國小說史略 [M]. 武漢: 長江文藝出版社, 2008.