經濟低碳化對中長期就業的影響及對策研究

譚永生

(國家發展和改革委員會社會發展研究所,北京100038)

經濟低碳化對中長期就業的影響及對策研究

譚永生

(國家發展和改革委員會社會發展研究所,北京100038)

發展低碳經濟是應對全球氣候變化的必然戰略選擇。當前,我國面臨著發展經濟、擴大就業和減緩溫室氣體排放的多重目標壓力。經濟低碳化既有導致部分行業萎縮就業減少的負效應,又有催生新行業帶來就業增加的正效應。通過計量經濟低碳化對三次產業就業的影響,中長期經濟低碳化對我國就業的整體影響是正向和積極的。考慮到發展的階段性,我國經濟低碳化只能是實施相對低碳化的經濟,但長期發展戰略要樹立低碳經濟的發展理念,加快實現戰略部署,實現向低碳發展和低碳就業的轉型。經濟低碳化擴大就業需要實施積極的低碳發展就業促進政策,在制定經濟低碳化發展戰略時統籌考慮擴大就業;在結構調整中要兼顧側重并舉努力擴大就業容量;在創新激勵機制培育新興行業帶動綠色就業等方面予以政策支持。

經濟低碳化;就業;對策建議

我國正處于工業化和城市化加速發展的階段,能源消費和溫室氣體排放增長速度較快,作為全球碳排放量最大的國家之一,正面臨著越來越大的減排壓力。就業是民生之本,也是安國之策和諧之源。作為宏觀調控的主要目標,擴大就業一直是政府最為關心并重點解決的經濟社會問題。在經濟低碳化背景下,如何保持經濟增長和就業擴大就成為需要認真考慮和研究的問題。為此,本文以應對低碳經濟為背景,從宏觀角度對經濟低碳化對我國中長期就業的影響進行探討。

1 經濟低碳化對就業影響的效應及其作用機理

低碳經濟簡單地講就是低碳發展、低碳產業、低碳技術、低碳生活等一系列經濟形態的總稱[1]。發展低碳經濟既有導致部分行業萎縮就業減少的負效應,又有催生新行業帶來就業增加的正效應。當然,在不同時期、不同發展階段兩種效應的影響是不同的,最終對就業的影響取決于這兩種效應的對比。

1.1 經濟低碳化對就業影響的負效應

經濟低碳化對就業影響的負效應主要體現在部分行業受能源效率改善和落后產能調整的影響會減少就業。具體來講,一方面由于技術進步帶來的生產效率提高,將“摧毀”一部分技術水平落后行業的勞動崗位,導致就業需求減少。另一方面,工業作為主要的能源消耗和排放部門,經濟低碳化必然要限制鋼鐵、火電、水泥、重化工等行業內一些落后生產力的發展,隨著高耗能、高污染企業的逐步關停并轉會帶來相應就業崗位的縮減,也會造成一些低技術含量勞動者的結構性失業。

1.2 經濟低碳化對就業影響的正效應

1.2.1 橫向拉長產業鏈增加就業

經濟低碳化可以拉長產業鏈,伴隨著產業鏈的拉長會催生新的行業,增加就業崗位,緩解就業總量壓力[2]。產業鏈的拉長一方面表現為服務業向第一產業和第二產業的延伸和滲透。如,第三產業中相關的服務業加速向第二產業的生產前期研究、生產中期設計和生產后期的信息反饋過程展開全方位滲透,生產性服務業的發展就意味著就業機會和崗位的增加;另一方面產業鏈的拉長還表現為工業、農業、服務業內部相關聯的產業通過融合提高競爭力,適應市場新需求新興產業會產生并興起,而新興產業的興起不僅會提高就業數量,更重要的是會提升就業質量。

1.2.2 縱向拉伸產業各環節增加就業

經濟低碳化可以縱向拉伸產業各環節增加就業,通過向企業的上游產品和下游產品擴張,采用縱向一體化戰略形成規模經濟,而部門的增設和新業務的開展都需要大量的勞動力。如,上游可以吸納大量相關專業的高校畢業生進行技術研發、管理策劃和咨詢服務等擴大就業,下游可以吸收具有相關經驗的城鎮失業人員以及農村轉移就業人員從事保養、維修拆卸和回收再利用等服務實現就業。

1.2.3 勞動力市場的結構性調整催生就業

低碳經濟具有明顯的經濟、就業、減排三重效益[3]。發展低碳經濟將引發勞動力市場的結構性調整,導致勞動力在城鄉和地區之間重新分配并催生新的就業崗位,這對提升就業質量,緩解就業總量壓力有著不可低估的作用。如,通過積極發展植樹造林及碳匯林業引導農民就地就近轉移就業,可以有效緩解農村剩余勞動力的就業問題。通過產業轉移及排放權交易不僅可以促進發達地區的產業升級和催生“綠色”就業,還可以促進中西部地區承接產業轉移發展經濟和擴大就業。

2 經濟低碳化對我國就業影響的定量研究

在我國目前的發展階段下,經濟低碳化只能是實施相對低碳化的經濟,也就是說,一方面要全力提高能源利用效率,實施節能減排;另一方面要通過對以森林為主體的生態保護和建設,發揮森林生態系統固碳的特殊作用,來抵消溫室氣體的排放。遵循上述思路,下面分別計量經濟低碳化對三次產業就業的影響。

2.1 第一產業低碳化對我國就業的影響

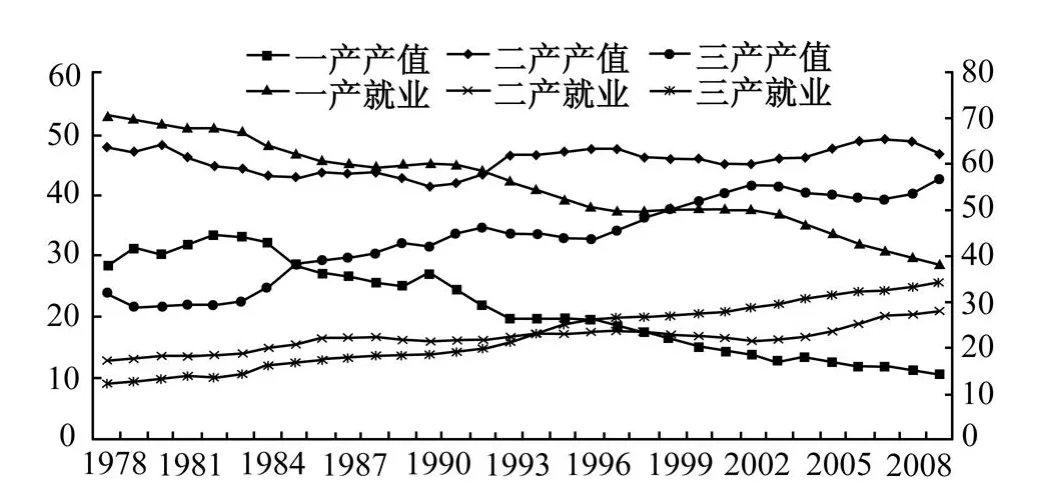

從第一產業看,隨著我國城鎮化進程和產業結構升級的不斷加速,農村剩余勞動力轉移就業不可逆轉,第一產業吸納就業的總量仍會逐年下降,農業排斥勞動力的趨勢在中長期不會改變(見圖1)。但經濟低碳化背景下,由于碳匯的作用,通過大力開展植樹造林,積極發展生態旅游業等林副產業可以帶來一部分新增就業崗位。

圖1 1978-2009我國三次產業的產值結構和就業結構(單位:%)Fig.1 China’s industry and employment structure from 1978 to 2009(%)

圖2 1978-2009我國不同行業的能源消費總量(單位:萬噸標準煤)Fig.2 China’s consumption of energy and its compositions from 1978 to 2009(104 tonsof SCE)

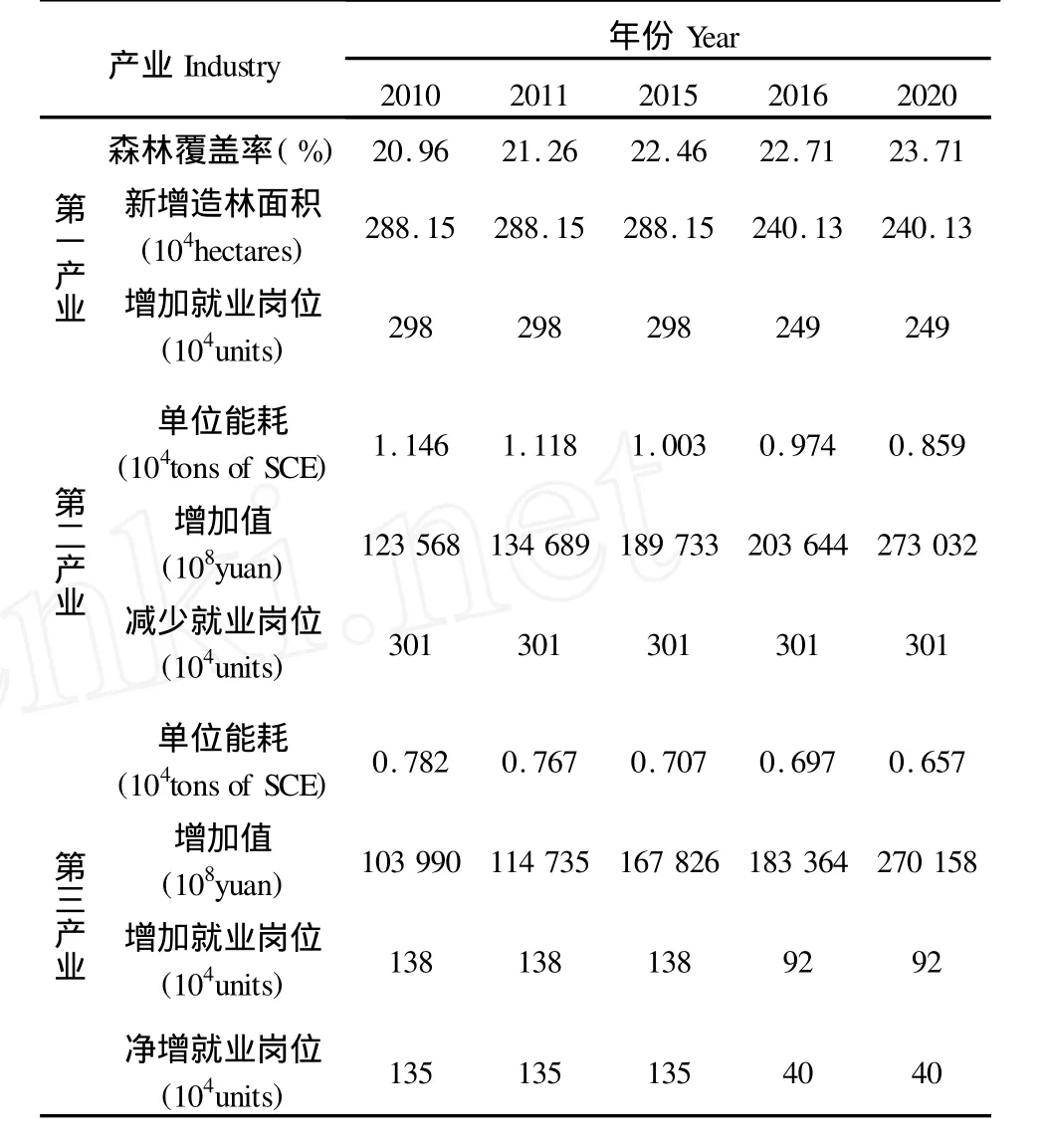

根據《林業發展“十一五”和中長期規劃》,2010年和2020年我國森林覆蓋率的目標是分別達到20%和23%以上。2008年底我國森林覆蓋率為20.36%,假設“十二五”時期我國森林覆蓋率每年增加0.3%,“十三五”時期每年增加0.25%,據此可以推算出每年新增造林面積。根據每公頃用工量103.5工日和100工日/人的造林經驗數據[1],計算出中長期我國造林可以帶動的新增就業崗位(計算結果見表1)。

2.2 第二產業低碳化對我國就業的影響

工業作為主要的能源消耗和排放部門(見圖2),隨著國家產業調整政策的深化,實施第二產業的節能減排目標主要體現為兩方面:一是通過技術進步降低單位能耗水平;二是關停并轉淘汰落后產能降低總排放[4]。

經濟低碳化對第二產業就業的影響也就體現在上述兩方面作用帶來的就業崗位縮減(暫不考慮催生新興行業帶來的就業增加)。由于目前我國工業行業的平均用能效率與國外先進水平相比仍有不小差距,中長期還擁有能源利用效率提升的大量空間[5],假設第二產業仍維持目前的技術進步提升速度不變,根據1990-2009年歷史數據,通過建立回歸方程可以得出第二產業的就業能源消耗彈性系數為0.334,表明第二產業能源消耗總量每增長1個百分點,可以帶來第二產業就業總量增長0.334個百分點(詳細計量過程略,下同)。以此彈性系數,由預測的中長期我國第二產業能源消耗變動情況可以測算出低碳發展對第二產業就業的影響[6]。

根據我國中長期減排目標,2020年單位 GDP二氧化碳排放要比2005年下降40%-45%,由此可計算出第二產業單位能耗水平的減排目標,再根據對中長期我國GDP總量以及產業結構的測算數據,可得出如果仍按照目前的節能減排水平,2020年我國第二產業的能耗總量將比2005年增長1.932倍,由就業能源消耗彈性系數可計算出將帶來就業增長0.65倍。如果達到中長期減排目標,到2020年我國第二產業的能耗總量將比2005年增長1.198倍,相應地帶來就業增長0.4倍。2005年我國第二產業就業18 084萬人,則可計算出到2020年完成中長期減排目標會使總就業崗位相對減少4 521萬個,平均每年減少301萬個,計算結果見表1。

當然,從第二產業內部結構看,資本密集程度相對較高的工業吸納就業肯定是會逐年減少(但其內部的就業結構變動可能會存在此消彼長);而勞動密集程度相對較高的建筑業就業份額則會由于城鎮化的加速推進呈現出穩定增加的趨勢,并成為第二產業勞動力需求的增長點。但如果從整個第二產業來看中長期內由于經濟低碳化(不考慮新興行業)影響其吸納就業總體是負增長的。

2.3 第三產業低碳化對我國就業的影響

經濟低碳化對第三產業就業的影響主要體現在技術進步上。根據近年來第三產業單位能耗的降低速度,假設“十二五”時期我國第三產業能源強度每年降低0.015,“十三五”時期每年降低0.01。同樣根據對中長期我國 GDP總量以及產業結構的測算數據,可以計算出第三產業的能耗總量。通過對1990-2008年歷史數據建立回歸方程可以得出第三產業就業增長與其能源強度降速之間的彈性系數為-0.389,表明第三產業能源強度降速每加速1個百分點,可以帶來第三產業就業增長0.389個百分點。2005年我國第三產業就業23 771萬人,可以計算出“十二五”時期第三產業低碳化將帶來就業崗位每年增加138萬個,“十三五”時期可以帶動就業崗位每年增加92萬個(計算結果見表1)。

當然,從第三產業內部看,第三產業對勞動力需求拉動能力最強的是批發零售貿易住宿餐飲業以及其他社會服務業等傳統行業,這些行業的技術含量相對較低,屬典型的低碳化勞動密集型產業,具有較高的就業吸納能力,是經濟低碳化創造就業機會的主要行業。

從三次產業來看,“十二五”時期經濟低碳化可以每年帶來新增就業崗位135萬個,“十三五”時期可以每年帶來新增就業崗位40萬個。由于無法計量經濟低碳化催生的新興行業帶來的就業崗位增加,因此,我們的計量肯定低估了經濟低碳化對就業的增量效應,但通過上述簡單分析,至少可以表明,從整體上看,中長期經濟低碳化對我國就業的影響是正向和積極的。

2.4 低碳經濟促進就業的國際比較

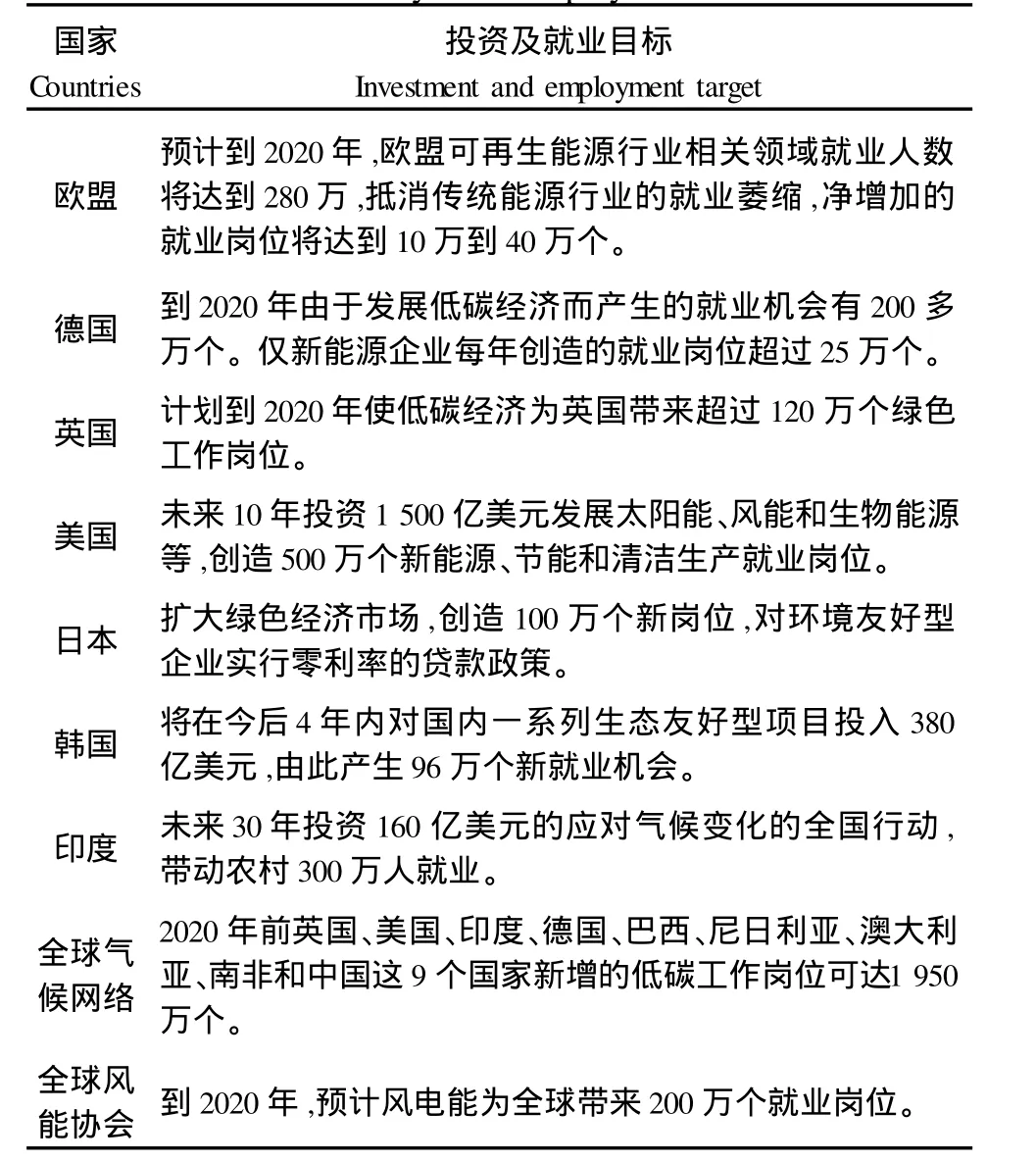

從國際上看,伴隨著向高能效、低排放的低碳經濟轉型,西方發達國家將低碳經濟和低碳投資看成是經濟復蘇和降低失業率的“救星”,紛紛推出綠色投資計劃,推動低碳經濟發展并確定了就業促進的目標(表2)。

3 經濟低碳化擴大就業的對策建議

我國面臨著發展經濟、擴大就業和減緩溫室氣體排放的多重目標壓力,應對氣候變化的形勢嚴峻,任務繁重。但發展低碳經濟是應對全球氣候變化的必然戰略選擇,中國的長期發展戰略要樹立低碳經濟的發展理念,加快實現戰略部署,在政策上予以支持和保障,實現向低碳發展和低碳就業的轉型[7]。

表1 2010-2020年我國經濟低碳化對就業的影響(以2000年價格計算)Tab.1 The impactof low2carbon economy to China’s employment from 1978 to 2020(calculated at 2000 prices)

表2 低碳經濟促進就業的國際比較Tab.2 A international comparison of low2carbon economy to its employment

3.1 制定經濟低碳化發展戰略,統籌考慮擴大就業

3.1.1 在發展和低碳中尋求最佳結合點

保持國民經濟平穩較快增長,以經濟增長帶動就業增加是我國擴大就業的重要舉措之一。發展低碳經濟必須結合我國國情,分步實施,有序推進,重點在低碳目的在發展,要“低碳”和“發展”兩不誤,要通過轉變經濟發展方式和消費方式來減少能源需求和排放,而不是以降低生活質量和經濟增長為代價實現低碳目的。要把握好發展過程中的“度”,不脫離國情在經濟活動中逐步推進去碳化,在保證經濟繼續平穩快速增長和避免大量結構性失業的前提下,走“中碳經濟”再到“低碳經濟”的發展戰略。短期內,做好節能減排,盡可能減少碳排放;中期力爭實現保持溫室氣體排放的增長速度小于經濟增長速度;長期則是在保持經濟增長的同時實現絕對排放量的減少。

3.1.2 實施積極的低碳發展就業促進政策

政府應實施積極的低碳發展就業促進政策,在制定和實施低碳經濟發展的產業政策、公共投資規劃和大中型投資項目時,應把創造就業崗位和擴大就業機會作為重要內容統籌考慮,選擇最具創造就業潛力的低碳經濟發展、結構調整與投資戰略。在選擇低碳技術發展路徑時,應適應和符合我國現實國情的要素稟賦結構,兼顧勞動密集型、資本密集型及技術密集型產業的發展。在財政稅收方面,應實施必要的引導資金、財政補貼、轉移支付和稅收優惠等政策對低碳發展予以支持,并逐步將鼓勵低碳發展納入政府公共預算支持范圍,建立起穩定的資金支持渠道,以調動地方政府、企業發展低碳經濟的積極性,從而推動低碳經濟的發展并帶動就業的擴大。

3.2 結構調整中兼顧和側重并舉,努力擴大就業容量

3.2.1 產業結構調整要有所兼顧協同發展,避免大規模的結構性失業

從國際經驗看,產業結構的調整對發展低碳經濟意義重大。同等規模或總量的經濟,處于同樣的技術水平,如果產業結構不同則碳排放相去甚遠,因此,低碳發展必須調整產業結構。但產業結構是與一定的經濟社會發展階段相適應的,調整產業結構會受到諸多因素的制約。目前,工業作為我國國民經濟的支柱行業,擔負著為經濟社會發展提供物質基礎的任務,調整結構絕不意味著要過分抑制其發展。此外,低碳行業與高碳行業的劃分也是相對的,低碳部門離不開某些高碳行業的發展,向低碳轉型也要考慮產業的協同發展。因此,我國發展低碳經濟應該將著力點放在產業經濟的低碳化上,要通過高碳產業的低碳化來實現低碳發展。也就是說,我國的低碳經濟不僅包含新興產業的培育和發展,也包含對傳統產業的改造和提升,以達到產業協同發展,避免和減緩造成部分行業的大規模結構性失業。

3.2.2 產業結構調整要有所側重,注重發展勞動密集型服務業

為了順利實現向低碳經濟轉型,也要加快產業結構調整步伐。與能源、資本相對密集的第二產業相比,勞動密集型的第一產業和第三產業總體上表現為低碳排放、高附加值的特點。針對中國農業人口多、資源匱乏的基本國情,要積極發展第一產業和第三產業,這不但可以吸納更多的城鄉就業人口,增加收入和刺激消費,優化產業結構推動經濟增長,而且還可以減少單位產出的碳排放水平,從而實現就業擴大和低碳化發展的雙重目標。對于第一產業,要注重發展林業及農副產業,大力植樹造林重視培育林地,發展碳匯林業、生態林業、花卉種植和旅游林業等產業促進就業增長。對于第三產業,一方面要大力發展就業容量較大,與經濟發展及居民生活密切相關的倉儲、商貿餐飲、教育、醫療衛生、社區服務、家政服務等勞動密集型行業;另一方面也要注重發展與發達國家差距較大的可再生能源及智能建筑等科技研發、金融創新、信息咨詢、生態旅游、環保管理等新興第三產業,使第三產業的內部結構也逐步得到優化升級并帶動就業。

3.2.3 區域結構上,加快產業轉移培育就業增長點

對于已完成城市化和工業化進程的東部發達地區,要加速其產業結構升級,大力發展第三產業,培育新的經濟增長點,帶動經濟與就業向低碳發展和低碳就業轉型。對于中西部欠發達地區,要研究建立“排放權賬戶”為其留出發展的空間,同時加大對中西部地區產業轉移政策的扶持力度及其產業承接能力建設,拓寬企業融資渠道,完善中西部地區礦產資源開發的資源補償機制,加大國家對中西部基礎設施建設的投資力度,鼓勵勞動密集型、物流成本低、產品時效性弱的產業向這些地區轉移,培育中西部就業增長點,努力創造就業崗位,千方百計擴大就業總量。

3.3 創新激勵機制,培育新興行業帶動綠色就業

3.3.1 鼓勵技術創新,扶持呵護創新行業及其產品

發展低碳經濟,促進就業的突破口在于技術創新。我國經濟由“高碳”向“低碳”轉變的最大制約是整體科技水平落后,技術研發能力有限。能否利用后發優勢在工業化進程中實現低碳經濟發展,很大程度上取決于我國的自主創新及技術的國際引進、消化與二次創新能力。為此,政府要大力支持低碳技術創新,加大對節能減排和新能源技術領域科技創新的支持,瞄準低碳經濟領域的相關技術,加強科技儲備,并對創新行業及其產品實施呵護政策扶持其加速產業化。如,在政策扶持方面要積極推動低碳認證制度的制定和實施,建立健全低碳標志標準,向企業宣傳低碳標志的意義,鼓勵企業進行認證。同時實施促進低碳技術創新的采購政策,扶持和促進新技術、新產品的發展,通過推廣和應用新型低碳經濟技術及產品,引領我國向新型低碳經濟發展,以實現整個國民經濟的低碳化。3.3.2 創新低碳發展模式,帶動綠色就業

世界上很多國家已經看到了綠色產業蘊藏的巨大就業潛力,紛紛采取措施創新低碳發展模式,開發綠色項目,刺激綠色消費,帶動綠色就業。有研究表明,向清潔和高效的城市公共交通轉型,具有明顯的就業放大效應,每創造一個直接的工作崗位,其就業的乘數效應為2.5-4.1[8]。我們應該借鑒國際經驗創新低碳發展模式,開展推廣低碳社區、低碳園區、低碳建筑、低碳城市建設等低碳發展模式,不僅可以擴大內需和就業,而且還可優化產業結構和節能減排,促進就業和低碳發展雙重目標的實現。

References)

[1]王偉光,等.應對氣候變化報告(2009)——通向哥本哈根[M].北京:社會科學文獻出版社,2009:263-289.[Wang Weiguang,et al.Annul Report On Climate Change Actions(2009)[M].Beijing:Social Sciences Academic Press,2009:263-289.]

[2]劉蘭翠,等.溫室氣體減排政策問題研究綜述[J].管理評論,2005,17(10):46-54.[Liu Lancui,et al.Greenhouse Gases Emissions Reduction Policy Issues:A Survey[J].Management Review,2005,17(10):46-54.]

[3]王燦,傅平,陳吉寧.清潔發展機制對溫室氣體減排的貢獻[J].清華大學學報:自然科學版,2008,48(3):357-361.[Wang Can,Fu Ping,Chen Jining.Contribution of Clean Development Mechanism to the Mitigation of Greenhouse Gas Emissions[J].Journal of Tsinghua University:Science and technology,2008,48(3):357-361.]

[4]陳詩一.節能減排與中國工業的雙贏發展:2009-2049[J].經濟研究,2010,45(3):129-143.[Chen Shiyi.Energy2save and Emission2 Abate Activity with its Impact on Industrical Win2win Development[J].Economic Research Journal,2010,45(3):129-143.]

[5]王鋒,等.中國經濟發展中碳排放增長的驅動因素研究[J].經濟研究,2010,45(2):123-136.[Wang Feng,et al.Driving Factors for Growth of Carbon Dioxide Emissions During Economic Development in China[J].Economic Research Journal,2010,45(2):123-136.]

[6]蔣洪強,牛坤玉,曹東.污染減排影響經濟發展的投入產出模型及實證分析[J].中國環境科學,2009,(12):1327-1332.[Jiang Hongqiang,Niu Kunyu,Cao Dong.Impactof Pollution Emission Reduction Measureson Input2output Model of Economic Development and Empirical analysis[J].China Environmental Science,2009,(12):1327-1332.]

[7]張坤民.低碳世界中的中國:地位,挑戰與戰略[J].中國人口·資源與環境,2008,18(3):1-7.[Zhang Kunmin.China’s Role Challenges and Strategy for the Low Carbon World[J].China Population,Recourse and Environment,2008,18(3):1-7.]

[8]莊貴陽.中國經濟低碳發展的途徑與潛力分析[J].太平洋學報,2005,(11):79-87.[Zhuang Guiyang.Analysis of Development Path and Potentiality of China Low2carbon Economy.Pacific Journal[J],2005,(11):79-87.]

Impact of Low2carbon Economy on China’s Medium2long Term Employment and Suggestions

TAN Yong2sheng

(Social Development Institute NDRC,Beijing 100038,China)

Low2carbon economy is the necessary strategic choice for coping with global climate change.China is currently facing a huge amountof pressuresof economic development,expanding employment and reducing greenhouse gasemissions.Though low2carbonizationmight cause negative effects by reducing employment in certain industries,it can also help increase employment by boosting new industries.According to the industry2based econometric analysis,medium2long2term economic low2carbonization could exert positive and healthy influence on the overall employment in our country.Considering the stagesof development,economic low2carbonization in our country should only be relatively“low”in practice.However,when it comes to long2term strategies,we should set up the general idealof low2carbon economy,speed up the strategic deployment,and finally realize the transformation towards low2carbon development and low2carbon employment.To achieve this goal,we need the positive strategiesof expanding employment,making overall plans and taking all factors into consideration during structural adjustments,making the best efforts to enlarge the capacity of employment,and providing political support for innovating encouragement mechanisms,cultivating emerging industries and increasing green employment.

low2carbon economy;employment;suggestions

D669.2

A

1002-2104(2010)12-0076-05

10.3969/j.issn.1002-2104.2010.12.016

2010-06-18

譚永生,博士后,主要研究方向為勞動經濟學、社會政策等。

(編輯:劉照勝)