紅壤丘陵區土壤有機碳儲量模擬3

解憲麗 孫 波 潘賢章

(中國科學院南京土壤研究所,江蘇南京210008)

紅壤丘陵區土壤有機碳儲量模擬3

解憲麗 孫 波 潘賢章

(中國科學院南京土壤研究所,江蘇南京210008)

土壤的有機碳蓄積量及其動態變化,不僅是維持農業生產可持續發展的重要因素,而且在全球變化碳循環研究中具有重要地位。本文基于GIS技術和DNDC模型,以江西省余江縣為例,模擬研究了典型紅壤丘陵區不同土地利用方式下的土壤有機碳儲量及其變化。結果表明:余江縣表層土壤有機碳儲量為3.52×109kg,平均土壤有機碳密度為4.24 kg m-2。不同利用方式中,灌溉水田的土壤有機碳密度最高,其次是望天田、園地、林地和菜地,旱地的較低,草地的最低。該縣土壤有機碳庫的年度變化量為8.63×107kg,變化率為+2.45%。土壤有機碳密度下降的地區多位于農田區內,特別是旱地,部分灌溉水田的碳密度略有增加,林地、園地、草地的土壤有機碳密度是增加的,其中園地的增幅最大。在不考慮土壤流失的情況下,自然植被覆蓋下的土壤碳截留能力強于農業植被下的土壤,但是灌溉、施肥、種植綠肥等保護性農業措施可以減少土壤碳的損失,甚至增加有機碳的儲量。

土壤有機碳儲量;DNDC模型;紅壤丘陵區;余江縣

由于大氣中CO2濃度增加引起的全球氣候變化,是目前國際社會普遍關注的重大環境問題。土壤有機碳的蓄積量在全球碳循環中具有重要地位,全球土壤有機碳儲量0.1%的變化將導致大氣中CO2濃度1.0 mgL-1的變化[1]。土壤碳庫的源匯效應在很大程度上取決于土地利用變化、土地管理和生態環境的改變,不恰當的農業管理措施和土地利用方式極易引起土壤由匯到源的轉變[2-3]。人口增長壓力導致的土地利用和土地覆被變化直接影響到土壤生態系統的碳循環,進而對人類的生存環境和社會經濟的可持續發展可能產生重要的影響[4]。由于長期對土地資源的不合理利用,我國東南紅壤丘陵區的土壤退化問題極其嚴重[5]。探討該地區不同土地利用方式下的土壤有機碳儲量及其動態變化,不僅能為國家尺度和全球尺度的碳循環研究提供必要的區域信息,還可以為區域農業可持續發展提供決策依據。

現階段有關東南紅壤丘陵區土壤碳儲量的研究并不多見,已有的研究大多基于定點采樣分析[6-9]。而在區域尺度上定量預測土壤有機碳儲量的時空變化,基于過程的土壤有機質模型與GIS的結合將是必需的。土壤有機質模型以氣象、土壤、土地利用和農田管理為驅動條件,對土壤有機質的產生、分解和轉化等過程進行數字模擬,以達到預測土壤有機碳動態的目的。目前土壤有機質循環模型已開發出多種,應用尺度也已經由點位擴展到區域。1995年在英國洛桑(Rothamsted)農業實驗站舉辦的“應用長期觀測數據評價土壤有機質模型”國際高級學術討論會上 ,RothC、CENTURY、DAISY、CANDY、NCSOIL、DNDC等 6 個模型被評選為表現優秀的土壤有機質模型[10]。其中由New Hampshire大學李長生教授等開發的DNDC模型[11-14]以其比較精確的模擬結果和簡單的參數輸入被廣泛應用,國內有些科學家已開始使用DNDC模型預測土壤碳儲量及其變化。1995-1998年間中國和美國科學家使用DNDC模型對中國和美國農業生態系統中土壤有機碳的動態進行了全國范圍的預測[15-16]。王立剛等利用中國農業大學曲周實驗站的氮磷化肥配施長期定位試驗和翻免耕長期定位試驗數據驗證DNDC模型,其模擬值與實測值之間吻合程度較好[17]。韓冰等在遼寧省農田土壤碳庫分布及變化的模擬分析研究中使用了DNDC模型,對其進行驗證的結果表明DNDC模型模擬的結果與野外實測結果能夠較好的符合[18]。江西省余江縣是我國亞熱帶東部典型的低丘紅壤分布區。本研究以余江縣為例,基于GIS工具和生物地球化學模型-DNDC模型,模擬研究典型紅壤丘陵區土壤有機碳儲量及其動態變化,分析影響我國丘陵紅壤地區土壤有機碳儲量變化的因素,為提高紅壤固碳能力提供依據。

1 材料和方法

1.1 研究區介紹

余江縣位于江西省東北部 ,在北緯 28°04′-28°37′、東經116°41′-117°09′之間 ,屬信河流域下游。全縣面積931 km2,以低丘地形為主。紅壤是余江縣面積最大、分布最廣泛的一類土壤,占全縣土壤面積64.67%;水稻土是余江縣面積最大、分布最廣的耕作土壤,是全縣土壤面積的32.28%,潮土占全縣土壤面積的0.53%。余江縣屬亞熱帶濕潤氣候區,光熱、水資源豐富,年平均氣溫為17.7℃,年平均降水量為1 752.1 mm,年蒸發量平均1 373.3 mm。一年間干濕期非常明顯,雨季是3-6月,降水量占全年總降水量的60%。這種氣候現象有利于土壤侵蝕的發展。該縣植被屬中亞熱帶常綠闊葉林帶,但原生植被已破壞殆盡,現主要為人工林或荒草、灌叢次生植被,植被覆蓋度較差。

1.2 DNDC模型簡介

DNDC(Denitrification2Decomposition,反硝化 -分解模型)模型由兩個部分組成:第一部分包含土壤氣候子模型、植物生長子模型、有機質分解子模型等3個子模型,其作用是根據輸入的氣象、土壤、植被、土地利用和農田耕作管理數據預測植物-土壤系統中諸環境因子的動態變化;第二部分包含硝化反應子模型、脫氮反應子模型、發酵反應子模型,這部分的作用是由土壤環境因子來預測上述3個微生物參與化學反應的速率。模型的輸入數據庫包括兩個部分:一部分儲存直接與地理坐標有關的數據,如地形、氣候、植被類型、土壤類型、人口、牲畜種類和密度等;另一部分儲存與地理坐標沒有直接關系的數據,如農作物生理特性、耕作制度、化肥種類和土壤理化性質等。當DNDC運行時,它自動讀入每個模擬單元的氣象、土壤、作物類型(植被類型)及田間管理數據,據此對每一個單元中的植被類型進行為期一年的模擬,由此計算出土壤中各種碳庫的年度動態,由各模擬單元的匯總可計算區域土壤有機碳庫的年度變化。或者也可以預測各模擬單元在某時間的初始(baseline)土壤有機碳庫,從而預測區域土壤有機碳庫[19]。

1.3 空間數據庫

DNDC模型通常采用行政邊界來劃分模型模擬的單元,但行政單元內部各種驅動因子通常是不一致的。土壤有機碳的動態受氣候、土質、植被和人類活動等生態驅動力的影響,這些影響因子組合上的任何變化,都會改變土壤有機碳。因此在對余江縣土壤有機碳庫進行模擬時,本研究采用土壤-土地利用離散單元作為模擬單位。在對土壤有機碳庫進行預測時,根據每個模擬單元土壤有機質含量的最大值和最小值,分別用DNDC模型估算其土壤碳庫的范圍,得出平均值。

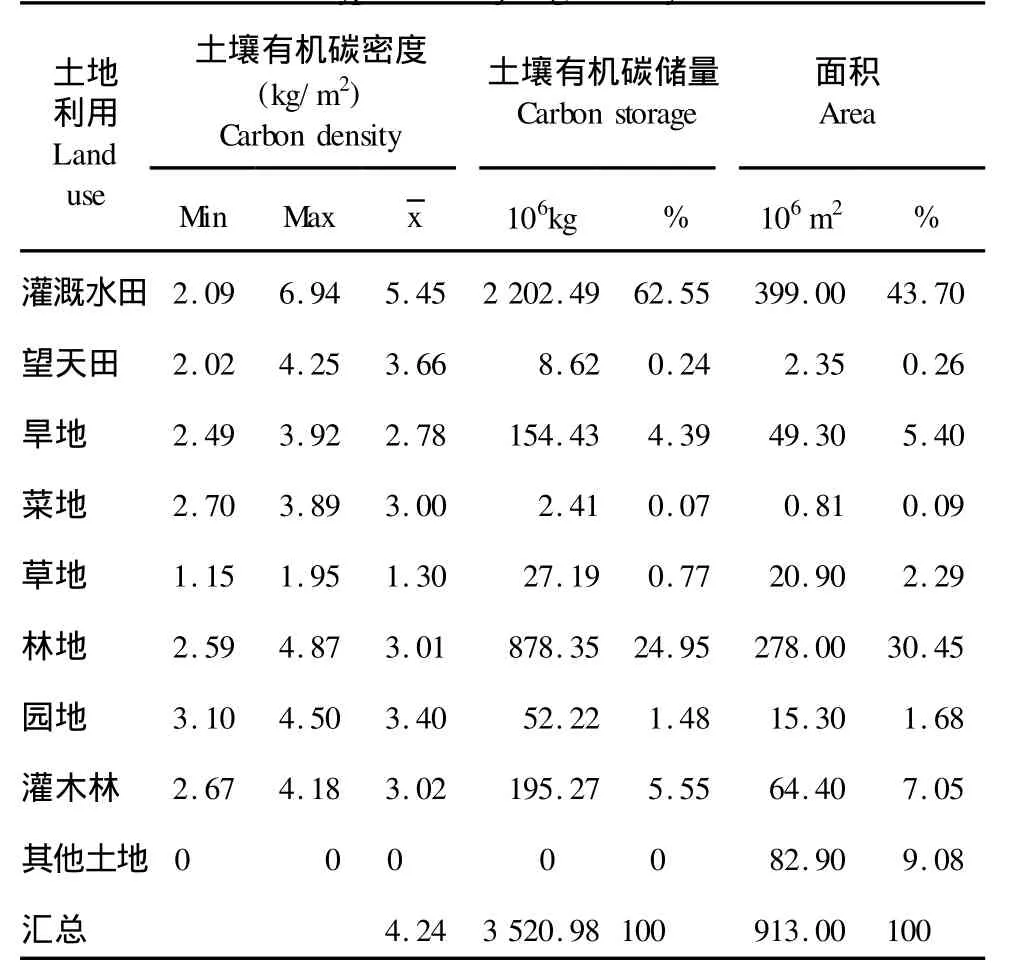

土地利用底圖采用1∶5萬余江縣土地利用圖。本研究對土地利用類型進行了合理歸并,共分為9類(見表1)。土壤底圖采用1∶5萬余江縣土壤圖。由于余江縣土地面積較小,鑒于同一土屬的土壤屬性(特別是質地)基本一致,因此本研究使用土屬作為余江縣土壤碳庫預測時所使用的土壤類型圖的基本制圖單元(見表2)。

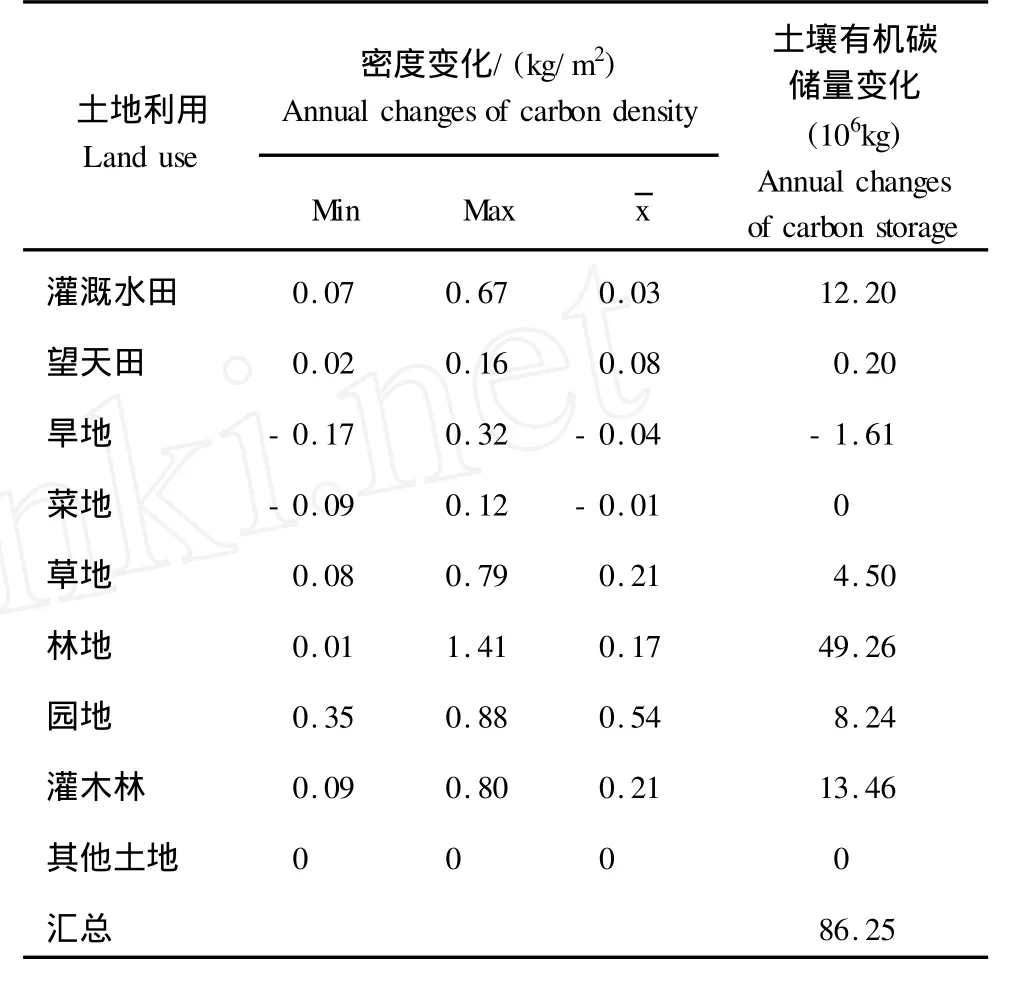

表1 余江縣不同土地利用類型的土壤有機碳儲量Tab11 Soil organic carbon storage under different land use types in Yujiang County

1.4 屬性數據庫

(1)土壤理化性質。2001年在余江縣根據地形、土地利用方式和土壤類型采集了80個土壤表層(0-20 cm)樣品,分析了土壤理化性質。模型模擬中使用的土壤參數包括:有機碳含量、粘粒含量、pH和容重。對于面積很小的沒有采樣的土屬,使用第二次土壤普查《余江縣土壤》①江西省余江縣土壤普查辦公室,余江縣土壤,1986。中相應土屬的典型土種數據替代。

(2)植被類型生理參數。DNDC模型在早期主要是針對農田生態系統開發的,所以其數據庫中強調了農作物類型和農田管理措施等參數,在對非農田土壤進行模擬時,本研究在其參數數據庫中增加與自然植被有關的參數。有關林地、灌木林地及園地的生物量和凈生產量參考方精云等[20]發表的文章中有關江西省的數據。

(3)田間管理數據。研究區的各種耕作管理措施,包括耕作制度、產量、播種期和收獲期等,相關數據主要參考黃國勤等[21-22]的有關中國南方耕作制度的文獻。

(4)人口、牲畜、化肥等統計數據。本研究采用土壤-土地利用離散單元作為模擬單元。由于目前的人口和社會經濟數據只按照行政單元統計,需要對其進行從行政單元到模擬單元的轉換,本研究采用密度內插法獲得各模擬單元的人口、牲畜、化肥等統計數據。具體作法如下:根據余江縣2000年統計年鑒②,查找出各鄉的人口、牲畜數量,然后根據各鄉的面積進行平均,繪制出余江縣的人口、牲畜的種類和密度圖,再與土壤圖和土地利用圖疊加,得到各模擬單元的人口、牲畜的種類和密度。

表2 余江縣不同土屬的有機碳儲量Tab12 Organic carbon storage of different soil types in Yujiang County

(5)氣象數據。采用余江縣氣象站1990年的逐日氣象數據,包括日最高、最低氣溫和日降水量③。

2 結果和討論

2.1 不同土地利用方式下的土壤有機碳儲量

根據DNDC模型模擬,余江縣土壤有機碳庫(0-20 cm)總量為3.52×109kg,平均土壤有機碳密度為4.24 kg m-2。表1中列出了不同土地利用類型下各模擬圖斑的土壤有機碳密度最小值、最大值以及面積加權平均值,采用面積加權平均值代表不同土地利用類型下的土壤有機碳密度。由于篇幅所限,本文略去余江縣土壤有機碳儲量的空間分布圖。從不同土地利用方式的土壤有機碳儲量分布上看,有較明顯差異。其中灌溉水田的碳儲量最多(2.20×109kg),占總量的62.6%,遠遠高于其面積百分比43.7%。其次是林地(0.88×109kg),占總量的24.9%,但低于其面積百分比30.5%。不同土地利用方式下土壤有機碳密度的大小順序是:灌溉水田>望天田>園地(經濟林)>林地(包括灌木林)>菜地>旱地>草地。不同土地利用方式下土壤有機碳儲量的差別與農田耕種施肥制度和生態環境條件決定的土壤有機碳輸入和輸出之間的平衡有關。

余江縣灌溉水田的有機碳密度最高,這與其耕作制度有關。首先,水耕熟化作用使農田中的土壤有機碳得到穩定和提高,根據我國第二次土壤普查資料的統計,全國水田土壤有機碳含量普遍高于旱地土壤[23]。紅壤荒地開墾作為水稻田后,在前30年中其有機碳含量隨著水耕熟化過程而不斷增加,到30年后趨于穩定,余江縣的高度熟化的水稻土表層有機碳含量達到19.0(±1.20)g kg-1[9]。其次,余江縣的灌溉水田通常實行肥-稻-稻三熟制,一般在9月下旬至10月初,二季晚稻齊穗灌漿初期,將紫云英(綠肥)散播于稻田中。紫云英一般畝產1 500-2 000 kg,高的可達2 500-3 000 kg,甚至高達5 000 kg[22]。綠肥生長迅速、莖葉繁茂、株叢密集、根系發達,能有效減少水土流失、改善土壤結構、提高土壤肥力,為農作物提供多種有效養分,并是牲畜的好飼料,畜牧業的發展能為農作物提供大量的優質有機肥[22-24]。種植綠肥還可以減少耕作干擾,降低土壤有機碳礦化速率,而且綠肥的生長季長,蒸騰速率高,導致土壤含水量降低,影響土壤微生物活性,使土壤呼吸降低[25]。因此,綠肥作為有機培肥作用的重要方式,可以通過影響土壤理化特性、作物根系生長以及殘茬數量和質量、土壤微生物數量和活性等方面,維持和提高土壤碳含量水平。已有研究表明,糧草輪作以及在輪作中增加有較高生物量產出和較高秸稈C/N比的作物的種植,結合秸稈還田可以有效地降低傳統種植制度對土壤有機碳儲量的衰減效應。合理的輪作可以加速農田土壤碳的匯集,在輪作中加入長綠牧草可以增加土壤碳含量[26]。

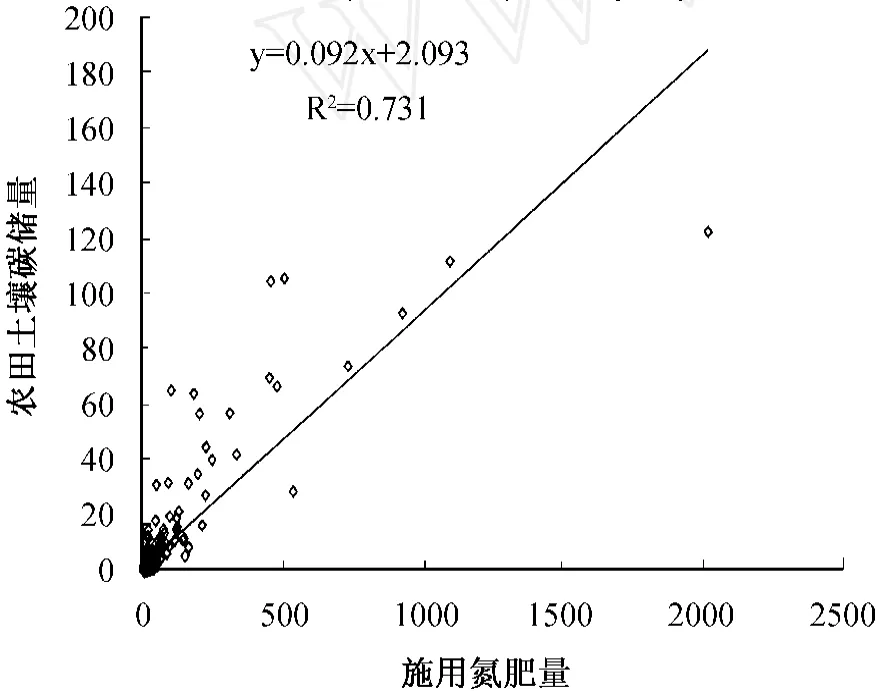

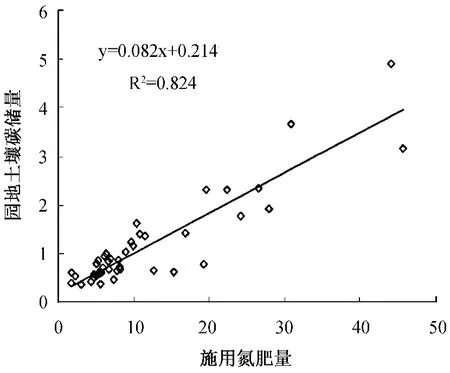

不同地區的農田其有機碳密度也存在較大差別,主要與施肥量的差異有關。由圖1、2可以看出,農田和經濟園林土壤的有機碳儲量與施用氮肥量之間呈現較高的相關性。化肥的施用可以顯著提高農作物生物產量,從而增加土壤中作物殘茬和根等有機質的輸入來改變土壤有機碳儲量。此外,據采樣分析測算,高肥力旱地土壤的有機碳密度比低肥力旱地土壤高2.2 kg m-2(0-20 cm),高肥力水田土壤的有機碳密度比低肥力水田土壤高1.5 kg m-2(0-20 cm)[8]。

圖1 農田模擬單元土壤碳儲量(106kg)與所施氮肥量(ton)的散點圖Fig.1 Relationship between nitrogenous fertilizer and soil organic carbon storage of farmlands

圖2 園地模擬單元土壤碳儲量(106kg)與所施氮肥量(ton)的散點圖Fig.2 Relationship between nitrogenous fertilizer and soil organic carbon storage of economic forests

余江縣林地、草地等自然植被覆蓋下的土壤有機碳密度較低,主要原因在于亂砍亂伐以及不合理土地利用導致了該縣自然植被覆蓋度較差、土壤侵蝕嚴重、養分貧瘠,導致不僅進入土壤中的有機質較少,土壤截留碳的能力也較低。

余江縣不同土地利用方式下土壤有機碳儲量的差異與地形也有一定的關系。林地等自然植被主要位于丘陵上坡度較高的位置,因此土壤養分的流失也較為嚴重,而灌溉水田則主要位于河流兩岸平原和坡底部位,土壤養分流失不嚴重還可以接受坡頂物質的部分沉積,因此其土壤碳儲量水平較高。

2.2 不同土壤類型的有機碳儲量

根據模擬結果匯總得到的余江縣各土屬的表層土壤碳儲量(見表2)。水稻土的碳儲量為2.20×109kg,約占總量的63%,遠高于其面積百分比44%;紅壤的碳儲量為1.29×109kg,約占總量的37%,明顯低于其面積百分比46%;潮土的面積很少(0.53%),其有機碳儲量也很少,僅占總量的0.49%。該縣水稻土的平均有機碳密度為5.51 kg m-2,紅壤的為3.05 kg m-2。

水稻土的有機碳儲量水平通常與土壤的養分含量水平相關,因為肥力高的耕作土壤其生產作物的根系和殘茬的數量和質量較高,因而有機質的輸入較多,土壤碳密度較高。潴育水稻土的面積最大,占全縣土壤總面積的38%,占水稻土總面積的87%,集中分布于河流兩岸平原及山丘溝谷中地形較為開闊平坦的部位,是在地面水與毛管水共同作用下形成的,屬形成發育良好的一類土壤,土體中水氣肥協調,通常為高產田,土壤養分含量水平較高,因而其土壤碳儲量水平較高。淹育水稻土的面積少而零星,主要分布在低中丘地區高平地段的溝谷排田及丘陵地塊,屬地表水型水稻土,多為天然水灌溉的“望天田”,淹水時間不長,氧化還原程度較弱,屬初期發育階段的水稻土,余江縣的淹育水稻土一般距村莊較遠,耕作管理粗放,施肥量也較少,一年只種一季,通常屬低產田。余江縣的潛育水稻土約占水稻土總面積的10%,多分布在丘陵溝谷等排水差的低洼地位,土壤的全量養分含量水平高,潛力大,但由于長期處于漬水還原狀況,有機質的礦化程度及生物吸收量低,還原性物質多,同時土粒分散,結構性差,其有效肥力較低。

余江縣紅壤有機碳儲量水平較低,原因主要有兩個。首先,紅壤是亞熱帶生物氣候條件下形成的一種地帶性土壤,土壤養分含量低是紅壤的重要農化特性。在亞熱帶生物氣候條件下,土壤有機質雖有一定量的積累,但礦化分解也很快,其活性腐殖質約占有機質總量的31.1%,說明在紅壤有機質總量中有1/3易于礦化分解,腐殖質組成以富里酸為主,表明土壤有機質腐殖化程度低[27]。其次,余江縣土壤的區域分布主要是水稻土和紅壤之間的枝形土壤組合,而該縣的土壤侵蝕主要發生在紅壤上。第二次土壤普查表明,紅壤侵蝕面積已占總面積的45.3%,在侵蝕紅壤中,中度和強度侵蝕紅壤又占其侵蝕面積的40%[28]。紅壤侵蝕的過程常常伴隨著養分的流失,造成土壤中的有機質含量較低。

2.3 土壤有機碳儲量的年度變化

經過模擬,余江縣土壤有機碳庫的年度變化量為8.63×107kg,變化率為+2.45%。表3中列出了不同土地利用類型下各模擬圖斑土壤有機碳密度變化量的最小值、最大值以及面積加權平均值,采用面積加權平均值代表不同土地利用類型下的土壤有機碳密度年度變化量。由于篇幅所限,本文略去余江縣土壤有機碳密度年度變化量的空間分布圖。對比余江縣土地利用圖和有機碳密度年度變化量分布圖(圖略)可以發現,有機碳儲量下降的地區全部位于農田區內,特別是旱地,但是大部分灌溉水田的碳儲量是增加的。林地、園地、草地等區域的碳儲量是增加的,特別是園地的增幅最大。

不同利用方式下土壤有機碳變化的模擬結果與孫波等的研究[29-30]一致。孫波等分析表明,在傳統耕作方式下的旱坡地土壤有機碳的年均侵蝕損失量為16.4 g m-2,有機碳的年均形成量為23.5 g m-2,年均礦化量為31.3 g m-2,盈虧為-24.2 g m-2;低產水稻田的有機碳年均形成量為52.5 g m-2,年均礦化量為65.6 g m-2,盈虧為-13.1 g m-2,但高產水稻田由于秸稈還田量大,有機碳循環處于盈余狀態,因此土壤有機質增加。李忠佩和吳大富[9]的研究表明,與1980年相比,余江縣水稻土表層有機碳儲量在1980-2002年間增加了1.12×108kg,年變化率為0.87%;在調查的5種水稻土中,潮砂泥田表層有機碳平均含量從18.8 g kg-1下降到16.8g kg-1,烏洪砂泥田不變,其他3種水稻土增加了2.89-5.52%。對于園地,由于具有施肥、灌水等措施,增加土壤中枯枝落葉等有機質的輸入,因此其土壤碳儲量的增幅最高。

余江縣土壤碳儲量的年度變化模擬結果表明,人類耕種活動會造成土壤有機碳儲量減少,但是灌溉、施肥、種植綠肥等措施可以減少農業土壤碳儲量的損失,甚至增加有機碳儲量。自然植被覆蓋下的土壤在沒有人類干擾的情況下其土壤有機碳儲量應是增加的。本研究在模擬時并沒有考慮土壤侵蝕對余江縣土壤有機碳庫年度變化量的影響。根據已有研究[29-30],紅壤丘陵區馬尾松林和針闊混交林的年均凋落量分別為1.01和0.86 kg m-2,土壤有機碳年均形成量分別為50.9和39.2 g m-2,土壤侵蝕引起的土壤有機碳年損失量分別為20.4和13.5 g m-2,土壤有機碳年均礦化量分別為40.2和27.8 g m-2,盈虧分別為-96.7和-21.3 g m-2。這說明是土壤侵蝕導致了紅壤丘陵區林地土壤有機碳儲量的減少,而在沒有土壤侵蝕發生的情況下,林地下的土壤有機碳儲量應該是增加的。侵蝕是造成紅壤地區有機碳含量下降的主要原因,防治土壤侵蝕、種植林草、發展人工林及林糧林果間作,均是提高土壤有機碳不可忽視的環節[31]。

表3 余江縣不同土地利用方式的土壤有機碳密度年度變化量Tab13 Annual changes of soil organic carbon storage of different land use types in Yujiang County

3 結 論

應用DNDC模型模擬余江縣表層土壤有機碳總儲量為3.52×109kg,其中灌溉水田有機碳儲量占總量的62.6%,林地占總量的24.9%,平均土壤有機碳密度為4.24 kg m-2。灌溉水田的土壤有機碳密度最高,其次是望天田、園地、林地和菜地,旱地和草地較低。這種差異主要是由耕作施肥和生態環境條件決定的,施用綠肥和化肥能增加耕作土壤的有機碳儲量。模擬結果表明,在沒有土壤侵蝕發生的情況下,余江縣土壤有機碳庫年度變化量為8.63×107kg,變化率為2.45%。有機碳儲量下降的地區大多位于農田區內,特別是旱地,但是部分灌溉水田的碳儲量是有所增加的。林地、園地、草地等區域的碳儲量是增加的,特別是園地的增幅最大。

通過本研究可以看出,土地利用方式和土壤管理措施對土壤有機碳的截留起著非常重要的作用。對于農田生態系統,土壤有機碳庫的源匯效應與其耕作和施肥方式有關。合理的保護性農田管理措施,例如施用有機肥、秸稈還田等,可以減少農田生態系統的碳損失,穩定甚至增加土壤中的有機碳。對于自然生態系統,采取減少砍伐、增加覆蓋度等保護性管理措施,可以增加土壤有機物質的輸入、減少土壤養分的流失,從而減少陸地生態系統向大氣的CO2凈排放、增加陸地生態系統對大氣中碳的匯集。

References)

[1]Eswaran H,Van Den Berg E,Reich P.Organic Carbon in Soils of the World[J].Soil Sci.AmJ,1993,(57):192-194

[2]Rodriguez Murillo J C.Organic Carbon Content under Different Types of Land Use and Soil in Peninsular Spain[J].Biol Fertil Soils,2001,(33):53-61.

[3]Lal R.The Potential of Soils of the Tropics to Sequester Carbon and Mitigate the Greenhouse Effect[J].Advances in Agronomy,2002,(76):1-30.

[4]石培禮,于貴瑞.拉薩河下游河谷不同土地利用方式下土壤有機碳儲量格局[J].資源科學,2003,25(5):96-102.[Shi Peili,Yu Guirui.Soil Carbon Stock Patterns of Different Land Use Types in the Lower Lhasa River Valley,Taibet Plateau[J].Resources Science,2003,25(5):96-102.]

[5]趙其國,徐夢杰,吳志東.東南紅壤丘陵地區農業可持續發展研究[J].土壤學報,2000,37(4),433-442.[Zhao Qiguo,Xu Mengjie,Wu Zhidong.Agricultural Sustainabilityof the Red Soil Upland Region in Southeast China[J].Acta Pedologica Sinica,2000,37(4),433-442.]

[6]李家永,袁小華.紅壤丘陵區不同土地資源利用方式下有機碳儲量的比較研究[J].資源科學,2001,23(5):73-76.[Li Jiayong,Yuan Xiaohua.A Comparative Study on Organic Carbon Storage in Different Land2use Systems in Red Earth Hilly Area[J].Resources Science,2001,23(5):73-76.]

[7]李忠佩,王效舉.紅壤丘陵區土地利用方式變更后土壤有機碳動態變化的模擬[J].應用生態學報,1998,9(4):365-370.[Li Zhongpei,Wang Xiaoju.Simulationof Soil Organic Carbon Dynamic after Changing Land Use Pattern in Hilly Red Soil Region[J].Chinese Journal of Applied Ecology,1998,9(4):365-370.]

[8]李忠佩.低丘紅壤有機碳庫的密度及變異[J].土壤,2004,36(3):292-297.[Li Zhongpei.Density of Soil Organic Carbon Pool and its Variation in Hilly Red Soil Region[J].Soils,2004,36(3):292-297.]

[9]李忠佩,吳大付.紅壤水稻土有機碳庫的平衡值確定及固碳潛力分析[J].土壤學報,2006,43(1):46-51.[Li Zhongpei,Wu Dafu.Organic C Contentat Steady State and Potential of C Sequestrationof Paddy Soils in Subtropical China[J].Acta Pedologica Sinica,2006,43(1):46-51.]

[10]Smith P,Smith J U,Powlson D S,et al.A Comparison of the Performance of Nine Soil Organic Matter Models Using Datasets from Seven Long2term Experiments[J].Geoderma,1997,(81):153-225.

[11]Li C,Frolking S,Frolking T A.A Model of Nitrous Oxide Evolution from Soil Driven by Rainfall Events:1.Model Structure and Sensitivity[J].Journal of Geophysical Research,1992,97:9759-9776.

[12]Li C,Frolking S,Frolking T A.A Model of Nitrous Oxide Evolution fromSoil Driven by Rainfall Events:2.Applications[J].Journal of Geophysical Research,1992,(97):9777-9783.

[13]Li C,Frolking S,Croker GJ.Simulating Trends in Soil Organic Carbon in Long2term Experiments Using the DNDC model[J].Geoderma,1997,81:45-60.

[14]李長生.生物地球化學的概念與方法:DNDC模型的發展[J].第四紀研究,2001,21(2):89-99.[Li Changsheng.Biogeochemical Concepts and Methodologies:Development of the DNDC Model[J].Quaternary Sciences,2001,21(2):89-99.]

[15]李長生.土壤碳儲量減少:中國農業之隱患-中美農業生態系統碳循環對比研究[J].第四紀研究,2000,20(4):345-350.[Li Changsheng.Loss of Soil Carbon Threatens Chinese Agriculture:A comparison on Agro2ecosystem Pool in China and the U.S[J].Quaternary Sciences,2000,20(4):345-350.]

[16]李長生,肖向明,Frolking S,等.中國農田的溫室氣體排放[J].第四紀研究.2003,23(5):493-503.[Li Changsheng,Xiao Xiangming,Frolking S,et al.Greenhouse Gas Emissions from Croplands of China[J].Quaternary Sciences,2003,23(5):493-503.]

[17]王立剛,邱建軍,馬永良,等.應用DNDC模型分析施肥與翻耕方式對土壤有機碳含量的長期影響[J].中國農業大學學報,2004,9(6):15-19.[Wang Ligang,Qiu Jianjun,Ma Y ongliang,et al.Apply DNDC Model to Analysis Long2term Effect of Soil Organic Carbon Content under Different Fertilization and Plough Mode[J].Journal of China Agricultural University,2004,9(6):15-19.]

[18]韓冰,王效科,歐陽志云,等.遼寧省農田土壤碳庫分布及變化的模擬分析[J].生態學報,2003,23(7):1321-1327.[Han Bing,Wang Xiaoke,Ouyang Zhiyun,etal.A Smiulation Analysis of Distribution and Change of Agricultural Soil Carbon Pool in Liaoning Province[J].Acta Ecologica Sinica,2003,23(7):1321-1327.]

[19]Li C,et al.User’s Guide for the DNDCModel(DNDC7.7,a Windows Version)[M].Institute for the Study of Earth,Oceans,and Space University of New Hampshire,Durham,NH 03824,USA,2002.

[20]方精云,劉國華,徐嵩齡,等.我國森林植被的生物量和凈生產[J].生態學報,1996,16(5):497-508.[FangJingyun,Liu Guohua,Xu Songling,et al.Biomass and Net Production of Forest Vegetation in China[J].Acta Ecologica Sinica,1996,16(5):497-508.]

[21]黃國勤.江西省耕作制度理論與實踐[M].南昌:江西科學技術出版社,1996.[Huang Guoqin.MappingTheory and Practice of Jiangxi Farming[M].Nanchang:Jiangxi Science and Technology Press,1996.]

[22]黃國勤,張桃林,趙其國.中國南方耕作制度[M].北京:中國農業出版社,1997.[Huang Guoqin,Zhang Taolin,Zhao Qiguo.Southern China Farming Systems[M].Beijing:China Agriculture Press,1997.]

[23]潘根興,李戀卿,張旭輝,等.中國土壤有機碳庫量與農業土壤碳固定動態的若干問題[J].地球科學進展,2003,18(4):609-618.[Pan Genxing,Li Lianqing,Zhang Xuhui,et al.Soil Organic Carbon Storage of China and the Sequestration Dynamics in Agriculture Rural Lands[J].Advances in Earth Science,2003,18(4):609-618.]

[24]李輝信,武心齊,熊德祥.牧草、綠肥在紅壤丘陵區持續農業中的地位和作用[J].江西農業學報,1995,(7):97-101.[Li Huixin,Wu Xinqi,Xiong Dexiang.The Roles and Status of Green Manure Forage Grass in the Sustainable Agriculture of the Red Hilly Area[J].Acta Agriculture Jiangxi,1995,(7):97-101.]

[25]Paustian K,Andxen O,Janzen H,et al.Agricultural Soil as a C Sink to Offset CO2Emissions[J].Soil Use and Management,1997,(13):230-244.

[26]楊景成,韓興國,黃建輝等.土地利用變化對陸地生態系統碳貯量的影響[J].應用生態學報,2003,14(8):1385-1390.[Yang Jingcheng,Han Xingguo,Huang Jianhui,et al.Effects of Land Use Change on Carbon Storage in Terrestrial Ecosystem[J].Chinese Journal of Applied Ecology,2003,14(8):1385-1390.]

[27]全國土壤普查辦公室.中國土壤[M].北京:中國農業出版社,1998.[State Soil Survey Service of China.Chinese Soil[M].Beijing:Chinese Agricultural Press,1998.]

[28]邵希澄,王明珠.低丘紅壤區生態環境變化與對策:以贛東北余江縣為例[J].土壤,1994,(6):310-313.[Shao Xicheng,Wang Mingzhu.Eco2environmental Changes and Countermeasures in Hilly Red Soil Areas:A Case Study of Yujiang County in Northeast Jiangxi Province[J].Soils,1994,(6):310-313.]

[29]孫波,王興祥,張桃林.丘陵紅壤耕作利用過程中土壤肥力的演變和預測[J].土壤學報,2002,39(6):836-843.[Sun Bo,Wang Xingxiang,Zhang Taolin.Changes ofRed SoilFertility and Its Prediction during the Land-use and Cultivation inLow Hill Region[J].Acta Pedologica Sinica,2002,39(6):836-843.]

[30]孫波,張桃林,趙其國.紅壤肥力退化的時空演變[M]//趙其國,張桃林,魯如坤,等.我國東部紅壤區土壤退化的時空變化、機理及調空對策[C].北京:科學出版社,2002:41-57.[Sun Bo,Zhang Taolin,Zhao Qiguo.Spatial and Temporal Evolution of Red Soil Degradation[M].In:Zhao Qiguo,Zhang Taolin,Lu Rukun,et al.Mechanism,Temporal2spatial Changes and Controlling Countermeasures of Soil Degradation in Hilly Red Soil Region of Southeastern China[C].Beijing:Science Press,2002:41-57.]

[31]楊風亭,劉紀遠,莊大方,等.中國東南紅壤丘陵區土地利用變化的生態環境效應研究進展[J].地理科學進展,2004,23(5):43-55.[Yang Fengting,Liu Jiyuan,Zhuang Dafang.The Preliminarily Study on the Ecological Environment Effects of Land2use Change in Red Earth Hilly Area in Southeast China[J].Progress in Geography,2004,23(5):43-55.]

Simulating Soil Organic Carbon Storage and Its Dynamic Changes in a Typical Red Soil Hilly Region

XIE Xian2li SUN Bo PAN Xian2zhang

(Institute of Soil Science,Chinese Academy of Sciences,NanjingJiangsu 210008,China)

Soil organic carbon(SOC)storage and its dynamic change are not only important factors to maintain agricultural sustainable development,but also play an important role in global carbon cycle.Based on geographical information system(GIS)and soil organic carbon model—denitrification2decomposition model(DNDC),the SOC storage under different land use types and its annual change in a typical red soil hilly area,Yujiang County in Jiangxi Province,was simulated and analyzed.According to the simulation,the SOC storage in the surface soil horizons of Yujiang County were estimated to be 3.52×109kg,and the average SOC density was 4.24 kg m-2.The sequence of the SOC densities of different land use types is:irrigated paddy2rice>upland2rice>orchard>forests>vegetable land>cropland>grassland.The annual variation of the SOC storage of Yujiang County was+8.63×107kg with an increase of 2.45%without consideration of soil erosion.On the average cropland and vegetable land lost 0.04 kg m-2and 0.01 kg m-2respectively,whereas orchard,grassland and forests gained 0.54 kg m-2,0.21 kg m-2,and 0.17 kg m-2respectively.Land use types and soil management have important influence on soil carbon sequestration.Our results demonstrated that the performance of soil carbon sequestration under natural vegetation is generally higher than that under agricultural vegetation despite soil erosion.For farmland,the source/sink effect of SOC is highly related to the agronomic practices.Conservation managements,such as irrigation,fertilization,and green manure planting,can maintain the storage of SOC.

soil organic carbon storage;denitrification2decomposition model;red soil hilly region;Yujiang County

S153.6

A

1002-2104(2010)09-0146-07

10.3969/j.issn.1002-2104.2010.09.025

2010-04-01

解憲麗,博士,助研,主要研究方向為土壤質量演變、遙感及GIS應用。

3國家重點基礎研究發展計劃(973計劃)項目(No.2005CB121108)和國家自然科學基金項目(No.40801081)資助。

(編輯:王愛萍)