國外新興產業發展舉措對我國的啟示

馬鎖生 惠樹鵬

一、引言

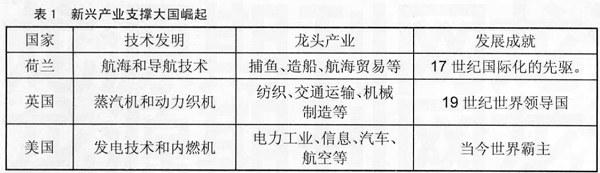

新興產業,是指伴隨信息、生物、醫療、新能源、環保、海洋和空間等新技術的發展而產生的一系列新興的產業部門,具有成長性好、帶動能力強、市場空間大等特點,它們代表產業發展的未來方向。發展新興產業是擴內需穩外需、培育新的經濟增長點的理性選擇,是轉變經濟發展方式、促進可持續發展的有效途徑,是搶占未來發展制高點、提高競爭力的重大舉措。縱觀500年來世界大國崛起的歷程,沒有哪一個國家不是在政治制度、思想文化、科技教育、民族統一等各個方面的條件都充分具備后才開始穩定、快速發展的。而具體到產業方面,幾乎是每個國家都是從先進的技術和發明開始,發展出世界領先的、規模龐大、帶動效應明顯的龍頭產業,進而實現國家經濟水平的整體提高和對世界經濟的重大影響甚至是主導(表1)。

當前,全球經濟進入了后金融危機時代,新一輪經濟復蘇給全球經濟發展帶來了新的機遇,積極選擇培育新興產業成為各國搶占未來發展制高點的戰略選擇。

二、國外新興產業發展舉措

(一)政府主導新興產業發展

美國政府通過“科技新政”支持新興產業發展,總統奧巴馬于2009年2月17日在美國西部城市丹佛簽署了《2009年美國復興與再投資法》(ARRA),美國政府將在未來十年內投入7870億美元刺激經濟,其中可再生能源及節能項目、醫療信息化、環境保護等均為投資的重點,航天、海洋與大氣等領域也受到特別關注;如韓國政府推行的“綠色新政”推動新興產業發展,在2010年中期以前,通過政府研究與開發資金,向26個商業項目共投資1550億韓元,以支持促進新興產業發展;歐盟在一攬子能源計劃中提出了“3個20%”的戰略目標,制定了“戰略能源技術計劃”、“歐盟能源技術戰略計劃”等,以支撐歐盟發展世界一流的潔凈、高效的低碳技術。通過碳排放權、交易規則、競爭機制、實施機制、監督機制等進行保障,制定了更嚴格的環保標準,加大了低碳項目的投資;日本政府提出“環境能源技術創新計劃”、“低碳社會行動計劃”、“新經濟成長戰略”、“為擴大利用太陽能發電的行動計劃”、“海洋基本計劃”,制定了《能源合理利用法》、《石油替代能源促進法》等,促進新興產業發展;巴西政府通過Proinfa立法(對可替代資源發電項目的鼓勵計劃),制定了管理風電場發展的政策,助推新興產業發展。

國外政府對新興產業的發展給予全方位的支持,各項政策措施之間互相配合和協調,以形成一個完整的支撐體系。如美國對具有國家戰略價值的新興產業投入巨資,除了政府財政直接投資,還通過稅收補貼等手段撬動社會資本,鼓勵民間的科技計劃;歐盟和日本在發展低碳產業的同時,不僅重視科研計劃的制定,還注重機制、法律等的保障作用;巴西政府在把生物能源開發確定為國家發展戰略后,綜合運用金融、法律、經濟、科技等多種手段,在每個環節上扎實推進,形成了國家發展戰略——科技研發——市場應用的完整鏈條,從而實現了預期目標。

(二)以科技創新引領新興產業發展

技術創新和應用是新興產業的驅動力。新興產業作為技術產業,其發展離不開科技的引領作用。一般來講,科學革命導致技術革命,然后才出現產業革命。在金融危機的背景下,有不少國家將科技創新作為“救市”的主要措施,不僅沒有減少研發的投入,反而有所增加。美國提出,將研發投入提高到GDP的3%這一最高水平力圖在新能源、基礎科學、干細胞研究、節能環保、智慧地球和航天等領域取得突破;美國國會批準了奧巴馬政府2010年財政預算,使2009年和2010年聯邦科技投入比2008年財政實際增長了8.91%,為美國歷史上最大的科技投入,同時在創新技術的研究方面加大投入,這一方面體現在美國在與創新技術研究密切相關的科研、教育、醫療信息技術等領域分別投入1200億美元(含基建)、1059億美元和190億美元;另一方面體現在在可再生能源、醫療、環保等21世紀具有國家戰略價值的新興產業投入巨資,以保證美國在這些新興產業領域盡快建立全球技術優勢。歐盟宣布到2013年以前,將投資1050億歐元發展綠色經濟,2009年財政預算加大了對科技創新、就業和區域發展的支持力度;2009年,日本的科技投入基本保持了穩定,核心經費和重點領域的投入有所增加;韓國2010年政府財政預算中,用于研發的經費13.7兆韓元,同比增加11%。

(三)立足本國實際,確定新興產業的重點方向

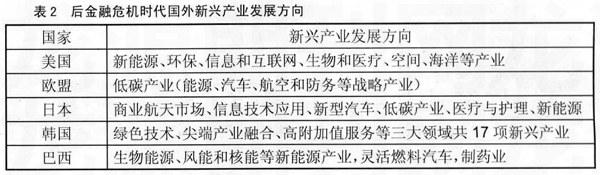

新興產業畢竟不同于傳統產業,具有全局性、長遠性、導向性和動態性等特征,需要遵循特定的發展規律。科學選擇其中最具有戰略意義的產業非常重要,選對了才能實現跨越式發展,否則就可能貽誤良機。從國際上來看,雖然各國都重視發展新興產業,但側重點有所不同(表2)。國際金融危機的出現改變了主要發達國家特別是美國對于經濟服務化和金融化的一些基本立場,更加關注實體經濟,希望通過新興產業的發展帶動下一輪經濟增長。

國外新興產業發展的現實表明:技術創新和應用是新興產業的驅動力。電子信息、新能源等新興產業的發展是建立在相應領域的重大科技突破的基礎之上。有效的市場需求和產業基礎設施對新興產業發展至關重要。新興產業一般處于產業生命周期的萌芽期,它在基礎科學和應用成熟度之間有較大差異,市場上存在許多相互競爭的技術,產品創新速度快,技術風險高,如何形成有效的市場需求,建設完善產業發展需要的基礎設施,是這些戰略新興產業最終能否發展壯大的必備條件。政府強有力的扶持是新興產業發展的關鍵。新興產業在其發展初期,大多為缺少競爭優勢的弱勢產業,對這些產業進行必要的培育和扶持,是促使它們快速發展的重要條件。

三、借鑒國外經驗,加快我國戰略性新興產業的發展

(一)充分認識我國發展新興產業的緊迫性

我國資源短缺,環境約束加劇。中國人均淡水僅為世界的1/4,人均耕地不到世界的1/2,人均煤炭探明可采儲量為世界人均的62%,人均石油探明可采儲量為世界人均的7%。資源消耗多,利用效率低。每噸能耗實現GDP僅為世界平均水平的30%。環境污染嚴重,空氣、河流、湖泊、農田、海洋都受到不同程度的污染,部分地區污水橫流,水土流失,土地沙化,沙塵暴肆虐,物種減少,怪病流行,氣候變暖,生態失衡。發展新興產業是轉變發展方式、實現可持續發展的理性選擇。歷史經驗表明,經濟危機往往孕育著新的科技革命。正是科技上的重大突破和創新,推動經濟結構的重大調整,提供新的增長引擎,使經濟重新恢復平衡并提升到更高的水平。誰能在科技創新方面占據優勢,誰就能夠掌握發展的主動權,率先復蘇并走向繁榮。我國已痛失了歷史上幾次難得的發展機遇,在新一輪經濟恢復,產業創新發展的浪潮中,中國決不能再次缺席。

(二)科學定位新興產業的發展方向

考慮國外新興產業發展態勢。立足我國產業技術的基礎和新興產業的特征,遵循新興產業成長規律,準確定位新興產業發展方向。科學選擇新興產業應遵循如下原則:一是核心技術原則。新興戰略性產業要真正掌握關鍵核心技術,否則就會受制于人。二是新興化原則。新興產業要具有廣闊的市場前景和資源消耗低、帶動系數大、就業機會多、綜合效益好的產業特征。三是技術創新原則。要充分利用現有和潛在的優勢,促進產學研結合,促進科技與經濟結合,促進創新驅動與產業發展結合。四是協調發展,擇優突破的原則,選擇新興戰略性產業,要兼顧一、二、三產業和經濟社會協調發展,統籌規劃產業布局、結構調整、發展規模和建設時序,在最有基礎、最優條件的領域率先突破。

(三)政府要加大扶持力度,促進新興產業發展

國外新興產業發展表明:盡管各國的政治經濟體制不同,但無論是以市場經濟為主導的歐美國家,還是以政府主導型經濟為主的東亞國家和地區,政府大多都對未來需要重點發展的新興產業給予了必要的培育和扶持,而且支持力度空前。我國應借鑒國際經驗,加大扶持力度,積極支持培育新興產業發展。

1.推進新興產業投資。多元化格局由于對新興產業的投資具有一定的風險性,產業發展面臨著各種各樣的不確定性,必須由政府出面,加大支持力度,引導整個社會投入新興產業領域,形成以政府投資為主導,社會投資為補充的多元化格局。一是加大財政資金的支持力度。整合各類專項資金,劃出一定比例,支持新興產業基地內的基礎設施、重點項目、科研開發、公共服務平臺和創新能力建設。二是加大金融支持力度。積極利用資本市場進行融資,對新興產業上市企業給予獎勵。地方商業銀行在總貸款規模中,劃出一定比例的資金,用于支持新興產業發展。在符合信貸政策的前提下,國家政策性銀行和商業銀行對新興產業項目優先給予信貸支持。三是建立創業投資引導基金。多渠道籌措資金,用于建立創業投資引導基金,用于新興產業發展。

2.加強新興產業人才培養和引進。科技人才是戰略性新興產業發展的關鍵要素,培育戰略性新興產業要高度重視科技人才培養,把培育戰略性新興產業與科技人才的引進、培養和使用結合起來。支持高等院校和科研機構設立新學科和新專業,成立重點實驗室和研發機構,培養新興產業發展所需的各類人才。國家、省市人才引進計劃要向新興產業傾斜,在重點學科、重大專項、高新技術和金融管理領域加快引進海外高層次人才。在重大專項實施過程和戰略性新興產業的發展中,要大力培養和造就一大批創新型人才,給那些勇于創新創業的人才創造良好的環境。

3.構建新興產業發展的綜合政策支持體系。一是建立和完善多元化、多渠道的科技投入體系。綜合運用財政撥款、基金、貼息、擔保、稅收優惠等多種方式,撬動社會資金向戰略性新興產業投入;推動創業風險投資事業發展,促進多層次資本市場建設,政府引導金融機構加大對戰略性新興產業的投入力度。二是促進引進消化吸收再創新的新政策。加強對技術引進和消化吸收再創新的管理,限制盲目、重復引進,對企業消化吸收再創新給予政策支持,對關鍵技術和重大裝備的消化吸收和再創新,政府給予引導性資金支持,對消化吸收再創新形成的先進裝備和產品,納入政府優先采購的范圍。

(四)搭建戰略性新興產業科技平臺,增強科技支撐能力

圍繞戰略性新興產業的發展方向,依托具有較強科技研發能力的科研院所、重點企業組建國家級重點實驗室,部署開展面向戰略性新興產業的基礎性研究和前沿研究,儲備一批科技成果;以企業為主體,運用市場機制集聚創新資源,實現企業、大學和科研機構等在戰略層面的有效結合,共同突破戰略性新興產業發展的技術瓶頸;加強新興產業相關的工程技術研究中心建設,推動集成、配套的工程化成果輻射、轉移與擴散,加強科技成果向生產力轉化的中間環節,促進科技成果產業化;進一步整合、重組和優化現有的大型儀器、科技文獻、自然資源等平臺科技資源,為戰略性新興產業科技創新活動提供基礎條件保障。搭建戰略性新興產業科技成果轉化信息服務平臺,開展多形式的科技成果轉化活動,促進與戰略性新興產業相關科技成果轉化與產業化。▲