比較優勢動態變化規律與產業結構優化升級分析

胡俊文

(江漢大學 商學院,武漢 430056)

比較優勢動態變化規律與產業結構優化升級分析

胡俊文

(江漢大學 商學院,武漢 430056)

產業梯度、產業層級與比較優勢三者之間相互聯系、相互作用、相互影響。產業移出國(地區)實施“邊際產業”梯度轉移和生產區位轉移,產業移入國(地區)實施“進口替代”,都會導致比較優勢在產業移出國(地區)和產業移入國(地區)之間產生動態變化,進而促進各自產業結構調整和優化升級。中國只有加快產業結構調整和優化升級,才能避免落入“低端產業”陷阱,避免陷入“成本鎖定”陷阱和有效突破“飛地經濟”陷阱。

國際產業轉移;比較優勢;動態變化

進入21世紀以來,伴隨著經濟全球化的發展,越來越多的國家(地區),依據各自的比較優勢,從自身的資源稟賦、基礎設施、產業技術、市場需求以及政府政策等發展條件出發,通過國際產業轉移,積極參與全球產業分工,不斷推進自身產業結構轉型升級。發達國家(地區)在繼續向外轉移已經喪失比較優勢的資本密集型和技術密集型產業的同時,已經開始將高新技術產業的生產制造環節和部分研發、營銷活動以及服務業以外包形式轉移到有成本、資源、市場和人才優勢的發展中國家(地區);發展中國家(地區)也不再是被動地全盤接受發達國家(地區)的產業轉移,而是根據自身發展需要制定政策有選擇地承接產業轉移,隨著生產要素的積累和比較優勢的動態變化,開始將已經培育出國際競爭力的企業鏈條延伸到發達國家(地區),進行反梯度轉移。鑒于當今國際產業轉移已經出現加速發展和不斷升級之勢,研究國際產業轉移與比較優勢動態變化的基本規律,對于進一步制定和完善我國產業發展政策,加快我國產業結構調整和優化升級,具有十分重要的意義。

1 國際產業轉移與比較優勢的相互關系

1.1 產業梯度、產業層級與比較優勢

國際產業轉移形成的基礎是產業移出國(地區)與移入國(地區)之間存在產業梯度。由于世界各國(地區)在經濟技術發展上的不平衡以及生產要素稟賦不同,導致各國(地區)在產業結構發展階段上存在相對差異,具體表現為發達國家(地區)之間;發達國家(地區)與發展中國家(地區)之間;發展中國家(地區)之間在產業層級上形成了明顯的階梯狀差異,出現了產業間的梯度差,并按高低不同呈階梯狀排列。

所謂產業層級,是指依據技術要素密集度標準將產業進行分層,按照其技術密集度由低到高的層次遞進,將產業分為不同的層級,技術密集度高的產業為高層級產業,技術密集度低的產業為低層級產業。由于世界各國(地區)產業層級差異的客觀存在,特別是世界各國(地區)經濟技術發展和產業結構不斷優化升級的客觀需要,必然導致產業在國家(地區)間梯度轉移。產業從高梯度(高層級)的國家(地區)向低梯度(低層級)國家(地區)轉移,其結果既帶動了產業移出國(地區)產業結構優化升級,又提高了產業移入國(地區)產業結構的層次和水平。

所謂比較優勢概念,源于古典貿易理論,是在絕對優勢理論的基礎上提出來的,其核心思想是:國與國之間互利貿易的基礎并非絕對成本差異(絕對優勢),而是相對成本差異(比較優勢)。比較成本相對差異有兩重含義:一是同一國家內部生產不同種類商品的成本差異;二是不同國家之間生產同一種商品成本的差異。一國在特定產品生產上的比較優勢取決于這種相應成本差異。這種差異是由于國與國之間技術水平差異帶來的,在這里,技術水平的差異體現為勞動生產率的相對差異而不是絕對差異。與古典貿易理論強調技術差異不同,作為現代貿易理論的要素稟賦理論假定在技術水平相同的條件下,即各國的勞動生產率相同或者說各國生產函數相同的條件下,產生比較優勢或比較成本差異的原因有兩個,一是各個國家生產要素稟賦比率的不同。所謂生產要素稟賦指的是各國生產要素的擁有狀況。各國生產要素稟賦比率不同,是產生比較成本差異的主要決定因素。各國都生產使用本國稟賦較多,價格相對便宜的生產要素的商品以供出口,才具有比較優勢,雙方都可以獲益。另一個是生產各種商品所使用的各種生產要素的組合不同,即商品生產的要素密集度不同。根據商品所含有的密集程度大的生產要素種類的不同,可以把商品大致分為勞動密集型、資本密集型、土地密集型、資源密集型、技術密集型等不同類型。前述的產業層級,就是依據技術要素密集度標準將產業進行分層。不論是生產不同的商品,還是生產相同的商品,只要各國生產商品所投入的生產要素的組合或比例不同,就會產生比較成本差異,從而產生國際貿易。很顯然,一國如果對生產要素進行最佳組合,在某種商品的生產中多用價格低廉的生產要素,就會在該種商品上具有較低的比較成本,從而形成比較優勢。

1.2 產業梯度、產業層級與比較優勢的相互關系

產業梯度、產業層級和比較優勢三者之間相互聯系、相互作用、相互影響。技術要素密集度的高低決定了產業層級的高低,產業層級的高低決定了產業梯度的高低。技術要素密集度(代表生產力的發展水平)在產業層級的遞進過程中起決定性作用,直接影響和制約著國際產業轉移的區位方向和格局。由于在生產要素中,技術要素比其他要素更具有控制力和壟斷性,因此,技術要素決定產品在產業中的壟斷程度,繼而決定產品生產者的市場控制力和盈利能力。同時,產業層級的遞進和產業梯度的高級化,也強有力地推動著技術要素的不斷創新和發展。

相比之下,比較優勢與產業梯度、產業層級的關系,需要具體情況具體分析。在古典貿易理論框架中,在只有兩個國家,生產兩種商品,只有勞動一種要素的假設條件下,生產要素在國家之間不能自由流動而在一國的部門之間可以流動。比較優勢的形成來自于比較成本的相對差異,其根本是國與國之間技術水平的相對差異。一國產業(產品)的技術水平高,其勞動生產率就高,其相對成本就低,就具有比較優勢。一國具有比較優勢的產業(產品)相對于另一國的該產業(產品)就形成了相對高梯度或高層級產業(產品),而其具有相對比較劣勢的產業(產品)相對于另一國的該產業(產品)則形成了相對低梯度或低層級產業(產品)。

在現代貿易理論中,假設存在著兩種或者兩種以上的生產要素,國與國之間生產同一種產品技術水平相同,生產要素價格均等,生產要素在一個國家內部可以完全流動,但在國際間是不能流動等條件下,比較優勢的形成一方面取決于生產要素豐裕度的狀況或生產要素稟賦比率的不同。生產要素稟賦比率的不同形成產業(產品)比較優勢成本的差異,從而形成產業(產品)的比較優勢和比較劣勢。另一方面取決于要素密集度的不同。生產要素密集度不同或生產商品所投入的生產要素的組合或比例不同,而形成產業(產品)比較成本的差異,從而形成比較優勢和比較劣勢。無論是生產要素豐裕度的比較,還是生產要素密集度的比較,都是由于生產要素稟賦的差異,導致生產要素價格差異,而生產要素價格差異又導致了生產成本的差異進而導致各國商品價格的不同,從而產生了各國比較優勢的不同并形成了國際貿易。在此必須強調,在生產要素不能在各國之間自由流動的前提下,生產要素稟賦的不同是各國間形成不同的產業分工和產業梯度的主要原因,這一梯度是由于生產要素稟賦差異而形成的,不是僅由產業層級或技術要素密集度決定的。所以,在這種假設條件下,國與國產業(產品)之間的比較優勢就不能完全反映國與國之間產業(產品)梯度的高低,國與國之間具有比較優勢的產業并不一定就是高梯度(高層級)產業,具有比較劣勢的產業也并不一定就是低梯度(低層級)產業。只有在生產要素能夠跨國流動的條件下,要素流動才是各國按產業梯度從高向低轉移的基礎性手段。

2 國際產業轉移與比較優勢的動態變化規律

2.1 產業移出國(地區)實施“邊際產業”梯度轉移與比較優勢的動態變化

根據當今國際產業轉移的基本規律,產業移出國(地區)實施產業轉移,一般從“邊際產業”入手,即對產業移出國來說,已經處于或即將陷入比較劣勢的產業可稱為邊際產業(注意這也指對方國家具有顯在或潛在比較優勢產業)依次進行。最先轉移的產業一般為技術含量低并在國內失去比較優勢的勞動密集型產業,其次是轉移中度技術含量的資本密集型產業,最后轉移的是技術密集型產業。對于產業移出國(地區)來講,隨著國內“邊際產業”的轉移,國內產業結構將得到優化和提升。對于承接國家(地區)來說,承接的產業是具有相對潛在優勢的產業,引進后必將促進其生產力水平的提高和產業結構優化升級。在此必須強調,產業移出國(地區)在實施產業轉移的過程中,其移出國外的產業生產函數必須高于移入國(地區)該產業的生產函數,或者說,移出國(地區)該產業的技術密集度要高于移入國(地區)該產業的技術密集度,否則兩者之間就無法形成產業梯度,因而也就失去了產業轉移的意義。

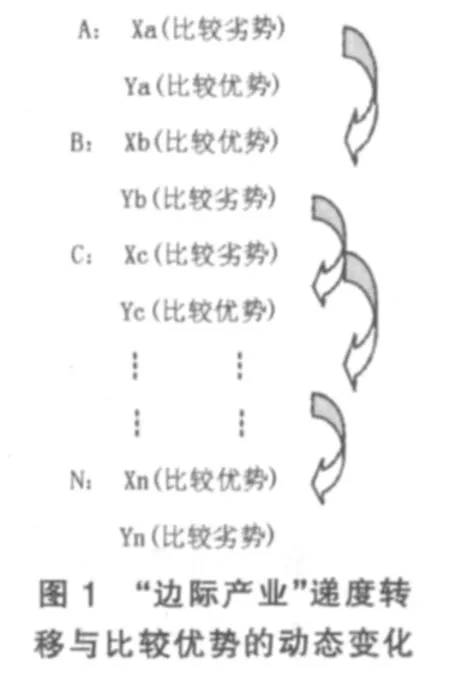

為了詳細說明這種產業梯度轉移中比較優勢動態變化的規律,我們不妨假設A國為產業移出國,B國為產業移入國,且只有X,Y兩種產業(產品)進行投資或銷售。其產業狀態如下:在A國,Xa產業(產品)具有比較優勢,Ya產業(產品)具有比較劣勢;在B國,Xb產業(產品)具有比較優勢,Yb產業(產品)具有比較劣勢。由于生產要素積累或經濟增長,改變了A國的比較優勢形態,進而形成了比較優勢的動態變化,即以前具有比較優勢的Xa由比較優勢變為比較劣勢地位,成為了“邊際產業”。反之,Ya從比較劣勢變為具有比較優勢,使得生產Xa產業的利潤率低于Ya產業。這樣,A國X產業的各個企業有的轉向Y產業,有的則轉向B國進行生產,從而使得的A國的產業得到結構性調整。由于A國的生產函數先進于B國,且Xa與Xb之間的技術差距較小,比較容易承接,能使B國Xb產業的勞動生產率有較大提高,這樣,Xa在B國就希望成為比較優勢,從而向B國轉移,同理,如果存在A,B,C……N國,具有X、Y兩種產業(產品),并生產函數依次遞減,然后依次從各國的“邊際產業”(產品)進行轉移,就將形成以A國為起點的產業梯度轉移鏈,從而實現比較優勢的動態變化和產業之間的動態轉移,形成了產業移出國(地區)與產業移入國(地區)產業梯度轉移與比較優勢的動態變化,見圖1。

2.2 產業移出國(地區)實施生產區位轉移與比較優勢的動態變化

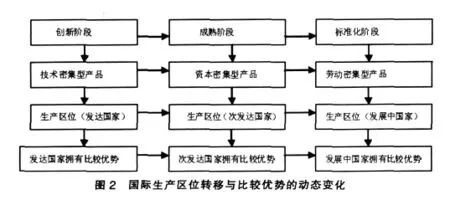

一種產業(產品)從研發到進入市場,再到退出市場,技術在產業(產品)生產周期中的動態變化,形成了產業(產品)生產周期循環的不同階段。在不同階段,伴隨著國際生產區位的轉移,比較優勢也相應發生了變化。在產業(產品)的創新階段,生產要素的密集性表現為技術密集型,研發費用在成本結構中所占比重最大,少數先進國家擁有相對較高的科技水平和較多的科技人員,能在研究設備方面投入大量的資本,也有較強的風險承擔能力,發達國家(地區)在這一階段擁有比較優勢,技術壟斷和產品差別是比較優勢的重要來源,盡管開始價格偏高,但由于產品的需求價格彈性很低,生產成本的差異對企業生產區位的選擇影響不大,這時最有利的安排是在國內生產,通過向其他欠發達國家出口以滿足國外需求。在產業(產品)進入成熟階段,知識技術的投入減少,資金和管理要素的投入增加,高級的熟練勞動力投入越來越重要,產業(產品)的要素密集性轉化為資本密集型。發達國家在這一階段仍然擁有比較優勢,但由于產品價格下降,產業(產品)的生產區位開始由發達國家(地區)向次發達國家(地區)轉移,出口也開始由次發達國家(地區)輸出到發展中國家(地區)。當產業(產品)進入標準化階段,發達國家(地區)和次發達國家(地區)的產品差別優勢已完全喪失,大規模資本投資的約束作用也大大下降,成本優勢已成為競爭能力的主要約束因素,原材料和勞動工資,特別是低工資的非熟練勞動與半熟練勞動成為最為重要的成本,這一時期的產品要素密集性表現為勞動密集型,這時的產業(產品)移出國(地區)可用對外直接投資(FDI)、出口等多種方式,將產業(產品)生產轉移到工資最低的發展中國家(地區)。

在產業(產品)的整個生命周期的循環過程中,既是產業(產品)移出國(地區)從技術壟斷到技術擴散的變化過程,也是產業(產品)移出國(地區)技術要素密集性和資本要素密集性由強變弱的變化過程,更是產業(產品)移出國(地區)產業層次由高向低的弱化過程。反之,對產業(產品)移入國來說,是技術要素密集性和資本要素密集性由弱變強的過程,也是其產業(產品)層次由低向高的強化過程。兩者之間生產要素密集性的此消彼長,導致比較優勢在產業之間動態轉移,詳見圖2。

2.3 產業移入國(地區)實施“進口替代”與比較優勢的動態變化

根據現代貿易理論,一國的國際貿易形態是由該國的比較優勢決定的。由于各國資源稟賦的差異,同種產品在不同國家生產成本也不同。一國將生產并出口密集使用該國比較豐富資源的產品,而進口使用該國比較稀缺資源的產品。發展中國家(地區)由于缺乏資本和技術,具有自然資源和勞動力資源豐富的優勢,因此,發展中國家(地區)進口資本和技術密集型產品,出口勞動密集型和資源密集型產品。發達國家(地區)由于具有資本和技術資源豐富的優勢,則進口勞動密集型和資源密集型產品,出口資本和技術密集型產品。必須強調,隨著時間的推移,要素的密集性也會相應發生變化,舊的比較優勢將逐漸喪失,新的比較優勢將不斷產生。在發展中國家(地區)經濟發展的初期,勞動豐裕而資本和技術短缺的要素稟賦狀況決定了其比較優勢在于勞動密集型產品的生產,隨著經濟的發展,發展中國家(地區)的要素稟賦狀況必然發生變化,勞動這一生產要素由于不斷得到充分利用而變得短缺起來,相應地資本和技術這兩種生產要素由于不斷累積而變得豐裕起來,這時,發展中國家(地區)的比較優勢就由勞動密集型產品的生產轉移到資本和技術密集型產品的生產上來。

發展中國家(地區)實施“進口替代”,承接發達國家(地區)的產業轉移,主要通過技術引進→“進口替代”→出口來實現產業結構的調整和優化升級。在技術引進階段,技術密集型或資本密集型產業從發達國家(地區)向發展中國家(地區)轉移,產品的進口需求逐漸增加,國內市場為其逐步壟斷。同時,對該產業在技術上通過不斷吸收和消化并進行模仿生產。在“進口替代”階段,該產品的國內需求明顯增長,國內商品通過擴大生產規模和成本的降低,逐漸代替進口產品。在出口階段,產品的國內需求增長開始趨緩,國產商品生產的繼續擴大必然由出口的增加來維持,開始向其他發展中國家(地區)甚至向少數發達國家(地區)出口。伴隨著發展中國家(地區)承接產業轉移過程中生產要素的不斷累積,發展中國家(地區)的勞動力要素不斷得到充分利用而開始短缺,相應的資本和技術要素不斷累積而越來越豐富,導致發展中國家(地區)生產要素的密集性發生了根本性改變,其比較優勢從勞動密集型向資本和技術密集型轉變,比較優勢隨著經濟發展水平的提高,創新技術的加快和產業結構的升級而實現動態變化。

3 對中國加快產業結構調整和優化升級的思考

通過對國際產業轉移與比較優勢動態變化規律的分析和探討,聯系當前中國產業發展的實際,如何在當前繼續應對全球金融危機中,緊緊抓住全球產業調整轉移加快帶來的重大機遇,實現我國產業結構調整和優化升級,筆者認為應該從以下幾方面實現突破。

(1)將技術引進與技術創新有機結合起來,加大政府對中小企業自主創新的扶持力度,建立支撐民營中小企業技術創新的動力機制,避免落入“低端產業”陷阱。

我國改革開放30多年的實踐證明,通過實施 “進口替代”和引進國外直接投資(FDI),可以節省自己進行研發所需的成本,避開研制風險,投入少,時間短,少走彎路,并能很快形成生產力和競爭力,通過技術要素密集度的迅速改變形成“后發優勢”實現趕超。我國東部沿海地區出口加工業的迅速崛起,帶動整個進出口的快速發展,就是最好的例證。但是,在這次全球金融危機中,對我國沖擊最大的產業,同樣是這些東部沿海地區的出口加工業,由于自主研發、自主品牌、自主營銷能力欠缺,出口加工產業抵御風險能力較低,發達國家(地區)移出的產業,多為已經處于或即將陷入比較劣勢的邊際產業。基于國際產業轉移的比較優勢動態變化規律告訴我們,真正的技術靠“引進—模仿”是得不到的,靠花錢是永遠買不到最新技術的。沒有自己的核心技術和自主知識產權,就容易陷入“引進—落后—再引進—再落后”的惡性循環而落入“低端產業”陷阱。國際金融危機正在催生新的科技革命和產業革命。發展戰略性新興產業,搶占經濟科技制高點,決定中國的未來。我們要抓住機遇,推動經濟進入創新驅動,內生增長的發展軌道。在承接產業轉移過程中,一方面要將技術引進與技術創新有機結合起來,加大對技術的系統集成和綜合創新,在此基礎上形成其獨立自主知識產權的技術體系;另一方面要在重視大型國企和技術型企業技術創新的同時,加大政府對中小企業自主創新的扶持力度,建立支撐民營中小企業技術創新的動力機制,從根本上避免落入“低端產業”陷阱。

(2)延長產業鏈,提升產品的高科技含量和附加值,不斷尋找要素成本的最佳投資洼地,避免陷入“成本鎖定”陷阱。

目前中國出口產業中競爭力比較強的產業(產品),基本上還是附加值比較低,生產中具有成本優勢的勞動密集型產業(產品),如紡織品、服裝、玩具、計算機零配件等。實踐證明,當中國的勞動資源相對豐裕,其比較優勢就體現在勞動密集型產業(產品)上,生產過程中使用較多的廉價勞動力,節約昂貴的資本,其產品成本相對來說就比較低,在同是勞動密集型產業(產品)的生產上,與相應的發達國家(地區)相比較就具有價格上的競爭優勢。基于國際產業轉移的比較優勢動態變化規律告訴我們,這種建立在生產要素低成本基礎上的相對比較優勢,不是靜態的,是處在動態變化之中。自2007年以來,伴隨著通脹壓力加大、成品油價格急升、新勞動合同法實施、加工貿易政策調整以及金融危機爆發引致的國際需求下降等一系列外部環境變化,我國東部沿海地區人工、水電、土地資源等方面的要素成本快速上升,導致出口產品競爭力下降,形成所謂“成本鎖定”陷阱。隨著中國工資水平的上升和社會保障制度的逐步完善,再加上匯率、運輸和原材料成本的變化等因素,今后,我國低勞動力成本的優勢必將逐漸削弱,隨著勞動力成本的上升,勢必出現結構性用工短缺。面對這一嚴峻態勢,我們一方面要積極引導現有出口產業加快實現轉型升級和進行結構性調整,延長產業鏈,盡快介入國際生產鏈條中附加值較大,科技含量較高的一環,生產出更具價格競爭優勢的高技術產品以應對成本上升的壓力;另一方面要積極鼓勵具備條件的產業(企業)實施“走出去”戰略,尋求要素成本新的投資洼地,向交通運輸條件好,經濟發展處于低梯度水平的中西部地區乃至成本更具有優勢的東南亞、非洲、拉美等國家(地區)轉移,才能從根本上避免陷入“成本鎖定”陷阱。

(3)在拓展國際市場的同時,立足于擴大內需,建立根基扎實,結構完善的產業體系,大力培育戰略性新興產業,有效突破“飛地經濟”陷阱。

在承接發達國家(地區)產業轉移過程中,我國東部沿海地區有一個共同的特點,就是側重于發展外向型經濟,實行“出口導向”戰略。原材料、零部件等中間產品和制成品“兩頭在外,大進大出”,一旦各廠商相應競相壓價將使貿易條件和經營環境迅速趨于惡化,一旦國外主要出口市場需求萎靡,必將導致此類外向型產業的規模化轉移,繼而形成所謂“飛地經濟”效應,不利于形成穩定扎根的產業體系。全球金融危機,對國際市場需求造成重創,進而對我國沿海地區外向型制造體系也造成嚴重影響,企業外遷和漂移現象較為嚴重。東部沿海地區承接發達國家(地區)產業轉移的經驗告誡我們,在承接發達國家(地區)產業轉移過程中,我國中西部地區切忌照搬東部沿海地區的發展模式,一定要從自身的資源稟賦、基礎設施、產業技術、市場需求出發,充分發揮自身的比較優勢。在重視拓展國際市場的同時,更要注重建立根基扎實,結構完善的產業體系,推進重點產業調整振興。同時,要立足擴大內需,加強內銷市場的開拓,加速產業結構升級,大力培育戰略性新興產業,發展新能源、新材料、節能環保、生物醫藥、信息網絡和高端制造業,有效突破“飛地經濟”陷阱。

[1]戴宏偉.國際產業轉移與中國制造業發展[M].北京:人民出版社,2006.

[2]陳勇.FDI路徑下的國際產業轉移與中國的產業轉移[M].大連:東北財經大學出版社,2007.

[3]保羅·克魯斯曼 茅瑞斯·奧伯斯法爾德 國際經濟學(第五版)[M].北京:中國人民大學出版社,2002.

[4]多米尼克·薩爾瓦多 國際經濟學[M].北京:清華出版社,2004.

[5]小島清.對外貿易論中文版[M].天津:南開大學出版社,1987.

[6]Raymond Vernon.Investmentand InternationalTrade in the Product Cycle[J].Quarterly Journal of Economics,1966,80(2).

[7]李輝文.現代比較優勢理論研究[M].北京:中國人民大學出版社,2006.

[8]胡俊文.從比較優勢向競爭優勢轉變[J].理論學刊,2004,(3).

F062.9

A

1002-6487(2010)22-0103-04

湖北省教育廳人文社科研究一般項目(2008y158)

胡俊文(1962-),男,湖北武漢人,教授,研究方向:國際貿易與投資、國際管理。

(責任編輯/浩 天)