推動農業(yè)專業(yè)戶為主體的合作組織發(fā)展研究

劉巧雅 汪虎山

(安徽大學,安徽 合肥 230039)

[關注三農 ]

推動農業(yè)專業(yè)戶為主體的合作組織發(fā)展研究

劉巧雅 汪虎山

(安徽大學,安徽 合肥 230039)

我國正處于城鄉(xiāng)一體化、工業(yè)化的進程中,城鄉(xiāng)一體化的關鍵在于轉移農村剩余勞動力,也就是要減少農民的數(shù)量,農業(yè)現(xiàn)代化需要文化素質高的農民。農民專業(yè)合作組織更應該注重質的發(fā)展,不是將現(xiàn)有的大部分農民都吸收到農民合作組織中,而要有針對性地吸收農民加入,吸收那些生產規(guī)模相對大的、生產率相對高的農民加入組織,即應推動農業(yè)專業(yè)戶為主體的合作組織的發(fā)展。

城鄉(xiāng)一體化;現(xiàn)代農業(yè);成本和收益

1978年黨的十一屆三中全會確立了家庭聯(lián)產承包責任制,實行農民一家一戶分散經(jīng)營,隨著市場經(jīng)濟的發(fā)展,農業(yè)和農民的弱質性需要農民專業(yè)合作組織來實現(xiàn)大市場與小農生產的對接。在市場經(jīng)濟體制尚未健全和農業(yè)比較效益還相對低下的情況下,分散經(jīng)營的小規(guī)模農戶,很難參與激烈的市場競爭,亟需進行微觀經(jīng)濟體制創(chuàng)新。目前,我國的農民專業(yè)合作組織還存在數(shù)量少,規(guī)模和覆蓋面小;服務內容少,發(fā)展水平低;內在機制不合理;政策扶持力度不夠;輔導培訓機制不健全等問題。要解決這些問題,最終都要歸結為人的因素,也就是要依靠農民專業(yè)合作組織的成員。我國正處于城鄉(xiāng)一體化、工業(yè)化的進程中,農民專業(yè)合作組織更應該注重質而不是量,不是將現(xiàn)有的大部分農民都吸收到農民合作組織中去,而是有針對性地吸收農民加入,即吸收那些生產規(guī)模相對大、生產率相對高的農民加入組織。

一、城鄉(xiāng)一體化的關鍵在于轉移農村剩余勞動力,也就是要減少農民的數(shù)量

解決“三農”問題的中心環(huán)節(jié),就是要將農村剩余勞動力轉移到城鎮(zhèn)非農產業(yè)中去。“三農”問題可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略研究組 2004年的研究成果表明:中國“三農”問題的根本出路在于大量減少農民的數(shù)量,只有當農村人口下降為總人口的 25%以下時,農村土地的價值才能達到市場化要求的成本閾值。2006年末我國總人口為131448萬人,其中農業(yè)人口只有下降到 32862萬人時,農業(yè)土地的集約化生產、規(guī)模生產和專業(yè)化生產才具有真實推進的可能。2006年,“現(xiàn)有生產水平下農業(yè)約需要1.5億—1.8億的常年勞動,農村約有 1億—1.2億富余勞動”。這表明我國存在至少 1億的富余勞動力,伴隨著農業(yè)生產水平的提高,所需要的農民數(shù)量會更少。

2010年 6月 21日,全國總工會新生代農民工問題課題組發(fā)布的《關于新生代農民工問題的研究報告》指出:中國現(xiàn)階段約有 1億平均年齡在 23歲左右的新生代農民工,其中 89%的新生代農民工對于農活并不熟悉,他們不愿意種地。據(jù)中國青少年研究中心發(fā)布的新生代農民工研究報告,新生代農民工大多都抱有在務工地長期穩(wěn)定生活的強烈愿望,55.9%的人準備將來“在打工的城市買房定居”。既然新生代農民工不愿從事農業(yè)生產,那么加入農民合作組織無從談起。

既然農民的數(shù)量正在減少,那么究竟具備哪些素質的人會愿意而且可以留下來,自愿從事農業(yè)生產呢?黨的十六屆五中全會通過的《建議》明確回答了這個問題:即這是一代“有文化、懂技術、會經(jīng)營”的農民。“有文化”,是指新型農民具備一定的文化知識,科學文化素質不斷提高。“懂技術”,是指新型農民必須掌握一定的科學技術,特別是掌握與農業(yè)生產和現(xiàn)代農業(yè)相關的實用技術。“會經(jīng)營”,是指農民必須具備一定的適應市場經(jīng)濟發(fā)展的經(jīng)營管理能力。毫無疑問,那些最終身份或者說職業(yè)是農民的人,應該是有一定的科學文化知識,掌握了一定技能,能夠適應現(xiàn)代化農業(yè)的農民。現(xiàn)階段這部分人是農村中的“精英農民”,他們理應成為農民專業(yè)合作組織吸收的成員。

二、農業(yè)現(xiàn)代化需要文化素質高的農民

中國農業(yè)現(xiàn)代化的目標,一是增加農產品產量;二是增加農民收入。提高農村土地生產率可以增加農產品產量,提高勞動生產率可以增加農民收入。勞動生產率的提高需要農村勞動力的大量轉移、土地的適度規(guī)模以及農民素質的提高。只有當大量農村勞動力離開土地,轉移到城鎮(zhèn)和城市中去,土地才能實現(xiàn)適度的集中。農民科技文化素質的高低對農業(yè)的發(fā)展起著至關重要的作用。在丹麥,沒有受過農業(yè)基礎教育、務農實踐和沒有獲得“綠色證書”的人是沒有資格當農民的。農民對新技術的應用能力使丹麥一項新技術從推廣到應用的周期不超過 1年。而目前我國農民平均受教育年限只有 7.3年,全國 92%的文盲、半文盲在農村。農村勞動力中,小學以下文化程度占 38.2%(其中,文盲半文盲占 7.6%)、初中文化程度占 49.3%、高中及中專文化程度占11.9%、大專及以上文化程度僅占 0.6%;受過專業(yè)技能培訓的只有 9.1%,接受過農業(yè)職業(yè)教育的只占 5%。同時,農業(yè)技術服務體系基本上處于“網(wǎng)破人分”的狀況,農業(yè)職業(yè)技術教育萎縮,而文化程度較高的青壯年農民大量向城鎮(zhèn)轉移。顯然,低文化素質的農民不能適應建設新農村和現(xiàn)代農業(yè)的需要,而專業(yè)大戶的文化素質相對較高,同時也與國家所要求的新型農民差距較小。

三、加入合作組織的成本和收益。

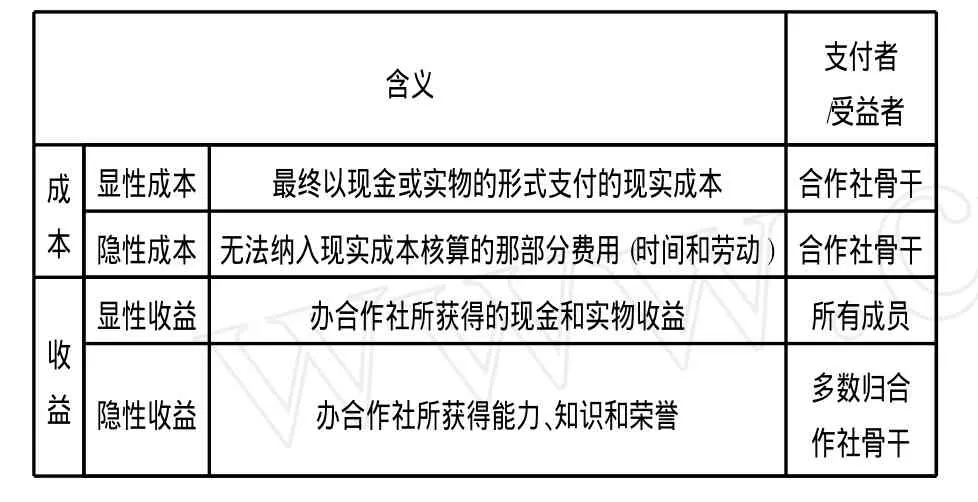

加入合作組織能夠獲得比不加入合作組織更大或至少是相同的可靠收益。農民組建或參加合作組織,成本和收益分為以下幾種 (見表 1):

表1

由表 1可知,合作社骨干通過農民專業(yè)合作組織得到的收益 (包括顯性收益和隱性收益)只有大于付出的成本 (包括顯性成本和隱性成本)時,合作社骨干才愿意留在組織中。作為合作社骨干要承擔顯性成本和隱性成本,而顯性收益歸所有成員,也就是說,如果一旦由普通成員成為合作社骨干,就要承擔顯性成本和隱性成本,那么只有在隱性收益高于顯性成本和隱性成本的時候,合作社成員才能被激勵成為合作社骨干。然而,隱性收益中的能力和知識,雖然是收益,但這部分收益最終會被利用在農民合作專業(yè)組織生產和發(fā)展過程中,使全體成員受益,成為所有成員的收益。假設合作社骨干有所保留,沒有將獲得的知識和能力奉獻給農民合作專業(yè)組織,但是由于農業(yè)生產場所的開放性和公開性,使得一個農戶的新技術極易被周圍其他農戶采納和模仿,那么結果最終為全體成員收益。而隱性收益中的榮譽是看不見摸不著的,且人們對于榮譽的理解和度量不同,就如同西方經(jīng)濟學中的效用這一概念,更多的是主觀感受。同時,在市場經(jīng)濟條件下,多數(shù)人從事生產經(jīng)營的首要目標是追求利潤,而不是榮譽。當然,不可否認的是,按照馬斯洛的需求理論,人在物質層次需求得到一定滿足的情況下,更多的是對精神層次的追求。不過,每個人對于物質層次與精神層次的滿足程度不盡相同,無法保證每個合作社骨干都能為了榮譽而干勁十足。

希望從合作組織獲得的利益包括:增加凈經(jīng)濟收益;生產經(jīng)營的農產品有一個穩(wěn)定的市場;通過合作組織來抵抗其它市場力量,糾正市場上的價格扭曲。而容易組建或參加合作組織要有以下前提:一是市場風險大,單個農戶處于弱小地位;二是產品易腐、易爛、不宜長期保存;三是規(guī)模經(jīng)濟顯著;四是要在合作化運動中遭受挫折不大的地方;五是要在資金需求不多的行業(yè);六是要在農民組織管理水平較高的地方。農民在權衡了直接利益與間接利益、短期利益與長遠效益等方面之后,才會選擇加入或不加入。但這種利益的權衡有一個大前提:農民愿意從事農業(yè)生產。

而在現(xiàn)實中,農民有兩種選擇:一是從事農業(yè)生產,二是進城務工。據(jù)統(tǒng)計,中國現(xiàn)有農民 2.3億人,據(jù)學者估算,中國農村勞動力大約剩余 1.1億,其中,40歲以上的占 50%,女性占 55.37%,文化程度在小學以下的占42.96%。農村中的青壯年且有一定文化程度的勞動力選擇了進城務工。這表明,只有當從事農業(yè)生產的收益大于進城務工收益的時候,農民才會愿意從事農業(yè)生產,而一般情況下,有很大一部分農民從事農業(yè)生產是達不到這一收益的,否則就不會出現(xiàn)大量農民進城務工,只有具有一定生產規(guī)模的專業(yè)大戶才能達到。

在實踐中,加入農民專業(yè)合作組織的一般都是具有一定經(jīng)濟規(guī)模、農產品生產的市場化和商品化程度較高的專業(yè)大戶。例如,浙江某市的農業(yè)局長曾提議種糧大戶各找一批農戶聯(lián)合起來組成農民專業(yè)合作組織,但這些種糧大戶都表示,只愿意聯(lián)合種植面積在一定規(guī)模以上的農戶,只有這些農戶才會專心種植糧食。這些專業(yè)大戶的生產經(jīng)營規(guī)模大,占有的市場份額相對也較大,更能準確地了解市場信息并預測市場,當然承擔的市場風險也較大,所以他們更愿意聯(lián)合起來,組成農民專業(yè)合作組織。這樣不僅使商品的銷售量達到一定的規(guī)模,爭取到更多的與市場和政府的話語權,有效抵御市場風險,而且經(jīng)濟實力能保證組織的正常運轉。要提升農產品的市場競爭力,就必須按照國際和國家的標準對初級農產品進行加工,以打造出自己的品牌,而一家一戶或小規(guī)模的農戶是無法做到的。

[1]馬曉河,馬建蕾.中國農村勞動力到底剩余多少[J].中國農村經(jīng)濟,2007(12).

[2]李燕凌,湯慶熹.我國現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及其戰(zhàn)略對策[J].農業(yè)現(xiàn)代化研究,2009(6).

[3]王國敏.中國特色農業(yè)現(xiàn)代化道路的理論闡釋與實證研究[J].理論與改革,2009(5).

[5]柯炳生,陳華宇.對培養(yǎng)新型農民的思考 [J].中國黨政干部論壇,2006(4).

[6]張曉山.促進以農產品生產專業(yè)戶為主體的合作社的發(fā)展——以浙江省農民專業(yè)合作社的發(fā)展為例[J].中國農村經(jīng)濟,2004(11).

[7]周立.誰來支付合作成本?——對鄉(xiāng)村建設合作收益與合作成本問題的一般分析[J].經(jīng)濟經(jīng)緯,2006(6).

F325.1

B

1002-2880(2010)09-0070-02

(責任編輯:梁宏偉)