蔡偉素 用“杰青”精神帶兵

2010-12-29 00:00:00陳晰

中華兒女 2010年17期

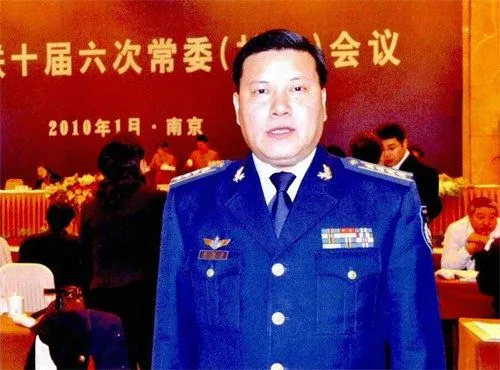

蔡偉素 成都軍區后勤部副部長,第七、八、九、十屆全國青聯常委

“我對青聯這個組織有著深厚的感情,她深深地影響了我,甚至改變了我一生的軌跡。”

1990年,25歲的蔡偉素當選首屆“中國十大杰出青年”。十位“首杰”之中,有“棋圣”聶衛平、育種專家李登海、世界冠軍黃志紅……而時任成都軍區空軍后勤部被服廠廠長的蔡偉素,是其中最年輕的一位。

一名士兵的軍旅企業家之路

出生在河南省固始縣一個普通農民家庭的蔡偉素,17歲時懷著“將軍夢”走進軍營,想在部隊干出一番轟轟烈烈的事業。恰逢1980年代初期,軍費緊張,部隊響應號召,發揚“自己動手,豐衣足食”的南泥灣精神,發展農副業生產。新兵訓練結束后,蔡偉素被分配到武漢市郊的一個軍墾農場。

對于這個任務,蔡偉素既沮喪又懊惱,“我來部隊,是為了當兵打仗,建功立業,怎么又讓我去種田?”后來,他發現農場有來自全國各地的戰友,甚至不乏有來自北京這些大城市的兵,人家都能踏踏實實地干活,自己還有什么理由牢騷滿腹呢?

在與戰友的交流中,蔡偉素也慢慢地開始轉變了想法,“農場其實也是戰場,把農副業生產搞好了,讓部隊生活改善了,也是在培養部隊的戰斗力啊。”如今回憶起來,蔡偉素說,對年輕人來說,關鍵在于有沒有融入自己的事業之中,一旦融入進去了,很快就會找到自己的位置。

找到位置后的蔡偉素很快就干出了一番成績。他發現,部隊的農場靠種莊稼并不理想,種上五千斤大豆,一年下來只能收三四千斤,因為農場在黃土高坡,水源稀少,種地只能是靠天收。一次偶然的機會,他了解到農場附近要建兩所院校,不如辦一個磚瓦廠,豈不是現成的生意?他歪歪扭扭地寫了個報告,沒想到領導報到軍區首長那里后,首長十分重視,很快拍板投資建了磚瓦廠。建成兩年后,每年的利潤都達到了170多萬元。

或許是因為經營磚瓦廠的出色表現,領導注意到了這個年輕戰士。1985年,一紙調令讓年僅21歲的蔡偉素走馬上任到空軍成都被裝廠當廠長。

這個被裝廠在貧困中艱難掙扎了24年,財力、人心都已到了全面崩潰的邊緣。蔡偉素懷著一腔熱血走馬上任,白手起家,經過十幾年的發展,將一個只有十幾臺縫紉機,二十多名軍人家屬的作坊式小工廠發展成為擁有幾千名職工、數億元資產、多種產業并存的雷劍集團。1994年,雷劍集團被評為“中國明星企業”,蔡偉素也在1990年當選首屆“中國十大杰出青年”。

青聯歲月

同樣是在這一年,蔡偉素加入了全國青聯這個大家庭。“之前是四川省青聯的一份子,對青聯這個組織有所了解。加入全國青聯后,更是交了很多朋友,學到很多東西,開闊了自己的眼界,為自己后來事業的發展進步和壯大也奠定了堅實

的基礎,在自己人生的發展道路上,這種作用是別的領域不可替代的。”

蔡偉素回想起自己剛剛到成都創業的時候,“兩眼一抹黑,誰也不認識。一個年輕戰士,沒讀過多少書,企業管理的經驗又不足,什么企業的定位、產品的定位,這些都不知道。后來加入青聯組織后,青聯里面聚集了很多優秀的青年企業家和高級管理人才,通過和他們的交流,會診,很快就給我提供了思路和方案。后來經過一位委員介紹,我去川大讀了經濟管理,頓時感覺到天地寬得很,胸懷開闊得很,思路大得很,這些都是青聯組織給我奠定的堅實的思想基礎和人生基礎”。

蔡偉素說,在青聯組織中認識的許多好朋友,對自己的一生都產生了重要的影響,每一次大家在一起聚會、暢談,都會收獲新的觀念,得到啟發。“青聯組織中人才濟濟,有很多優秀的科學家、藝術家、企業家,他們的謙虛、質樸、真誠都在深深地影響著我,讓我學會以一顆平常心來對待自己的成績和榮譽。”

回憶起在青聯的二十多年,蔡偉素說,青聯是一個充滿魅力的組織,只有她,能將這么多年輕的智慧,力量,思想整合在一起,這種整合又是寬松的,自由的,讓每個人在組織中自由地發揮、自主地奉獻。

戰斗在人民需要的地方

蔡偉素說,青聯的事業一直伴隨著自己成長,在青聯的20年,是自己一生中最珍貴,最黃金的20年。這20年中,蔡偉素從一個普通的戰士成長為掌管一個大型企業集團的董事長。在企業蒸蒸日上的時候,面臨軍隊必須與企業脫鉤,他毅然選擇了留在部隊,承擔起了一個軍人的責任。

2008汶川5·12特大地震發生后,成都軍區空軍于5月13日凌晨6點迅速急調1800余名官兵組成應急部隊,火速開赴彭州市龍山鎮展開大營救,擔任成都軍區空軍后勤部副部長的蔡偉素成了這支隊伍的副總指揮。

在接連不斷的余震中,蔡偉素率領部隊官兵們躲閃著不斷從頭頂滾落的巨石,冒著滂沱的大雨攀巖涉水,翻山過河,歷經五小時,行進33公里,終于到達銀廠溝,成為第一支到達溝底實施緊急救援的部隊。5月14日清晨7點,他又馬不停蹄地帶領一個550人組成的隊伍火速趕往銀廠溝腹地大龍潭進行救援。晚上打著火把連夜下山匯報情況,第二天,兩天一夜沒有合眼,腳上都已布滿血泡的蔡偉素帶領430名官兵,再次攜帶大量物資進山。

三進三出銀廠溝之后,蔡偉素顧不得休息,又組織了一支30名勇士的敢死隊,喝下壯行酒,趕赴銀廠溝最底部,也是最后一個搜救盲點小龍潭。在行進過程中,一次猝不及防的余震導致山上巨石滾落,眼看就要砸中自己前面的一個小戰士,蔡偉素一把將他拉到自己身后,自己的腳卻被巨石砸傷。

一次次舍生忘死的經歷,讓與他并肩作戰的官兵們感動萬千。“生死關頭,我們只是在電影里面看到過指揮員帶領戰士沖鋒陷陣。但這次,我們確實在現實中看到了。”

返回后,蔡偉素又帶領官兵投入緊張的災后重建工作,建學校的活動板房,帶領部隊打通了50多公里的道路,又援建了一所鄉鎮醫院……既是沖鋒陷陣的戰斗員,又是運籌帷幄的指揮員,蔡偉素帶領部隊官兵在抗震救災的戰斗中,創造了一個又一個的奇跡。

2010年,我國西南地區遭遇特大干旱后,蔡偉素又帶領官兵趕赴災區組織抗旱工作,在山區一呆就是三個多月,與戰士們一起往返于幾十里的山路中,為百姓送水,組織部隊官兵進行了上千次人工降雨,有效地緩解了旱區的災情。

時隔20年,雖然身份、職務變了,但不畏困難、勇于擔當的“杰青”精神卻沒有變。“年輕時走進軍營,想法很簡單,當兵打仗,保衛祖國。在青聯大家庭的鍛造,讓我懂得了一個人在社會中不能只為自己的一點想法而活著,要在民族的復興進程中,在國家的發展大局當中,找到自己的位置。這讓我在任何時候都能夠充滿激情,充滿活力地去面對每一天的工作。”蔡偉素說,做一個優秀的軍人是自己一生的追求,在祖國和人民需要我們的時候,能挺身而出,身先士卒,這讓我找到自己存在的價值,也感受到身為一名軍人的自豪感和榮譽感