黃少英 只有荒涼的沙

“我一直認為,人的生命有兩次起點:一次是母親賦予的自然生命,一次是國家與社會賦予的事業生命。塔里木這片神奇的土地,成就了我的事業生命,給予了我生命的新起點。”

——黃少英

2004年7月,27歲的北大博士黃少英將要步入職場了。不少同學出國、進外企,他卻默默而堅定地填下了“中國石油塔里木油田公司”。很多人不理解他的選擇,他卻堅信“只有荒涼的沙漠,沒有荒涼的人生”,他要在祖國的西部、在石油事業中實現自己人生的價值。在塔里木油田公司勘探開發研究院,他迅速地成長為一名真正的“石油人”。

從八桂邊陲到西北邊陲

“當時,擺在我面前的選擇有很多,后來之所以去了塔里木,一個重要的原因是被當時來北大招聘的塔里木油田宣講團所打動。”黃少英回憶,當時率隊來北大招聘的是中石油塔里木油田公司總經理孫龍德。這位中科院地質所畢業的博士所帶領的招聘團,以其自身的活力、朝氣與誠意,讓莘莘學子感受到塔里木是一個充滿人文關懷和希望的油田。

黃少英是廣西壯族人,老家在山清水秀的廣西百色,不少親戚就在當地的油田工作。從小,黃少英就對油田懷有很深的感情。從事了9年地質基礎理論研究后,他非常希望能夠學以致用,而求才若渴的塔里木油田以中國陸上第二大油田所獨有的發展前景深深吸引了他。

當他真的決定遠赴塔里木工作時,不意外地遇到了來自父母的阻力。年邁的雙親實在不放心最小的兒子從祖國最南邊的家鄉到那么遙遠的西北工作。在他的耐心說服下,父母最終還是理解并支持了他的選擇。

孰料,剛到塔里木,黃少英就遭遇“下馬威”。人稱“死亡之海”的塔克拉瑪干大沙漠,自然環境十分惡劣,習慣了南方濕潤空氣的他,很不適應南疆的干燥與風沙,嗓子干燥得一度連話都說不出來。

類似的考驗僅是個開始。在最初一個月的入職教育后,是歷時半年的前線實習。在前線地震隊,常常是白天在野外布線,晚上就直接在野外搭帳篷過夜,生活的艱苦自不待言,但在黃少英的眼里,卻充滿了新奇。

黃少英的工作經常需要進行野外踏勘。塔里木周緣的山,山高坡陡,碎石遍布。一次,他與同事到庫車踏勘搜集資料,路上不得不趟過齊腰深的堿水溝,夜里11點回到駐地時,下半身皮膚已經被堿水浸泡、腐蝕得脫了皮。第二天,卻又照常進行踏勘工作。

身為石油人,不僅會面臨各種艱難險阻,還得時刻具有舍小家顧大家的胸懷。妻子早產,尚未滿月,黃少英突然接到去前線踏勘的任務。等他回來時,兒子已過了滿月;不久,他又被派往法國進行為期兩個月的合作研究,等他回國時,兒子的百天也過了……

同在油田工作的妻子,非常理解、支持他的工作,這讓黃少英很是感動。在夫妻倆的耳濡目染下,兒子不到二歲就認識了寶石花——塔里木石油的標志,并且表現出濃厚的興趣,這讓黃少英歉疚之余,滿是自豪,“沒準兒將來又是一個石油人啊!”

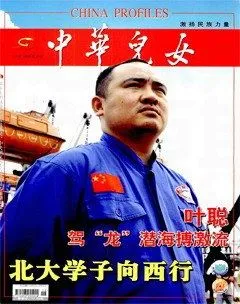

從“北大驕子”到“沙海石油人”

回想起初到塔里木的歲月,黃少英坦言,“作為院里的第一位北大博士,當時我的壓力著實不小。外界往往對我們北大畢業生的期望值很高,這無形中給了我們很大的壓力。況且,在我的前面,現任江同文院長已經作為定居塔里木油田的第一個博士,為后來者樹立了一個相當高的標桿,非一般人所能企及。”

如何變壓力為動力,順利完成從學生到員工的角色轉變?黃少英的體會是,放下北大畢業生的身份,從零做起,積極主動地學習新知識。

“剛到塔里木時,雖然擁有高學歷,但對于非石油院校畢業的我來講,一切都是陌生的。”黃少英在北大學習的9年間,側重于基礎知識與理論研究,而油田更重視應用研究,一切研究都要“來源于生產、服務于生產”,這使得他在最初那段時間曾“相當地沒有頭緒”,如何找到理論與實踐的契合點,將自己掌握的理論知識和油田的應用研究有機地結合起來,成為當時他遇到的最大的難題。

黃少英深刻地感受到,在學校里學到的理論只是知識結構的一個方面,許多知識還要在工作中慢慢學習。于是,在投身油田一線工作之余,他積極自學充電,全面提升石油地質勘探的相關專業知識與技能。

“令我們感到溫暖的是,油田非常重視人才,傾力培養,全心關愛,給我們提供了很好的條件,來幫助我們完成從學校到油田的順利轉型,讓我們的業務素質迅速提高。”初到單位,油田為每位新員工都安排了有經驗的師傅,通過一對一的有針對性的培養,來幫助新員工更快更好地融入到油田生產工作中。同時,油田還經常邀請一些國內外的知名專家、學者來講座,營造了濃厚的學術氛圍。

此外,讓黃少英感觸頗深的一點是,一定要努力培養自己的團結協作能力。“有些高學歷人才走上工作崗位后,往往容易陷入孤芳自賞的境地,不善于與人打交道,而一個人的力量總是有限的,只有與他人協作,優勢互補,取長補短,才能使自己的才華‘半徑’變長。”

從優秀實習生到學術帶頭人

初到塔里木油田,院里安排總地質師楊文靜擔任黃少英的指導老師。“楊老師給我制定了一套周詳的實習計劃。我不敢懈怠,經常利用休息時間加班加點鉆研。很多次,我都在夢中因為專業問題而猛然驚醒,頓時了無睡意,起床繼續鉆研業務。”

在導師的帶領下,黃少英充分發作用了自身的英語優勢,參與了中石油主持的“斷層相關褶皺理論在前陸盆地中的應用”這一國際會議的組織與翻譯工作,負責帶領來自16個國家的60多位外國專家到天山南北兩側進行野外考察,并共同完成中、英文野外實習考察指南的編制。由于工作業績非常突出,實習期滿后他被油田公司評定為“年度優秀實習生”。

2005年,黃少英針對手工量板法工作效率低下的現狀,創新性地提出并獨立完成了快速量板法程序的編寫,在庫車地區勘探中全面推廣,極大地提高了工作效率,并因此榮獲第九屆塔里木油田公司創新創效活動一等獎。

2007年,黃少英被聘為塔里木油田勘探開發研究院構造地質方面的學術帶頭人,同年還被任命為勘探所構造室副主任,及《塔里木盆地地層和構造》研究項目副項目長。2010年,又被任命為研究院實驗中心構造室主任。

隨著角色的轉變,黃少英在不斷提高自身專業素養的同時,充分發揮自己在北大兼修的管理方面的專業優勢,做好科室管理和人才培養工作,他所在的構造室的研究成果不斷得到深化和應用,他所培養的新員工魏紅興同志很快成為研究骨干,并被評為2008年度油田公司“優秀實習生”,他也因此被評定為“優秀指導老師”。

在塔里木油田工作6年來,黃少英先后榮獲塔里木油田公司技術創新一等獎2項,創新創效一等獎1項、三等獎1項,青年科技成果三等獎2項;勘探開發研究院創新創效一等獎2項、二等獎2項、三等獎3項;被評為第二屆“塔里木油田百名優秀大學畢業生”、研究院2009年優秀共產黨員;參與發表論文14篇,多次參加國際和國內學術會議,并擔任《塔里木石油與天然氣》雜志的英文編輯。

在地震解釋、構造建模、鹽構造研究、區域構造特征分析和盆地構造演化方面,黃少英開展了大量的工作,其研究成果在庫車坳陷圈閉落實和盆地構造研究中得到廣泛應用,經濟效益顯著,他參與落實的神木1井和大北3井,分別榮獲中石油油氣重大發現獎和油氣發現一等獎。

在黃少英的感召下,北京大學目前已有12名畢業生加入到“我把青春獻石油”的隊伍中,與他一起默默奮戰在塔里木油田。

雖然身在沙漠,黃少英的心中卻承載著豐富多彩的人生。“油田剛過了20周年大慶,正處在發展的大好時機,我很慶幸自己能加入其中,親眼看到自己打出的油和氣直接運送到北京、上海等大城市。”也許,只有親身耕耘了祖國西部這塊熱土的人,才能充分體會到個中自豪與成就