排除非法證據為何這么難

葉竹盛

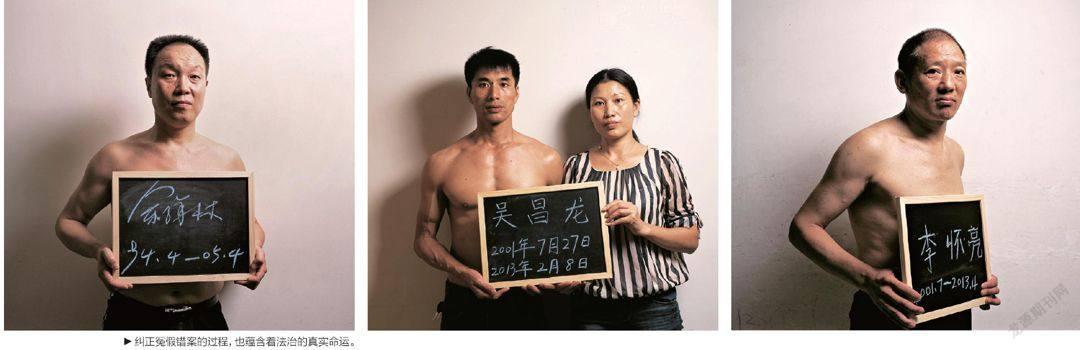

不久前,珠海中院認定,已服刑16年的“強奸殺人犯”徐輝因證據不足,無罪釋放。這是繼8月福建“念斌案”改判無罪之后,又一起疑罪從無的案件。2013年初,隨著新《刑訴法》的生效實行,一系列旨在防范冤假錯案的“新政”也隨之啟動,直接成果便是促成了多起陳年舊案的改判。

最高院副院長沈德詠2013年5月曾直言,之所以造成一些冤假錯案,原因之一是法院受到了來自各方面的干預和壓力,“受訴法院面臨一些事實不清、證據不足、存在合理懷疑、內心不確信的案件,特別是對存在非法證據的案件,法院在放與不放、判與不判、輕判與重判的問題上往往面臨巨大的壓力”。

沈的發言指出了法院刑事審判中的兩個問題,一個是疑罪的處理問題,二是排除非法證據問題,也就是簡稱的“排非”。

徐輝和念斌兩案表明,對一些“疑案”,法院開始頂住壓力,遵守了疑案從無的法治原則。然而,兩起案件的審理法院在“排非”問題上,態度都顯得遮遮掩掩,在判決書中避而不談。

疑罪從無與排除非法證據,這兩項同時被強調的司法改革,為何在實踐中卻受到了不一樣的對待?在全面推進法治改革的背景下,兩者的不同際遇將解析怎樣的法治命運?

“是什么力量讓一個根本就與犯罪無關的人承認死罪呢?”念斌案的辯護律師在辯護詞這樣寫道。這句話之前,辯護人用了大量篇幅論證念斌遭受過刑訊逼供,并指出了審訊錄像中記錄了念斌因痛苦而咬舌的情節,以及審訊錄像存在明顯剪輯痕跡的現象。

鄧學平曾在江蘇常年擔任檢察官,并曾為所在檢察院起草一份排除非法證據的規定。他向《南風窗》記者分析道,根據規定,口供是否非法取得的證明責任在檢方,而且是嚴格責任,也就是說,如果檢方不能提出充分的證據證明相關供述并非刑訊逼供取得,無法排除刑訊逼供的可能性,相關供述就應當作為非法證據被排除掉。

然而,念斌案的無罪判決書中卻只字不提非法證據排除問題,甚至在概括辯護人辯護意見時,也“略去”了刑訊逼供部分。但是法院也沒有采信念斌的供述。判決書認定“念斌的庭前供述和辯解存在反復,庭前供述與其他證據不能相互印證,不足以采信”。

念斌的辯護律師張燕生透露,“之所以法院沒有直接使用‘排除使用’的字眼,是給偵查機關留面子”。因為刑訊逼供而排除念斌的口供,與口供本身存在合理性問題,這是兩種性質不同的做法。前者否定的是證據的合法性,說明存在刑訊逼供的可能性,審訊人員難脫干系,而后者卻與審訊人員無關,只能說明相關口供自相矛盾、不足為信。

法院對徐輝案的處理如出一轍。徐輝也同樣堅稱受到了刑訊逼供,但是法院同樣是避重就輕,以“供述的諸多細節過于準確,不合情理”為由,不采信徐輝的認罪口供。

實際上,在2013年新《刑訴法》實施之前,“排非”就已有正式規定。2010年6月最高院和最高檢等中央司法機關聯合下發了《關于辦理刑事案件排除非法證據若干問題的規定》,但是這部規定卻幾乎沒有得到適用。據著名律師斯偉江觀察,該規定下發兩年后,仍無一例生效判決明確引用。

2013年,“排非”程序寫入新《刑訴法》。刑辯界聲望頗高的尚權律師事務所在新《刑訴法》實施一周年時,對其實施情況進行過問卷調查,結果發現公訴機關和法院經常對律師的“排非”申請置之不理。接受申請的,也對檢方證明證據合法性的方式過于寬容,“排除非法證據的幾率非常微弱”。

這份調查結果也得到了相關數據的支持。《南風窗》記者通過最高院的裁判文書網檢索,未發現有法院最終排除非法證據的判決。根據上海市高院發布的數據,新《刑訴法》實施后的一年半內,上海總共審理了4萬多件刑事案件,但只啟動了6件“排非”程序,最終只有兩件被排除。中國政法大學訴訟法教授楊宇冠在江蘇的調研則發現,蘇州市檢察院從2010年6月到2013年11月共辦理刑事案件4萬多件,審判階段提出的12件“排非”申請中,法院僅排除了1件。

“排非”規則被強調的目的之一是根除刑訊逼供。鄧學平在任檢察官時,曾非常重視“排非”工作,在多起案件中排除了非法證據,但是他發現許多措施并無實際效果,比如當發現存在刑訊逼供時,檢方一般會發出《糾正違法通知書》,但這種措施并不起作用。

鄧學平認為“排非”在實踐中折戟的一個根本障礙是觀念上,“很多辦案人員認為,出現冤案是不可避免的,把犯罪證明的標準提得那么高,要是放縱了罪犯,老百姓怎么會接受?”

根據刑訴法學者吳丹紅的研究,出于各種原因,中國公檢法各機關在實踐中對刑訊逼供都有相當的容忍度。他舉例稱,曾有公安局某中隊長先是因為刑訊逼供被處分,但事后卻又獲得晉升。還曾有檢察官在辦理一起嚴重的刑訊逼供案件時,遭到公安局領導率領刑警隊全體人員騎摩托到檢察院“抗議”。

《刑法》規定,刑訊逼供致人傷殘或死亡的,應當從重處罰,但是根據吳丹紅的統計,司法實踐中,只有少部分刑訊逼供者被最終定罪,并且他們所受到的刑罰大多低于法定刑,與從重處罰的《刑法》精神相悖。最近就爆出了一起惡性刑訊逼供案件,黑龍江7名辦案人員在7起案件中頻繁進行刑訊逼供,并造成嫌犯死亡,7人受到的最高刑罰是兩年半有期徒刑。

檢察院是公安機關偵查行為的監督者,法院是審判中“排非”的決定者,但兩者都不太積極。鄧學平觀察到司法人員一種微妙的心態,他們內心對一些犯罪嫌疑人實際上是非常鄙夷的,沒必要為了這些人的權利去挑起公檢法之間的紛爭,一些人甚至非常抵觸“排非”程序。江蘇一名警察在微博上看到一起惡性案件的嫌犯申請“排非”程序時,評論說“非法證據排除規則給了這些畜生多少機會”?

湖北省人民檢察院常務副檢察長徐漢明曾撰文表示,要規范被告方濫用非法證據排除的行為,“對于被告方編造刑訊逼供等違法取證事實,否定偵查機關(部門)取證行為合法性的,檢察機關應在庭審中依法予以揭露和抨擊,維護司法機關的權威;對于惡意攻擊偵查機關及其人員違法取證、情節嚴重的,應當依法追究其法律責任”。

司法機關對排非的普遍抵觸心理也影響到了律師的行為。鄧學平辭職后在上海當律師,他與同行交流中發現,當地律師一般情況下不輕易提出“排非”申請,一是認為很難得到支持,二是擔心提出后“被報復”,“報復的方式很多,比如本來可以判三年的,就判到三年半;關押在看守所的,就搞點小動作,干活時加重負擔”。在廣西執業的李堅律師曾為一起職務犯罪案辯護,她告訴《南風窗》記者,該案因為證據不足等問題被中院發回重審后,律師也提出了“排非”申請,重審法院雖然判決不采信部分可疑的供述,但是重審判決卻違背常規,各被告重審后被判的刑罰卻普遍比重審前還重。

除了“無心”適用“排非”,在鄧學平看來,“公安機關還是太強勢了”,法院“不愿把關系搞得太緊張”。斯偉江代理的“排非第一案”在二審角力期間,提出抗訴的檢察院以受賄罪抓捕了二審法院一位副庭長。案件最終二審逆轉,斯偉江說,“作為運動員的一方檢察官,有可以抓捕‘裁判’(法官)的權力,足以讓裁判吹哨時心驚肉跳”。刑訴法學者洪道德認為,要真正落實“排非”規則,就要像最近一個司法改革五年綱要提出的那樣,要保持法院和法官的獨立性。

疑罪從無涉及的是司法理念的轉變,并不必然觸及具體機關和具體個人的利益,因此推行起來阻力較小。但是非法證據排除規則的嚴格適用則必然牽扯到具體的責任人,排除了一個非法證據,就意味著可能存在刑訊逼供者,意味著后續的責任追究。各方不論是出于陳舊的觀念,還是隱秘的心態,抑或是不甚順暢的權力關系,顯然都不愿意成為第一塊多米諾骨牌的推倒者。

著名刑訴法學者樊崇義說,世界上任何一個法治國家,確立非法證據排除規則,嚴格依法辦案,都是必須要做的一件事,是依法治國的一個重要條件和歷程。十八屆三中全會發布的《關于全面深化改革若干重大問題的決定》中,鄭重其事地寫入了“嚴格實行非法證據排除規則”,將其作為法治中國建設的一個重要方面。這么一項寫入重要歷史文件中的制度,為何卻在實踐中艱難前行,甚至成了燙手山芋,令各方避猶不及呢?從非法證據排除規則在中國法治改革大潮中的起起伏伏中,我們或許可以解讀出法治在中國的運途何在。