穩心顆粒聯合美托洛爾治療高血壓性心臟病室性早搏的效果

賀紅英

(河南省息縣第二人民醫院心內科 息縣 464300)

綜合報道

穩心顆粒聯合美托洛爾治療高血壓性心臟病室性早搏的效果

賀紅英

(河南省息縣第二人民醫院心內科 息縣 464300)

目的:探討穩心顆粒聯合美托洛爾治療高血壓性心臟病室性早搏的效果及安全性。方法:選取2014年1月~2016年11月我院收治的高血壓性心臟病室性早搏患者100例,隨機分為對照組和觀察組各50例。對照組予以美托洛爾治療,觀察組予以美托洛爾聯合穩心顆粒治療。比較兩組臨床療效及不良反應發生情況。結果:觀察組臨床療效顯著高于對照組(P<0.05);兩組不良反應發生情況比較無顯著性差異(P>0.05)。結論:高血壓性心臟病室性早搏患者給予美托洛爾聯合穩心顆粒治療療效顯著,安全可靠。

高血壓性心臟病;室性早搏;美托洛爾;穩心顆粒

高血壓性心臟病主要是指由高血壓而導致的心功能受損,患者容易出現心律失常,室性早搏最為常見。臨床表現為頭暈、胸悶、心悸,動態心電圖可見室性期前收縮,不僅影響患者正常生活,還存在致死風險[1]。本研究應用穩心顆粒聯合美托洛爾治療高血壓性心臟病室性早搏,旨在探討其有效性及安全性。現報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2014年1月~2016年11月我院收治的高血壓性心臟病室性早搏患者100例,隨機分為對照組和觀察組各50例。對照組:男28例,女22例;年齡49~72歲,平均年齡(60.8910.17)歲。觀察組:男29例,女21例;年齡47~73歲,平均年齡(60.2311.04)歲。兩組患者一般資料比較無顯著性差異,P>0.05,具有可比性。本研究已經我院倫理學委員會批準。

1.2 納入標準 有高血壓病史;因高血壓致心功能受損(心功能分級為Ⅰ~Ⅱ級);動態心電圖可見室性早搏;已簽署知情同意書。

1.3 方法 對照組給予美托洛爾(國藥準字H32025116)口服,初始劑量為12.5 mg/次,2次/d,根據患者病情調整劑量,最大劑量控制在25 mg/次。觀察組在對照組基礎上聯合穩心顆粒治療,穩心顆粒(國藥準字Z10950026)口服,3次/d,1袋/次。兩組均連續治療4周。

1.4 觀察指標及標準 觀察兩組患者臨床療效及不良反應發生情況。療效評定[2]:臨床癥狀和體征基本消失,動態心電圖顯示室性期前收縮減少幅度超過90%,為顯效;臨床癥狀和體征有所改善,動態心電圖顯示室性期前收縮減少幅度處于50%~90%,為有效;臨床癥狀和體征均未見改善甚至加重,動態心電圖顯示室性期前收縮減少幅度不足50%,甚至增多,為無效。總有效=顯效+有效。

1.5 統計學處理 數據處理采用SPSS19.0統計學軟件,計量資料以()表示,采用t檢驗;計數資料用比率表示,采用χ2檢驗。P<0.05為差異具有統計學意義。

2 結果

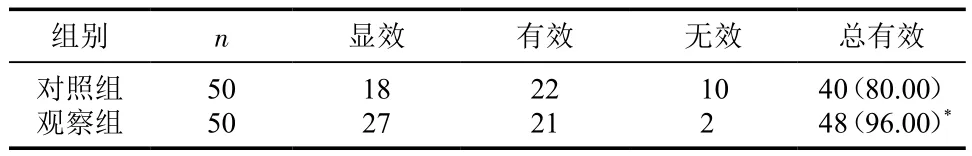

2.1 兩組患者臨床療效比較 觀察組患者臨床療效顯著高于對照組,P<0.05,差異具有統計學意義。見表1。

表 1 兩組患者臨床療效比較

2.2 兩組患者不良反應比較 觀察組出現輕微惡心嘔吐1例,口干1例;對照組出現房室傳導阻滯2例,惡心嘔吐2例。兩組不良反應發生情況比較無顯著性差異,P>0.05。

3 討論

室性早搏是高血壓性心臟病患者常見并發癥,其發生主要與左心室肥厚有關,而左心室肥厚是導致患者心源性猝死的危險因素。因此,高血壓性心臟病室性早搏患者存在心源性猝死的風險,需采取積極有效的治療方案以改善其臨床癥狀,預防心源性猝死[3]。

美托洛爾是一種β-受體阻斷藥,可選擇性阻斷β1受體,通過減緩自主竇性心律,抑制房室結心房傳導、交感神經興奮性及血管緊張素活性,降低血流阻力指數,使心肌缺血區恢復再灌注,具有顯著的抗心律失常作用。但隨著美托洛爾給藥期間藥量的增加,容易引發房室傳導阻滯,影響療效[4]。穩心顆粒屬純中藥制劑,主要成分包括黨參、黃精、三七、甘松、琥珀。其中,黃精可降壓降脂、滋陰益氣,三七可理氣化瘀,甘松可緩解腹脹、激發食欲、促消化,琥珀可鎮靜安神、活血散瘀。諸藥合用,可定悸復脈、補氣養血,改善心肌代謝,緩解頭暈、心悸、胸悶、失眠等典型心律失常癥狀,藥效直達病灶[5]。

研究結果顯示,觀察組臨床療效顯著高于對照組(P<0.05),且兩組不良反應發生情況比較無顯著性差異(P>0.05)。說明,美托洛爾聯合穩心顆粒應用,可有效減輕不良反應的發生,增強抗心律失常的效果。綜上所述,美托洛爾聯合穩心顆粒治療高血壓性心臟病室性早搏療效顯著,安全可靠。

[1] 周和,孫宏慧,陳湛生,等.美托洛爾聯合穩心顆粒治療高血壓心臟病室性早搏的療效[J].中國老年學,2013,33(23):5797-5798

[2] 洪美滿,吳海云.穩心顆粒聯合美托洛爾對高血壓心臟病室性早搏患者血液流變學和臨床效果的影響[J].中國生化藥物雜志,2015, 35(11):100-102

[3] 劉華.美托洛爾聯合穩心顆粒治療高血壓心臟病室性早搏的臨床探討[J].中國現代藥物應用,2014,8(18):150-151

[4] 劉路.美托洛爾聯合穩心顆粒治療高血壓心臟病室性早搏的效果觀察[J].中國社區醫師,2014,30(35):27-28

[5] 徐建周,姚秀俠.美托洛爾聯合穩心顆粒治療高血壓心臟病室性早搏的療效[J].齊齊哈爾醫學院學報,2015,32(4):494-495

R541.3

B

10.13638/j.issn.1671-4040.2017.06.027

2017-05-10)