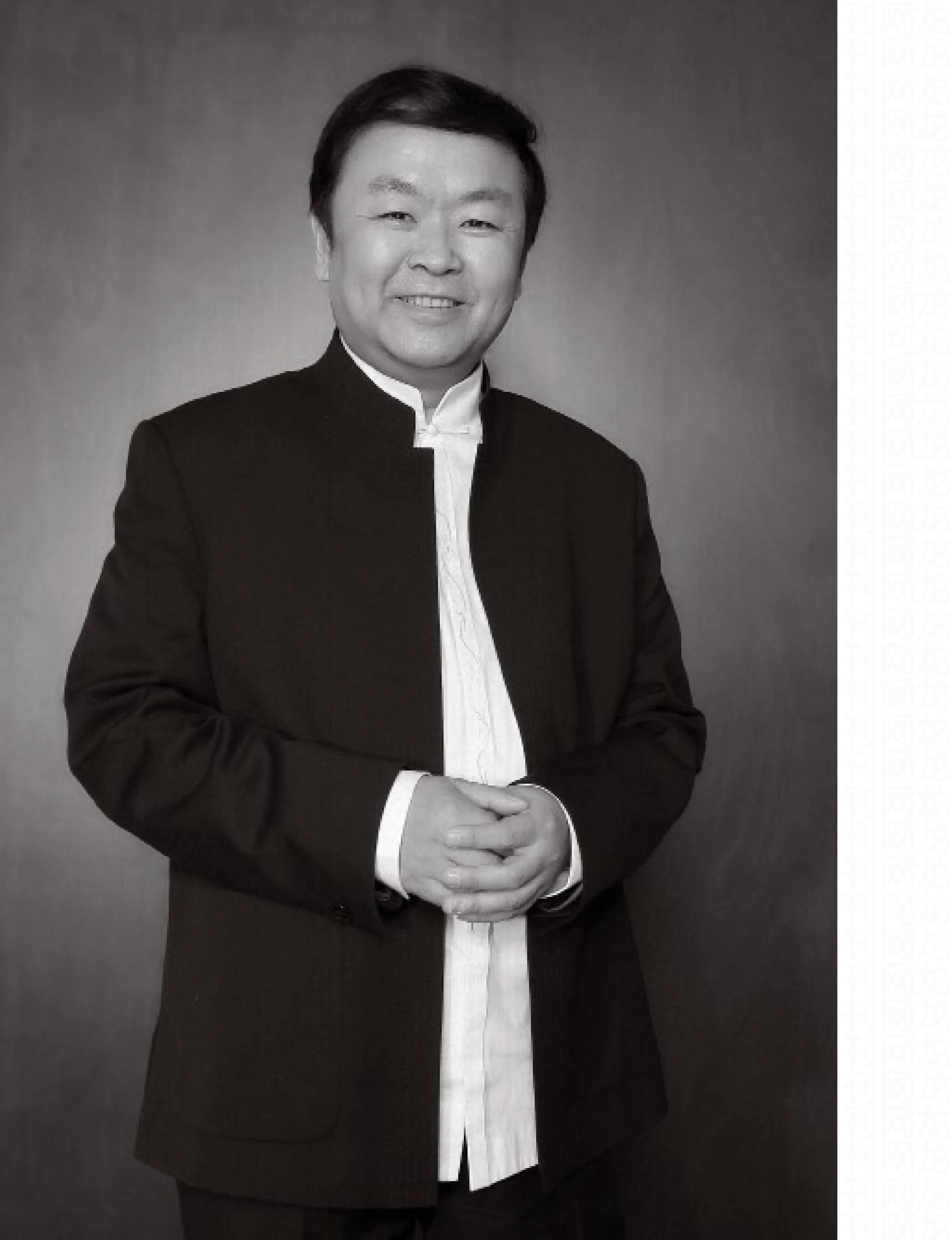

高希希 了卻金戈鐵馬夢

2011-01-01 00:00:00劉玉方

時尚北京 2011年2期

高希希是一個善于筑夢的導演,他的夢境色彩斑斕,多姿而絢麗。于是他便成為我們生活的筑夢師,把我們的夢注入靈魂,注入思想。用他對生活的感悟鑄就了不一樣的夢的空間。于是人們開始盼望做夢,因為在夢里我們愛著、幸福著,還因為他是筑夢師。

每個人心中都有一個英雄夢。高希希依稀記得自己當年上中學時,第一次接觸《三國演義》的時候,他的英雄夢也開始了,而一做就是30多年。這三十年中他經歷了人生的起起伏伏,雖然他已經名利雙收,但是在他眾多的影視作品中還是缺少那濃墨重彩的一筆。它必須是厚重的,必須是絢爛的。它需要經過歷史的沉淀,需要當今人們對他的遐想與詮釋。于是他的夢—《三國》成為了他影視生涯中最為華彩的樂章。

戲劇是他筑夢的方式,影視是他圓夢的途徑。《三國》,是他的夢,那份英雄氣概從未消失過。于是他用自己的豪情,用自己的藝術在歷史和藝術中自由的暢游徘徊。

《三國》是多少英雄追憶的年代,那里有馳騁沙場的氣魄與震撼,那里有風花雪月的柔情與相思。不禁感嘆“江山如此多嬌,引無數英雄競折腰。”這是英雄的年代,亦是英雄輩出的年代。

“新版電視劇《三國》,表現的是中國大統一時代中,各種勢力、指揮之間善意的碰撞與融合。”這是高希希對《三國》整體理念構想的精辟概括和總結。

《三國》的劇本創作與修改長達五年時間,在這長長的五年時間中高希希與朱蘇進不停地探討。如何再現三國時期的雄霸天下。用人物勾勒歷史,用人物還原歷史。于是《三國》不僅僅是戰爭年代的還原,高希希又重新賦予了每個歷史人物以鮮活的生命。而這個舞臺的創造者就是高希希。“我拍《三國》就是圓夢,圓我兒時的一個鐵馬金戈的英雄沙場夢想,能在幕后“指揮”這么多戰役,也是我的幸運。”

“現在回頭看每一段都有一點遺憾。”高希希這樣說,如果說對《三國》稍稍滿意的就是臨時迸發出的那些小的細節,比如“曹操之死”那場戲基本上是他突然迸發的一些想法。曹操臨終時,用手指蘸起一滴酒,然后揮指彈開的那個動作,表現的是人即將死亡的時候,可能都要找自己的一個支點,這個支點不能完全說清楚,那是人內心中寄托希望的一個點,他可能看到月亮,想把它抓住,但那是水中之月。“我想這場戲體現的是三國鼎立時曹操的一種艱難,一言難盡壯志未酬,要把一個國家統一不是那么簡單的。”這個帝王級的英雄人物的死亡,波濤洶涌,浪花散盡,一切戛然而止。

藝術是一個享受的過程,享受之后便是思考,再把思考融入到創作中去。這就重新為藝術作品賦予新的生命力。“我很喜歡讀馮驥才的《三寸金蓮》每個時期在翻閱這本書的時候都賦予了故事內容以新的意義。”人很奇怪,隨著社會的不斷發展,人也在不斷的完善自己。思想也是。

有人說《三國》在高希希的眼中不一樣了,這是不同的時代給《三國》重新下的定義。每一個鮮活人物的背后都有數不清的故事,這些故事讓人物能夠豐滿的展現出來。高希希說:“堅持的是我自己的人文精神,我就覺得寫的是人,要表現人本質的善良和真誠,所以要堅持這一點。比如《三國》的劉備,我們要表現他的真誠,但他是君王肯定有他陰險的一面,政治家沒有手段和心計是不可能的。但是他沒有真誠就打動不了周邊的人,‘五虎上將’怎么被打動?所以從表演上,從人物沖突上要表現他的真誠,他的故事結構上,我是一定要跟曹操反著來,反著來才有意思,才好看。

曹操有一統江山的精神,對于天下大亂他有自己的看法:為了使百姓不再受苦,不再流離失所,現在死幾個人算什么?他是這樣一種概念,也要很真實的表達。

我希望我劇中的演員身上流的都是血,而不是白開水,因為過去太多水在他們身上流了,血管里流的都是水,那人物我感覺觸摸不著,我希望觀眾能貼近一點,能感覺到他們身上的人文精神。我的作品就是當下對這個國家的思考,和對這個民族的思考的呈現。我是在努力呈現自己的世界觀。”

有人說高希希是一個商業導演,因為他執導的每部電視劇都夠叫座。業界中人經常這樣評價他:“只要是高希希導演的電視劇,剛拿到劇本時就已經被預定播出了。”作為商業導演他自己覺得是一個榮耀。“中國過去太強調藝術作品的個性化,這很容易曲高和寡。我就是想當一個特別成熟的類型片導演,因為影視作品已經完全工業化了。比如人們很難界定,詹姆斯·卡梅隆到底是藝術導演還是商業導演?奧斯卡獎是藝術獎還是商業獎?”

高希希最喜歡的導演就是斯皮爾·伯格了,同樣他也是一個商業導演,每一部影片都能讓你回味無窮。這是好萊塢的魅力,高希希推崇好萊塢的敘事方式,聲稱自己是一個美劇迷,研究過熱門美劇《越獄》、《24小時》。“我覺得美國人的理念很對,影視就是工業產品,好像每個人拎一個工具箱來,你拿零件,我拿螺絲,他拿鉗子,湊齊了,一起干活,水就嘩嘩流下來。導演負責掌握好內核,有完成核聚變的能力就行了。”

“執子之手,與子偕老。”

《結婚十年》成為高希希與白玉婚姻的見證,那里包含了這些年來兩個人的風風雨雨,還有他們之間一直堅守的情與愛。于是我也被感動了,這份感動是觸碰心底的。拋去了高希希耀眼的光環,剩下的是那份至情至真,那份對生活的愛!

高希希常說作為導演需要經歷生活上的積累與沉淀。這是一種吸納的過程,當這種過程包含著自己的思想的時候,他會與人們產生共鳴,而這種共鳴是導演所具備的魅力。“辛酸是對過去生活狀態的一種回味和審視,看到它表現出來的東西有似曾相識的感覺,好象自己曾經也有過這種生活經歷和生活感悟,心里才會有微微酸楚的感覺;我不知道這樣形容對不對,但是這種感覺真的在創作中冒了出來。”

1990年,高希希與妻子決定放下江西安穩的生活,去北京闖蕩。后來白玉考入中央戲劇學院導演系,高希希也考入了北京電影學院讀研究生,這樣兩個人開始了在北京艱苦打拼的日子。高希希這樣回憶當年的生活:“剛到北京的時候,我和妻子住在一間不足6平方米的平房里。朋友到家里來,我們把床上的東西卷起來,然后在床上支起桌子,向鄰居借來高壓鍋,買五元錢的牛肉煮上,就成了一桌‘豐盛’的晚餐。那時候不知道什么叫辛苦,心里總是熱熱的,期待著能學到更多,有更多的機會去實踐自己的理想,所以一切困難都不再是難題,做每一件事情心里都是開心、滿足的。”

2002年,當高希希閱讀電視劇《結婚十年》的劇本時,就感覺劇中的描述仿佛就是他和白玉10多年婚姻生活的寫照,那時的酸甜苦辣、風風雨雨一時間又涌上心頭。高希希說:“翻開劇本,就像翻開自己的生活。一切都那么熟悉,拍起來就很順利,50多天就拍完了。剪片的時候,我時而哈哈大笑,時而眼淚汪汪。”

《結婚十年》中有一場戲,由徐帆飾演的女主角韓夢,懷孕的時乘坐公共汽車上班。她到了單位發現許多同事都對著她笑,這才發現,是自己后背貼了一張紙條:“請給我老婆讓個座。”徐帆頓時淚流滿面,深深感動于這溫馨和甜美。當年,高希希對白玉,就是這樣的。他沒有能力讓白玉坐私家車,卻能在點滴生活中,表達出自己對妻子的關心和愛意。

高希希常常這樣說:“因為有了白玉,才有了我的今天。我無法想象,如果沒有她,我的生活和事業會是什么樣子。”

2006年,白玉從空軍政治部話劇團退役。因為要照顧家庭,她離開了自己熱愛的影視事業。高希希曾經說過:“我無法想象沒有白玉的生活。如果沒有她,我可能不會來北京,就是來了,可能也會離開;如果沒有她,就不會有那么多優秀的片子,不可能有我今天的成就;如果沒有她,我可能會因為那次車禍死掉;如果沒有她,也就不會有我們的女兒。就是現在,我還是離不開她,我是只知道工作的人,我的自理能力很差,業余生活也很平淡,大事小事都得找她,離開了她,可能我就不知道怎么生活。”白玉為了操持這個家,頭上竟然添了好多白頭發。

白玉曾經對她自己放棄做導演這樣說:“主要是我當導演絕對當不過希希。這點不論是從生活中,還是工作中我都有所體會。比如在生活中,我們兩個有了分歧就會爭執,希希真的是一個特別善于辯論的人,他的思維敏捷,邏輯也很好,我說不過他,況且他是一個見多識廣的人,我也自嘆不如。而在工作中,希希吃苦耐勞和敬業精神是很讓我敬佩的。所以我干脆放棄了自己當導演的機會,雖然站在聚光燈前面的是我的丈夫,但是作為他背后的女人,我非常自豪和驕傲,這種自豪感可能比我自己成功更加濃烈,更加令人欣喜。”

說起家的幸福感覺,高希希有著自己的深刻感悟:“我很喜歡《幸福像花兒一樣》所描述的那種淡淡的、純純的情感,仿佛讓自己的心又回到了從前,很美好。”高希希說自己堅定不移地相信,真愛是無價的。就像電影里表現的一樣,別人看來是犧牲,但對他們而言,卻是自然而然的事,他和白玉甚至能為對方放棄生命。

因為他們彼此有愛,并一直相信愛。

編輯后記:

高希希常說自己對家庭實在虧欠的太多了,這些年在外面打拼,取得了一些成績,但是家里的事都推給了白玉。其實一個家庭所面臨的瑣事并不比在外面工作所面臨的事情少。家中的雜事可能會需要更多的協調組織能力以及充分的耐心。

高希希還提到了自己的女兒,現在女兒九歲了,一年當中能夠和女兒呆在一起的時間僅僅只有一個月。其實高希希是幸福的,母親給女兒傳遞了更多他對女兒的愛,因此女兒并沒有疏遠與他之間的愛。