探析航空安全員初任訓練項目狀況與對策分析

楊路濤 四川西南航空職業學院 陳芳雯 四川工程職業技術學院 張娟 云南師范大學體育學院

一、前言

隨著世界政治格局的不斷變化,不同國家和地區之間的摩擦或沖突不斷加劇,給全球安全情勢造成了諸多變數,部分非法分子利用其因素,采取極其恐怖的手段,實施危害航空安全的活動,不僅危害人們的生命財產,還導致國家、地區、民族、宗教之間的關系更加緊張。在這樣的背景下,保證航空運輸的正常安全運行,航空安全員處于十分重要的位置。因此,航空安全員隊伍正規化建設及成效,在現實背景下具有重要的意義。

航空安全員是在民航機長的領導和授權下,在飛行中的民用航空器客艙內為確保民用航空器及所載人員、財產安全,以確保國家安全,維護國家榮譽,其工作環境與常規安保人員不同,需要在高空低氧環境下,在空間、裝備及人員支援等情況下有限的情況積極應對,因此具備良好的業務能力是其履行職責的基礎要求,而航空安全員的身體素質能力的高低,不僅影響航空安全員技能項目的訓練情況,還影響隊伍建設的好壞。因此,采取科學有效的訓練方法提升其身體素質與水平是航空安全員勝任職責的基礎和保障。

本文通過對西南航院2021年第二期航空安全員初任訓練體能項目數據為研究基礎,探析航空安全員初任訓練體能狀況,為該校開展航空安全員身體素質科學訓練提供一定的科學依據,推進航空安全員初任訓練的水平與身體素質的提高。

二、研究對象與研究方法

(一)研究對象

本研究選取四川西南航空職業學院2021年第二期初任訓練共男生157人,年齡均在35歲以下。

(二)研究方法

本研究采取文獻資料法,通過搜尋中國知網CNKI知識總庫,查詢相關的文章,為本研究提供一定的科學支持。

數理統計法,采用SPSS.23對相關數據進行簡單的數據分析,采用T檢驗,分析訓練前后的成績是否有差異性,以便更好更直觀的查看數據;體能考核35歲以下的航空安全員部分項目有:60s仰臥收腹舉腿、引體向上、100m跑、3000米跑以及BMI值。

三、研究結果分析

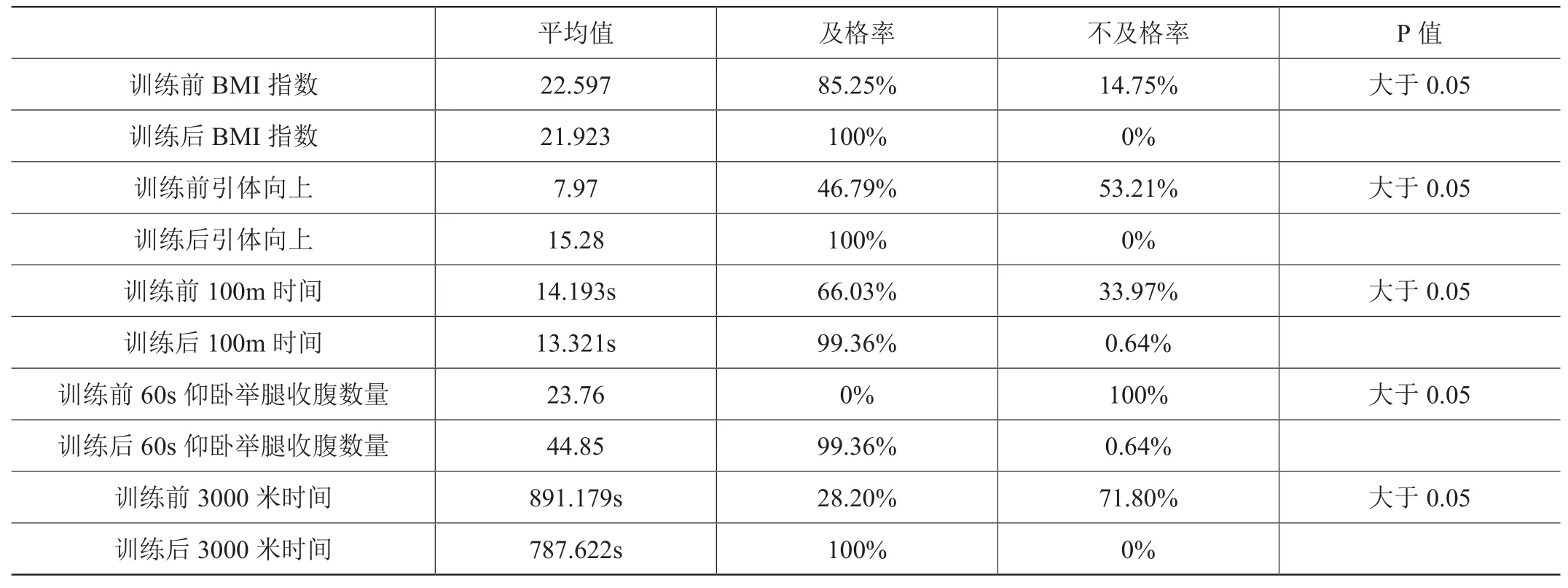

如表1所示。

(一)BMI指數

作為體能的重要構成,BMI指數是航空安全員體能考核中唯一的身體形態和身體素質的指標。由數據可知,訓練前的BMI值合格率為85.2%,其中不合格率14.7%,平均值是22.597,在訓練后,BMI的合格率100%,無超重者,也無過輕者,平均值21.923。通過表1,我們可得知,訓練前后的BMI值平均值差異,且P值大于0.05,有顯著性差異。因此對于航空安全員身材管理是必要的,一定量的訓練是可以使參訓者的身體指標達到一個相對平衡的狀態,從而提高爆發力、核心力量、絕對力量,應要加大重視。

表1 航空安全員初任訓練前后的各項身體素質測試成績(N=156)

(二)60s仰臥收腹舉腿

體現腹部力量素質的考核項目之前為2分鐘仰臥起坐,該項目耗時長、易損傷,深受詬病和質疑。大綱修訂后用仰臥收腹舉腿替換了該項目。該項目除了對腹部肌肉力量素質的體現,也對機體的柔韌素質有一定的考察。數據顯示,156名測試者,訓練前通過率為0%,平均成績為23.76,不及格率為100%,而在訓練后不及格僅為1人,0.64%,平均成績為44.85,及格率達到99.36%。并且訓練前后的P值大于0.05,有顯著的差異性,對于航空安全員來說,良好的腹部力量有利于客艙擒敵動作的穩定性和動作力量的充分發揮,因此加強腰腹訓練與核心訓練是必不可少的。

(三)引體向上

主要是反應相對于自身體重的上臂屈肌群的動力性耐力,良好的上肢力量是完成專項格斗動作的基本專項體能保證。數據顯示,訓練前該項目不及格人數有83人,占53.2%,及格率46.8%,其平均成績為7.97,而在訓練后,不及格的人數為0,及格率100%,平均成績為15.28,在表1中P值大于0.05,兩者有顯著的差異性。

(四)100m跑

100m跑具備較高的價值,反映了個體靈敏素質以及快速反應能力。在航空安全員的職業要求上,能提高人體運動器官和內臟器官在缺氧條件下的工作能力,航空安全員在高空低氧環境下工作,空間相對較小,遇到突發事件,需要快速的應變能力,保護航空器的安全和乘客的生命財產安全。由表1可得知,該項目訓練成績在提升,訓練前的平均成績是14.193s、及格率在66.03%,訓練后的平均成績為13.321s、及格率99.34%,可知訓練后的平均成績較高,且兩者之間P值大于0.05,由顯著的差異性,其整體成績處于良好水平,但還有提升的空間。

(五)3000米跑

3000米跑是傳統有氧耐力測試項目,能夠從一定程度上反映受試者的心肺功能。從航空安全員的職業角度看,良好的身體素質,保證在較長的飛行中有效的工作,抵抗身體疲勞,同時培養克服困難的堅韌品質,是航空安全員適應高空和連續飛行必須具備的基礎體能。由表1可知,其訓練前的平均值891.179s,及格率為28.20%,而訓練后的平均時間為787.622s,及格率為100%,且兩者之間P值大于0.05,有著顯著的差異性。

四、結論與建議

(一)結論

通過對航空安全員初任訓練前后成績分析,可以發現訓練前后及格率出現了顯著性提高,主要體現在60s仰臥舉腿收腹和3000米跑項目上,因此現任訓練方法能有效地促進航空安全員的體能發展,提高及格率。但從得分來看100米跑和3000跑相比于其他項目發展不足,平均成績僅有80分,低于其他項目成績,因此應該在現有訓練方法的基礎上加強100米跑和3000米跑訓練。

(二)相關建議

目前,我國航空事業對航空人員的要求也越來越高,良好的體能是安全員具備職業素質的基礎,提高航空安全員的業務能力,深入了解安全員的體能狀況,針對實際情況,采取相應的訓練方法和手段,提高體能水平,才能有效的應對可能出現的空防安全的問題。

當前對于四川西南航空職業學院的現有訓練方法應該在原有基礎上注重于提高100米跑成績和3000米跑成績,從而達到整體總分的提高。100米跑訓練可以采用短距離沖刺訓練例如30米、60米、80米等距離重復沖刺,每組開始前都應使機體保持充分恢復的狀態提高航空安全員的無氧能力與爆發力;100米跑不僅需要爆發力,速度耐力的提高能有效減緩后程速度下降,采用100~200米跑的高強度短間隙訓練能使航空安全員的速度耐力得到有效發展,訓練中要注意保證機體在不充分休息的情況下進行高強度跑。除此外結合下肢大強度抗阻訓練與快速伸縮訓練發展航空安全員下肢最大力量與爆發力,為100米跑成績提升提供體能基礎。3000米跑訓練可以采用持續訓練法和重復訓練法提高成績,通過由短到長距離如400~3000米跑的重復訓練,使航空安全員逐步掌握3000米跑分段節奏,提高跑步經濟性;而通過長時間或長距離的持續訓練法,如3000米或15min以上高于測試負荷量的持續跑,能有效促進航空安全員的有氧能力。

所有訓練負荷應該循序漸進,在現有的體能基礎上進行;遵循超量恢復原則,通過對航空安全員進行科學監控,如心率、自我疲勞感覺、運動表現等,及時調整訓練負荷,避免過度訓練,從而導致成績下滑甚至運動損傷;在訓練過程總可以采用追逐跑或分道跑等方式,提高訓練趣味性,增加學員訓練熱情,降低心理疲勞。總而言之訓練過程應該掌握在科學訓練理論之上,才能有效促進成績提高,達到訓練目標。