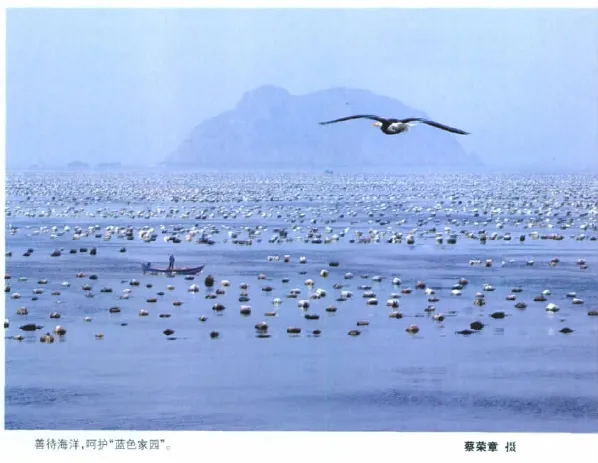

守護生命的搖籃

“為了地球上的生命,拯救我們的海洋”,“海洋存亡,匹夫有責”。在海洋經濟大潮席卷之時,如何在利用海洋和保護海洋過程中做出合理安排,實現海洋的真正價值,已然成為當下各方關注的焦點問題。

守護生命的搖籃

■哲 生

被原油污染的海水與沙灘,大量死亡的海龜,以及在油污中掙扎難以展翅高飛的海鳥,當這些畫面出現在電視和網絡上時,墨西哥灣在人們心目中美好形象盡失,反之成為“生態災難”的代名詞。

2010年4月20日,英國石油公司租用的一個鉆井平臺發生爆炸,大量原油流入墨西哥灣,在連續多次“堵漏”失敗后,終于發展為“美國史上最大的生態災難”。

而就在國人隔岸觀火時,2010年7月16日,遼寧大連新港發生輸油管道爆炸事故,原油泄漏進入渤海灣,給我們留下切膚之痛。

2011年3月,日本大地震所引發的核泄漏事故,將對海洋造成多大的污染,至今依然是個謎團。

海洋污染事件的頻發,敲響了海洋保護的警鐘,提示人類在向海洋索要經濟利益的同時,必須關愛海洋、保護海洋,實現海洋的真正價值。

以生態保護為前提

在經濟發展的道路上,許多國家都經歷過或正在經歷“趨海化”——向海洋的聚集過程。據統計,如今,世界上3/4的大城市、70%的人口和70%的工業資本聚集在距海岸100公里左右的沿海地區。沿海地區的吸引力源自其較好的經濟基礎、便利的交通與優美的環境條件以及“造陸”獲取的廉價土地資源。

中國海洋大學環境科學與工程學院院長高會旺指出,“海洋利用”與“海洋保護”在常規意義下是一對矛盾。他舉例稱:大量陸源污染物質入海,導致了近海區域的環境污染與生態破壞;為擴大陸域面積而圍海造地,造成了對海岸濕地與自然岸線的破壞;海上油氣開發對海洋生態系統產生一定影響并具有生態破壞的高風險;過度捕撈會造成漁業資源的衰退和生物多樣性的降低。

“而這些影響一旦發生,其負面作用將持續幾十年甚至上百年。”高會旺說。

據世界自然基金會發表的研究報告稱,在對1989年3月23日美國阿拉斯加州威廉王子峽灣的原油泄漏事件進行持續研究后發現,20年的時間仍不足以消除那次重大石油泄漏事故的后遺癥,威廉王子峽灣及周邊的許多地方仍覆蓋著大量的石油。

“目前,人們在開發海洋中實施的保護更多是盡量減少污染物的入海量和對生物棲息地的破壞,然而從生態系統的角度看,這些措施是遠遠不夠的。”高會旺談到,近年來,日本九州大學的柳哲雄教授提出了“里海”的海洋利用與保護思路,基本觀點是通過人類在開發活動中的主動措施來實現人類和海洋的雙贏,維持或構造出高生產力和高生物多樣性的海洋生態系統。“這一海洋開發和保護的雙贏思路值得我們借鑒。”

毋庸置疑,鑒于社會和經濟發展的需求,人類開發海洋的腳步不會停止,“然而只要堅持‘開發保護并重,保護為先’的原則,就有可能實現人類和海洋的雙贏。換言之,在海洋環境與生態系統保護中更加強調依據對現有環境特征與生態系統的認識,人們可以主動構建一種健康而可持續的生態系統。”高會旺呼吁。

世界的經驗值得浙江鏡鑒。翻開《浙江海洋經濟發展示范區規劃》,可以感受到浙江渴望“建設一批現代海洋產業基地”的熱切期盼,但更有一個嚴厲的限制:所有的一切,必須“在加強海洋生態環境保護的基礎上”,必須“以生態保護為前提”。

“要做到這一條,首要的規則就是有序開發,把海洋生態文明建設放到突出位置。”浙江省海洋經濟辦公室主任張善坤表示,有關海洋禁止開發區、限制開發區的范圍正在進一步明確,并制定產業準入目錄,嚴查違法填海、違法排放等行為,力圖通過低碳技術、循環經濟等方式,建設海洋生態文明。

海洋經濟的加速發展,必然會加快人口的趨海移動。沿海產業帶未來將會聚集更多的人口,新的城市也會成長。但是,發展海洋經濟應更多地關注如何保障農民利益和生態環境,關注可持續發展。尤其是在一些臺風、海潮較多的地方,更要把開發與防護更好地結合起來。

據悉,2011—2013年,浙江省政府將制定《關于加強海洋生態保護的意見》;建立沿海各級海洋生態環保專項資金和海洋生態損害補償賠償資金制度;在臺州、紹興開展海洋循環經濟發展改革試點。

浙江也意識到,在可預見的新一輪新型城市化的進程中,一邊是人口與產業高度集聚的城市,一邊是適合農業產業化經營的大片原野糧田。即便是圍涂成陸,也要使這些新空間成為人與自然和諧相處的宜居環境。

增進對海洋的了解和認識

浙江舟山是全國赤潮監控的重點地區。據2009年浙江省海洋環境公報,2008年這片海域發現赤潮9次,累計影響了2400多平方公里的海水。然而,正是這類頻發的海洋危機,在舟山多數漁民頭腦里卻是空白。

高會旺指出,當前海洋保護出現的諸多危機,與人們太不了解海洋有很大關系。“因為不了解,對海洋的傷害不以為然;因為不了解,對海洋污損事件缺乏應對措施;因為不了解,對保護海洋缺乏自覺性。所以,增進對海洋的認識,是可持續利用和保護海洋的前提。”

高會旺表示,許多人對海洋的認識,還停留在中學課本上介紹海洋的廣袤與潮起潮落的運動特性。事實上,海洋有其自身的屬性和豐富的生態系統特征,它既不是用之不竭的資源寶庫,也不是能夠容納一切廢物的廉價“垃圾場”,它更需要的是,人類在深刻理解其演化規律基礎上對它進行悉心呵護。增進對海洋的認識,既包括進一步推進科學家層面對海洋基本規律的探索,也包括公眾層面海洋意識的提高。

海洋意識是人類對海洋的自然規律、戰略價值及作用的認識和反映。據悉,美國自2002年起已經建立了13個“海洋卓越教育”中心,它們在提高美國中學生與大眾海洋意識方面起到了積極的推動作用,開展國際合作的步伐也逐漸加快。2010年3月,中國海洋大學、廈門大學、南京大學等多所教育部直屬高校與美國多所知名海洋研究機構在北京聯合舉辦了“海洋卓越教育”的研討會,探討借鑒美國經驗推動海洋科普教育的有關問題及可能性,希望高校不僅在海洋科學研究,也能夠在增進全民對海洋的認識方面做出積極貢獻。

據介紹,未來幾年中,浙江將重點建設海洋科教基地。發揮群島型城市特色與優勢,高水平推進建設舟山海洋科學城,構筑我國新興的海洋科技研發重地。加強浙江海洋學院、浙江國際海運職業技術學院建設,吸引國外優秀海洋院校到舟山合作舉辦海洋類院校,支持國內優秀海洋院校在舟山建立涉海專業的教學、實習和科研基地,提升海洋高等教育水平。

“海陸一體化”的環境管理

百川歸海,海洋環境尷尬,尋根溯源,都是陸地上的人們經意或不經意犯的錯。

陸地污染物入海是造成海洋污染的直接原因。2009年中國海洋環境公報公布的結果顯示,河流攜帶入海的污染物總量較上年有較大增長。實施監測的457個入海排污口中,73.7%的入海排污口超標排放污染物,部分排污口鄰近海域環境污染呈加重趨勢。

2009年,浙江監測了錢塘江、甬江、椒江、甌江、飛云江和鰲江6條主要河流入海污染物和34個入海排污口。一年下來,6條大河將總量約196萬噸的污染物帶入了大海,接近八成的入海排污口污水超標排放,在12個重點入海排污口中,有8個排污口的鄰近海域生態環境質量為“極差”和“差”。最令人擔心的就是污水中的重金屬。

常見的重金屬有銅、汞、鎘、鈷、錳等,煉鋼鐵、造船、造家電,都離不開它們,這些工廠排出的廢水中很可能含有重金屬。重金屬污染區域一般只在排污口附近,它毒性不小,能直接威脅我們的生命。

貝類海鮮們并不怕重金屬,但它們有個習性很可怕:它們呼吸的時候會濾出海水,留下海水中的雜質,日積月累,生活在重金屬污染水域中的貝殼體內,重金屬越積越多。人吃了這樣的貝殼,就麻煩了。任何一種重金屬都能引發頭痛、失眠、健忘、精神錯亂、關節疼痛、結石乃至癌癥。

還有一個很容易忽視的問題是,大氣沉降也是海洋中陸源物質的重要來源。對于微量元素,如鉛、鎘和鋅,全球大氣輸入大于河流輸入;銅、鎳、砷和鐵等,大氣與河流輸入大致相當。

可見,“海陸一體化”的環境管理,不僅應該包括對入海河流、直排口的監管,也要包括大氣污染的治理。

在聯合國環境規劃署的倡導下,國際上于1995年啟動了“保護海洋環境免受陸源污染全球行動計劃”,旨在應對人類陸地活動所引起的對海洋及沿海環境的健康、繁殖及生物多樣性的威脅。高會旺表示,鑒于目前入海排污口超標排污日趨嚴重,因此“海陸一體化”的環境管理首先必須落實“達標排放”,同時加強“總量控制”的推進力度。

據浙江省政府辦公廳的同志介紹,浙江省將實施海陸污染同步整治計劃。未來幾年里,全省將全面推進近海陸域工業、生活、種植業、養殖業等污染防治和海洋污染同步治理工程,嚴格涉海工程項目環境監管,建立健全海上重大污染突發事故應急體系。

海洋是生命的搖籃,曾兩次在世界環境日的主題中出現,即1998年的“為了地球上的生命拯救我們的海洋”與2004年的“海洋存亡,匹夫有責”,希望以此來喚起全人類對海洋保護的重視。

我們希望每一個公民都能意識到:海洋是亟待保護的寶庫。