關于“光的折射”實驗的改進方案

王紅祥

(鎮江市新區大港中學北校區 江蘇 鎮江 212132)

蘇科版八年級物理第四章第一節“光的折射”一課中的探究活動“觀察光從空氣射入水中時的折射情況”原文如下.

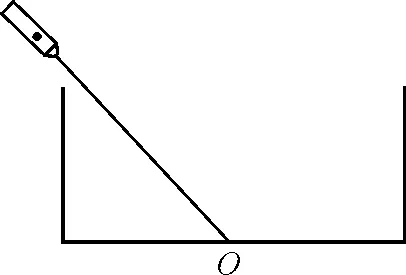

“如圖4-2(現標為圖1)所示,一束激光射到空水槽的O點,先做個標記,然后向水槽內注水,注意觀察:

水槽底部光斑的位置是否發生變化?

光線由空氣斜射入水中時,方向是否發生偏折?

從空氣中入射的光線與進入水中的光線是否在一個平面內?

圖1

【技巧】為了便于觀察光束的路徑,可在水面上方噴些煙霧和在水中滴幾滴牛奶.借助一塊白色的塑料板,利用漫反射現象,可以清楚地觀察到入射光束和折射光束.”

1 教材實驗的設計思路及其弊端

因為激光在均勻的空氣中沿直線傳播,人眼在光路的側面看時,眼睛不在光的傳播路線上;所以就沒有激光進入人的眼睛,人也就無法看到激光.教材通過“技巧”提示利用光的散射(在水面上噴些煙霧)、丁達爾(J.Jyndall)效應即懸浮微粒的散射效應(在水中滴幾滴牛奶)和白色塑料板的漫反射現象將部分激光從光的路徑上反射到側面來,從而顯示出光束的路徑.

顯然,這一實驗方案單從理論層面上看,可以說是無懈可擊的.然而,在實際的實驗操作中卻很難達到預期的實驗效果.究其原因,筆者認為其弊端有以下三點.

(1)該演示實驗可觀性不強.與教材相配套的物理教學參考書中也坦承,其可見度不大,建議讓學生動手完成該實驗.作為一個演示實驗,最重要的是其實驗效果是否可觀,否則這樣的演示實驗就毫無意義.而教參所建議的讓學生動手完成該實驗,筆者認為更不可行.因為該實驗的可觀性不強,所以也只有親身體驗這一實驗的少許幾個同學能隱隱約約觀察到一些實驗現象.為了收到應有的實驗效果,必然要進行分組實驗.這樣,首先就面臨著實驗器材準備的難題,即要準備幾十個大水槽和白色塑料板等器材.其次,該實驗的難度太大,即便是學有專長的物理教師也未必每次都能做出理想的實驗效果,更何況是毫無經驗的初學者.

(2)該演示的難度太大,無法確保每次實驗都能獲得成功.該實驗的難度之大表現在三方面.一是實驗所需的煙霧制取、收集和實驗現象穩定地呈現.眾所周知,煙為懸浮在空氣中的細小固體顆粒,容易飄散,難以收集,很難使煙穩定地籠罩在水面不飄散開來.這樣,必然導致實驗現象轉瞬即逝,難以捕捉.二是對在水中滴入牛奶數量的掌控.為了看清激光在水中的傳播路徑,對滴入水中的牛奶數量有著嚴格的要求.少了,會使激光路徑與周圍的水對比度不夠而看不清;多了,又會使牛奶遮擋住射出水槽的激光.三是對水槽的透明度要求陷入了兩難境地.當我們從側面觀察激光在水中路徑時要求水槽的側壁有良好的透光度,而當俯視水槽底部的光斑時,就會發現水槽的底部沒有光斑.原因是水槽底部也是透明的,激光在射到底部時絕大多數光線都透射出去了,只有少部分光發生了鏡面反射,人眼如果不在反射光路的方向上根本無法看到所謂的“光斑”.解決這一難題的辦法只有把水槽的底部磨砂,使激光在其上發生漫反射.這樣,才能真正看到光斑.

(3)該演示實驗所需的實驗器材多而大,實驗步驟比較繁雜,耗時太多,影響課堂教學效率.為完成這一實驗,所需要的大型實驗器材包括大水槽、大的白色塑料板、大量的水和鐵架臺(用于固定激光電筒)等;小型器材包括激光電筒、牛奶、膠頭滴管、煙和煙的收集裝置等.由于器材眾多,步驟繁難,耗費時間,其直接影響到課堂教學效率.不符合用少而簡單的實驗器材,通過簡明的實驗操作,獲得最直觀、明顯的實驗效果的演示實驗教學理念.

2 實驗方案的引入

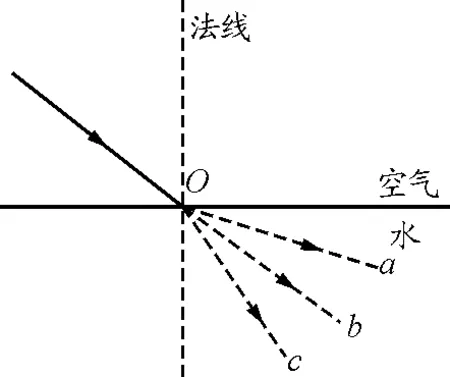

筆者首先通過多媒體展示一幅帶有倒影的拱橋圖片,啟發學生思考:“為什么橋和倒影的顏色深淺不同?”通過引導,幫助學生理解橋上的光線射到水面上時,只有一部分光經過反射進入了人的眼睛,還有一部分光進入了水中.接著復習光的直線傳播知識,并提問:“光在空氣和水中都是怎樣傳播的?”學生回答:“都是沿直線傳播的.”教師再次追問:“那么,光從空氣斜射向水面時,在兩種物質的分界面上是否也是沿直線傳播的呢?可能有什么情況?”.讓學生猜想并試著畫出光在水中的傳播情況.其大致情況不外乎如圖2所示的a,b,c三種情況.經過猜想過程,可激發學生希望通過實驗來驗證自己猜想的迫切心理,為下一步推理性實驗打下伏筆.

圖2

3 對教材實驗的改進方案

針對教材實驗中的諸多弊端,筆者在實施這一內容的教學時,作了如下一些有益的嘗試.

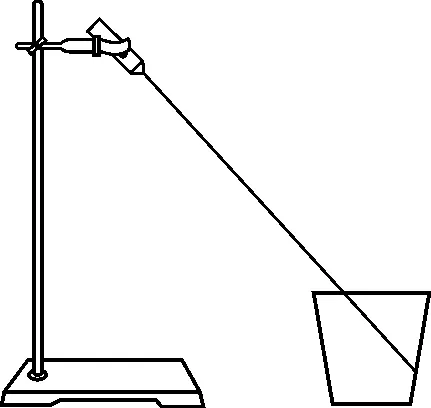

實驗器材:一個鐵架臺,一只激光電筒,一只一次性紙杯和半杯水.

圖3

實驗過程:將上述實驗器材如圖3組裝,用鐵架臺上自帶的鐵夾夾緊激光電筒的掀動按鈕,使激光電筒持續不斷地發出激光.調整激光電筒的高度和角度,使激光電筒所發出的光恰好通過一次性紙杯的杯口照在紙杯的杯壁上.因為激光較自然光的穿透能力強,所以激光電筒發出的激光能穿透紙杯的杯壁,并通過漫反射在紙杯的外壁形成一非常醒目的紅色光斑(同樣的激光如果射到透明玻璃杯上,則幾乎看不到光斑,原因是大部分激光都穿過玻璃杯集中朝一個方向射去,如果眼睛不在這個方向上就無法看到光斑).讓這個紅斑正對學生,以提高實驗現象的可觀性.用筆在紙杯的外壁作一個標記,標出原光斑的位置.然后向紙杯內逐步加水,并記下相應光斑的位置.最后,將光斑的起始位置和終了位置之間的所有標記連成一條線,即光斑的移動軌跡.通過光斑不斷向下移動,說明了光從空氣斜射入水中時傳播方向發生了向下靠近法線偏折的結論.

參考文獻

1 蘇科版初中物理教材編寫組.九年義務教育物理八年級上冊.南京:江蘇科學技術出版社,2007.84

2 蘇科版初中物理教材編寫組.九年義務教育物理八年級上冊·物理教師教學用書.南京:江蘇科學技術出版社,2007.113