淺談路基干濕類型

孫同霞,劉 鵬

(海林市公路管理站)

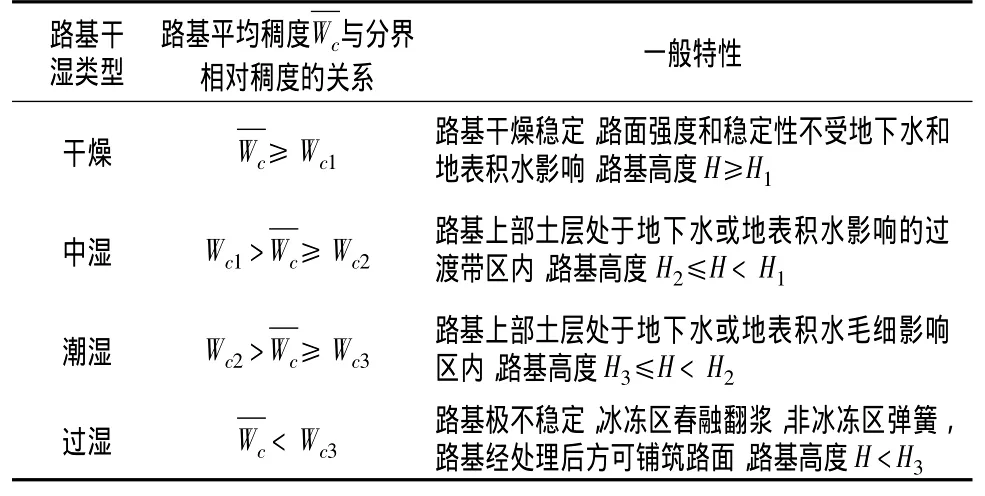

為了保證路基路面結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性,一般要求路基處于干燥或中濕狀態(tài)。過濕狀態(tài)的路基必須經(jīng)處理后方可鋪筑路面。上述四種干濕類型以分界稠度Wc1、Wc2和Wc3來劃分。稠度Wc定義為土的含水率W與土的液限WL之差與土的塑限Wp和液限WL之差的比值,即

式中:Wc為土的稠度;WL為土的液限;W為土的含水率;Wp為土的塑限。

土的稠度較準(zhǔn)確地反映了土的各種形態(tài)與濕度的關(guān)系,稠度指標(biāo)綜合土的塑性特性,包含液限與塑限,全面直觀地反映了土的硬軟程度,物理概念明確。

(1)Wc=1.0,即W=Wp,為半固體與硬塑狀的分界值;

(2)Wc=0,即W=WL,為流塑與流動(dòng)狀的分界值;

(3)1.0>W(wǎng)c>0,即WL>W(wǎng)>W(wǎng)p,土處于可塑狀態(tài)。

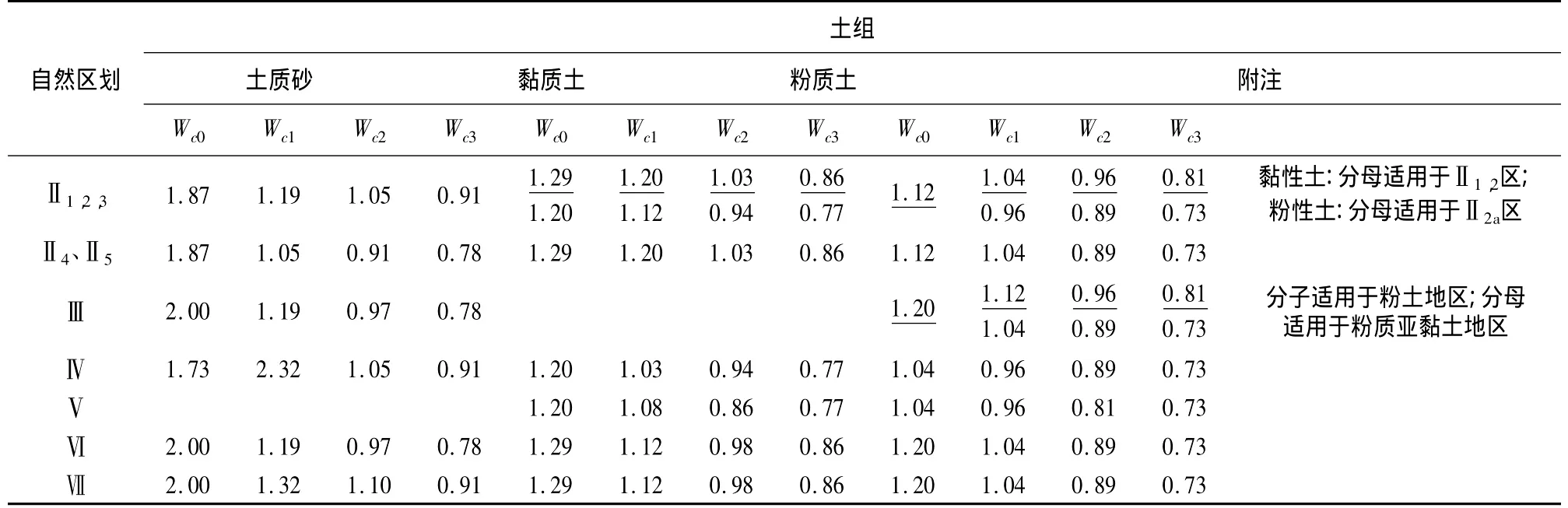

以稠度作為路基干濕類型的劃分標(biāo)準(zhǔn)是合理的,但是不同的自然區(qū)劃,不同土組的分界稠度是不同的,詳見表1。

表1 自然區(qū)劃與土質(zhì)分界稠度

在公路勘測(cè)設(shè)計(jì)中,確定路基的干濕類型需要在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行勘查,對(duì)于原有公路,按不利季節(jié)路槽底面以下80cm深度內(nèi)土的平均稠度確定。于路槽底面以下80cm內(nèi),每10cm取土樣測(cè)定其天然含水率、塑限含水率和液限含水率,以下式求算:

式中:Wi為路槽底面以下80cm內(nèi),每10cm為一層,第i層上的天然含水率;WLi為同一層土的液限含水率(76g平衡錐);Wpi為同一層土的塑限含水率;Wci為第i層的稠度為路槽以下80cm內(nèi)土的算術(shù)平均稠度。

表2 路基干濕類型

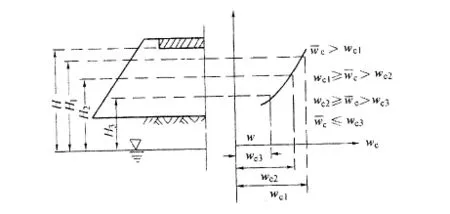

對(duì)于新建道路,路基尚未建成,無法按上述方法現(xiàn)場(chǎng)勘查路基的濕度狀況,可以用路基臨界高度作為判別標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)路基的地下水位或地表積水水位一定的情況下,路基的濕度由下而上逐漸減小,如圖1所示。與分界稠度相對(duì)應(yīng)的路基離地下水位或地表積水水位的高度稱為路基臨界高度H。

H1相對(duì)應(yīng)于Wc1為干燥和中濕狀態(tài)的分界標(biāo)準(zhǔn);H2相對(duì)應(yīng)于Wc2,為中濕與潮濕狀態(tài)的分界標(biāo)準(zhǔn);H3相對(duì)應(yīng)于Wc3,為潮濕和過濕狀態(tài)的分界標(biāo)準(zhǔn)。

在設(shè)計(jì)新建道路時(shí),如能確定路基臨界高度值,則可以以此作為判別標(biāo)準(zhǔn),與路基設(shè)計(jì)高度作比較,由此確定路基的干濕類型。

圖1 路基臨界高度與路基干濕類型

為了保證路基的強(qiáng)度和穩(wěn)定性不受地下水及地表積水的影響,在設(shè)計(jì)路基時(shí),要求路基保持干燥或中濕狀態(tài),路槽底距地下水或地表積水的距離,要大于或等于干燥、中濕狀態(tài)所對(duì)應(yīng)的臨界高度。