彩色多普勒超聲引導下頸內靜脈穿刺置管術在腫瘤患者中的應用

高銘云,黃小珍

柳州市腫瘤醫院腫瘤內科,廣西柳州 545006

經頸內靜脈穿刺置管術因其穿刺部位隱蔽、容易固定、不受肢體活動影響,留置時間長,便于置管后護理,臨床上患者容易接受,因此在腫瘤患者化療中廣泛應用。傳統的經頸內靜脈穿刺行中心靜脈置管方法是依靠解剖標志來預測靜脈的位置進行經驗性盲穿的,但標志和靜脈位置之間的關系常常存在變異。有文獻報道,使用標志法盲穿失敗率高達35%[1],一次穿刺成功率僅為80%~87.78%[2-4],并發癥發生率高達20%[5],誤傷動脈占5.2%~16.6%[6]。彩色多普勒超聲引導下定位穿刺能解決上述難題。我院對65例腫瘤化療患者在便攜式彩色多普勒超聲引導下行頸內靜脈穿刺置管術,取得理想效果,現報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料

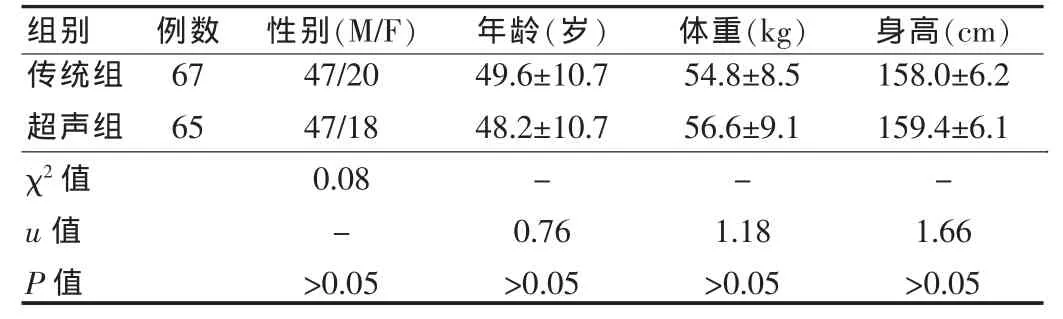

132例為2010年4~11月在我院腫瘤內科住院的患者,男38例,女94例;年齡22~72歲,平均48.9歲。其中乳腺癌54例,肺癌16例,淋巴瘤13例,胃癌12例,非霍奇金淋巴瘤10例,結腸癌10例,直腸癌7例,卵巢癌5例,睪丸精原細胞瘤2例,纖維肉瘤1例,骨肉瘤1例,黑色素瘤1例。按入院先后將其隨機分為傳統組(67例)和超聲組(65例),兩組性別、年齡、身高、體重、病種比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性,見表1。

表1 兩組患者的一般情況( ±s)

表1 兩組患者的一般情況( ±s)

組別 例數 性別(M/F) 年齡(歲) 體重(kg) 身高(cm)傳統組超聲組χ2值u值P值67 65 47/20 47/18 0.08->0.05 49.6±10.7 48.2±10.7-0.76>0.05 54.8±8.5 56.6±9.1-1.18>0.05 158.0±6.2 159.4±6.1-1.66>0.05

1.2 方法

1.2.1 操作方法

超聲組采用彩色多普勒超聲引導下定位、穿刺;傳統組采用解剖標志定位、穿刺。兩組均采用同一規格中心靜脈單腔管導管,外徑16G,內徑1.7 mm,長30 cm。操作者均為同一個人。所有患者選擇Trendelenberg體位,頭居中位偏向穿刺對側。超聲組在多普勒超聲引導下定位、選擇方向和深度進行穿刺;傳統組采用傳統解剖標志預測靜脈的位置行經驗性盲穿:以胸骨頭與鎖骨頭交點下1 cm為穿刺點,用5 ml注射器抽取2%利多卡因2 ml作局麻并試探血管,穿刺針與皮膚成30°~45°角,針尖方向指向同側乳頭,穿刺深度為2~3 cm,試探成功后改用穿刺針沿試探方向進針,抽到回血時停止進針,導絲置入退針后置管。分別記錄穿刺次數、操作時間(從消毒到導管送入所需時間)、置管是否成功、有否并發癥等情況。

1.2.1.1 彩色多普勒超聲定位 采用深圳邁瑞生物醫療電子股份公司生產的M5/M5T便攜式彩色多普勒超聲系統,頻率為7.5~10.0 Hz的線陣探頭,患者去枕平臥,頭偏向左(右)側45°,充分暴露右(左)側頸部,將超聲探頭置于檢查處皮膚,然后依次切換黑白二維格式顯像與彩色血流顯像,分別從正、側面在甲狀軟骨上緣、環狀軟骨、第7頸椎3個水平上探查右(左)頸內靜脈與頸總動脈相鄰關系,觀察管腔內血流通暢情況,測量頸內靜脈直徑、管壁厚度、頸內靜脈前壁與頸前皮膚的距離,最后確定最佳穿刺點的位置與穿刺深度。

1.2.1.2 彩色多普勒超聲引導下頸內靜脈穿刺 操作者位于患者頭側,選擇比較表淺的頸內靜脈管腔通暢處作為最佳穿刺點,大部分確定在環狀軟骨水平,常規消毒,2%利多卡因局麻后,將探頭套上無菌保護套,置于穿刺點的部位,清晰顯示頸內靜脈,穿刺針與皮膚呈30°~45°方向,緊貼超聲探頭的側緣于超聲實時監視下刺入頸內靜脈,管腔內顯示針尖強回聲光點或一小段強回聲針桿,再緩慢進針2~3 cm,回抽見暗紅色血液時停止進針,證明針尖已進入頸內靜脈,置入導絲并退出穿針刺,用擴張器擴皮后置入中心靜脈單腔管導管。兩組置入中心靜脈導管深度為左側(11.8±1.2)cm,右側(13.5±1.3)cm。用皮膚保護貼膜及無菌紗布固定導管。置管術即完成。

1.2.2 評價方法

觀察兩組一次性穿刺成功率、并發癥發生率及置管操作時間等指標。

1.3 統計學方法

所有數據用SPSS 13.0統計軟件處理,計量資料以均數±標準差(±s)表示,采用 u 檢驗;計數資料以[n(%)]表示,采用四格表χ2檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 一般資料比較

兩組患者的性別、年齡、體重、身高等差異均無統計學意義,見表1。

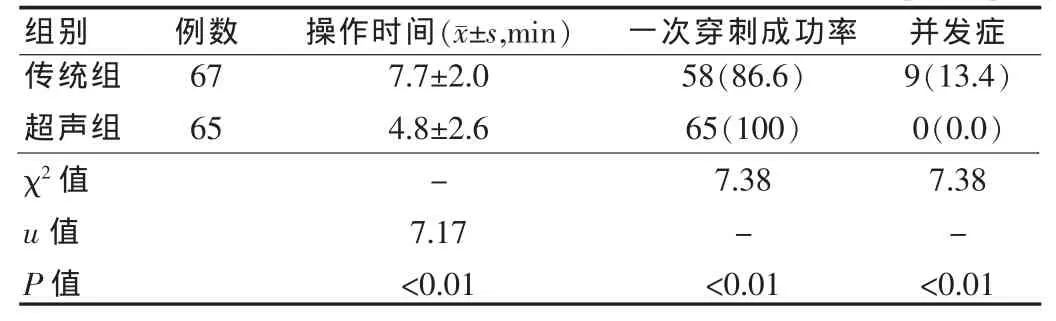

2.2 穿刺結果

一次穿刺成功率超聲組為100%,明顯高于傳統組的86.6%,而且超聲組操作時間和并發癥發生率亦明顯小于傳統組,差異均有高度統計學意義(P<0.01)。見表2。

表2 兩組患者一次穿刺成功率、操作時間及并發癥的比較[n(%)]

3 討論

目前,臨床上對行中心靜脈置管患者的血管選擇方法有肉眼觀察解剖標志定位法和超聲引導法。憑解剖標志定位法進行經驗性盲穿置管,對患者局部血管條件及操作者經驗要求高,否則穿刺成功率較低且并發癥多。當遇到解剖異常﹑肥胖﹑頸短﹑有過穿刺并發癥的患者或在困難體位下穿刺時,行解剖標志定位法行頸內靜脈穿刺十分困難,操作風險大,失敗率和并發癥發生率相當高,影響患者的治療和康復,并加重經濟負擔,嚴重的甚至發生死亡[7]。

在腫瘤內科,由于化療手段的多樣性,化療藥物的強刺激性,患者外周血管充盈不佳,深靜脈置管已成為腫瘤患者必不可少的靜脈給藥途徑。腫瘤患者的血液處于高凝狀態,而患者通常需要多種化療藥物的聯合應用和營養支持,化療藥物對血管有損傷作用,一些營養藥物分子顆粒大,易黏附在血管內,導致堵塞[8]及反復血管穿刺等均易形成血栓,同時腫瘤患者反復抗癌治療及疾病折磨,生理、心理應激能力極差,因此如何避免患者反復靜脈穿刺帶來的痛苦,提高一次性穿刺成功率,預防并發癥,保證有效置管時間,減輕因化療藥物對血管的刺激而帶來的痛苦,提高患者對治療的耐受性顯得尤為重要。彩色多普勒超聲成像,直觀顯示血管壁、管腔及周圍的解剖結構,可以直接觀察血流情況[9]。利用超聲引導技術穿刺頸內靜脈在近乎直視下操作,它改變以往盲探盲穿的方式,在其引導下的頸內中心靜脈插管可提高首次穿刺成功率﹑減少操作時間提高工作效率,降低氣胸﹑神經損傷﹑誤穿動脈等并發癥[10-11]的發生率,保證了醫療安全。

本文結果顯示:超聲組一次性穿刺成功率為100.0%,明顯高于傳統組的86.6%,傳統組67例中58例一次穿刺成功,3例2次穿刺成功,2例3次穿刺才成功,4例3次以上穿刺均未成功,而超聲組所有患者穿刺次數均為一次,明顯少于傳統組,并且超聲組在超聲引導下穿刺,省略了傳統組局麻時的常規試探性血管穿刺一次的步驟,減少了血管的損傷和患者痛苦。超聲組操作時間為(4.8±2.6)min,較傳統組的(7.7±2.0)min顯著縮短,提高了臨床工作效率;超聲組無并發癥發生,傳統組置管時發生局部血腫3例,氣胸1例,誤穿動脈2例,置管后發生血栓1例,靜脈炎2例。兩組比較差異均有統計學意義。

便攜式彩色多普勒超聲系統小巧輕便,超聲引導下頸內靜脈穿刺明確了最佳穿刺點、進針深度和方向,超聲系統能直觀顯示血管壁、管腔及周圍的解剖結構,可以直接觀察血流情況,鑒別血管、神經和其他組織,能有效克服傳統解剖標志盲穿法置管的局限性,使操作者在近乎直視下行血管穿刺,避免了穿刺過程中對臨近組織、器官的損傷,使得頸內靜脈穿刺置管術變得更加簡單易學,提高一次性穿刺成功率,減少氣胸、血栓等并發癥發生,減少患者的痛苦,減低操作風險,縮短置管時間,提高臨床工作效率。因此,彩色多普勒超聲引導下頸內靜脈穿刺置管術對靜脈狀況差而保護靜脈尤其重要的腫瘤化療患者,更能體現其實用性和優越性,值得臨床推廣應用。

[1]體外診斷試劑注冊管理辦法(試行)[S].國食藥監械[2007]229號.

[2]吳恩惠,劉玉清,賀能樹.介入性治療學[M].北京:人民衛生出版社,1993:51-52.

[3]陳小紅,駱惠玉,孫陳芬.惡性腫瘤患者應用PICC和CVC置管的臨床觀察與護理[J].現代護理,2001,7(11):4-5.

[4]周永紅,劉惠蓮,孟憲萍,等.4種深靜脈置管的護理方法及應用比較[J].東南國防醫藥,2005,12(6):419-420.

[5]體外診斷試劑臨床研究技術指導原則[S].國食藥監械[2007]240號.

[6]郭素芳,郎雁嫻,楊愛云,等.頸內靜脈穿刺置管術并發癥的分析[J].中華護理雜志,1997,32(8):458-459.

[7]Cheri A,Sulek MD.Head rotation during internal jugularvein cannulation and the risk of carotid artery puncture[J].Anesth Analg,1996,82:125-128.

[8]趙李克,江萍,宋小敏.頸內靜脈置管阻塞的影響因素分析[J].實用護理雜志,2002,18(3):44.

[9]William J,Zwiebel,John S,et al.血管超聲經典教程[M].北京:人民軍醫出版社,2008:6.

[10]Feller-Kopman.Doppler-guided cannulation of the internaljugular vein was more successful than the landmark method[J].Br Med J,2003,327(7411):361-368.

[11]Keenan SP.Use of ultrasound to place central lines[J].J Crit Care,2002,17:126-127.