經尿道電切加黏膜下注射絲裂霉素在腺性膀胱炎治療中的效果觀察

劉日升,鄧婉娣,李紅輝

廣東醫學院附屬石龍博愛醫院外一區,廣東東莞 523325

腺性膀胱炎由于泌尿系統感染、梗阻、結石等慢性膀胱刺激因素引起膀胱黏膜腺上皮化生所引起的良性病變,是女性最常見泌尿外科疾病之一。臨床表現為反復發作尿頻、尿急、尿痛,會陰及恥骨部不適,尿失禁、下腹脹痛、性交痛及血尿等癥狀,給女性患者帶來很多不適。本病常見治療方式為電切及膀胱灌注治療等[1]。但傳統的膀胱灌注化療藥物對患者的影響較大,副作用較多,存在一些不足之處。本文中筆者就經尿道電切加黏膜下注射絲裂霉素在腺性膀胱炎治療中的效果進行研究,現將結果總結報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2008年8月~2010年10月于我院進行治療的42例腺性膀胱炎患者為研究對象,將其隨機分為對照組(經尿道電切加灌注化療組)21例和觀察組(經尿道電切加黏膜下注射化療組)21例。對照組21例患者中,男6例,女15例;年齡 22~72 歲,平均(53.1±3.4)歲;病程 3 個月~9年,平均(7.4±0.8)個月;病變部位:三角區16例,膀胱頸4例,輸尿管旁1例。觀察組21例中,男7例,女14例;年齡21~74歲,平均(52.5±3.2)歲;病程 2 個月~10 年,平均(7.3±0.6)個月;病變部位:三角區17例,膀胱頸3例,輸尿管旁1例。兩組患者在各項一般資料方面比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

對照組采用經尿道電切加膀胱灌注化療,經尿道電切術后1周,給予患者絲裂霉素30 mg,將其與生理鹽水混合進行膀胱灌注化療,化療過程中囑患者規律性地變化體位,使藥液充分接觸病變部位。1周1次,8次后改為1個月1次。觀察組采用經尿道電切加黏膜下注射化療進行治療,經尿道電切術后,用專用膀胱插管針在膀胱鏡直視下引導至病灶部位,注射化療藥物(可選用絲裂霉素2 mg用于2 ml,在病灶黏膜下注射2~3針,總用藥量少于1 mg,深度不超過0.3 mm,注射點不超過輸尿管口旁2 cm內),完成注入后膀胱沖洗,留置尿管3~7 d。對所有患者進行為期1年的隨訪。后將兩組患者的痊愈率及不良反應發生率進行統計及比較。

1.3 統計學處理

將數據采用統計學軟件SPSS 12.0進行相應處理,計數資料采用χ2檢驗,以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

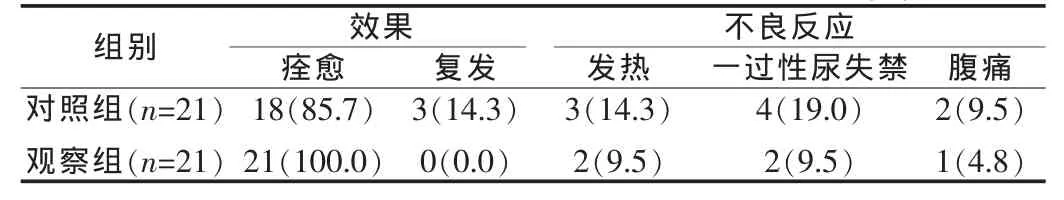

將兩組患者的痊愈率及不良反應發生率進行統計及比較,具體比較結果見表1。

表1 兩組患者的痊愈率及不良反應發生率比較[n(%)]

由表1可見,觀察組的痊愈率高于對照組,不良反應發生率低于對照組,經比較,差異均有統計學意義(均P<0.05)。

3 討論

腺性膀胱炎在中青年女性人群中好發,常被誤診為尿道綜合征[2]。據最新研究表明,腺性膀胱炎是一種癌前期病變,若不及時處理,約4%的患者幾年后演變為膀胱癌[3]。故其治療極為重要,對于患者的預后意義重大。腺性膀胱炎的治療有多種,有單純膀胱內灌注治療,單純膀胱電切,膀胱注射療法,膀胱部分切除,膀胱黏膜剝脫,甚者有行膀胱全切除手術。但這些手術均存在一定程度的不足之處[4]。經尿道電切術后早期膀胱內灌注抗癌藥物療效較佳,但是仍存在長期灌注化療不良反應發生率及復發率較高的缺點,可能與其化療定位不是很精確有一定的關系[5-6]。經尿道電切加黏膜下注射化療的方法采用電切后在黏膜下給藥,從而達到在腔鏡下治療準確、用藥量少、微創、有效的目的,是微創手術與化療相結合的一種治療方法,副作用小。其為不需使用特別設備才能開展的手術,大大節省了醫療成本和患者的經濟負擔,且操作簡單,容易掌握,不需大型設備和大量資金,各級醫院都能完成,適用于各級醫院開展。

[1]佟咸利,劉屹山,郭文川,等.腺性膀胱炎(附30例報告)[J].中華泌尿外科雜志,2000,21(5):285-287.

[2]趙國防,胡毅,萬小華.女性腺性膀胱炎26例報告[J].臨床泌尿外科雜志,2003,18(7):402-403.

[3]莊乾元,梅偉,管維,等.腺性膀胱炎治療分析(附89例報告)[J].中華泌尿外科雜志,2004,25(10):686-687.

[4]王固新,姜海洋,夏莉萍,等.經尿道電切加膀胱化療藥物灌注治療腺性膀胱炎[J].現代泌尿外科雜志,2006,11(2):96.

[5]Cesaro S,Brugiolo A,Faraci M,et al.Incidence and treatment of hemorˉrhagic cystitis in children given hematopoietic stem cell transplantation:a survey from the Italian association of pediatric hematology oncology-bone marrow transplantation group[J].BMT,2003,32(9):925-931.

[6]吳寶柱.腺性膀胱炎臨床診治分析[J].中國當代醫藥,2009,16(6):131-132.