肝癌介入治療后并發彌散性血管內凝血的早期發現及護理干預

郭麗萍

航天中心醫院婦產科,北京 100049

彌散性血管內凝血(DIC)是在各種致病因素的作用下,在毛細血管、小動脈、小靜脈內廣泛纖維蛋白沉積和血小板聚集,形成廣泛的微血栓,導致循環功能和其他內臟功能障礙[1]。目前隨著醫療技術的進展,介入治療應成為內外科治療之外的第三大治療手段,對于不符合手術指征的肝癌患者,介入治療是主要手段,但是治療后患者并發DIC并不常見,早期極易被忽略,凝血進展導致嚴重后果。本文筆者收集我院近年來收治的肝癌介入治療后并發DIC患者的資料,探討疾病的早期發現及治療護理方法,現報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料

選擇我院2002年1月~2010年5月收治的原發性肝癌介入治療后并發DIC患者 50例,經臨床、影像及實驗室檢查診斷為原發性肝癌,均符合全國肝癌協會制訂的原發性肝癌診斷標準[2],患者均不符合手術指征,行介入治療。其中2002年10月~2005年12月我院出現的肝癌介入后并發DIC患者26例為對照組(介入治療后給予常規護理),其中,男16例,女 10 例,年齡 45~72 歲,平均(55.0±3.0)歲;2006年 1月~2010年5月我院肝癌介入后并發DIC患者24例為觀察組(加強DIC的早期觀察及針對性護理),其中,男 16 例,女 8例,年齡 46~69 歲,平均(54.5±2.5)歲。 兩組性別、年齡等一般資料比較,差異無統計學意義,具有可比性。

1.2 方法

采用Seldinger技術,經股動脈插管,腹腔動脈及肝固有動脈血管造影,明確腫瘤的部位、血供情況。超選擇腫瘤供血血管內行化療及栓塞。注入藥物為5-Fu 1.0、絲裂霉素10 mg、表阿霉素 50 mg、超液態碘油10~25 ml。

1.3 術后護理

1.3.1 對照組

給予術后常規護理,囑患者臥床休息,保持病室環境安靜,給予高營養食物,建立靜脈通道,遵醫囑按時按量給藥,保持水、電解質平衡;保持呼吸道通暢,吸氧改良缺氧癥狀;監測體溫、脈搏、呼吸、血壓、尿量、尿色;定時采血,監測各臟器功能。

1.3.2 觀察組

在對照組常規護理的基礎上,對于術后DIC進行早期重點觀察,強調DIC早期癥狀,并對護理人員進行DIC癥狀、診斷、治療及實驗室檢查指標方面的指導,以掌握實驗室指標增強預警能力。

1.3.3 護理

1.3.3.1 早期護理觀察 肝癌患者肝功能嚴重受損,各種凝血、抗凝因子以及與凝血有關的酶類的合成受到影響,在機體代償作用下,凝血異常表現不明顯[3]。臨床護理應術后早期嚴密觀察:①觀察有無廣泛自發性出血,皮膚黏膜瘀斑,傷口、注射部位滲血,內臟出血如嘔血、便血、泌尿道出血、顱內出血意識障礙等癥狀;②觀察有無微循環障礙癥狀皮膚黏膜發紺缺氧、尿少尿閉、血壓降落、呼吸循環衰竭等癥狀;③有無高凝癥狀,如靜脈采血血液迅速凝固時應警惕高凝狀態;④有無內臟栓塞引起的相關癥狀,如腎栓塞引起腰痛、血尿、少尿,肺栓塞引起呼吸困難、發紺,腦栓塞引起頭痛、昏迷等;⑤觀察有無黃疸溶血癥狀。如果出現上述表現時,應提高警惕,做好DIC的實驗室監測,保證搶救及時。

1.3.3.2 觀察實驗指標,增強護理預警能力 DIC發生時患者血小板計數(PLT)進行性降低,凝血酶原時間(PT)、激活部分凝血活酶時間(APTT)延長,纖維蛋白原(FIB)減少,纖維蛋白降解產物(FDP)及D-二聚體(D-D)升高。術后護理中出現上述指標異常時,應提高警惕,對各指標進行動態觀察,如在動態觀察中發現血小板持續下降,診斷的意義較大;正常凝血酶原時間為(12.0±0.1)s,延長3 s以上則有診斷意義;DIC動態觀察就可見到纖維蛋白原有持續減少的傾向,一般低于150 mg/dl時,有診斷意義,連續凝血酶原時間延長及FDP增多是診斷DIC的敏感指標,有文獻報道其敏感性分別為91%、100%[4]。同時應嚴密觀察患者的各項生命體征,如血壓、心率、尿量等,爭取早期發現凝血異常,及時治療。

1.4 術后DIC的處理

診斷成立后立即給予抗凝治療,2 500 U肝素皮下注射,每8小時1次;積極給予保肝治療緩解原發病;對于合并感染者根據藥敏試驗,選擇敏感抗生素抗感染治療,2~4次/d靜脈滴注,補充凝血因子及血小板,補充血容量,改善微循環。

1.5 統計學方法

采用SPSS 13.0統計學軟件,計數資料比較采用χ2檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

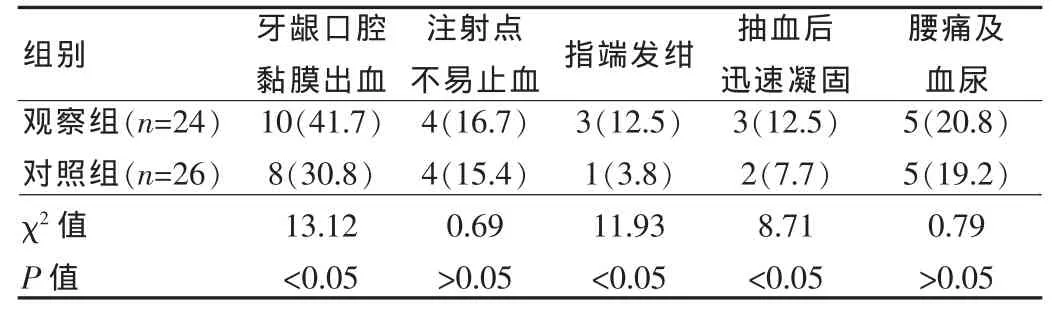

2.1 兩組早期觀察情況比較

觀察組早期發現黏膜出血、指端發紺、抽血后迅速凝固的現象明顯多于對照組。兩組比較,差異有統計學意義(P<0.05)。 見表 1。

表1 兩組早期觀察情況比較[n(%)]

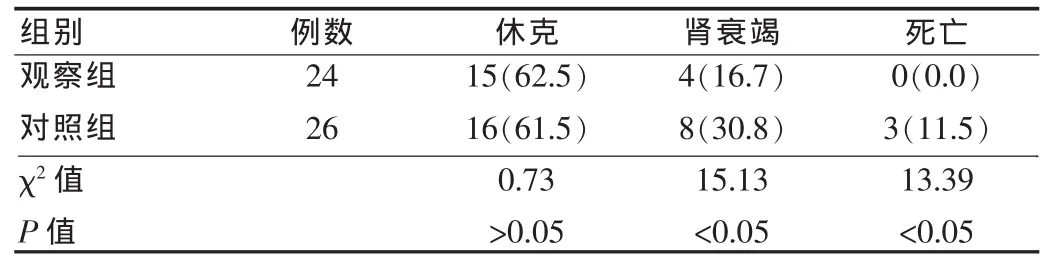

2.2 兩組DIC治療情況比較

觀察組早期懷疑DIC及時診斷處理后患者腎衰竭、死亡發生率明顯低于對照組,兩組比較,差異有統計學意義。見表2。兩組其余存活患者經過積極治療,出血、一過性休克及腎衰竭得到控制,凝血功能及血小板恢復正常,好轉出院。

表2 兩組DIC治療情況比較[n(%)]

3 討論

臨床引起DIC的病因較多,其中,國內調查顯示感染、惡性腫瘤占其病因的2/3,國外則以惡性腫瘤為首,肝癌介入治療后發生DIC并不常見,其原因可能在于嚴重肝病影響機體凝血功能;惡性腫瘤導致機體凝血亢進,凝血系統激活,長期處于代償性DIC狀態[5-6];介入治療后,壞死腫瘤細胞釋放組織因子激活凝血系統,加之肝功能本身受損,清除促凝物質能力下降,導致凝血發生。

DIC的早期發現及治療對預后至關重要,因此臨床護理人員應熟練掌握DIC的早期表現、進展過程及誘發因素,有較好的觀察和分析能力,可以根據患者臨床表現及實驗室檢查凝血指標的變化,考慮到DIC發生的可能性,如患者有早期出血表現,伴動態觀察中發現血小板持續下降,連續凝血酶原時間延長,FDP或D-D進行性升高,纖維蛋白原有持續減少的傾向,則發生術后DIC的可能性極大,應立即對癥處理[7]。本文觀察組介入術后DIC患者,早期護理觀察中10例患者出現牙齦、口腔黏膜出血表現,4例患者穿刺點出現血腫,注射點不易止血,3例患者出現指端發紺,抽血后迅速凝固,5例患者術后出現腰痛癥狀,并有血尿。高度懷疑DIC,進行實驗室指標動態監測的同時準備DIC搶救措施,早期觀察細致,對癥處理及時,才未出現死亡病例。對照組患者介入治療后護理中,DIC相關癥狀的觀察不足,以致臨床出現血管內凝血時,患者情況多較嚴重,治療不及時,腎衰竭的發生率及死亡率明顯高于觀察組。

總之,DIC是肝癌介入治療后較少見的并發癥,但是病情危重,處理不當極易導致患者死亡,應引起重視,加強介入治療后的護理觀察,尤其是凝血機制可能異常者,應動態實驗室檢查,監測凝血指標變化及各臟器功能,以早期發現DIC并對癥處理,減少意外發生。

[1]王海云.惡性腫瘤并發彌散性血管內凝血30例分析[J].內科急危重癥雜志,2004,10(4):212.

[2]湯釗猷.1996年上海國際肝癌肝炎會議紀要[J].中華肝臟病雜志,1996,4(3):191-192.

[3]鄭海銀,吳慶歡,周天容.白血病并發彌散性血管內凝血患者的護理[J].現代醫藥衛生,2008,24(23):3519-3521.

[4]Yu M,Nardella A,Pech L,et al.Screening tests of disseminated intravascu larcoagulation:guidelines for rapid and specific laboratory diagnosis[J].Crit Care Med,2000,28(6):1777-1780.

[5]Biek RL,Strauss JF,Frenkel EP.Thrombosis and hemorrhage in oncology patients[J].Hematol Oncol Clin North Am,1996,10:875-907.

[6]何志潔.惡性腫瘤合并彌散性血管內凝血臨床分析[J].醫藥論壇雜志,2008,29(1):3-5.

[7]賈蒼松.彌漫性血管內凝血早期診斷與治療[J].中國實用兒科雜志,2005,20(1):11-13.