生長抑素對單純性腸梗阻的輔助治療效果觀察

高云峰

遼寧省瓦房店市中心醫院普外科,遼寧瓦房店 116300

單純性腸梗阻是臨床上外科常見的急腹癥之一,非手術期的常規治療主要有胃腸減壓和維持水電解質平衡。近年來,臨床實踐中發現,常規治療中應用生長抑素可有效提高單純性腸梗阻的治愈率。為進一步探討生長抑素對腸梗阻的輔助治療療效及治療機制,本文特選取我院2008年1月~2010年12月入我院治療的單純性腸梗阻患者50例,在常規治療的基礎上再聯合應用生長抑素(奧曲肽)進行治療,取得了較好的治療效果,現報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取我院2008年1月~2010年12月入我院治療的單純性腸梗阻患者50例,將患者隨機分為觀察組和對照組,每組各25例。其中,男28例,女22例,年齡22~80歲,有腹部手術史者38例。兩組患者的年齡、性別、病史等一般資料具有可比性。所有患者經腹部立位平片檢查,片中均顯示有氣液平面。

1.2 方法

對照組患者行常規治療,包括禁食、胃腸減壓、糾正水電解質、酸堿平衡紊亂、根據患者情況行全胃腸外營養,應用抗生素等。觀察組患者在以上常規治療的基礎上,加用生長抑素(奧曲肽),劑量為0.6 mg生長抑素注入500 ml生理鹽水中,用輸液泵靜脈滴注,速度控制在21 ml/h。

1.3 觀察指標及檢測方法

1.3.1 觀察指標 觀察指標包括血漿治療前、治療后2 h、24 h的D-乳酸含量、血漿內毒素含量;同時測定患者治療前及治療后 1周血漿中的 IL-6(白介素-6)、TNF-α(腫瘤壞死因子-α)含量。記錄兩組治療后24 h、48 h、72 h胃腸引流液量。

1.3.2 檢測方法 檢測D-乳酸時先用高氯酸處理血漿后(去掉蛋白),再用酶偶聯紫外分光光度法檢測其含量;測定血漿內毒素時先用改良過氯酸處理樣本,再用微生物快速動態檢測系統檢測其含量;檢測IL-6、TNF-α時需兩組患者于治療前及治療后相應日期的清晨抽取空腹肘靜脈血送檢,再采用雙抗體夾心ELISA法測定IL-6、TNF-α的含量。

1.4 統計學方法

數據以SPSS 13.0統計軟件分析處理,數據以均數±標準差(±s)表示,采用t檢驗行兩組間比較,以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

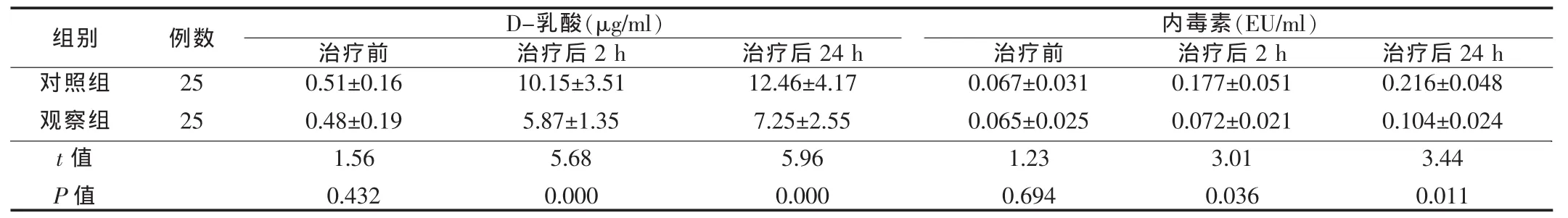

2.1 兩組血漿D-乳酸、內毒素水平比較

兩組患者治療前血漿D-乳酸和內毒素含量比較差異無統計學意義(P>0.05)。但治療后 2 h、24 h的血漿D-乳酸、內毒素含量比較,差異均有統計學意義(P<0.05),即觀察組的血漿D-乳酸和內毒素含量均少于對照組。見表1。

表1 兩組血漿D-乳酸、內毒素水平比較(±s)

表1 兩組血漿D-乳酸、內毒素水平比較(±s)

組別 例數D-乳酸(μg/ml)治療前 治療后2 h 治療后24 h內毒素(EU/ml)治療前 治療后2 h 治療后24 h對照組觀察組t值P值25 25 0.51±0.16 0.48±0.19 1.56 0.432 10.15±3.51 5.87±1.35 5.68 0.000 12.46±4.17 7.25±2.55 5.96 0.000 0.067±0.031 0.065±0.025 1.23 0.694 0.177±0.051 0.072±0.021 3.01 0.036 0.216±0.048 0.104±0.024 3.44 0.011

2.2 兩組血清IL-6、TNF-α水平比較

治療前兩組患者血清IL-6、TNF-α含量比較差異無統計學意義(P>0.05)。但治療1周后兩組患者的血清IL-6、TNF-α含量比較差異有統計學意義(P<0.05),即觀察組患者的血清IL-6、TNF-α含量均低于對照組。見表2。

表2 兩組血清中各因子含量比較(±s)

表2 兩組血清中各因子含量比較(±s)

組別 例數TNF-α(ng/L)治療前 治療后1周IL-6(ng/L)治療前 治療后1周對照組觀察組t值P值25 25 110.5±14.5 111.3±12.9 1.21 0.784 89.1±11.5 60.8±8.3 11.34 0.000 51.3±5.6 48.9±4.5 9.56 0.000 40.8±5.6 29.5±3.6 8.69 0.000

2.3 胃腸減壓引流液量的比較

對照組患者治療后24 h、48 h、72 h的引流液量分別為(1 250±487) ml、(1 089±430) ml、(712±219) ml,觀察組分別為(1 236±517) ml、(789±340) ml、(412±179) ml,治療后 24 h的引流液量比較差異無統計學意義(P>0.05);治療后第48 h、72 h兩組引流液量比較,差異有統計學意義(P<0.05),即觀察組患者每日的引流液量少于對照組。

3 討論

單純性腸梗阻主要是由腹部手術后引起的腸粘連所導致,胃腸減壓等常規治療是比較有效的解除梗阻的方法。胃腸減壓可延緩單純性腸梗阻病理過程的發展程度,因此它是治療單純性腸梗阻的基礎。在腸梗阻發生的早期,應用生長抑素可以達到抑制胃酸、抑制消化酶分泌、延緩腸蠕動,增加水電解質重吸收等目的,故生長抑素與胃腸減壓聯合應用可有效降低腸內壓,提高單純性腸梗阻的非手術治愈率。國外有報道稱[1],在動物實驗和臨床實踐中均可證實,單純性腸梗阻發生后采用胃腸減壓與生長抑素連用的方法可有效減少胃腸減壓時的引流液量,患者的腹痛、腹脹等典型癥狀也會得到較快緩解,腸道恢復排氣、排便的時間也會比單用胃腸減壓的患者明顯提前。有人也報道稱[2],從病理學的角度分析,未加入生長抑素治療的單純性腸梗阻患者更易產生梗阻性腸絞痛,且梗阻部位近端的腸管出現擴張或壞死的幾率也大大增加。

本研究中選擇測定的指標包括患者的血漿D-乳酸、內毒素以及血清IL-6、TNF-α,這些指標可以反映腸道黏膜的功能狀態,是反映腸道黏膜屏障功能的敏感性客觀指標[3-4]。患者發生腸梗阻時,腸腔內的細菌會大量增加,毒素被大量分泌,導致腸道黏膜屏障功能受損。有報道稱,腸梗阻、腸穿孔患者血清中的IL-6、TNF-α含量會比正常狀態時大大升高,病情程度越重,此二者的含量越高[5]。生長抑素是一種能抑制機體炎癥反應的藥物,它能刺激肝臟的單核-巨噬系統產生大量的巨噬細胞,這些細胞可吞噬內毒素,有效緩解患者的臨床癥狀[5]。還有報道稱,生長抑素能使血漿中的(尤其是門靜脈)中的尿酸、乳酸水平降低,這可以有效減輕患者酸中毒的程度和癥狀。本文的實驗結果也顯示,兩組患者治療前血漿D-乳酸和內毒素含量比較差異無統計學意義(P>0.05)。但治療后2 h、24 h觀察組的血漿D-乳酸和內毒素含量均少于對照組(P<0.05)。治療前兩組患者血清IL-6、TNF-α含量比較差異無統計學意義(P>0.05),但治療1周后觀察組患者的血清IL-6、TNF-α含量均低于對照組(P<0.05)。觀察組患者使用生長抑素后,胃腸減壓的引流液量也逐漸減少,這也證明了生長抑素的療效是比較理想的。單純性腸梗阻患者的機體會存在廣泛的炎癥反應,生長抑素能有效穩定腸道黏膜,使其盡量減少內毒素的吸收從而降低全身癥狀的程度。但筆者還要強調,雖然生長抑素可用于單純性腸梗阻的輔助治療,但并不能從根本上改變單純性機械性腸梗阻的病理變化過程,它的作用是盡量緩解患者的臨床癥狀,故不能代替胃腸減壓和糾正水電解質紊亂的基礎治療,若非手術治療不能緩解的患者仍需進行手術治療,這一點對于單純性腸梗阻患者的治療非常重要。

綜上所述,生長抑素是一種有效的單純性腸梗阻輔助治療藥物,能有效改善患者的腸道黏膜屏障功能,值得臨床推廣應用。

[1]Balongo GR,Alconero FF.Intestinal wall damage in simple ileus in rabbits:immune-modulator role of somatostatin[J].Hepatogastroenterology,2009,51(58):1030-l036.

[2]Kutun S,Ulucanlar H,Celik A,et al.Effects of octreotide on healing of mechanical ileus in rats[J].Saudi Med J,2008,29(4):539-543.

[3]屈振亮,楊春明.血清C-反應蛋白、白細胞介素6和腫瘤壞死因子α在腸梗阻、腸穿孔患者的動態觀測及臨床意義[J].中國普通外科雜志,2010,9(7):326-328.

[4]佘佩吟,蔡雪潔,謝妙芳.生長抑素-思他寧在低位惡性腸梗阻治療應用的護理體會[J].現代醫院,2007,7(12):74-76.

[5]于強,崔乃強,袁紅霞,等.陽明熱證實證患者血漿內毒素水平和細胞因子的改變及相關性研究[J].遼寧中醫雜志,2008,35(1):10-12.