降低人工挖孔樁基礎造價的有效措施

張曉林,杜小鵑

(四川省建筑設計院,四川成都610017)

人工挖孔樁因在施工過程中會有工人井下作業和井下用電、垂直運輸遇到物體落下、有害氣體甚至涌水等不安全因素,不是特定建筑場地和有較明顯經濟效益的,不宜采用人工挖孔樁基礎。但與錘擊(振動)沉管灌注樁、預制管樁、鉆(沖)孔灌注樁相比,該樁以其承載力大,無振動、無噪音、無場地污染,便于檢查等優點,尤其適用于工程地質和水文地質條件較好且持力層埋藏較淺,單樁承載力要求較大的高層、多層建筑物和重型或中型工業廠房。在要求不受噪音干擾的城市中心,建筑物深基坑護壁亦常采用人工挖孔樁基礎。所以它是眾多基礎形式的一種補充。

本文認為在特定的有利條件下,采用該樁型更能節約基礎經費,降低造價。要達到這一目的,關鍵在于認真分析工程地質條件,結合工程的結構形式,荷載大小,因地制宜地采用。

本文通過幾項有效措施的介紹分析,說明怎樣發揮人工挖孔樁的長處和具有較好的效益。

1 降低人工挖孔樁基礎造價的有效措施

1.1 改善樁端部的構造尺寸及形狀,盡量提高端承力

目前常用的人工挖孔樁芯直徑(不含擴壁)為800 mm、1 000 mm、1 200 mm、1 400 mm、1 600 mm。以樁芯直徑為1 000 mm的樁為例,其樁身混凝土 C20抗壓能力為fc=10 N/mm2,R=0.5 fcAp=0.5×10×3.14×5002=3 925 kN

式中:R為樁身材料決定的單樁承載力設計值;AP為樁身橫截面面積;Fc為混凝土軸心抗壓強度設計值。

要使樁設計的承載力接近或達到樁身材料決定的承載力,才能充分利用樁身的材料價值,達到較大幅度地降低這種基礎的造價,具體作法有。

(1)在規范允許的范圍內,盡量擴大樁端部尺寸,以達到擴大端部巖(土)層的受壓面積增大端承力。

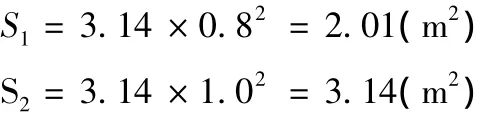

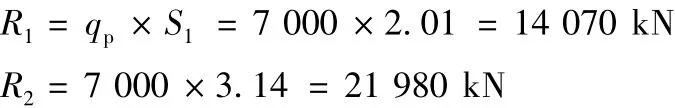

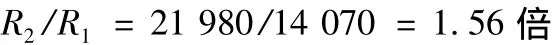

要達到增大端承力的目的,先決條件是靠近端部的土質良好,地下水能及時排除,不致再擴大塌方,在《建筑地基基礎設計規范》中對人工挖孔樁端部擴大規定不宜大于2倍樁芯直徑,而目前設計的端部尺寸一般只有樁芯直徑d的1.4~1.6倍,遠未達到2倍。端部巖(土)層的承載力尚有較大的潛力未被利用。如能把擴大端直徑D變為1.8~2.0倍d,端承力將得到大幅度提高(圖1)。當然,由于擴大端部,h1范圍的摩擦力會減少,但其與端承力相比是一個小數目。以樁心直徑為1 000 mm的挖孔樁為例,1.6倍與2.0倍直徑樁底的面積分別為

若使樁端支承于微風化的軟質巖層上,其端承力分別為:

微風化軟質巖承載力標準值qp=5 000~7 500 kPa,本計采取7 000 kPa

以上計算表明,把樁的端部直徑由1 600 mm擴大到2 000 mm,端承力可增大7 910 kN,即增大56%。考慮其他不利因素,乘上0.8系數亦可增加44.8%即6 328 kN。這是一個很可觀的數值。

圖1 適用于堅硬持力層

對于樁端的持力層為密實的粗砂、礫砂、角礫、不牢石、卵石;微風化、中風化的軟質巖石;中風化,強風化的硬質巖石,可按端承樁設計,經擴大后的樁端部截面,所對應的上述持力層的土(巖),承載力都達到超過由樁身材料決定的單樁承載力設計值,即能充分發揮樁身材料的作用。但施工時應采用導管將混凝土輸送到端部及其余樁身,分段振搗密實,特別要注意擴大部分混凝土的飽滿度,嚴禁高位拋擲混凝土,以免造成混凝土離析,留孔內積水無法抽干時,應采用水下混凝土灌注法,確保樁質量。

(2)必要時將樁的端部搗筑成半圓形或弧形(見圖2),進一步擴大端部的受力面積。

對那些堅硬持力層埋藏較深,采用長樁對經濟不利而選擇中等密實或密實的細砂中砂層,硬塑黏性土等土層為端部持力層的建筑物,可把樁的端部做成半圓型的弧形,其目的是進一步擴大持力層的受力面積,提高樁的承載力。實踐證明,挖孔樁的有效長度在12 m以內比較經濟,故一般多采用8~12 m。主要根據工程地質和建筑物的具體情況選定。

1.2 施工護壁時,力求使混凝土與樁孔內壁土壤擠密,提高樁側阻力

(1)根據工程地質情況,需把樁設計成摩擦與端承共同作用的樁時,應充分發揮樁與土的摩擦力。此力與端承力之和應達到或超過樁身材料決定的承載力。要達到這一目的,安裝護壁鋼模的支撐必須牢固,澆筑護壁的混凝土時要用竹桿和木棒反復插搗,力求與孔壁土壤擠密。人工成孔時不需將孔壁修整的過于光滑整齊,保留一定的粗糙面更能提高摩阻力。

其成孔過程是排土,孔壁的土粒結構因排水擾動面相對松弛,必須靠澆筑混凝土護壁時反復插搗擠密,才能較好的恢復土粒結構的緊密度,提高與混凝土的摩擦力。

而施工護壁時的反復插搗密實的基本工藝,常被施工人員忽視,必須引起重視,至于插搗密實與不密實對摩擦的承載力產生多大影響,其值相差多大,需在不同的地質條件下經多次靜載試驗對比,才能作出較大準確的結論,而這種有目的試驗工作是有重大經濟意義的。

1.3 調整上部結構,減少總樁數

(1)適當調整上部結構柱網間距,使每柱的豎向荷載接近或達到樁身材料決定的容許承載力(安全承載力),以達到最大限度地減少樁數。

前面已計算出1 000 mm樁芯直徑的人工挖孔樁材料決定的單樁承載力設計值為3 925 kN,通常設計為單樁支承柱。根據工程地質資料和上述措施計算土(巖)給與樁的容許承載力達到單樁材料決定的承載力時,就要以此承載力為經濟尺度和著眼點,在不影響上部建筑結構使用功能和美觀的情況下,調整結構柱網的間距,使每柱所負擔的垂直荷載達到或接近樁的安全承載力。調整的結果,將會減少該工程的總樁數,做到充分利用樁的安全承載力,達到總體降低工程造價的目的。

(2)在滿足結構外力所需的情況下,盡量減少樁的每m3混凝土體積含鋼率,達到降低造價的目的。

根據規范規定“樁身配筋應根據外力的性質和大小及工程的地質條件等,通過計算確定”、“在任何情況下,縱筋長度均不應小于1/3的長度”、“縱向主筋應沿樁身周邊均勻配置”。這些規定很切合鉆(沖)孔灌注樁的實際。鉆孔灌注樁常用在流型狀態下的淤泥或淤泥質土質較厚的建筑場地,對于這種工程地質很差的場地,加之鉆孔樁一般較長,普通為20~30 m,樁的“柔性”比較突出,在上部結構外力作用下產生的彎曲(彎矩)較大,且會影響樁的較深部位,上述配筋的規定是安全必要的。

對于人工挖孔樁,一般選在工程地質條件比較好,不存在厚度超過0.8 m的流動性淤泥的條件下采用。且其樁徑一般卻比鉆孔樁大,樁長比鉆孔樁短得多,樁周土對樁的嵌固作用比鉆孔樁強,這些因素使人工挖孔樁顯得很有“剛性”,其抵抗彎矩的能力遠比鉆孔樁強,配置用于抗彎的鋼筋面積應比鉆孔樁少。當計算結果表明樁的受力性質是由軸向受力為主的柱,其豎向主筋應分階減少,充分發揮混凝土的抗壓作用,減少用鋼量,達到節約經費的目的。

2 結束語

人工挖孔樁只要能按上述的環節考慮設計和施工,并使柱網軸力達到樁身材料決定的承載力的80%~90%就能產生較大的經濟效益。且人工挖孔樁的工程在竣工及使用階段的總沉降量一般都比錘擊沉管灌注樁和鉆孔灌注柱小,對于單項工程、人工挖孔樁的總沉降量通常只有5~10 mm,而上述其他兩種樁型通常都在5~20 mm。并且人工挖孔樁基礎的總體安全系數比其他兩種樁型的安全系數可靠得多,原因是其他樁型的隱蔽性,施工過程中保證樁身成型及樁端持力層可靠性的工藝比較復雜,稍有不慎,便會帶來嚴重的質量事故。

人工挖孔樁一般適宜用在人工填土,黏性土無流動性的淤泥質土以及中等密實以上的砂土等場地。對于地下水位高,有流砂、涌水、涌泥、存在有害氣體以及厚度大于1 m的淤泥層和流塑淤泥質土等地基,不應采用人工挖孔樁。如因條件限制不能選用其他樁型而必須采用人工挖孔樁基礎時,則應認真分析工程地質和水文地質資料及各土層的物理力學性質,采用擴大端部尺寸等措施,充分發揮樁身混凝土材料強度所能承受的壓力,適當調整上部結構施加給每樁的豎向力,就能收到比采用其他樁型更好的經濟效益。