高層建筑考慮脈動風荷載作用下的有限元分析

武黎明

(重慶工商職業學院,重慶400007)

風荷載是高層建筑中水平作用的主要效應之一。在實際工程的正常設計計算時,作用在建筑物上的風荷載沿高度按靜力荷載梯形分布或通常按基底彎矩相等的原則[1],把階梯形分布荷載轉換成等效均布荷載、三角形分布(圖1)。根據風荷載的特點,實際工程中的正常設計計算必然與實際存在著差異。基于此,筆者采用有限元軟件ANSYS建立10層框架剪力墻簡化模型,將其在“考慮脈動風荷載作用”與“正常設計條件”兩種情況下的計算結果進行比較分析。

圖1 實際工程設計計算的風荷載模型

1 結構概況[1]

某10層鋼筋混凝土框架—剪力墻結構辦公樓,建筑高度為39.3 m,平面及剖面如圖2所示。當地基本風壓為0.7 kN/m2,地面粗糙度為A類。結構主要承重構件的截面尺寸及混凝土強度等級如表1。

2 高層建筑有限元模型建立

2.1 材料性質

圖2 結構平面(mm)

圖3 結構立面(m)

表1 結構參數

在本模型中,為了便于計算,上部結構鋼筋混凝土的容重統一采用25 kN/m3,彈性模量為 3.0×1010Pa,泊松比為0.25。填充墻為普通燒結磚,其容重為19 kN/m3,彈性模量根據《砌體結構設計規范》取2.4×109Pa,泊松比為0.2。

2.2 單元類型

在模型中,框架中的梁和立柱均采用BEAM4單元模擬,剪力墻、樓板及外填充墻采用SHELL63模擬。結構有限元模型如圖4、圖5所示。

圖4 框架剪力墻整體模型

圖5 框架部分模型

3 風荷載模型的建立

3.1 靜風荷載模型

本文的靜荷載模型按《建筑結構荷載規范》[4]中常用的階梯形分布的風荷載換算成等效均布荷載的方法進行計算。得到如圖3所示的各層風荷載大小為表2。

表2 各層風載標準值計算表

根據表3中的Fi/Azi轉化面荷載,并加到模型對應高度位置處的迎風面(圖8)。

3.2 脈動風荷載模型【5】

為了便于結構設計計算,常常將風速轉換為風壓來表明風力的大小。低速運動的空氣可作為不可壓縮的流體看待。對于不可壓縮理想流體質點作穩定運動的伯努利方程,當它在同一水平線上運動時的能量表達式為:

式中:WaV為靜壓能;為動能;C為常數;其中Wa為單位面積上的靜壓力(kN/m2);V為空氣質點的體積(m3);V為風速(m/s);m為運動流體質點的質量(t)。

式(1)兩邊除以 V,因為 m=ρv,在氣壓為101.325 kPa、常溫15℃和絕對干燥的情形下,γ=0.012018 kN/m3,在緯度450處,海平面上的重力加速度為g=9.8 m/s2,則由自由氣流的風速提供的單位面積上的風壓為:

式(2)是在標準大氣情況下,滿足上述條件后求得的。但由于各地地理位置不同,因而γ和g值也就不同。在自轉的地球上,重力加速度g不僅隨高度變化,且隨緯度的變化而變化。而空氣容重γ又是氣壓、氣溫和濕度的函數。因此各地的γ/(2g)值均有所不同。上式一般適于內陸海拔高度500 m以下地區,對于內陸高原和高山地區,則隨著海拔高度增大而減小。海拔高度到達3 500 m以上地區,γ/(2g)可減至1/2 600;對于東南沿海地區,系數為1/1 750。

根據風速,可以求出風壓。但是風速隨高度不同而不同,位置愈高,風速愈大,而且周圍環境不同,風速亦有不同,因而風速隨建筑物所在地區的地質地貌而變化。為了比較不同地區所確定的風速或風壓,稱為基本風速或基本風壓。因為風壓對結構受力分析較為直接,所以基本風壓在規范中用得比較普遍。

根據上述風載荷模型的假設與簡化,本文的風載荷結合當地的水文氣象條件采用如下的模型:

該式中k為風荷載模型的修正系數(k的取值根據規范算得的各層風荷載水平力與(3)式括號內所算得的數值,并將此商進行加權平均所得);Y為高度,單位為m;w為激勵角速度;q為風壓大小,單位為Pa。將所得脈動風荷載函數式(3)通過ANSYS的函數編輯器與函數加載器(圖6、圖7)把風荷載加到模型的迎風面上。

4 有限元求解結果及分析

圖6 函數編輯器

圖7 函數加載器

圖8 風荷載施加后的模型

?

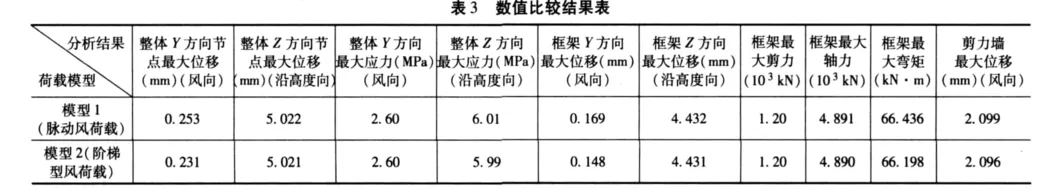

通過ANSYS軟件分析計算得出模型在兩種風荷載(模型1為脈動風荷載,模型2為階梯型風荷載)作用下相同荷載步的整體、樓板、外墻、框架和剪力墻的位移比較,數值比較結果表3所示。由于篇幅,對應的云圖不一一列出(圖9、圖10)。

從上面的比較結果可以看出,在相同的材料、尺寸,不同的風荷載模型作用下,風荷載模型1中的整體、框架、樓板、剪力墻節點的最大位移及結構所受的內力(剪力、軸力、彎矩)總體上均大于模型2。因為脈動風荷載是周期性的動荷載,在水平方向除了按靜力荷載作用于結構外還要附加慣性【7】力,所以對結構內力和位移產生影響。

5 結論及建議

通過對高層建筑在“考慮脈動風荷載作用”與“正常設計條件”兩種情況下的ANSYS三維仿真分析結果的比較,得出如下結論及建議:

(1)脈動風荷載對高層建筑結構的內力與變形都有不同程度的影響,其對結構的剪力墻部分影響較大。

(2)實例的脈動風荷載與正常設計下的階梯型靜風荷載計算的內力和變形相差不大,在特定的風荷載與建筑高度下設計的結構還是比較符合實際的。但這一現象是否能在多數高層框架剪力墻結構中普遍存在,還有待在更廣泛的范圍內對更多具體結構進行進一步的分析研究。

(3)建議在結構抗風設計中,尤其是需要考慮脈動風效應時,不能完全把風荷載等效成靜風荷載來考慮,要結合當地的水文氣象及建筑物的高度等綜合考慮,以使設計更加合理。

圖9 兩種模型延風向的位移對照云圖

圖10 兩種模型外墻位移對照云圖

(4)本文僅從周期性的脈動風荷載與靜風荷載比較來說明“正常設計條件”時與實際存在的差異,并沒有考慮到建筑物的高度、結構自身的頻率及“樁-土-上部結構”共同作用等因素的影響。所以想要更加清楚的認識實際風荷載對高層建筑結構的影響,還需進一步改進模型,提高其真實性。

[1]施嵐青.一、二級注冊結構工程師專業考試應試指南[M].北京:中國建筑工業出版社,2009

[2]李圍.ANSYS土木工程應用實例[M].北京:中國水利水電出版社,2007

[3]JGJ 3-2002.J 186-2002高層建筑混凝土結構技術規程[S]

[4]程文滾.混凝土結構[M].北京:中國建筑工業出版社,2002

[5]龍馭球,包世華.結構力學教程[M].北京教育出版社,2006

[6]劉晶波,杜修力.結構動力學[M].機械工業出版社,2005

[7]郝文化.ANSYS土木工程應用實例[M].北京:中國水利水電出版社,2005

[8]JGJ 3-2002高層建筑混凝土結構技術規范[S]

[9]GB 50009-2002建筑結構荷載規范[S]