邊坡中錨索框架結構加固機理淺析★

楊玉玲

0 引言

近年來隨著邊坡錨固技術的發展,預應力錨索框架結構在邊坡加固工程中被大量應用。作為一種輕型巖土支護結構,預應力錨索框架結構具有設計靈活、施工簡便、外形美觀、造價較低等優點。預應力錨索框架結構可以用于治理滑坡、坍塌等斜坡類地質災害,加固潛在不穩定的邊坡,以防止邊坡發生破壞;適用于土質邊坡和破碎基巖邊坡。

1 定義

所謂預應力錨索框架結構,是指將平面框架和預應力錨索兩種可以單獨使用的構件按一定的方式組合起來,通過錨索和框架與邊坡巖土體的相互作用形成支擋結構,共同承擔由滑坡推力或邊坡卸荷松弛產生的巖土壓力,使邊坡處于穩定狀態(見圖1)。

框架布置在邊坡的表面、垂直臨空面或邊坡變形產生下滑力的方向;預應力錨索一端錨固在框架橫梁和豎肋相交的節點上,另一端錨固在邊坡體內部的穩定地層上,以達到加固邊坡的目的。

2 工作機理

錨索框架加固的基本原理就是利用錨索周圍地層巖土的抗剪強度來承受框架結構的拉力,以保持地層開挖面的穩定。

2.1 預應力錨索錨固機理

將預應力錨索插入邊坡上預先鉆好的孔內,錨索一端固定在框架結構上,另一端穿過滑裂面或潛在滑裂面,錨固在坡體內部穩定巖土體中。錨索的預應力使不穩定滑體處于高圍壓的三向應力狀態,與在單軸壓力及低圍壓條件下相比,巖土體的力學特性更好。此時結構面處于壓緊狀態,邊坡巖土體的整體性得到顯著提高。

錨索可以作用于框架結構上以提供承受荷載的抗力;可以使地層產生壓力區并對加固地層起到加筋作用;可以改善地層的力學性能,使框架結構與地層形成共同工作的復合體,使其能有效地承受拉力和剪力。

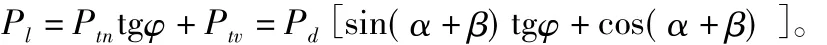

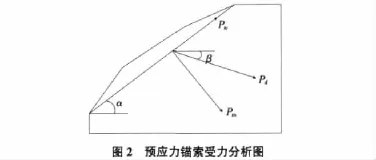

錨索的錨固力直接改變了滑裂面上的應力狀態和穩定條件。如圖2所示,預應力錨索的錨固力增加的抗滑阻力增量Pl為:

其中,Pl為抗滑阻力增量;Ptv為垂直于滑裂面切向的分力; Ptn為平行于滑裂面切向的分力;α為滑裂面傾角;β為錨索與水平方向的夾角;φ為滑裂面的內摩擦角;Pd為錨索設計拉力值。

預應力錨索一方面可以直接在滑裂面上產生抗滑阻力Ptv,另一方面通過增大滑裂面上的正應力Ptn來增大抗滑摩擦阻力。從改善不穩定滑體的應力狀態、提高邊坡巖土體的整體性和滑面上的抗滑阻力來加固邊坡。

由于能事先在錨索內施加預應力,因此預應力錨索框架結構能起到主動控制邊坡的松弛和變形的作用。預應力的大小控制邊坡的松弛變形,當錨索預應力提供的抗滑力大于邊坡變形產生的下滑力時,邊坡會向臨空面松弛變形;框架結構在錨索的約束作用下,對變形體起框箍作用,使變形體保持整體性,同時控制坡體表面的局部變形,防止局部破壞導致整體破壞。

2.2 框架結構加固機理

框架平貼在坡面上,由平行于邊坡走向的橫梁和順坡走向的豎肋組成,兩者一般呈井字形布置。橫梁和豎肋采用鋼筋混凝土結構,頂梁主要起到保護分級平臺或塹頂巖土體穩定的作用,不是主要受力構件。因為預應力錨索屬于柔性受力桿件,只能受拉不能受壓,只有變形巖土體具有一定的剛度,保持一定的形狀,能在鋼筋混凝土框架的協調下形成受力體系,因此把變形巖土體視為預應力錨索框架結構的一部分。只有在錨索、框架和邊坡變形體的共同作用下,才能形成完整的支擋結構,發揮支擋功能,三者缺一不可。

3 計算模型

3.1 Winkler地基模型

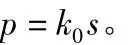

將地基看成許多互不連續的彈簧,并假定土體表面任一點的壓力與該點的沉降成正比,即:

其中,p為土體表面某點單位面積上的壓力;s為相應于某點的豎向位移;k0為基床系數。

3.2 彈性半無限體計算模型

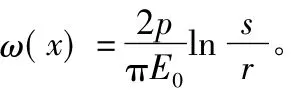

把地基看成是均勻、連續、各向同性的半空間彈性理論地基模型,框架梁置于其表面,兩者滿足相應的靜力平衡條件和變形協調條件。接口上任一點相對于基點的沉陷量為:

其中,E0為地基的彈性模量;π為泊松比;p為接口上的集中力;s為基點到p的距離;r為選取的任意點到接口的距離。

3.3 雙參數彈性地基模型

采用地基基床系數k和剪切模量Gp來表征地基土的特性,考慮了地基某一點的沉降會引起周圍地基土的沉降,考慮框架梁和被加固巖土體之間的作用形式,用于計算地基梁的內力是一種理想的方法。

當計算破碎軟弱巖體上的框架梁內力,特別是當坡面以下有一定厚度碎石土層時,采用Winkler地基模型更具合理性。當計算有彈性性質較好的地層,按彈性半無限體計算模型計算框架梁內力。當考慮非均布線形荷載作用和土柱之間剪力的影響,可以采用雙參數彈性地基模型。

4 結語

框架梁和錨索均屬于比較定型的結構構件,兩者組合在一起,可以方便的形成一種承擔水平外力的受力體系。錨索框架梁具有良好的應力分散作用,能調整應力在框架梁上的分布,使受力更加合理。提高錨索的預應力值時,能減小受力坡面位移,從而降低框架梁的最大彎矩。

[1] 趙明階.邊坡工程處治技術[M].北京:人民交通出版社,2007.

[2] 丁大均.彈性地基梁計算理論和方法[M].南京:南京工學院出版社,1986.

[3] 朱正武,李紅超.預應力錨索及混凝土地梁在邊坡治理中的應用[J].探礦工程,2001(9):22-25.

[4] 齊明柱.淺析預應力錨索框架結構[A].2008年力學年會論文匯編[C].2008.

[5] 張端良.預應力錨索錨固端周邊剪應力分布特性的彈性理論分析[J].巖石力學與工程學報,2004(15):11-13.