自動化稿件跟蹤處理系統的構建

杜燕軍

(安陽師范學院期刊編輯部,河南安陽 455000)

隨著我國高等教育的不斷發展,國家對于科技、文化、教育的投入不斷加大,各高校學報來稿數量逐年增多,稿件內容涵蓋范圍越來越廣,新學科、交叉學科、邊緣學科不斷涌現[1],由此給稿件管理、期刊管理帶來了很多的問題。比較突出的問題如下:(1)稿件登記工作量較大,操作繁瑣,容易出差錯;(2)作者對稿件審稿、返修、錄用等情況不能及時了解,導致撤稿、一稿多投、重復投稿;(3)作者和編輯、編輯和審稿專家之間的交流不夠及時、便捷,導致發稿時滯長,增大了信息貶值。這不僅影響稿件的最終質量,甚至影響到期刊的競爭力[2]。現有稿件處理系統已在很多期刊編輯部獲得了實際應用,但還需要大量的人工干預,一定程度上影響稿件的處理效率[3]。本文以此為出發點,探討基于現代計算機技術的稿件自動化、智能化跟蹤處理系統的部署意義和框架設計,以便能夠為高校學報編輯部的信息化建設提供一點思路和建議。

1 自動化稿件跟蹤處理系統的意義

由于學報期刊編輯部傳統稿件處理方式存在諸多不足之處,因此,開發、部署自動化、智能化的稿件跟蹤處理系統有著非常重要的意義:

首先,部署這樣的系統,可以實現稿件管理工作的無紙化、自動化、智能化,促進其規范化,從而實現稿件信息的實時傳遞,極大縮短了審稿周期,避免了稿件積壓,有利于形成稿件的良性循環,從而促進期刊編輯效率的提高。

其次,無人化、無紙化的稿件管理,不僅節約了人力資源,而且還避免了傳統稿件管理工作中的紙質文件打印,減少紙張浪費,從而節省了森林資源,一定意義上實現了“低碳”編輯。

此外,更重要的是,自動化稿件跟蹤處理系統由于能夠在投稿人、編輯、審稿人三者之間建立便捷的、實時的、人性化的聯系,有利于建立作者、編輯,編輯、審稿人統一協作的平臺,消除編輯與作者間信息不對稱的負面影響,杜絕虛假論文;有利于實現科學發現、文化創新首發權;有利于提高期刊的可信度、親和力,打造高績效編輯團隊,提高期刊的綜合競爭力,實現期刊跨越式發展。

2 稿件自動化跟蹤處理流程

談到自動化稿件處理系統的部署,結合自身從事多年編輯工作的經驗,筆者認為:將傳統的稿件編輯處理工作基于計算機系統完成,首先應該建立稿件管理數據庫,實現在線投稿[4]。從投稿者角度上看,一篇稿件的處理流程如下:

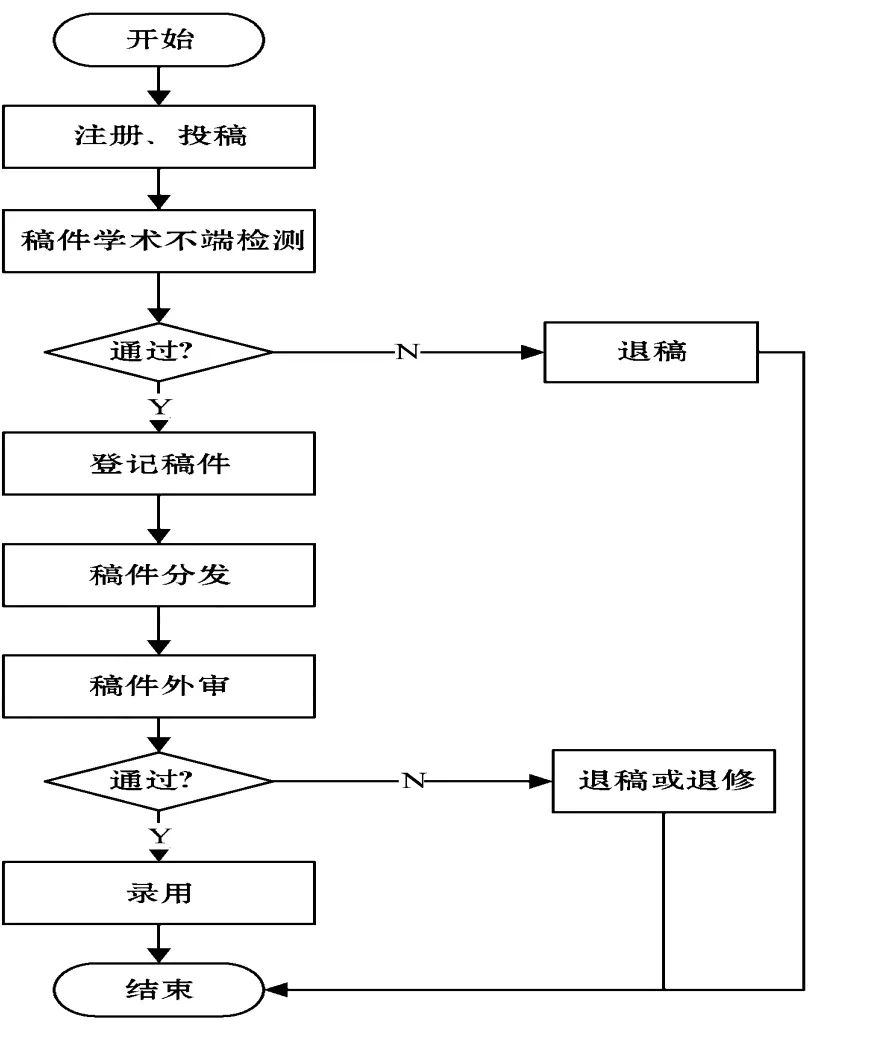

圖1 稿件處理流程

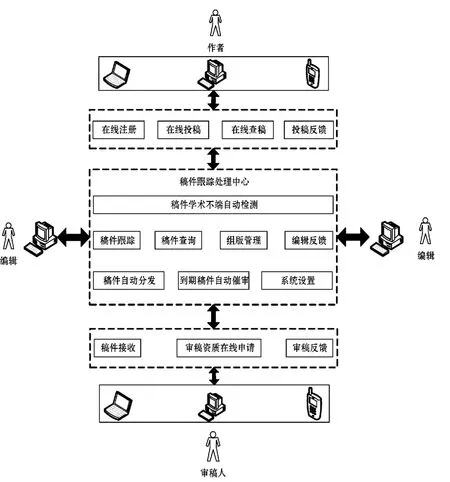

圖2 稿件自動化跟蹤處理系統框架

從圖1可以看出,稿件的處理流程從投稿作者網上注冊、投稿開始。作者投稿后,稿件自動接受學術不端檢測系統的檢測,按照稿件相似程度,配合一定的人工檢測,得到是否退稿的結論。稿件通過這個階段的檢查以后,即登記入庫。如果需要繳納審稿費,則通知作者繳納。然后,根據系統建立的審稿人數據庫和稿件所屬領域等信息,自動分發稿件給對應審稿人開始稿件外審。圖1中描述了稿件從投稿到有最終結果的處理流程,如果稿件最終結果是退修,則作者修改后,應該再次提交系統進行審稿,直至稿件終審通過。此時處理中心會把稿件擬安排刊期等信息以郵件方式發送給投稿作者并通過短信提醒。

對于稿件所屬研究領域和范圍的確定,目前很多在線稿件管理系統是以投稿人自己填寫的信息為依據進行。若投稿人填寫有誤,或者忘記填寫相關信息,則導致稿件的分發失敗,因此需要一定程度上的人工干預,無法實現真正的自動化、智能化操作。筆者認為,確定一篇文章所屬研究領域,可以通過抽取文章的題目、摘要、關鍵詞和文章內部的主要詞語使用頻率、使用的圖表數量等相關信息,結合一些機器學習、數據挖掘中分類聚類的方法,自動確定一篇投稿文章的所屬領域,進而準確遞交相關領域的審稿人。這樣降低了系統運行流程中的人工干預,使得一切流程趨于自動化、智能化。

總體來說,自動化稿件跟蹤處理系統面向的操作人員主要有三類,分別是投稿作者、審稿人和期刊編輯。從登錄方式上看,投稿作者和審稿人的登錄和使用方式較為多樣化,可通過有線、無線網絡或者移動通信網絡接收和發送稿件相關信息。而另一方面,編輯部的工作人員則主要通過臺式電腦有線接入本系統。相對于傳統作業方式,引入智能化、自動化稿件跟蹤處理系統,對于提高整個編輯部的工作效率來說,具有明顯的優勢,可以顯著縮短審稿周期。使得工作人員可以從傳統的稿件分發、審稿意見的整理及轉發、修改稿及修改說明的整理及轉發等繁瑣的手工操作中解脫出來,只需通過稿件跟蹤處理系統適當對稿件流程進行調整,從而實現稿件的自動化跟蹤和管理。

3 稿件自動化跟蹤處理系統框架及設計

為了最大效率發揮系統的作用,系統的設計必須緊扣編輯部實際工作的需求。筆者認為主要是審稿專家數據庫的創建和稿件跟蹤處理中心的功能框架設計,包括中心所承擔的具體工作,與投稿作者、編輯和審稿人之間的功能劃分,用戶接口的設定等。按照本文的設想,系統框架的設計如圖2所示。

整個系統工作模式總體上看,為C/S,B/S混合式。其中,編輯部端軟件的開發使用C/S模式。這是因為編輯部端軟件的部署范圍比較小,部署軟件的工作可以忽略不計。另一方面,編輯部端的軟件由于經常需要對稿件進行大量的查詢和跟蹤處理工作,操作界面需設計的更加友好、反應更為快捷,因此,采用C/S模式進行開發。相對應地,投稿作者和審稿人端軟件的開發則使用B/S模式。這是因為投稿作者和審稿人一般通過網絡遠程訪問本系統,而B/S的工作模式通過網絡瀏覽器即可遠程完成稿件的處理,省去了客戶端軟件的部署工作。從開發技術上看來,對于C/S模式部分的設計,可采用Visual Studio等集成開發環境進行開發;而對于B/S模式部分的設計,可采用PHP作為服務器端程序的開發腳本。對于必要的頁面操作,結合AJAX技術進行設計,以便獲取更快的頁面響應和更好的用戶體驗。為了降低系統開發成本,數據庫管理系統使用MYSQL,部署在Linux服務器上。

審稿專家數據庫的建立是自動化稿件跟蹤處理系統部署應用的關鍵[5]。編輯部可以利用本校資源,首先建立主要由本校專家組成的審稿專家隊伍。同時在系統運營過程中,面向校外聘請審稿專家。審稿專家入庫時,需設置其研究領域,以便能夠準確接收系統分發的稿件,及時開展審稿工作。

稿件跟蹤處理中心負責稿件的收集與分發、到期稿件催審和整個審稿流程關鍵信息的設置。比如,審稿次數,每次的審稿時間跨度等。同時,稿件跟蹤處理中心也負責稿件錄用、退修及退稿環節的電子通知發放操作。相對應地,編輯部工作人員的職能也發生變化,工作人員不再進行手工收稿及分發稿件給審稿人等操作,而是轉變為系統操作人員,負責各個流程中所需要人參與的一些工作。比如必要的電話溝通、紙質錄用通知的打印等。

在系統的設計中,投稿作者可以通過Internet連接至本系統,可以在線注冊、登錄、投稿、查詢稿件狀態、更新稿件信息等操作。審稿人的工作方式也發生了轉變,以前審稿都是由編輯部郵遞紙質、電子稿件,甚為繁瑣,有的時候甚至會出現稿件丟失以致重新審稿的情況。在本系統中,審稿人可以在線注冊,申請成為學報期刊審稿人,也可以在線提交審稿意見,更加方便地和投稿作者就稿件具體情況進行交流。

自動化稿件跟蹤處理系統部署后,高校期刊編輯部需在管理制度上作相應變化,以便稿件的收稿、審稿等工作能夠順利開展。這些制度上的制定包括:工作人員在部署系統后的不同分工、稿件審稿流程時間節點設置等,目的是在制度上為系統的順利運行提供保障。

4 結語

本文根據高校學報編輯工作的實際情況,提出了一種基于C/S,B/S混合模式開發的自動化稿件跟蹤處理系統,并從稿件編輯和管理流程的角度出發,分析了自動化稿件跟蹤處理系統的架構設計和功能模塊劃分。論述了對于參與使用本系統的投稿作者、審稿人和期刊編輯部工作人員應分別設計的不同應用接口。同時,簡單討論了稿件管理制度建設,以期推動高校學報期刊編輯工作的自動化、信息化。

[1]宮福滿.科技期刊提高專家審稿質量的編輯措施[J].中國科技期刊研究,2003,14(4):428-430.

[2]李華,李政,顧才東.學報采編自動化管理系統的應用[J].編輯之友,2010(7):68-69.

[3]張維維,臧慶軍,吳立航,等.應用即時通信軟件在線進行稿件退修的方法[J].編輯學報,2009,21(1):70-71.

[4]周志新.科技期刊建立在線投稿與審稿系統的目的與原則[J].編輯學報,2005,17(1):54-55.

[5]李明志,鎖志海,趙大良.學術期刊審稿專家數據庫的開發及其應用[J].編輯學報,2004,16(4):274-275.