投資促進還是效率促進

——中國產品出口競爭力影響因素研究

謝建國,張 麗

(南京大學商學院,江蘇南京 210093)*

一、引言

改革開放以來,中國的對外貿易迅速發展。1978年,中國的進出口貿易總額僅為206.4億美元,到2009年,中國的進出口貿易總額已經增長到22072.7億美元,增加了106倍,年均增長率達16.2%。目前,中國已經成為世界最大的出口國之一。在出口規模不斷擴大的同時,中國的出口結構也不斷改善,中國出口商品的工業制成品比重由1980年的49.7%上升到2009年的96.6%。出口已經成為促進中國經濟增長的重要推動力之一,維持出口的穩定增長,提高出口產品競爭力,對保持中國經濟的健康發展也就顯得尤為重要。

對產品出口競爭力的研究,國內外涌現出了大量的文獻,N arula與Wakelin(1998)[1]采用1975~1988年40個工業化和發展中國家的數據研究了FDI和產品出口競爭力之間的關系,結果表明至少在發展中國家中,出口競爭力受國內經濟中的外國公司的顯著影響。Keller與Yeaple(2003)[2]采用1987~1996年美國制造業的數據研究了FDI對美國經濟的影響發現,FDI提升了美國國內企業生產能力,同時提高了美國的出口競爭力。關于FDI與中國產品的出口競爭力的關系,早期的研究[3,4]一般都認為FDI促進了中國產業結構的升級,提升了中國產品的出口競爭力水平。但是,近年的研究卻出現了不一樣的結果。謝建國(2003)[5]采用行業面板數據研究了中國產品出口競爭力與FDI的關系,結果表明中國產品競爭力的變化有較強路徑依賴特性,FDI不是中國產品出口競爭力的決定因素,但卻是打破這種路徑依賴的重要原因。嚴兵(2006)[6]采用1994~2004年中國地區的出口數據構建ECI指數,研究了外商直接投資對中國東、中、西部地區出口競爭力的影響,嚴兵認為,外資的進入提升了東部地區的出口競爭力,但并未對西部地區產生顯著影響,在中部地區甚至產生了一定的負面作用。而宋延武等(2007)[7]則認為,中國的大部分產品的出口競爭力與FDI之間存在顯著的負相關關系,FDI抑制了而不是促進了中國的出口競爭力。

近年來,國內學者也開始關注其他因素對產品出口競爭力的影響。馬丹、許少強(2006)[8]研究了人民幣實際匯率、相對技術水平、相對供給能力以及相對收入對中國產品出口競爭力的影響,宋玉華、江振林(2010)[9]則研究了行業標準對中國出口競爭力的影響,結果表明行業標準對行業出口競爭力具有顯著的正向作用。劉志彪、張杰(2009)[10]研究了資本密集度因素、企業規模因素、人力資本因素、技術創新因素和企業區位因素對本土企業出口擴張的影響。

這些文獻對人們認識與理解一國出口競爭力形成的制度與經濟根源提供了有意義的借鑒,但是這些研究也存在一定缺陷:(1)從分析對象來說,比較關注投資、匯率等外部因素對一國產品出口競爭力的影響,但是甚少關注出口行業本身的效率、規模等因素的影響;(2)從分析方法來說,多數的研究采用時間序列分析方法,后期的部分研究盡管采用了行業的面板數據分析,但是這些分析并未考慮面板數據的自相關對回歸結果的影響,從而可能得出一些錯誤的結論;(3)從分析結論而言,國內對中國產品出口競爭力的研究,即使就FDI因素而言,也遠未得到一個一致性的結論。本文使用1998~2008年中國26個行業的行業面板數據,建立起一個差分面板數據模型,對中國產品出口競爭力的影響因素進行研究,以期得到一些有益的結論。

二、中國產品出口競爭力的實證研究

1.數據來源及說明

本文的原始數據來源于《中國對外經濟統計年鑒》、《中國固定資產投資統計年鑒》和《中國統計年鑒》有關各期。由于中國的進出口統計按照HS標準分類,而FDI、國內投資則是按照行業分類法劃分,為統一計算口徑,本文把HS分類的進出口商品重新按照行業法進行歸類,最終把進出口統計歸類為26個行業,見表1。

2.出口競爭力指標的選取

本文選擇貿易競爭力指數(TC指數)來度量我國的出口競爭力。出口競爭力TC指數的計算公式為:

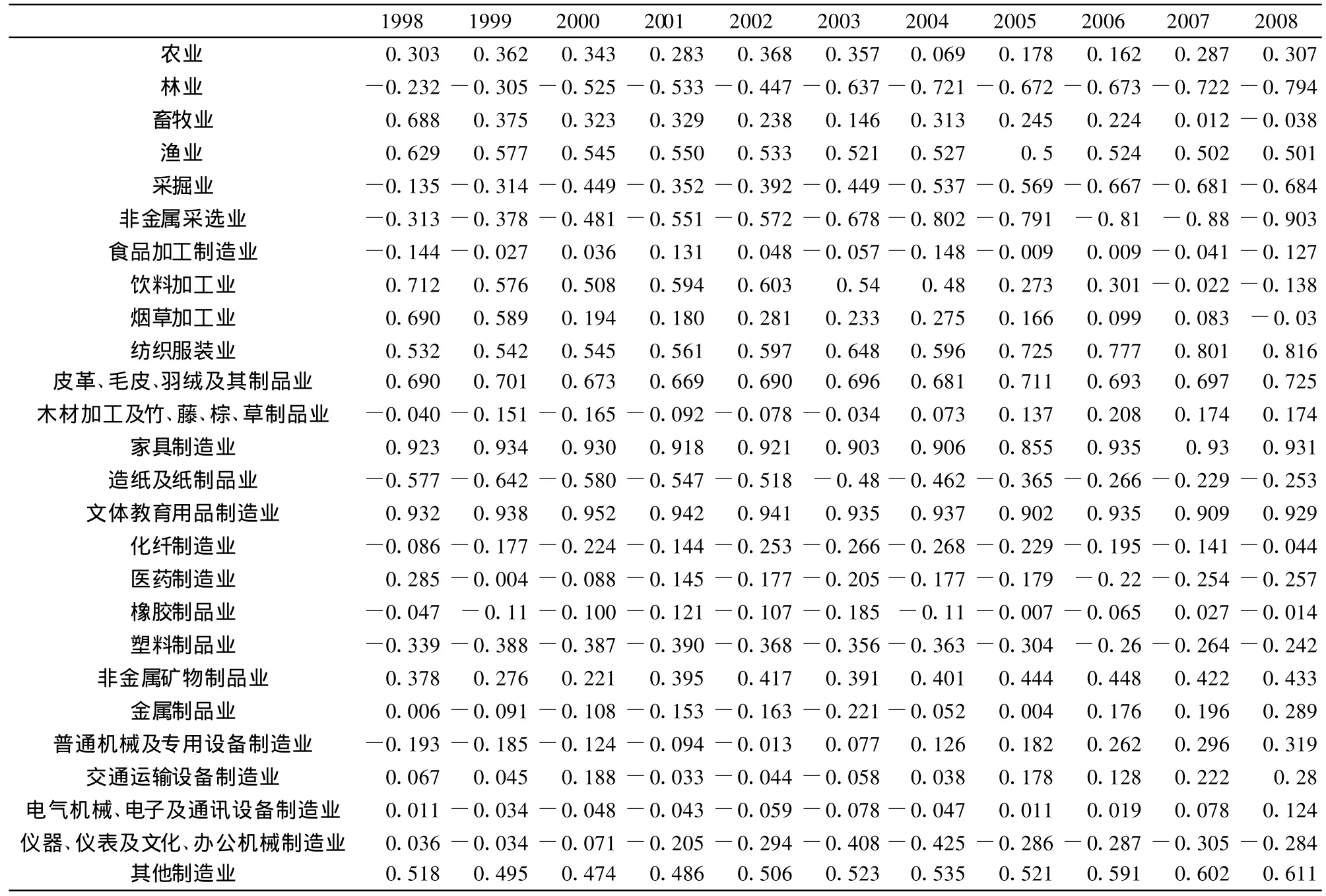

其中,Xi,t,Mi,t分別為i行業第t年的出口值和進口值,則表示的是i行業第t年產品的貿易競爭力指數。當TCi,t>0時,表示i行業的出口值大于該行業的進口值,表明i行業產品的出口上具有比較優勢;當TCi,t<0時,則表示i行業的出口小于該行業的進口,表明i行業產品的出口上不具有比較優勢。計算我國26個行業的貿易競爭力指數,如表1。

表1 中國分行業的TC指數

從表1可以看出,1998年以來,我國初級產品①的競爭力呈下降的趨勢,而農業和漁業呈現微弱的上升態勢。與初級產品的變動相反,我國的工業制成品的出口競爭力正在增強,其中,紡織服裝業、皮革、毛皮、羽絨及其制品業、家具制造業、文體教育用品制造業、非金屬礦物制品業以及其他制造業的TC值在不斷上升;此外,金屬制品業、普通機械及專用設備制造業、交通運輸設備制造業和電氣機械、電子及通訊設備制造業的產品的競爭力上升趨勢也較為明顯。總體而言,我國的出口產品結構正在由初級產品為主向工業制成品為主轉化。如果從要素密集型行業②來分析,我國資源密集型的大部分行業已經喪失了競爭力優勢;而勞動密集型行業仍然具有較強的出口競爭力,但是這種競爭優勢正逐漸減弱,而資本和技術密集型行業的出口競爭力正在快速上升。這說明我國的出口結構已經開始由勞動密集型和資源密集型行業向資本密集型行業轉變。

3.計量模型的設定

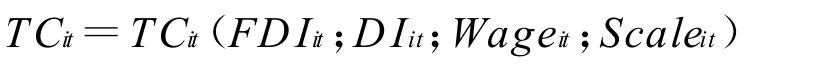

本文使用1998~2008年分行業的面板數據,考察投資、規模與效率因素對中國產品出口競爭力影響,建立計量模型為:

其中,TCit為行業出口競爭力指數,FD Iit為分行業FDI水平,使用累計外商直接投資存量衡量。選用FDI存量而不是流量作為衡量FDI水平,主要是由于FDI對產品出口競爭力的影響具有時滯性和累積性,FDI對產品出口競爭力的影響不僅與當前的存量有關,也與歷年的投資存量有關。

國內投資(DI):國內投資是影響一國出口的重要的因素,國內投資的增加提升了國內生產能力,而生產能力的加強無疑可以促進行業出口的增長。同時,新增的國內投資也可以通過提高資源配置效率,優化產業結構從而間接促進出口的增長。本文的國內投資使用國內固定資產投資額來衡量。

行業的平均工資(Wage):行業的工資水平是構成行業生產成本的重要因素之一,工資水平的高低直接影響了出口產品生產成本的高低,從而影響了出口的供給。本指標使用按行業細分的職工平均工資來衡量。

行業規模(Scale):新貿易理論認為,規模經濟對于出口的推動作用不僅體現在市場容量上,更主要體現在企業自身所具有的規模所形成的成本優勢[2]。由于規模越大的行業就越容易產生規模經濟,形成集群效應,提高行業的生產效率,從而強化行業的出口競爭優勢;同時,大規模的行業在市場勢力以及技術的引進等方面更具有優勢,帶來出口競爭力和比較優勢[11]。當然,也有學者持有不同的觀點,G lejser等(1980)認為在國內市場占據壟斷地位的行業,不太愿意開拓海外市場,而小規模的行業卻有較強的動機來進入國外市場。本文的行業規模使用行業的平均產值來表示。

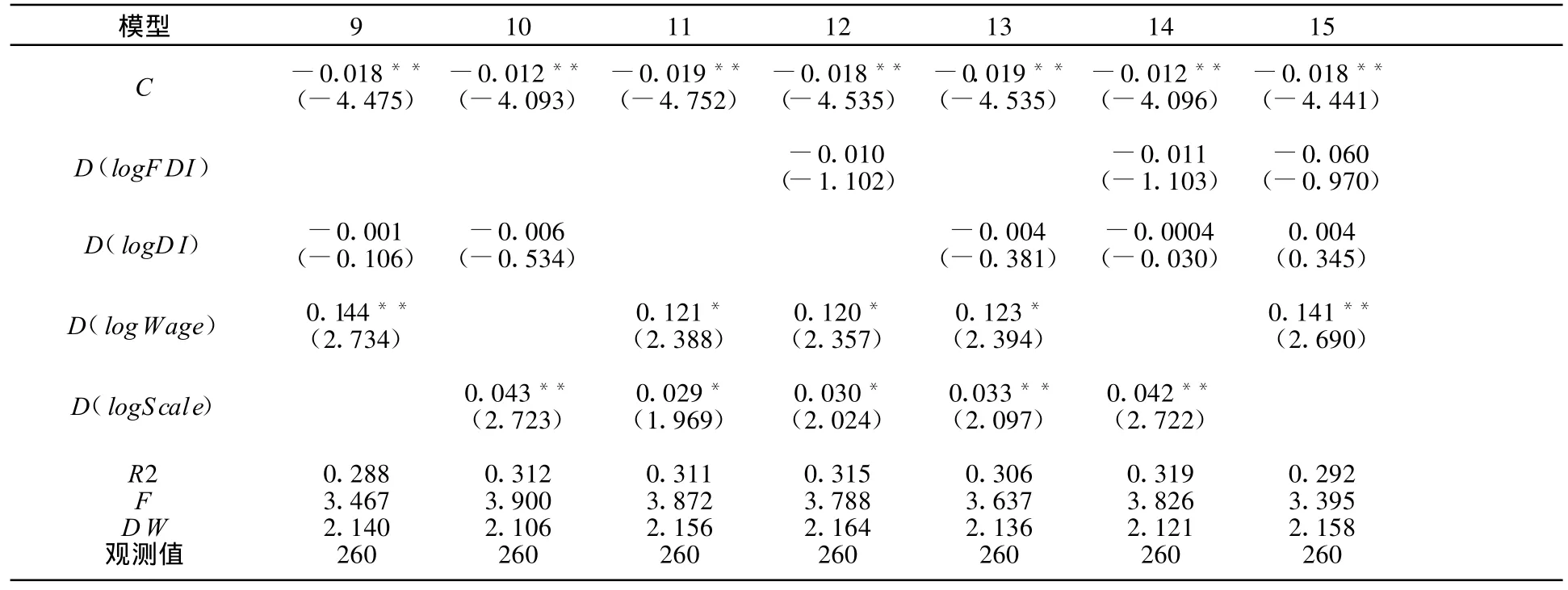

在面板數據回歸中,變量的序列相關將導致系數估計的方差增大從而影響估計的精度,在實證分析時,為了消除面板數據的序列相關性,我們對各個變量進行了差分處理,本文最終的回歸方程為:

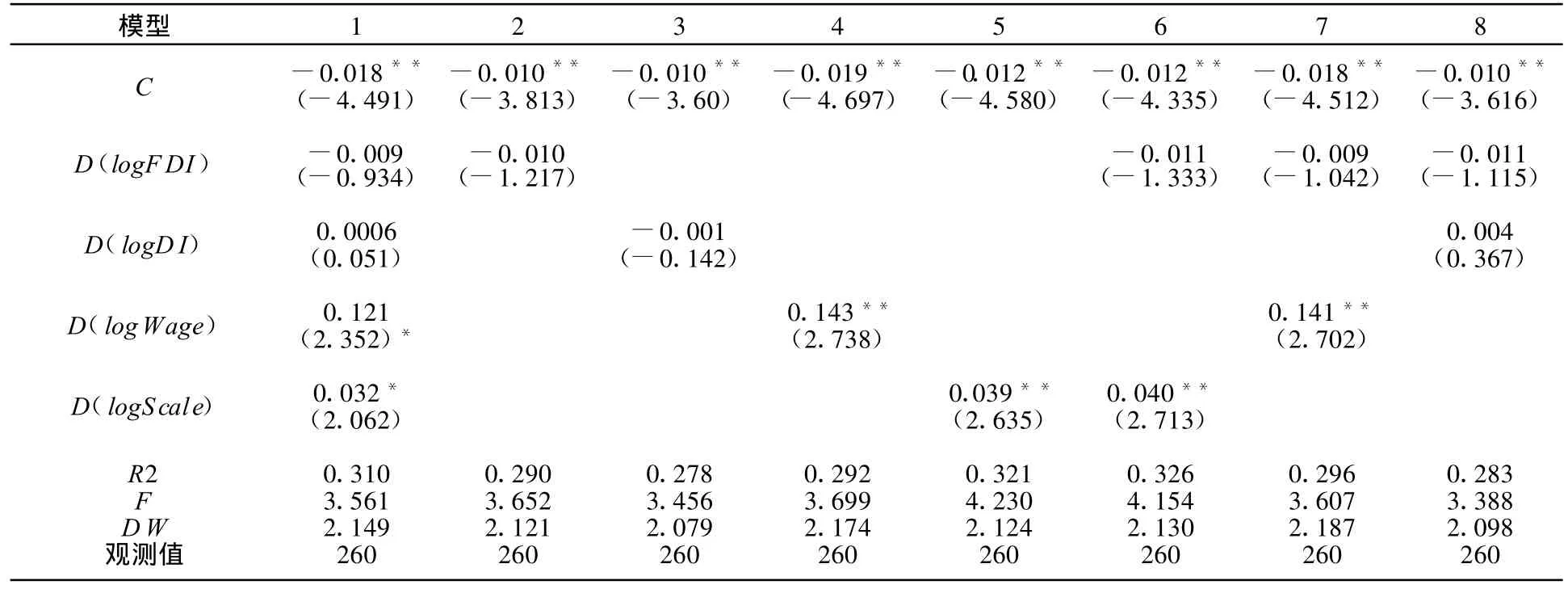

表2 中國產品出口競爭力影響模型

續上表

4.實證結果與討論

本文采用1998~2008年的行業面板數據分析方法來進行檢驗。在面板數據模型中,模型形式的設定是非常關鍵的問題,我們首先采用多余的固定效應檢驗來判斷是使用混合回歸面板數據模型還是變截距面板數據模型,如果確定使用變截距面板數據模型,那么我們還必須進一步使用H ausman檢驗來判定固定效應模型和隨機效應模型誰更有效。為了消除固定效應模型回歸的截面異方差,我們采用了跨截面加權估計法,最終結果如下:

(1)與人們的直覺相反,我們沒有發現外商直接投資對中國產品的出口競爭力存在顯著影響,在表2模型中,FDI的系數均未通過5%的顯著檢驗。詹曉寧與葛順奇(2002)[13]、王雪珂(2007)[14]等對中國FDI的出口影響進行了研究,這些研究一般認為FDI對中國的出口有顯著地促進作用。本文結論則顯示,盡管FDI顯著提升了中國的出口規模,但是其對中國進出口貿易的影響既非出口偏向型也非進口偏向型,其整體影響呈中性。理論上分析:不同類型的外商直接投資對東道國對外貿易的影響也不同,對資源尋求型的FDI來說,他們進口中間品與原材料進口,在東道國加工生產并出口最終產品,因此資源尋求型的FDI往往是出口偏向型FDI;而對于市場尋求型的FDI來說,他們從國外進口機器設備、原材料等在國內加工內銷,因此,此類FDI更傾向于進口偏向型。由于資源尋求型FDI與市場尋求型FDI的貿易影響恰好相反,因此,盡管外商直接投資提升了中國的出口總量,但是對中國產品凈出口的作用并不明顯,從而對中國產品的出口競爭力提升也就極為有限。

(2)沒有證據顯示國內投資(DI)顯著提升了中國產品的出口競爭力,在表2模型中,國內投資變量系數均沒有通過5%的顯著性檢驗。相當多的研究探討了中國的國內投資與中國經濟增長之間的聯系,這些研究一般認為,國內投資顯著地促進了中國國內的經濟增長,投資與出口構成了中國經濟增長的兩架馬車。盡管相關研究顯示國內的投資顯著地促進了中國經濟的增長與長期生產能力的提升,但是本文的研究卻發現,國內投資因素對中國進出口貿易的影響也呈中性影響。我們認為,這一事實與中國進出口貿易的構成高度相關,中國70%左右的出口貿易是加工貿易,這些行業與產業投資規模的擴大,往往伴隨的是中間產品與資本品進口的增加,因此,盡管投資總體上促進了這些行業出口能力的提升,但是對這些行業與產業凈出口影響并不顯著。

(3)從表2的結果中可以看出,行業的平均工資(WAGE)均通過了5%的顯著性檢驗,回歸系數為正值。這一結果表明:行業平均工資水平顯著提高了中國產品的出口競爭力。理論上分析,行業平均工資水平的提高,提高了產品生產成本,在其他條件不變的情況下,有降低該類產品出口競爭力的趨勢。文東偉、冼國明(2009)[15]等利用1995~2006年的行業數據研究了行業工資對產品出口競爭力的影響,結果表明:勞動力成本對中國產品的出口競爭力影響較為顯著,勞動力成本顯著降低了出口競爭力。我們認為,結果差異的主要原因在于:行業工資水平不僅僅反映了行業生產成本,在另外一種意義上,它還反映了行業的勞動生產效率。如果行業工資水平的提高僅僅是工人生活成本的提高的反映,那么行業工資水平的提高無疑將降低該行業的出口競爭力;但是,如果行業工資水平的提高是行業勞動生產率提高的反映,則更高的工資水平代表了更高的勞動效率,此時,行業生產效率提高引致的行業工資水平的提高無疑促進了行業產品的出口競爭力。盡管近幾年來我國勞動力的絕對成本在不斷增加,但是勞動生產率也在不斷的提高,因此相對勞動力成本基本保持穩定,大約維持在0.7左右,這說明勞動力工資率的提高在很大程度上是勞動生產率提高的反映。李稻葵等(2009)[16]、白重恩等(2009)[17]的研究也證實了這一點。勞動生產率的提高促進了勞動工資率的提高,而不是相反,從而在宏觀上表現為工資水平的提高反而促進了中國產品的出口競爭力。

(4)從表2中的回歸結果可以看出,行業規模(SCALE)顯著的促進了中國產品出口競爭力的提高。鐘昌標(2007)[18]使用中國1999~2002年的面板數據研究了中國電子行業的行業規模與出口之間的關系,認為行業的規模與出口之間呈現顯著正向關系,這一結論與本文結果恰好相同。

為了檢驗FDI、國內投資、企業規模以及行業工資水平等因素對不同要素類型行業出口競爭力的影響,我們引入虛擬變量將上述因素分解,建立如下模型:

其中:D為代表要素密集型類型的虛擬變量,當產品為資源密集型產品時D1等于1,其他要素密集型類型時D 1等于0。同樣,可以定義D2、D3,其中,D2代表勞動密集型產品,D3代表資本密集型產品,當為其他要素密集型產品時,D2,D3都等于0。與表3估計方法相同,我們首先進行多余的固定效應檢驗以及Hausman檢驗來判斷混合回歸模型、固定效應模型還是隨機效應模型的有效性,結果顯示固定效應模型有效。為了消除固定效應模型回歸的截面異方差,我們采用了跨截面加權估計方法,模型最終結果如下:

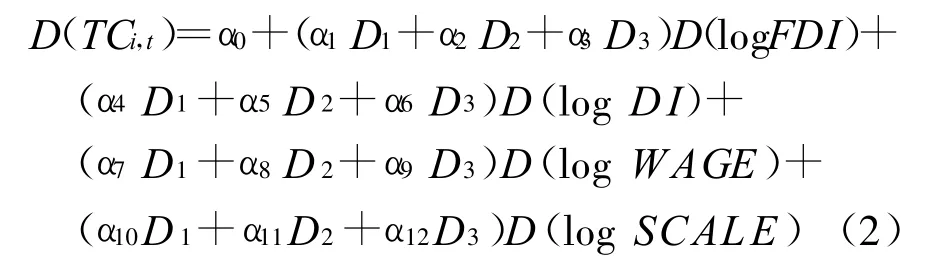

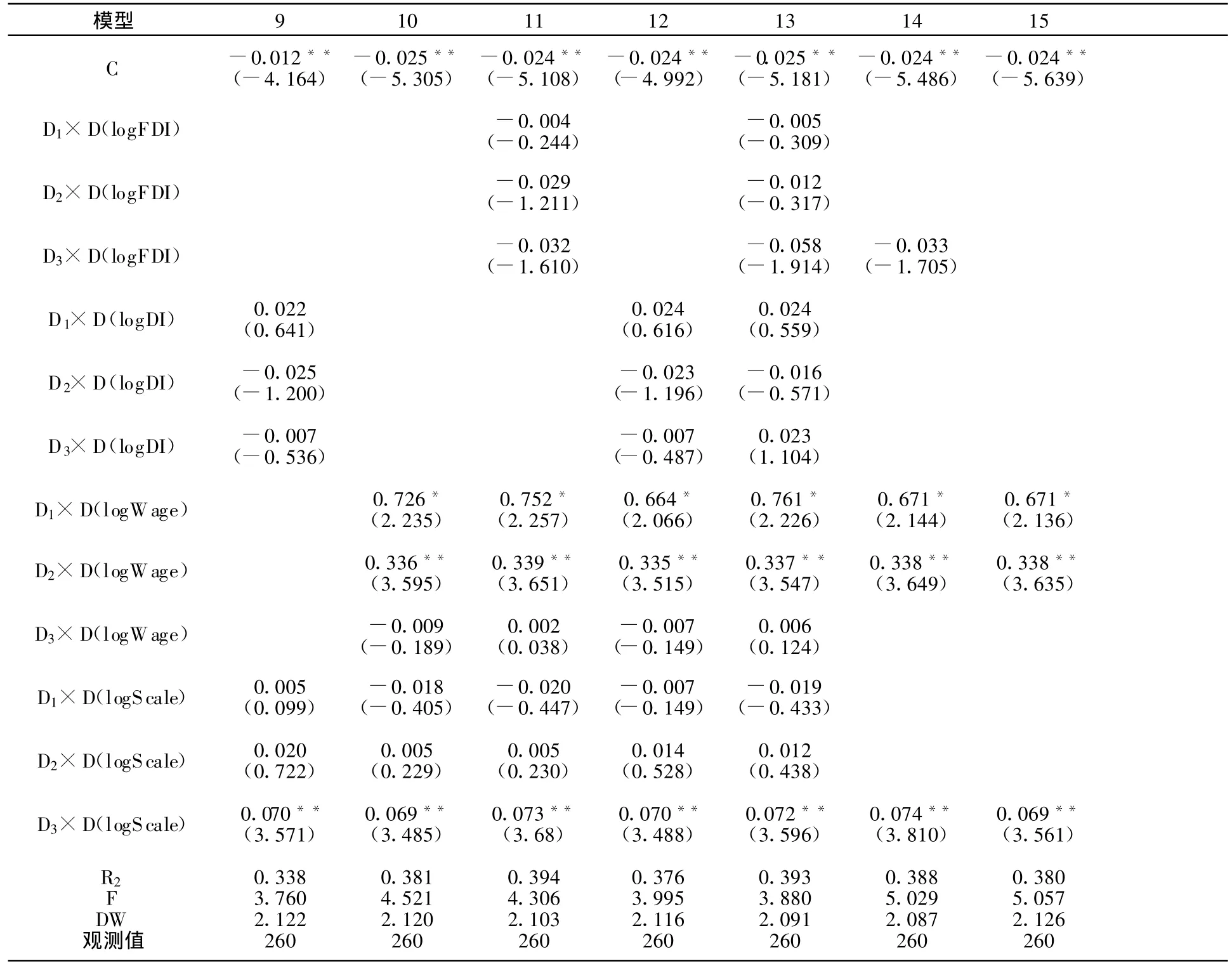

表4 細分要素密集度的回歸結果

續上表

1.與表2結果相同,在表4所有15個模型中,沒有發現FDI和國內投資對中國產品的出口競爭力的提高有顯著的影響。

2.表4的結果顯示,行業規模在不同要素密集型行業中對出口競爭力的影響具有顯著的差異性:其中,行業規模的上升顯著促進了資本密集型行業出口競爭力,但是行業規模對勞動和資源密集型行業的影響卻并不顯著。其原因主要在于,初級產品和資源勞動密集型產品科技含量少,生產的規模經濟不明顯,企業在較小的產量上就可以達到最優工廠規模,規模的擴大并不會提升這類產業的生產能力,從而表現為企業規模的擴大對此類產業競爭力的影響并不顯著;而對資本與技術密集型行業來說,由于這類產業的投資規模大,生產工藝復雜,生產具有較高的規模經濟效應,對此類行業來說,在較大的范圍內,企業產量的提高與規模的擴大可以進一步降低企業的生產成本,提高企業的出口競爭能力。行業規模對資本密集型行業出口競爭力影響顯著的結果也表明,我國資本與技術密集型行業還未到達此類產業的最優生產規模,企業規模的擴張與產量的提升可以進一步提高企業的生產效率進而提高企業產品的出口競爭力。

3.表4結果同時顯示,與規模因素對產業的影響相反,行業的工資水平對只有在勞動和資源密集型行業中作用明顯,而對資本密集型行業作用卻不顯著。這一結果表明,中國勞動與資源密集型產業出口競爭力的提升主要是依靠勞動生產效率的提高而獲得,而資本與技術密集型產業出口競爭力的則主要依靠規模的提高而獲得。那么,為什么行業生產效率的提高促進了資源與勞動密集型產業的出口增長,但是卻對資本與技術密集型產業的影響并甚微呢?長期以來,我國基本上是以勞動力資源豐富和勞動力價格低廉的比較優勢參與國際貿易的,出口產品也以資源與勞動密集型產品為主,對此類行業來說,較小的產出就可以達到行業的最優產出規模,經過多年的發展,此類行業企業已經達到或接近最優的產出規模,因此規模因素對此類行業的出口競爭力的提升作用反而有限,相反,由于此類行業勞動密集的使用,勞動生產效率的提升會顯著的促進此類行業的出口競爭力;對資本與技術密集型產業來說,盡管勞動生產效率的提高理論上可以提升此類產業的出口競爭力,但是相對于此類產業更大規模的資本投入與高技術特征,現階段規模比勞動效率更能促進此類行業的產出增長。這一結論具有很強的政策含義,它表明,對現階段的中國而言,勞動與資源密集型產業的發展已經越過了單純的規模擴張階段,走內涵發展道路,提高勞動生產效率是維持與提升此類產業出口競爭力的主導方向,而對于中國的資本與技術密集型產業而言,先擴大規模再發展內涵是一條現實的路徑選擇。

三、結 論

采用1998~2008年分行業的面板數據,本文研究了外商直接投資、國內投資、行業的平均工資、行業規模對中國產品出口競爭力影響。結果表明,行業的生產效率與行業規模顯著地促進了我國出口競爭力的提高,但是,在實證中,我們沒有發現外商直接投資和國內投資對中國的出口競爭力的提高有顯著的影響。進一步的細分行業分析結果表明,生產效率與行業規模對不同類型產業的影響具有顯著的差異,其中,勞動生產效率的提高顯著地促進了資源和勞動密集型行業的出口競爭力,而行業規模對資本密集型行業的出口競爭力具有顯著的影響,這一結果表明,走內涵發展道路,提高勞動生產效率是維持與提升中國勞動與資源密集型產業出口競爭力的主導方向。對政府而言,加大對此類企業的科技投入,加強企業自身的學習與吸收能力,鼓勵企業開發核心技術,創建自主品牌,通過差異化技術創新,促進技術升級,提高產品質量和生產效率,同時加大人力資源開發與人力資源儲備,提升勞動力素質,以提高行業的國際競爭力。而對于中國的資本與技術密集型產業而言,先擴大規模再發展內涵是一條現實的路徑選擇。對此類企業而言,政府應該出臺政策鼓勵此類企業通過參股、聯合、兼并和改組等多種形式,組建跨地區跨行業的大型企業集團,以提高行業的綜合競爭力。組建產品生產企業集群,企業共享集群內的各種有形資源和無形資源,這樣一方面可以降低成本,減少經營風險,提高經濟效益;另一方面,也有利于吸引更多廠商加入,不斷的擴大產業規模,從而促進產品出口競爭力。

注釋:

①初級產品包括:農業、林業、畜牧業、漁業、采掘業和非金屬采選業。工業制成品包括:食品加工制造業、飲料加工業、煙草加工業、紡織服裝業、皮革、毛皮、羽絨及其制品業、木材加工及竹、藤、棕、草制品業、家具制造業、造紙及紙制品業、文體教育用品制造業、化纖制造業、醫藥制造業、橡膠制品業、塑料制品業、非金屬礦物制品業、金屬制品業、普通機械及專用設備制造業、交通運輸設備制造業、電氣機械、電子及通訊設備制造業、儀器、儀表及文化、辦公機械制造業、其他制造業。

②勞動密集型包括農業、食品加工制造業、飲料加工業、煙草加工業、紡織業、皮革、毛皮、羽絨及其制品業、木材加工及竹、藤、棕、草制品業;資源密集型包括林業、畜牧業、漁業、采掘業、非金屬采選業;資本密集型包括家具制造業、造紙及紙制品業、文體教育用品制造業、化學原料及化學制品制造業、醫藥制造業、橡膠制品業、塑料制品業、非金屬礦物制品業、金屬制品業、普通機械及專用設備制造業、交通運輸設備制造業、電氣機械、電子及通訊設備制造業、儀器、儀表及文化、辦公機械制造業、其他制造業。

[1]NarulaR and Wakelin K..Technological competitiveness,trade and foreign direct investment[J].Structural Change and Economic Dynamics,1998,(9):373-387.

[2]Wolfgang Keller&Stephen R.Yeaple,2003.Multinational enterprises,international trade,and productivity grow th:firm-level evidence from the united states[J].NBER Working Papers 9504,National Bureau of Economic Research,Inc.

[3]裴長洪.利用外資與產業競爭力[M].社會科學文獻出版社,1998.

[4]江小涓.中國出口增長與結構變化:外商投資企業的貢獻[J].南開經濟研究,2002,(2):30-34.

[5]謝建國.外商直接投資與中國的出口競爭力:一個中國的經驗研究[J].世界經濟研究,2003,(7):34-39.

[6]嚴兵.FDI與中國出口競爭力-基于地區差異視角的分析[J].財貿經濟,2006,(8):51-55.

[7]宋延武,王虹,鄧小英.外國直接投資與我國出口結構和出口競爭力的關系研究[J].國際貿易問題,2007,(5):16-22.

[8]馬丹,許少強.實際匯率、技術、供給能力與國際競爭力[J].國際金融研究,2006,(6):43-48.

[9]宋玉華,江振林.行業標準與制造業出口競爭力:基于中國11大行業面板數據的實證研究[J].國際貿易問題,2010,(1):10-17.

[10]劉志彪,張杰.我國本土制造業企業出口決定因素的實證分析[J].經濟研究,2009,(8):99-112.

[11]Liu,X.and C.Shu.Determinants of export performance,evidence from chinese industries[J].Economics of Planning,2003,(36):45-67.

[12]Gleijser,Herbert,Alexis P.Jaequem in,Jean Petit,1980.Exports in an imperfect com petition framework:an analysis of 1,446 ex porters[J].The Quarterly Journal of Economics,1980,(94):507-524.

[13]詹曉寧,葛順奇.出口競爭力與跨國公司FDI的作用[J].世界經濟,2002,(11):19-25.

[14]王雪珂.外國直接投資與我國的出口競爭力:基于行業差異的實證分析[J].國際貿易問題,2007,(11):95-103.

[15]文東偉,冼國明,馬靜.FDI、產業結構變遷與中國的出口競爭力[J].管理世界,2009,(4):96-107.

[16]李稻葵,劉霖林,王紅領.GDP中勞動份額演變的U型規律[J].經濟研究,2009,(1):70-82.

[17]白重恩,錢震杰.國民收入的要素分配:統計數據背后的故事[J].經濟研究,2009,(3):27-41.

[18]鐘昌標.影響中國電子行業出口決定因素的經驗分析[J].經濟研究,2007,(12):62-70.