網絡化時代的權力結構變遷*

劉少杰

(中國人民大學社會學理論與方法研究中心,北京 100872)

網絡化時代的權力結構變遷*

劉少杰

(中國人民大學社會學理論與方法研究中心,北京 100872)

中國社會生活網絡化正在快速推進,微博等網絡活動迅速發展,在社會生活中彰顯了強大的生命力和廣闊的發展前途。網絡社會的崛起,引起社會生活十分復雜的變化,其中最突出的變化是社會權力結構的變化。來自基層社會以社會認同構成的信息權力,成為最有活力、影響最廣泛的新型權力。信息權力的地位凸顯、作用放大、橫向傳遞及其特有的運行機制,對于傳統的政治、經濟和思想文化權力,既是挑戰也是機遇。積極參與和正確對待網絡活動,可以化解黨在新形勢下面臨的脫離群眾、消極腐敗、精神懈怠和能力不足等危險。

網絡社會;權力結構;社會認同;信息權力

中國社會生活網絡化正在以驚人的速度向前推進,前幾年還被很多人作為虛擬空間看待的網絡空間,現在已經清楚地向人們展示,這是一個每時每刻都有難以計數的人們積極參與其中的真實社會,是一個充滿活力且迅速擴展著的嶄新領域。一向以關注社會變遷為己任的社會學,責無旁貸地應當對這個嶄新的社會現象作出新的思考。本文試圖對正在快速展開的社會生活網絡化中的權力關系作些初步討論,以期引起學界同仁開展更深入的研究。

一、迅速擴展的中國社會網絡化

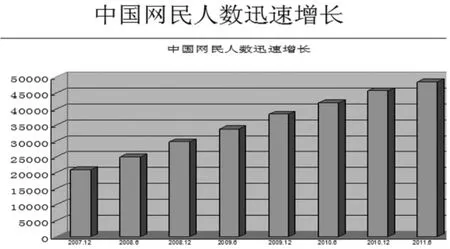

中國社會生活網絡化開始于20世紀90年代中期,至今不過十幾年的時間,互聯網已經進入中國社會生活的各種層面,其發展速度和擴展空間實在難以預料。據中國互聯網絡信息中心(CNNIC)發布的《第1次中國互聯網絡發展狀況統計報告》,1997年10月,中國網民人數為62萬人。2011年7月19日,中國互聯網絡信息中心發布的《第28次中國互聯網絡發展狀況統計報告》則顯示:至2011年6月底,中國寬帶網民已達48,500萬人,手機網民31,800萬人。

數據源自中國互聯網絡信息中心2011年7月19日發布的《第28次中國互聯網絡發展狀況統計報告》

另據美國咨詢公司麥肯錫發布的報告顯示,中國60個大中城市的居民70%的業余時間在上網,小型城鎮居民的這一比例為50%。雖然人們可以質疑麥肯錫的調查結果未必準確,但就我們自己的實際生活而言,每天上網確實占用了很長時間。人們不僅通過互聯網了解不斷更新的新聞時事,而且越來越多的人通過互聯網溝通信息、表達觀點甚至評論時事。近兩年,一個最令人們興奮的網絡現象是微博的迅速發展。新浪微博于2009年8月14日開始內測,9月25日,新浪微博正式添加了@功能以及私信功能,此外還提供“評論”和“轉發”功能,供用戶交流。據《第28次中國互聯網絡發展狀況統計報告》顯示,2011年上半年,我國微博用戶數量從 6311萬增長到1.95億,半年增幅達208.9%,微博用戶數量呈爆發式增長。

面對微博的快速發展,《半月談》記者閆鵑和俞菀興奮地報道:“忽如一夜春風來,千戶萬戶微博開”,他們指出,網絡是社會事件的“放大器”和社會情緒的“發泄器”,而微博則能將這兩大功能無限放大。微博這種放大效應在于,“微博傳播不是點對點、點對面的傳播,而是裂變式的廣泛傳播,一個人的微博可以被其‘粉絲’轉發、再被‘粉絲’的‘粉絲’轉發,不斷蔓延。有關實驗表明,一條微博在半天之內可以傳到國內各地及十多個國家和地區。”[1]他們還引述了網上很流行的一段話:“當你的粉絲超過100,你就好像是一本內刊;超過1000,你就是個布告欄;超過1萬,你就像一本雜志;超過10萬,你就是一份都市報;超過100萬,你就是一份全國性報紙;超過1000萬,你就是電視臺。 ”[1]

廣大社會成員踴躍參與網絡活動,網絡行為的社會效應引起了各級政府的高度重視。中央和各省一些領導同網友熱情對話,大力提倡官員開微博,親自同網民座談、“拍磚”。各級領導積極參與網絡活動,在中國引領了一場網絡親民、網絡執政的新潮。據中國新聞網報道,大量的政府機構、官員紛紛入駐微博。截至2011年7月6日,僅新浪微博中就有政府機構的微博4920個,政府官員微博數達3949個。2011年上半年,廣東省政府和公安系統等十大政府機構微博的 “粉絲”已達500多萬。利用微博同百姓開展積極有效的溝通對話,已經成為政府官員是否具有現代執政能力的一個象征。

網絡行為的快速發展還表現在經濟生活上,一方面,卡斯特在《網絡社會的崛起》中描述的公司企業網絡化現象已在中國經濟領域普遍發生,越來越多的企業家懂得網絡技術、網絡營銷和網絡管理在企業管理和市場競爭中的重要作用,越來越多的網絡企業、網絡公司像雨后春筍般地成長起來;另一方面,越來越多的消費者通過網絡開展消費行為。2011年7月1日,中國互聯網信息中心發布 《2010年中國網絡購物市場研究報告》的數據顯示:“截至2010年12月,網絡購物用戶規模達到 1.61億人,網購滲透率達到35.1%。‘十一五’期間,我國網絡購物用戶數增長了4.8倍,網絡購物用戶滲透率提升了10.6個百分點。網絡購物金額達到5231億元,占全年社會消費品零售總額3.3%;2010年,我國網絡購物服務更加完善,向各個領域的滲透不斷加深,繼續保持了近年來快速發展的勢頭。全年市場交易金額較2009年增長109.2%。”[2]

總之,僅用十幾年的時間,中國社會網絡化已經深入社會生活各種領域,不僅社會成員的交流溝通,而且官員執政和企業家經商,都已經在越來越大的規模上更加緊密地同網絡交織在一起。這確實是中國社會一個空前廣泛且空前深刻的變化,這個變化最明顯的表現是:各種層次或各種類型的社會活動在迅速擴大的規模上表現為缺場活動,而這種過去被很多人貶義地稱之為虛擬社會的缺場活動,卻是一個比在場活動還要真實的現實社會。因為社會的本質不僅僅在于人及其群體形式的存在,更重要的在于人及其群體的交往活動,只有進入實際的交往關系中,社會才是現實的社會。如果人們承認這個被馬克思、齊美爾和韋伯等經典社會學家充分論述的觀點,那么就應當承認網絡行為所展開的社會空間是一個比在場存在表現出來的社會空間更真實的社會,而且是更具活力、更能真實表達人們的愿望、意志乃至本性的社會。

二、網絡化推進的權力結構變遷

社會生活網絡化展現在人們面前的新事物可謂層出不窮、接踵而來,但在難以枚舉的變化中,最醒目的莫過于權力結構的變遷。這里的權力不是僅指政治權力,而是泛指社會生活中具有支配作用的各種力量。在傳統觀念中,提到權力,人們首先想到的是政府的行政權、市場的資源配置權,以及資本的產權、官員的領導權和軍事霸權等,概言之,這些權力都是有形實體的支配權,或曰實體權力。而在社會生活網絡化過程中得到快速提升的卻是與實體權力不同的信息權力。網絡空間中的信息權力,是不在場的網民通過觀點發布、消息傳遞、時事評論等行為在交流溝通中展現的權力。

信息具有權力作用,這并非僅在網絡社會中才存在,農業社會和工業社會中的信息也具有權力作用,但它同網絡社會中的信息權力是不同的。因為在農業社會和工業社會中具有權力作用的信息,主要是由各種政治、軍事、工業企業和意識形態機構發出的信息,這些信息所具有的權力的基礎不在信息本身,而在于這些政治、經濟、軍事和意識形態實體。而在網絡社會中,表現最活躍、作用最廣泛的信息權力的基礎,并不在政治、經濟、軍事和意識形態實體,而在于廣大社會成員的思想觀念或價值信念。[3]蔡文之對網絡社會中的權力變遷做了比較深入的考察,他通過對彼得·巴克萊奇、摩爾頓·拜拉茨和肯尼斯·鮑爾丁等人關于權力論述的分析,把權力概括為“物質性的、組織性的(或稱系統性的)和非物質性的。這三分法適用于政治、經濟和軍事等一切領域,因為這些個別領域在觀念上都是以物質、組織和非物質為基礎的。”[4]可見,蔡文之試圖通過權力的存在基礎對權力加以分類,而以信念、意志、知識和評價這些非物質因素為基礎的權力就是信息權力。

卡斯特對網絡社會的信息權力作了更為明確的論述,他直截了當地把信息權力稱之為精神或心靈的權力,是通過符碼影像直接呈現出來的社會認同的權力。卡斯特說:“新的權力存在于信息的符碼中,存在于再現的影像中;圍繞著這種新的權力,社會組織起了它的制度,人們建立了自己的生活,并決定著自己的所作所為。這種權力的部位是人們的心靈。”[5]416可見,卡斯特所謂信息權力就是存在于人們的心靈中的觀念的力量,是可以表現為象征符號的信息力量,它的基礎并不在于某種實體機構,而在于人們的價值認同和意義接受。正是在這個意義上,卡斯特對信息權力充滿了信心,他興奮地指出:“不管是誰,也不管是什么,贏得了人心就能贏得統治,因為在任何合理的時間跨度內,對于那些圍繞著靈活的、另類的網絡的權力而動員起來的心靈來說,強大而頑固的統治機器并不是什么對手。”[5]416

并且,尤為重要的是,在網絡社會中,信息權力的主體已不再僅是傳統社會中的意識形態的控制者和政治權力的控制者,而是在人數上占絕對優勢的廣大普通社會成員。因為計算機和現代通信技術的普及應用,每一個社會成員都具備了發布信息、表達觀點和抨擊時弊的條件與能力,都成為信息權力的掌握者和施行者。于是,處于基層甚至底層的社會成員擁有了信息權力,并且擁有了表達和發揮信息權力的有效形式和便捷途徑,例如微博、QQ群和上網跟帖等。而當基層社會成員擁有并能有效表達信息權力時,權力的運行機制也發生了變化。

帕森斯在論述社會系統的結構功能時,曾談及社會系統中的信息控制權力與物質制約力量。在帕森斯看來,信息控制權力來自于上層思想文化機構,而勞動者置身其中的物質力量則來自于社會底層。[6]進一步說,信息控制權力是自上而下運行的,而勞動者或基層社會成員作為物質力量則自下而上地發揮作用。帕森斯概括的這種權力的社會運行機制,在今天發生了深刻變化,一方面,信息權力不再僅僅掌握在政治領袖、思想家或神職人員手中,百姓也有了信息權力,并且,由于百姓人數眾多,他們通過快捷的網絡形式發出的信息權力,常常顯得陣容龐大甚至氣吞山河;另一方面,由于信息權力的主體發生了變化,信息權力也不再僅是自上而下的運行,相反,基層百姓表現的信息權力卻直接影響社會上層,形成了自下而上的信息力量。

網絡傳播是一種典型的大眾傳播,而大眾傳播的一個本質特點是信息在大眾之間形成了廣泛的傳播效應,亦即大眾傳播是具有平面化效應的橫向信息傳播。因此,網絡的大眾傳播是不同于某種政治機構或意識形態機構開展的自上而下的縱向的宣傳教育,其中大量的信息傳播是在網民中或在廣大社會成員中橫向的信息交流、溝通與評價。這種橫向的平面化信息傳播,一個最突出的作用是增強了處于社會生活不同層面上的溝通效應,并由此而容易達成對某種社會現象的共識或社會認同。

網絡社會中的認同是一種最具社會性的真正的社會認同。卡斯特對網絡社會崛起中的社會認同作了充分論述,在他看來,在社會生活網絡化背景下的認同,已經不同于傳統社會學和個體心理學界定的個體認同或身份認同。個體的身份認同實質上是尋求個人怎樣得到社會的認可,這種認同思考的是個體在社會中處于何種層面、地位或角色,希求的是個體得到社會某種層面或某種群體的認可與接受。網絡社會中的認同發生了根本變化,甚至是顛覆性的變化,因為網絡社會中的認同不再是個體被社會認同,而是被網絡聯系起來的個體怎樣評價、認可和接受社會!

在網絡中聯系起來的個體,已經不是分散的孤立的個體,他們是通過社會認同聯結為一種網絡化時代的新型群體,或稱之為網絡群體。網絡群體既沒有明確的邊界,也沒有明確的規則和制度,它是靠網絡溝通、信息交流和價值共識而結成的開放的、動態的且十分活躍的缺場群體。借助網絡溝通的快捷性和廣闊性,網絡群體可以在很短的時間內迅速放大,不僅在人數規模和存在空間上可以快速膨脹,而且在溝通效率和傳播效應上也會成倍放大。因此,網絡群體表達出來的社會認同是一種潛力無限的強大的社會力量或社會權力。

三、權力結構變遷的挑戰與機遇

權力結構是社會結構的核心,是經濟結構、政治結構和思想文化結構的集中表現,因此,權力結構的變遷必將引起社會結構其他方面的變化。特別是在中國這樣一個具有幾千年官本位傳統的國家,權力結構變遷引起的變化就更加復雜。

雖然權力結構從來就不是靜態構成,但任何時代權力結構的變化,也沒有網絡化時代權力結構變化得這樣深刻、這樣廣泛、這樣迅速。其根本原因在于,網絡社會是一種嶄新的社會形態,人們的交流方式、工作方式和生活方式都因為這種新社會形態的來臨而發生了變化。一方面,人們的交往頻率和溝通效率越來越高,社會聯系更加廣泛、更加緊密,以致全球化成為不可阻擋的歷史潮流;另一方面,與全球化趨勢相反,人們在網絡化空間中獲得了越來越大的相對獨立性,在全球化展開的社會生活整體化同時,又出現了與之向背的另一種趨勢——個體化。這兩種相悖共存的趨勢對傳統社會體制提出了尖銳挑戰,面對這種挑戰,福山憂心忡忡地指出:“因特網上相聚,選擇自由已呈爆炸之勢。一切等級制度,不論是政治的還是法人的,都遇到了壓力,并開始走向崩潰。”[7]尤其嚴重的是,“這些變化本身使20世紀中葉工業社會中盛行的社會價值觀念形成了大分裂。 ”[7]

卡斯特對網絡社會來臨抱有樂觀態度,他為網絡社會崛起和社會認同成為一種強大的社會權力而興奮。卡斯特指出:“我們的世界,我們的生活,正在被全球化和認同的對立趨勢所塑造。信息技術革命和資本主義的重構,已經誘發了一種新的社會形式——網絡社會。”[5]416“這個新的社會組織形式以及普遍的全球性,擴散到了全世界,一如工業資本主義及其孿生敵人——工業國家主義在20世紀所做的那樣,它撼動了各種制度,轉變了各種文化,創造了財富又引發了貧窮,激發了貪婪、創新,同時又強加了苦難、輸入了絕望。不管你是否有勇氣面對,它的確是一個新世界。 ”[5]416-417

更為重要的是,網絡社會權力結構的變化,不僅是原有權力結構中力量對比關系發生了變化,而且更重要的在于信息權力的成長壯大,傳統權力結構由此而注入了一種導致內部持續緊張的新權力構成。因為信息權力是基層社會成員通過網絡關系可以向傳統權力結構發出批評、否定甚至顛覆的權力,并且,信息權力不僅能以靈活多變的形式向傳統的實體權力發出各種沖擊,而且還能表現出網絡助燃的“蝴蝶效應”,信息權力可以瞬間成倍放大。“權力不再集中于機構(如國家)、組織(資本主義企業)和符號的控制者(公司制媒體、教會)之手。它散布在財富、權力、信息與圖像的全球網絡中,在可變的幾何學和非物質化的地理學系統中傳播和嬗變。 ”[5]416

不過,信息權力的生成與擴展,對于控制權力的機構也并非僅是負面因素。當執政黨能夠明確認識信息權力,甚至能夠正確對待社會認同的強大力量時,變遷了的權力結構可能會形成有利于國家或政府行使權力的效應,進而有利于執政黨避免一些政治危險。胡錦濤在建黨90周年慶祝大會上指出,在“世情、國情、黨情發生深刻變化的新形勢下……精神懈怠的危險,能力不足的危險,脫離群眾的危險,消極腐敗的危險,更加尖銳地擺在全黨面前。”[8]這四種危險確實是執政黨嚴重而普遍存在的現象,必須努力結合世情、國情和黨情變化的新形勢,積極有效地化解這四種危險。

很多人認為四種危險中最重要的是脫離群眾的危險,因為聯系群眾、依靠群眾,是中國共產黨在長期斗爭中總結出來的根本路線,而這條根本路線在新形勢下已經被一些人淡忘甚至遭到背叛,因此它是執政黨面臨一種最為嚴重的危險。網絡社會的崛起,雖然使執政黨面臨一些新問題,但也給執政黨聯系群眾、依靠群眾提供了新的機遇。4.85億寬帶網民和3億多手機網民,不僅通過互聯網和手機通信能夠及時了解中央的一些重大戰略決策,而且通過微博和網上跟帖隨時發表自己對政治、經濟、文化和社會各種重大事件的看法。雖然其中不乏一些粗淺言論,甚至還有一些不負責任的謾罵指責,但大部分網民還是真實地表達了自己的觀點、意愿和評價。所以,各種網絡設置或網絡形式,成為執政黨了解民情民意一個廣闊而便捷的平臺。

正是因為認識到了網絡設置或網絡形式聯系群眾的便捷性和廣闊性,中央和地方很多領導高度重視網絡交流,不僅得到了廣大網民的歡迎與好評,而且也能從中及時傾聽民眾心聲,清楚理解百姓意愿,為克服脫離群眾的危險做出了表率。

網絡行為和網絡社會,還是監督和抵制消極腐敗的有效途徑。近兩年一些官員腐化墮落的行為遭到網民“圍觀”和“搜索”,其腐敗行為被曝光于世,起到一種對腐敗現象開展群眾監督和群眾抵制的積極作用。廣西來賓煙草局長韓峰,被網民稱作“最牛房產局長”的周久耕,常州溧陽衛生系統一位約情婦開房的局長,這些貪官相繼被網民拉下馬。在“我爸是李剛”、藥家鑫殺人案、郭美美炫富和溫州動車事故等事件中,網民們充分發揮了信息權力的批評監督作用,積極伸張和維護了公平正義。還有溫州的703.804網站,安徽的中國輿論監督網站,都是在抵制貪污腐敗中發揮了重要作用的民間網站。

如果中國網絡社會能健康持續地發展下去,如果黨的各級領導或政府官員能夠堅持關注網絡行為、參與網絡交流,黨和政府不僅能增強同群眾的聯系,抵制消極腐敗現象,而且還能在網絡中獲得很多直接源自現實生活的新思想。盡管在微博和網貼中看到的主要是網民們對社會問題的感性認識和簡單表達,但這些感性層面上的認識卻植根于實際,它們以樸素的形式展示著廣大社會成員對社會問題的理解和評價。如果各級領導或政府官員能夠認真面對和深入思考網民們的網絡表達,他們會從中得到新的啟示、增加新的活力,進而克服精神懈怠、能力不足的危險。

[1]閆鵑,俞菀.半月談內部刊[J].引自新華網,www. news.cn,2011-7-11.

[2]《2010年中國網絡購物市場研究報告》.

[3]這個觀點并不否定各種政治、經濟和軍事實體仍然是某些信息權力的基礎,而是強調:在網絡社會中,流傳于網上以社會認同表現出來的信息權力,其存在的基礎是人們的思想觀點和價值信念,并且這種信息權力在網絡社會中是最活躍、最有生命力的。——筆者注.

[4]蔡文之.網絡:21世紀的權力與挑戰[M].上海:上海人民出版社,2007:3.

[5]卡斯特.認同的力量[M].曹榮相,譯,北京:社會科學文獻出版社,2006:416.

[6]劉少杰.現代西方社會學理論[M].長春:吉林大學出版社,2002:263.

[7]弗朗西斯·福山.大分裂[M].劉榜離,王勝利,譯,北京:中國社會科學出版社,2002:4.

[8]http://www.sina.com.cn,2011年07月01日.

(責任編輯 焦德武)

G210.7;C934

A

1001-862X(2011)05-0015-005

教育部文科重點研究基地重大項目《新形勢下社會認同的分化與整合》(10JJD840004)

劉少杰,中國人民大學社會學理論與方法研究中心教授,博士研究生導師。