《本草綱目拾遺》中《人海記》所載蝎子草的品種考證*

蘇青華 張水利 韓召會

(浙江中醫藥大學藥學院,浙江杭州310053)

《本草綱目拾遺》是由清代醫學家趙學敏編撰的一部聲望極高的藥學巨著。趙氏博覽與醫藥有關的經史子集、地方志、筆記、游記、醫書、草藥書等資料,所收藥物地區十分廣泛。同時由于其資料來源紛繁,對藥物形態描述非常簡單,致使眾多藥物基原未明。《人海記》所載蝎子草是在《本草綱目拾遺》[1]卷五草部蕁草下,引文如下:“塞山有毒草,中人肌膚,毒甚蜂蠆,自唐山營逾汗鐵木嶺外,遍地有之。俗名蝎子草。蘆高四五尺,葉如麻,嫩時可供馬秣,經霜則辛螫不可觸。……治瘋。采取煮汁洗,亦可肥豕。”雖然字數寥寥可數,但是卻非常詳細地記錄了植物的特征、分布、毒性和應用。

《本草綱目拾遺》共收錄了四本書中的蕁草,均是作為蕁麻收錄的。筆者經過仔細研究,發現四本書中所記載的并非同一種植物。《中華本草》[2]記載,當今麻葉蕁麻、狹葉蕁麻、寬葉蕁麻、裂葉蕁麻等均作為藥用蕁麻的來源,然而《本草綱目拾遺》一書中所記載的究竟為何種蕁麻尚無人進行研究。筆者通過查閱文獻,結合植物形態學比較研究等方法,對《本草綱目拾遺》中《人海記》所載蝎子草的基原進行了考證。

1 考證

本研究根據文獻描述,從“蝎子草”的分布、生境、名稱、形態特征、藥性功效等,對其進行逐一考證,認為蝎子草的來源為當今蕁麻科植物麻葉蕁麻(Urtica cannabina Linn)。

1.1 分布

《人海記》是查慎行(清1650~1727年,字悔馀,號他山)客居北京30年來,耳聞目見,隨手綴錄的筆記,主要記述明清歷史掌故、北京風土特產、南明政權佚聞以及作者供奉內廷以及塞外隨駕避暑時的見聞,共計297條;其記載“唐山營逾汗鐵木嶺外,遍地有之”,而“唐山營”為當時康熙所修建的口外行宮之一[3]。關于唐山營行宮,亦有很多資料記載其為唐三營行宮[4,5],想必是因讀音相像,而致二字混淆。當時,康熙在古北口往東北方向至木蘭圍場之間修建了多處行宮,唐三營是比較靠北的一處,后來該行宮被改建為萬壽寺[5],在今隆化縣唐三營鎮。綜合文獻資料記載分析,査慎行所說的唐山營即今河北省承德市隆化縣唐三營[6]。其記載的塞山具體是哪座山雖已無從考證,但是古代的塞外通常指長城以北的地域[7],而且清初承德東部是歸喀喇沁旗管轄[4],古北口以外皆為蒙古牧馬地。所以,根據各方面的文獻史料記載來分析,可以肯定,該植物在河北北部及以北分布廣泛。

《中國植物志》[8]、《東北草本植物志》[9]、《內蒙古植物志》[10]、《河北植物志》[11]、《秦嶺植物志》[12]和《甘肅植物志》[13]均記載其分布于東北、華北以及西北;《河北植物志》[11]詳細記載了麻葉蕁麻產河北赤城、隆化、豐寧、張北、崇禮、懷安、尚義、涿鹿、懷來。這些地方均在承德市和張家口市,而這兩個城市均在河北北部,為交通要道。而張家口更是為塞北重鎮,群山環抱,地勢隘峻,東望北京、天津,北連內蒙古大草原和西北邊疆,素有“神都北門”之稱[14]。自明代開始,張家口扼守北方的邊關和京師鎖鑰,其戰略和交通地位都十分重要[15]。這些均印證了該植物在北方分布的推斷是正確的。

1.2 生境

《河北植物志》[11]記載麻葉蕁麻生在山坡和路旁;《內蒙古植物志》[10]記載其生于人和畜經常活動的干燥山坡、丘陵坡地山野路旁、居民點附近;《東北草本植物志》[9]記載其生于丘陵性草原,沙丘坡上,丘陵坡地干燥山野路旁,而《人海記》記載“塞山有毒草,遍地有之”。可見,兩者生境一致。

1.3 名稱

《中國植物志》[8]記載,麻葉蕁麻又名焮麻、火麻(甘肅)、哈拉海(小興安嶺)、蝎子草、赤麻子(河北);《河北中草藥》[16]記載焮麻,別名:蝎子草、麻葉蕁麻(植物名);這些均說明了麻葉蕁麻在河北被稱為蝎子草。所以從藥物名稱來看,麻葉蕁麻與《人海記》中“俗名蝎子草”的記載是相吻合的。

1.4 形態特征

植株高度:《人海記》記載其“蘆高四五尺”,說明此植物植株高150cm左右。《中國植物志》[8]、《東北草本植物志》[9]和《河北植物志》[11]均記載麻葉蕁麻高達150cm,《內蒙古植物志》[10]則記載其植株高度為100~200cm,可見,麻葉蕁麻的植株高度與《人海記》所記載植物的植株高度是相符的。

植株性狀:《內蒙古植物志》[10]和《河北植物志》[11]均有記載麻葉蕁麻具螫毛和緊貼的短毛,觸后有劇痛。《東北草本植物志》[9]對其葉和莖螫毛的描述非常詳細,莖部生有少數螫毛,節部有較多螫毛,葉表面葉脈凹下,近無毛,背面葉脈隆起,密生螫毛。《內蒙古植物志》[10]記載其嫩莖葉可作蔬菜食用,青鮮時羊和駱駝喜采食,牛樂吃,說明嫩時葉片上螫毛細而軟。可見,兩本書中對其螫毛的描述是相輔相成的,這些均與書中“嫩時可供馬秣”“亦可肥豕”的記載相對應。

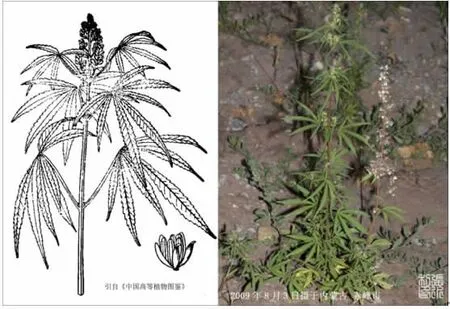

葉:麻葉蕁麻葉掌狀3全裂,中央裂片呈缺刻狀深裂,小裂片邊緣具缺刻狀鋸齒[11](見圖1)。而桑科的大麻葉片亦是掌狀全裂,裂片3~9片,葉片密生短柔毛,呈線性披針形[17](見圖2),且兩植物葉序均為對生。兩者葉非常相像,這些正與書中“葉類麻”的記載相符,也因此把它稱為麻葉蕁麻。

圖1 麻葉蕁麻

1.5 藥性功效

《中華本草》[2]和《中藥大辭典》[18]記載蕁麻全草入藥,功用主治為祛風通絡,平肝定驚,消積通便,解毒;《甘肅植物志》[13]記載其全草入藥,治風濕病、降血壓;《內蒙古植物志》[10]記載其能祛風、化痞、解毒、溫胃,主治風濕、胃寒、糖尿病、痞癥、產后抽風、小兒驚風,也能解蟲蛇咬傷等;《河北植物志》[11]記載其能祛風濕,治風濕性關節炎。而《本草綱目拾遺》中記載其“……療蛇毒、點風疹,治瘋”,“瘋”本義是指頭風病,還有癱瘓之義。由此可見,兩者的功效亦是一致的。

圖2 大麻

2 討論

2.1 《人海記》所載蝎子草之基原

據上述考證可知,麻葉蕁麻的性狀、分布、藥性功效均與《人海記》所載蝎子草相符合。所以,筆者認為,《人海記》所載蝎子草當為今蕁麻科蕁麻屬植物麻葉蕁麻(urtica cannabina linn)。

2.2 麻葉蕁麻的物種始載

本種的文獻始載為查慎行的《人海記》,成書時間約在他1683年進京到1713年辭官的30年間,最遲在1727年死前。以“塞山毒草”為名,俗名蝎子草。而麻葉蕁麻的拉丁學名urtica cannabina linn,為瑞典植物學家Carl von linne于1753年發表。

2.3 筆記類文獻對本草學研究之價值

筆記是我國文學作品的一種特殊體裁,隨筆記錄,不拘形式,其筆觸涉及歷史、地理、文化、藝術、政治、社會生活等諸多領域,其中有很多有關中醫藥的內容。這類資料以其本身的人文屬性,促進了藥物知識的普及,為本草學的發展做出了不可小視的貢獻。本研究正是筆記類文獻對本草學研究之價值的一個體例。

[1]趙學敏.本草綱目拾遺[M].北京:人民衛生出版社,1983:169.

[2]國家中醫藥管理局中華本草編委會.中華本草(第2冊)[M].上海:上海科學技術出版社,1999:581-584.

[3]査慎行.人海記下卷[M].北京:中醫古籍出版社,1989:2-112.

[4]承德市政協文史委員會.避暑山莊[M].北京:中國文史出版社,1996:28-29.

[5]王淑云.清代北巡御道和塞外行宮[M].北京:中國環境科學出版社,1989:99-100.

[6]鄧綬林.河北地理概要[M].石家莊:河北人民出版社,1984:7.

[7]王淑云.清代北巡御道和塞外行宮[M].北京:中國環境科學出版社,1989:32.

[8]中國科學院中國植物志編輯委員會.中國植物志(第23卷·第2冊)[M].北京:科學出版社,1980:11-12.

[9]劉愼諤.東北草本植物志(第2卷)[M].北京:科學出版社,1959:13.

[10]馬毓泉.內蒙古植物志(第1卷)[M].呼和浩特:內蒙古人民出版社,1985:260-261.

[11]河北植物志編輯委員會.河北植物志(第1卷)[M].石家莊:河北科學技術出版社,1986:296-297.

[12]中國科學院西北植物研究所.秦嶺植物志(第1卷·第2冊)[M].北京:科學出版社,1978:102.

[13]甘肅植物志編輯委員會.甘肅植物志(第2卷)[M].蘭州:甘肅科學技術出版社,2005:224.

[14]張家口政協文史資料委員會,張家口教育學院,張家口職業技術學院,等.塞外明珠張家口[M].張家口:張家口印刷廠,2000:64.

[15]安俊杰.解讀張家口[M].天津:百花文藝出版,2003:18.

[16]河北省革命委員會衛生局,河北省革命委員會商業局.河北中草藥[M].石家莊:河北人民出版社,1977:533.

[17]河北植物志編輯委員會.河北植物志(第1卷)[M].石家莊:河北科學技術出版社,1986:287-288.

[18]南京中醫藥大學.中藥大辭典(下冊)[M].上海:上海科學技術出版社,2006:2170.