低速大迎角張線尾撐系統支架干擾影響研究

祝明紅,孫海生,金 玲,湯 偉,劉志濤

(1.西北工業大學航空學院,西安 710072;2.中國空氣動力研究與發展中心,四川綿陽 621000)

0 引 言

風洞試驗數據支撐修正技術是影響風洞試驗結果的主要因素之一。對于軍機的低速風洞試驗,尤其是大迎角試驗項目,國內外均采用尾部支撐或張線支撐。而據目前了解,國內在進行尾部支撐或張線支撐的低速風洞試驗過程中,對支撐干擾是沒有進行扣除的,根本原因在于,盡管在此方面做過大量的工作,但局限于某些典型布局模型以及常規的支撐裝置,并沒有完全掌握支撐系統的干擾規律及干擾量值,因此,難以給出工程實用的支架干擾修正方法。隨著我國航空工業技術的發展,對風洞試驗數據準度的要求愈來愈高[1-4]。

近年來,中國空氣動力研究與發展中心低速所的Ф 3.2m風洞承擔了大量的型號試驗,張線尾撐裝置是該風洞最常用的支撐裝置,尤其在大迎角試驗能力方面具有獨特的優勢。為了進一步提高大迎角試驗數據的質量,摸清其支架干擾規律,在Φ 3.2m風洞開展了張線尾撐系統的支架干擾試驗研究工作。研究結果表明:張線尾撐裝置的橫梁對飛機縱向的遠場干擾量較小,大迎角區域內尾支桿對飛機縱向的近場干擾量較大;迎角小于15°范圍內,支架使飛機偏航力矩系數減小、滾轉力矩系數增大,隨側滑角增大支架干擾量增大;去掉立尾后尾支桿對俯仰力矩的干擾明顯減小。

1 試驗設備及模型

1.1 試驗設備

1.1.1 風洞

CARDC-1 Φ 3.2m低速風洞是一座開閉口兩用單回流式風洞。試驗段截面為圓形,直徑為3.2m,長5m,開口試驗段的最高風速可達115m/s,常用風速60~85m/s。試驗在開口試驗段中進行。

1.1.2 測量設備

試驗采用TG0561B桿式六分量應變天平測力,用LSRP90單軸力平衡式伺服傾角傳感器測量模型迎角,傳感器測量精度為0.6′。試驗測控處系統包括數據庫及網絡、測量控制、壓力控制和姿態角控制4部分。系統速壓的控制精度0.3%,準度用微壓計校準,姿態角控制精度3′。

1.1.3 模型支撐系統

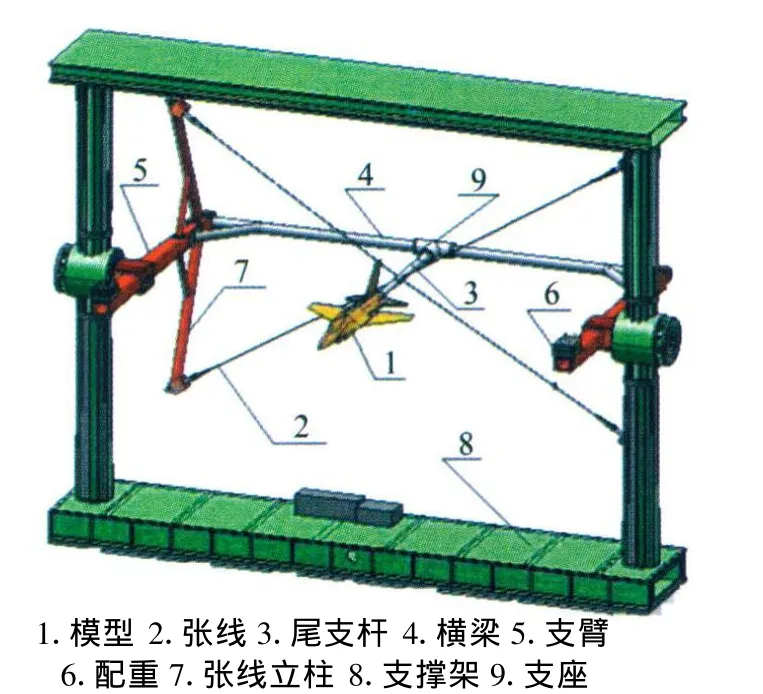

試驗模型采用張線尾撐方式支撐,見圖1。張線尾撐裝置主要由張線掛架、支撐架、橫梁、支座和尾支桿等部分組成,迎角范圍為±360°,側滑角范圍為± 40°。為了減小大迎角時可能出現的模型振動,在張線與掛架間安裝抑振彈簧。

圖1 張線尾撐裝置Fig.1 Wire-assistant sting support set in Φ 3.2m LSWT

為研究支架干擾而研制了新的模擬尾支桿、橫梁及其支撐附屬部件。真假尾支桿的直徑均為60mm,即所有模擬部件與試驗使用部件尺寸完全一致。

1.2 模型

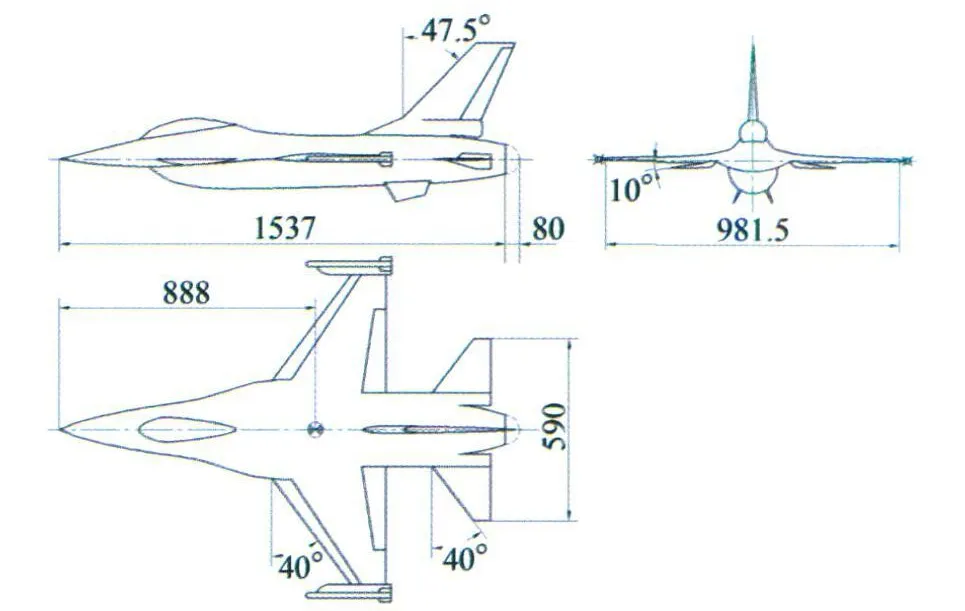

試驗模型為YF-16飛機1∶9鋁合金標模,模型基本狀態定義為各舵面偏度均為0°。模型采用自由轉捩方式,示意圖見圖2。模型主要幾何參數:S= 0.3210m2,cA=0.3704m,b=0.9815m。

2 研究內容與數據處理

2.1 研究內容

本次試驗迎角α=-5°~90°,側滑角β=0°~20°。風速V=50~60m/s。研究內容包括縱橫向支架干擾試驗(遠場干擾和近場干擾)和不同外形布局飛機的尾支桿支架干擾試驗(近場干擾)。

圖2 YF-16飛機模型示意圖Fig.2 Sketch of YF-16 model

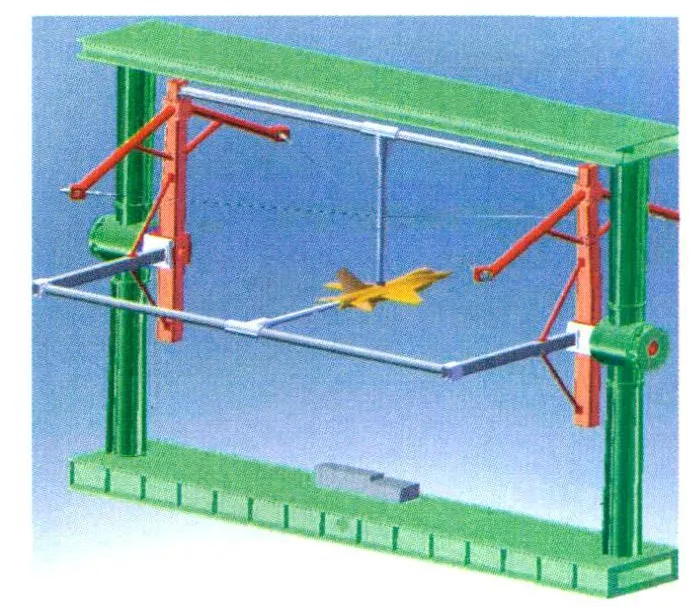

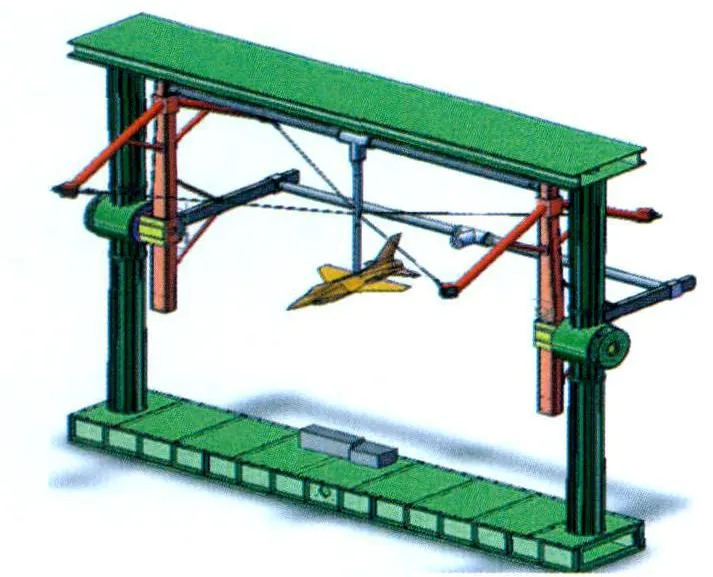

2.2 研究方法

張線尾撐裝置的支架干擾由兩部分組成:尾支桿的近場干擾和橫梁的遠場干擾。支架干擾試驗采用傳統兩步法進行,即“尾撐支架干擾”=“背撐+假尾撐支架”-“背撐”。模型和天平通過支桿安裝于支撐系統上。圖3給出了支架干擾試驗模型支撐示意圖。采用圖3的方式(假支架由尾支桿和橫梁組成)獲得遠場和近場支架干擾之和,采用圖4的方式(假支架僅由橫梁組成)獲得遠場支架干擾,此二者之差即為近場支架干擾(與尾支桿和橫梁相比,四根張線的干擾量為小量,本次研究忽略不計)。

圖3 支架干擾研究示意圖Fig.3 Sketch of interference study of wireassistant sting support

試驗結果中,縱向力和力矩(CL、CD、Cm)在風軸系中給出,橫側向力和力矩(CY、Cn、Cl)在體軸系中給出。

3 結果及分析

3.1 張線尾撐支架干擾研究

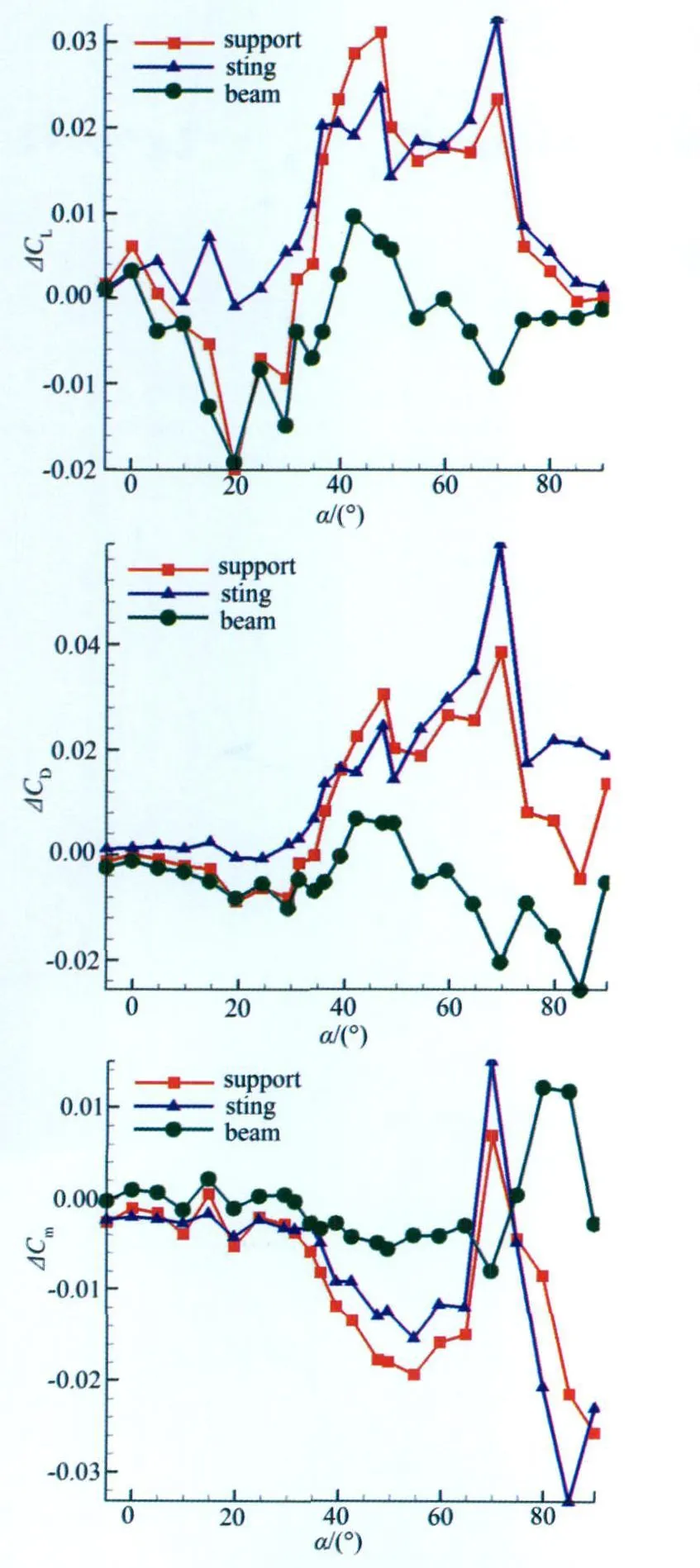

圖5給出了V=60m/s、β=0°條件下的全機基本狀態支架縱向干擾試驗結果[5]。圖中:“support”、“sting”、“beam”分別表示尾支桿和橫梁的組合、尾支桿、橫梁。

圖4 遠場支架干擾研究示意圖Fig.4 Sketch of interference study of wireassistant sting support in far field

圖5 支架對縱向氣動特性的干擾量(β=0°)Fig.5 Interference value of support on the longitudinal characteristics(β=0°)

由圖5可知,失速迎角之前:尾支桿和橫梁的存在使升力系數和阻力系數減小,在α=20°時升力干擾量達到最大值-0.02,在α=30°時阻力干擾量達到最大值-0.008;去掉尾支桿后即橫梁的干擾規律類似;去掉橫梁后即尾支桿的干擾量很小。失速迎角之后:尾支桿和橫梁的存在使升力系數和阻力系數增大,在α=47°附近升力干擾量達到最大值0.031,在α=70°附近阻力干擾量達到最大0.0385;尾支桿的干擾規律類似;橫梁的干擾量較小。

由圖5可知,在整個試驗迎角范圍內,尾支桿和橫梁的存在使俯仰力矩系數減小,失速迎角之前,支架對俯仰力矩系數的干擾較小,約為-0.003;失速迎角之后,支架干擾明顯增大,在α=55°附近支架干擾量達最大值-0.02。尾支桿的干擾規律類似。去掉尾支桿后即橫梁的干擾量明顯減小,失速迎角之前對俯仰力矩的干擾很小,失速迎角之后干擾略增大。可見,在大迎角區域尾支桿對升力、阻力和俯仰力矩的近場干擾占支架干擾的主要部分。去掉尾支桿后即橫梁對飛機俯仰力矩特性影響不大。

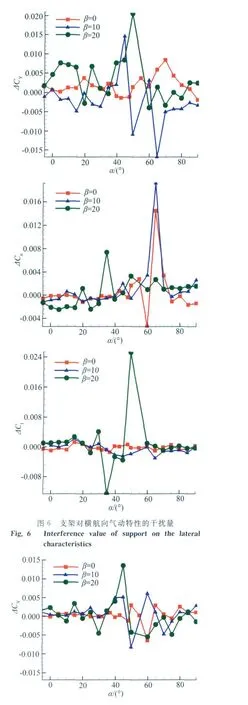

圖6給出了V=50m/s、不同側滑角下全機基本狀態尾支桿和橫梁(支架狀態同圖5中的“support”曲線)的橫航向干擾試驗結果[5]。由圖可知:α≤15°范圍內,尾支桿和橫梁的存在使飛機的偏航力矩系數減小;隨著側滑角增大支架干擾量增大,β=20°時偏航力矩系數干擾量約為-0.002,α≥15°后,干擾量與側滑角無明顯的變化規律。由圖可知:α≤20°范圍內,尾支桿和橫梁的存在使飛機滾轉力矩系數增大;隨著側滑角增大支架干擾量增大,β=20°時干擾量約為0.002, α≥20°后,干擾量與側滑角無明顯的變化規律。

圖7給出了V=50m/s、不同側滑角下飛機無立尾狀態尾支桿和橫梁(支架狀態同圖5中的“support”曲線)的橫航向干擾試驗結果[5]。由圖可知,β =10°時尾支桿和橫梁的存在對飛機偏航力矩系數和滾轉力矩系數影響很小。隨側滑角增大支架干擾量增大,β=20°時支架對偏航力矩系數干擾量約為-0. 0009,對滾轉力矩系數干擾量約為-0.0013。試驗結果表明:隨側滑角增大支架干擾量增大;與圖6所示結果相比,去掉立尾后支架干擾明顯減小。

3.2 不同外形布局飛機的尾支桿干擾研究

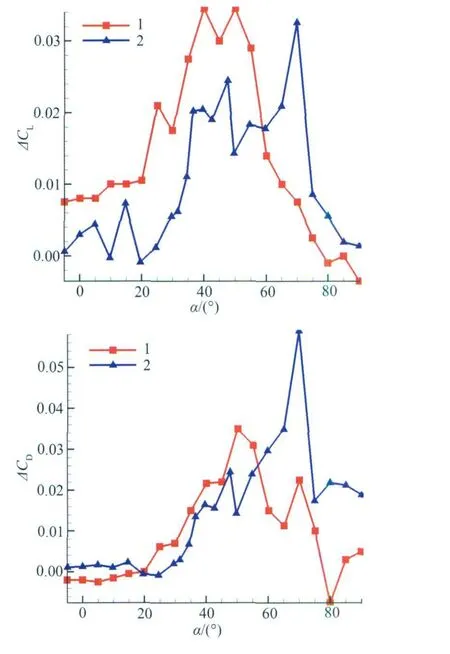

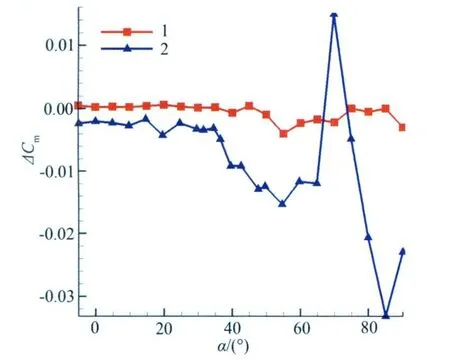

圖8給出了V=60m/s、β=0°、不同飛機模型條件下的相同幾何參數尾支桿支架干擾試驗結果。圖中:1表示某無平尾布局飛機模型試驗的尾支桿干擾量[6],2表示YF-16飛機模型試驗的尾支桿干擾量,即圖5所示的結果。

圖8 不同飛機模型的尾支桿干擾量(β=0°)Fig.8 Interference value of sting with different aircrafts (β=0°)

由圖可知:較正常布局的YF-16,α≤55°范圍內,無平尾布局飛機條件下的尾支桿升力系數干擾量明顯較大,在α=40°~50°時達到最大值0.035;α≥60°后,干擾量明顯減小。在α<20°范圍內,尾支桿的存在使無平尾布局飛機的阻力系數略減小,量值約為-0.002;在20°≤α≤55°范圍內,干擾量略大于YF-16;α≥55°后,干擾量明顯減小。較正常布局的YF-16,尾支桿對無平尾布局飛機的俯仰力矩系數的干擾量很小,約為0,而YF-16的約為-0.004,這主要是因為YF-16飛機具有平尾,而尾支桿對飛機平尾的干擾影響較大,造成較大的俯仰力矩系數干擾量。

4 結 論

通過對試驗現場和試驗結果的綜合分析,可以得出以下結論:

(a)張線尾撐裝置的橫梁對飛機縱向的遠場干擾量較小,大迎角區域內尾支桿對飛機縱向的近場干擾量較大;

(b)α≤15°范圍內,尾支桿和橫梁的存在使飛機偏航力矩系數減小、滾轉力矩系數增大,隨側滑角增大支架干擾量增大;去掉立尾后支架干擾明顯減小;

(c)不同外形布局飛機的縱向尾支桿干擾影響差別較大,尤其是氣動力矩。所以針對不同外形飛機需要開展相應的支架干擾研究,以便真實準確扣除支架干擾量。

[1] ALAN POPE.Low-speed wind tunnel testing[M].New York:A Wiley-Interscience publication,1999.

[2] 程厚梅.風洞實驗干擾與修正[M].北京:國防工業出版社,2003.

[3] ERICSSON L E,REDING J P.Review of support interference in dynamic tests[J].AIAA Journal,1983,21 (12):1652-1666.

[4] TAYLOR G,GURSUL I.An investigation of support interference in high angle of attack testing[R].AIAA 2003-1105.

[5] 金 玲,劉志濤.Φ 3.2m風洞張線尾撐裝置支架干擾試驗研究報告[R].氣動中心低速所,2010.

[6] 王勛年,祝明紅,孫傳寶.大迎角試驗的支撐干擾評估與修正技術研究[R].氣動中心低速所,2005.