李衛:讓歌劇成為平民的藝術

陶紅

引進外國的戲劇無疑是一種文化交流,如果這種文化交流完全是拿來主義的話,就沒有生命力。西洋歌劇必須打上本民族的烙印才有真正的生命力。

在前不久結束的“首屆北京國際喜歌劇季”上,現代版喜歌劇《費加羅的婚禮》、《塞維利亞的理發師》、《女仆當家》以及歌劇精粹選段音樂會受歡迎的程度超出人們的想象。尤其是閉幕式上亮相的《女仆當家》是該劇在北京的首演,詼諧幽默的劇情加上演員精彩的表演,讓劇場里響起一陣陣笑聲和掌聲……

人們不禁要問:這些深受觀眾熱捧的歌劇的導演是誰?

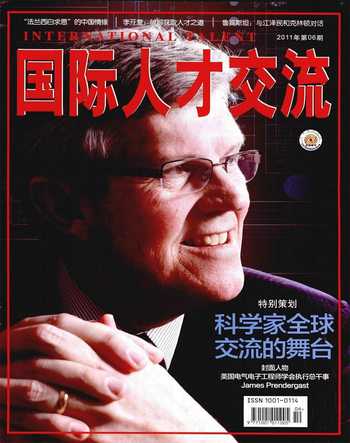

他就是上海歌劇院的李衛。

在法國做助理導演

李衛是上海人,10年前,他前往法國謀求發展。最初他在幾家劇院里從事制作布景模型、舞臺監督、調試燈光等基礎工作,進入排練時他在圣埃安市歌劇院做助理導演,即所謂高級的跑龍套。除了協助導演工作外,李衛常給導演出主意,不過這些主意常常超出導演的想象。開始導演很欣賞他的睿智和才干,但后來慢慢變得疏遠。李衛深知自己有些越俎代庖,從而導致了導演的不快。李衛意識到,他也該到走人的時候了。

在法國工作的日子,讓李衛感受最深的是法國人做事的嚴謹和開放的思維。他認為,一個科學嚴密的劇院體系決定著一個國家戲劇演出水平。李衛深感歌劇已經到了隨心所欲的時代。“政府也好,專家也好,對藝術沒有任何框框。藝術是沒有對錯之分的,只有好與壞;重要的是受眾體的反映,如果受眾體排斥,說明你想要表達的東西沒有表達出來。”

李衛后來在很多國家做過導演,無論法國、意大利、日本等國的歌劇院都很認可他。

喜歌劇怪才

作為中國第一位將歌劇改編成喜歌劇的新一代導演,李衛近年來在國內歌劇舞臺上異常活躍。李衛認為,中國藝術家在底蘊、傳統文化上,沒有必要向西方學習。充滿自由的、不帶任何框框的藝術思維對于中國藝術家來說尤為重要。

有人說李衛是個怪才。當年他學的是與藝術不沾邊的會計專業,自學外語做了歌劇院的翻譯,又從歌劇翻譯做到了助理導演,最后做到了導演位置。雖沒有進過正規藝術院校的大門,他卻對藝術有著非常好的悟性。除個人天賦外,李衛骨子里對藝術的熱愛與其家庭影響不無關系。李衛從小在部隊大院里長大,父母都是部隊文工團的歌唱演員。耳濡目染,李衛人生的天平對藝術有著本能的傾斜。無論他最初從事著怎樣的工作,他的人生軌跡都會重疊于他鐘情的藝術。

與李衛交談會讓你覺得他不僅是位敢想敢做的導演,連說話的嗓音也像歌劇演員。難怪在他做翻譯時,男主角生病缺席,他就會頂上去,有時甚至比主角演得還要好。他說:“人很多時候是不能勉強的,命運終究還是讓我去做自己想做的事。”在成為導演之前,他說不知道自己都干了些什么一試過做歌手、畫家、演員、運動員。雖然都沒有成功,但也沒有“書到用時方恨少”的感嘆。

歌劇需要本土化

今年1月5日《紐約時報》在一篇題為《西方歌劇在中國進入繁榮期》的報道中引用了李衛的一句話:“歌劇應該成為平民的藝術。”李衛于1998年涉足歌劇領域,并進入上海歌劇院工作,2002-2004年為中央歌劇院導演《丑角》、《鄉村騎士》。2001年獲法國政府獎學金前往法國圣埃安市歌劇院擔任助理導演。

“首屆北京國際喜歌劇季”結束后,網上有人質疑李衛為什么要這樣改編歌劇,這樣改編還是歌劇嗎?

面對不同聲音,李衛表示:“21世紀,在保持一種嚴肅創作態度的基礎上,沒有什么不能動的,即便是經典。”梅蘭芳曾經說過:“我一點兒也不反對京劇改革,如果能夠做到移步不換形,那就是真正的京劇改革。”李衛改編的《風流寡婦》,原劇場景是巴黎的使館區,他改成了北京三里屯的使館區,對白全部改用中文。在廣州演出時,對白用的是廣東話。在上海演出時,場景則變成了世博園。事實證明,改編后的劇場效果都非常好。,

李衛說:“引進外國的戲劇無疑是一種文化交流,如果這種文化交流完全是拿來主義的話,就沒有生命力。西洋歌劇必須打上本民族的烙印才有真正的生命力。不僅是為了在本民族推廣作品,更是作品本身生存的需要。”

在國外,很多國家除了國家大劇院外,還有喜歌劇院。喜歌劇院不一定只演喜歌劇。“喜歌劇的概念就是用不一樣的手法來做同樣的劇目。像《蝴蝶夫人》這樣的悲劇也可以做,但它在喜歌劇院做可能要用抽象的手法,前衛的手法,完全不同于大劇院的常規手法。”

李衛一開始嘗試西洋歌劇本土化就是喜歌劇。他認為,第一,喜歌劇比較容易被人接受;第二,喜歌劇有了很大的改變空間。比如《費加羅的婚禮》在李衛的演繹下,它就不是在伯爵府里發生的故事,它可能變成了現代辦公室里的故事,對白改成了中文。第一步他要讓喜歌劇親民。他說:“做藝術面對的是觀眾,我要用各種手段讓觀眾了解我做的是什么,并且還要讓觀眾認可。”

國內歌劇與國外歌劇

在不脫離歌劇本質的基礎上,現在西方已經把歌劇改變了很多。李衛說:“首先,對演員表演的要求已經到了很高的程度,國外歌劇演員的表演水平甚至比中國最好的話劇演員水平還要高;其次,在手法上完全超脫了傳統歌劇的表現手法,整體向抽象寫意劇轉化。國外除國有大劇院外,很少看到有完全實景的歌劇。在巴黎歌劇院上演的《瓦格拉》,臺上就是一個柱子,一塊黑布。西方人很聰明,尤其是現在經濟蕭條,他們要把錢花在刀刃上,他們認為一部戲真正吸引觀眾的是人。因此對演員的表演要求高了。就像中國的京劇一樣,演員表演已經到了出神入化的程度,一甩袖一踏步就知道演員傳達的意思。藝術跟經商其實是一回事,經商是用最小的投資獲得最大的利益;藝術是用最簡單的元素,達到最完美的效果。這是我們應該追求的。但遺憾的是中國現在的狀況恰恰相反。我不反對寫實,也不認為歌劇一定要豪華布景,這是對歌劇的誤讀,是藝術觀念上的差距。其實中國人的藝術靈魂是寫意的。現在人們的觀念、意識都在提高,觀眾不會被騙。留住觀眾要花很大的心思,趕走觀眾卻很容易。”

中國歌劇存在的問題

李衛認為,西洋歌劇在中國存在許多問題。“第一,西洋歌劇被過于拔高。人們往往把西洋歌劇稱為‘高雅藝術,它的負擔特別重,這種負擔使得歌劇在中國的發展受到投資的極大制約,好像做一部歌劇不上幾百萬幾千萬就做不了。現在國外很少能看到實景的歌劇,歌劇已經走到一桌二椅式的簡單寫意布景上。在中國看到的西方歌劇,場面一定是宏大漂亮的。中國人做歌劇應該有中國人自己的風格。應該把中國人做藝術的理念貫穿到舞臺中去,讓洋人看到中國的舞臺藝術是以反映本民族文化藝術特征和底蘊來表現作品的,這是做歌劇最大的價值所在。第二,歌劇要平民化。歌劇要放下架子,否則死路一條。第三,沒有正規的劇場管理,太把劇院當博物館。歌劇院在使用劇場時會有很多限制,在很短的時間內完成復雜構想將成為巨大挑戰。國家大劇院在管理上上了一個臺階,但國家大劇院基本上沒有自己運行的劇目和演出季,多半是博物館一類的性質。第四,中國歌劇界存在以指揮為中心的現象。指揮只是歌劇中的一個重要環節,但不是全部。現在歐洲,指揮已經沒有話語權。中國需要一個合理的建制,歌劇需要按照戲劇的方向來發展。”

沒有比笑更可貴的

兒時的李衛總是喜歡把他認為好看好玩的東西讓周圍人與他一起分享,導演喜歌劇延續了他兒時的這一樂趣,他要讓觀眾來分享他想做的這些事。李衛坦言:“中國人需要笑。中華民族是個很壓抑的民族,中國人需要通過笑來宣泄。在中國,沒有比讓人笑更可貴的了如果又讓人笑,又讓人接觸美好的音樂,同時又讓自己認為抬高了身價,為什么不呢?歌劇需要給觀眾能接受的方式。在中國的歌劇舞臺上應少點《圖蘭朵》,多點《風流寡婦》。”

李衛對中國版喜歌劇的未來充滿信心,在北京,他要排話劇《三個火槍手》,還會做一個歌劇的《巴黎》系列,他要把以巴黎為背景的4部歌劇串起來,讓歌劇與旅游掛起鉤來,開辟一條新的旅游路線,其路徑就是歌劇中出現的巴黎場景。

據悉,今后每年北京都將舉辦一次喜歌劇節。李衛將繼續高舉“要讓歌劇成為平民的藝術”的大旗,在中國的歌劇舞臺上吶喊!