為城市交通支招

伯文思 陳偉源

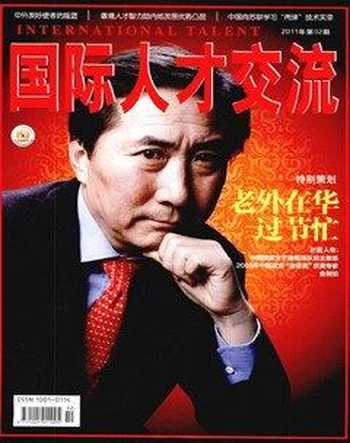

瑞哈特·庫諾是德國宇航中心交通研究所所長,是智能交通研究領域的權威人士,也是目前對安徽智能交通監控系統最給力的現聘外國專家之一。

采訪時,庫諾拿出他在2006年和2007年獲得“黃山友誼獎”和中國政府“友誼獎”的照片,與大家分享這份殊榮。他說,在獲得中國政府“友誼獎”后,他和夫人被邀請到北京出席當年的國慶招待會,受到溫家寶總理的親切接見,溫總理和他熱烈握手表示祝賀,令他激動萬分。回到安徽后,他常把獎章展示給周圍人看,還時不時放在嘴里咬—下,欣喜得像個大孩子。

合作7年,庫諾把浮動車輛數據技術帶到了中國,這項技術通過出租車上的GPS采集交通數據,從而建立起指揮和調度城市交通的信息平臺。目前,杭州、成都、寧波、廈門等10余座城市都在使用這項信息技術。據說,在北京奧運會期間,這項技術還運用到了北京市區的交通管理上。

記者:是什么吸引您到中國來的?

庫諾:我本人是搞交通的,最近幾年,中國發展很快,作為一個搞交通的人,總是盡可能要選擇像中國這樣的國家作為自己的研究對象。你可以想象,中國的機動車數量如此快速地增長,牽涉的交通問題如果不能得到很好的解決,到某一天,這一問題也許會影響世界。

另外一個重要原因,是我的孫女尤娜塔,她以后也要生活在這個地球上,我的工作,也許會讓她生活得好一些。世界是個大家庭,解決全球性問題,不能局限于一個國家,而要有全球性的眼光。

記者:到了中國后,您看到中國相關問題的研究水平如何?

庫諾:研究中心(安徽省計算機軟件工程技術研究中心)給我留下了深刻印象,它發展很快,也許代表了中國的速度。10年前我第一次來到這里時,它還是一個很小的組織,只有20多個人。現在,中心已經發展到上百人,有了自己的大樓,這很了不起。

記者:您的研究對中國的普通老百姓有什么樣的影響?

庫諾:我非常自豪,在近年的工作中,我做了一些具體的工作,比如說,我們通過出租車實時采集交通信息,并計劃把這些信息發布給公眾,讓老百姓在出行時知道交通狀況,減少堵車、等車時間。我們正全力推動這項計劃早日實現。

另外,通過中德合作,也使合肥市的相關專業人員開闊了眼界,認識到世界城市交通的發展潮流。比如說,我們一直強調,百萬人口城市不能缺少軌道交通,像柏林,它的軌道交通就非常發達。現在合肥市也建立了第一條軌道交通線,雖不能說這種理念是德國人帶來的,但通過德國與中國的交流,鞏固了中國專家的一些想法。

還有大容量公交系統理念的提出,也是大家交流碰撞的結果。

記者:合肥與德國柏林是否具有可比性?

庫諾:德國柏林有400萬人,人口規模與合肥很相似,但它的城市軌道交通建設已經有100年的歷史,它的軌道交通體系非常豐富,有城郊鐵路、地鐵、有軌電車,這是100年建設的成果。

柏林在戰爭中受到很大的摧殘,交通設施也受到很大的破壞,但非常幸運的是,在20世紀20年代的時候,有一個名叫懷特的市長,是一個交通管理專家,他大力恢復了柏林的軌道交通,為柏林以后的發展奠定了基礎。我想,與柏林相比,建成相似的軌道交通體系,合肥也許不需要100年,我對中國的建設速度非常樂觀。

合肥與柏林在城市面積上也非常相似,在合肥搞一些現代化的交通控制是必要和可行的,為此,我們與合肥的著名高校、科研機構,如中科院、等離子研究所等,也正展開合作。

記者:跟中國同事一起工作是否有趣?

庫諾:合作中有許多小插曲。比如說,德國人比較有計劃性,守時,注重細節,但因此也會帶來一些笑話。拿組織研討會來說,德國人一般提前半年開始計劃、準備,中國人一般提前一個月才開始。2010年的一次會議,德國人失算了。

2010年4月,我們打算在德國搞一個項目研討會,提前半年,德國人就把所有的活動安排好了。但是,不湊巧的是,在中方代表團起飛當天,冰島的火山爆發了……航班全部取消。

但總體來說,我們的合作非常好,碩果累累。

記者:您對合肥這座城市有什么看法?

庫諾:來合肥之前,我去過北京、上海等大都市,合肥對合作的需求和熱情,給我印象特別深刻。大概是大城市因為交流很多,沒有像合肥這么重視我,我到合肥以后,合肥政府各部門,包括軟件中心都非常積極,希望將合作落實,這在其他城市是沒有的。

我們有一次在北京出差,坐地鐵,上來一個外地的老婆婆,夏天,大汗淋漓,她就自言自語地搖頭,說,北京實在太大了,在這個城市生活,大得有點令人難以忍受。我認為中國需要增強二線城市的吸引力,不要讓大家都聚集在像北京、上海這些地方。

另外,從數據看,絕大多數城市人口,都生活在像合肥這樣的二線城市中。超大型城市,像北京、上海,中國也僅有幾個,類似于合肥的二線城市,中國卻有近200個,可見,大多數城市居民還是要生活在二線城市的,如果把這類城市的生活水平提高,受益的民眾會更多。

所以,在城市化發展過程中,人們應該將目光更多地投向二線城市,讓這樣的城市更加美麗,更加吸引人,讓人們愿意在這樣的城市中生活。當然,這樣也能減輕超大型城市的壓力。

記者:請您對超大型城市的交通問題支一下招。

庫諾:我也很無奈,吃下去馬上見效的靈丹妙藥是沒有的,城市那么大,控制能力、技術水平都有限。但值得欣慰的是,現在北京、上海大力發展軌道交通的做法是對的,超大型城市解決交通問題,軌道交通多少會見到一些效果。

希望合肥在城市化發展過程中,應該更人性化一些,把過去的一些超大型城市發展過程中出現過的問題,盡量避免掉。合肥原本是一個科教中心,城市發展要突出自己的特色。

這個想法也體現在我們與合肥市政府的合作中,比如說我們與合肥市規劃局有一些比較愉快的合作,我們總是建議項目建設要保持一些生態綠地、湖泊,讓城市更加人性化,避免城市最后成為鋼筋、混凝土和高架橋的世界。

一個城市,既需要從技術上提高交通控制水平,也需要從城市規劃著手未雨綢繆。

另外,令我驚奇的是,中國的電動汽車、電動摩托車發展這么超前。西方國家正努力推廣的這些電動產品,在中國已經被很多人認可并采用,這一點超過西方。

前兩天,斯圖加特市市長搞了一個大型活動,推廣城市新能源機動交通工具。他們搞了20輛助動腳踏車展覽,評論認為這一活動規模很大。但在中國,大街上隨便數數,就可以數20輛。

并不是說電動汽車、電動摩托就是未來解決城市交通問題的終極手段,但是,大家都在想辦法,中國有些地方走得是比較超前的。

記者:來中國以前知道合肥嗎?

庫諾:我來中國之前,對合肥一無所知,來時上網查,才知道是兩條河匯合在一起,使土地肥沃,所以叫合肥。對中國也知之甚少。跟很多德國人一樣,我當時對中國知道的只是幾個簡單的詞匯:“長城”、“毛主席”。所以,我并不知道等待我的將是什么。

但是來了以后,中國同行方教授等人熱情地接待了我,我非常開心。

第一次來中國是2001年,到合肥則是2003年。現在我能跟德國朋友們津津樂道地談黃山、桂林,可以做他們的導游。在德國人那里算是“中國通”了、

10年來,我每年都來中國多次,寧波的舟山島我去過,南京的中山陵我也去了,還去過蘇州的絲綢博物館。外國人都知道中國的絲綢有名,但絲綢是怎么做出來的,我在博物館里才第一次看到。這些我都可以向德國朋友們吹噓。

在這期間,我的夫人也來過中國3次,我的孫女也將來中國,我會將與中國的友誼傳遞給她。

記者:跟中國同行合作情況如何?

庫諾:非常愉快,我在這里有自己的辦公室,每天鑰匙放在身上,想進就進,還有什么比這更好的呢?中午,我跟軟件中心的同事一起在食堂吃飯,大家非常融洽。

我也跟合肥市其他部門有很好的關系,星期天,規劃局的朋友常來邀請我,到一些私人場所聚會,或者到市里的博物館看文物等等。我也非常喜歡這里的環境,前幾年,我還經常晨跑,每次都從我住的酒店一直跑到大蜀山。

記者:您獲得中國政府“友誼獎”有何感受?

庫諾:我非常驕傲,但也有不安,我常自問,我有沒有資格獲這個獎?我覺得自己做得還不夠。但得這個獎也可以換一種角度看:它既是對過去工作的褒獎,也是對以后工作的激勵,讓我更加努力地工作。

我再過一年就退休了,退休之后我也很愿意到中國來,發揮余熱。

記者:在中國習慣了嗎?

庫諾:我現在可以用筷子很自如地吃飯,除了吃面條還有點問題。拿筷子吃面條的時候,是不能讓夫人看見的,否則她會笑我的。