英國的國際人才競爭戰略

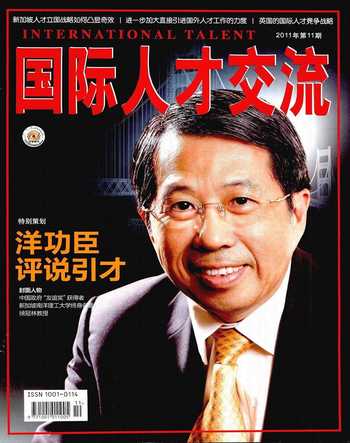

王輝耀

英國奉行全球化的實用主義人才觀,甘愿花巨資吸引已有研究成果的人才或者重金購買研究成果,也不會認同高學歷、經驗豐富的人就一定是人才,從某種意義上講,這也是英國在高科技領域走在世界前列的關鍵因素之一。

世界銀行提供的一份報告稱:截至2005年,畢業后到國外尋求發展的英國大學生已達144萬人,占大學畢業生比例為16.7%。相比之下,法國大學生外流比例僅為3.4%。英國大學畢業生海外發展的首選目標是美國、加拿大和澳大利亞,前往這3個國家的人數將近100萬,盡管選擇國外的動機各有不同,但主要原因可能是為了獲得較高收入,這肯定將導致英國引以為豪的科學研究進一步衰落,甚至引發對英國教育體制的懷疑。

世界銀行調查報告作者之一多克奎爾也表示:“這確實顯示了發達國家的經濟問題。在諸如英國這樣的國家,人才的流失顯然是一項損失,這顯然也會影響經濟增長率和創造長期經濟增長的發明數量。”

英國跟德國、法國等歐洲國家一樣,有大量頂尖人才流失到美國等國家。“人才流失論”就是上個世紀60年代英國皇家學會所提出的。英國皇家學會中英籍會員有1/4在國外工作,上世紀80年代以來,英國每年流失的高級人才都超過1000人,其中90%到了美國。但是,英國的人才流失,無論與中國、印度比較數量,還是與非洲國家比較比例,都簡直不值一提。何況英國還從其他國家補充數量更大的人才,整體上是“人才凈流入國”。

英國奉行全球化的實用主義人才觀,甘愿花巨資吸引已有研究成果的人才或者重金購買研究成果,也不會認同高學歷、經驗豐富的人就一定是人才從某種意義上講,這也是英國在高科技領域走在世界前列的關鍵因素之一。

通過研究機構來爭奪國際頂尖人才

英國政府很早就出臺了高技術移民計劃,并且善于通過大學和研究機構來招聘人才。例如英國政府與沃爾夫森基金會以及皇家學會合作,曾共同發起一個高級人才招聘計劃,即每年出資400萬英鎊作為啟動資金,幫助研究單位高薪聘請50名世界頂尖級的研究人員,使英國能在世界人才市場上爭奪最優秀的科技人才。英國政府還規定,全球50所頂尖MBA課程畢業生可以直接申請英國高技術人才移民。

改革移民政策吸引國際人才

英國學習澳大利亞,于2008年10月正式實施“記點積分制”的移民政策,這是英國移民體系在近40年里發生的最大變化。新移民法將入境簽證分為五類:高技能人士(T1)、技能人士(T2)、低技能人士(T3)、學生(T4)和臨時工人(T5)。這一新體系讓移民申請者在操作方面更簡便,他們必須按規定在自己具有的資格、薪金、英語能力以及滿足自身和所供養的親屬的生活需要等方面獲得一定的點數。

英國并不受理海外直接的移民申請,必須都先獲得英國簽證,除了與英國公民結婚,在英國連續居住3年以上就可以獲準移民之外,一般只有通過簽證并連續在英國居住5年以上。新的移民法意味著只有英國需要的人才、高技能人才、能夠在英國投資以及從事高級商業活動的人才,才能獲得長期簽證,進而移民到英國。英國負貴邊境和移民事務的大臣安姆·伯恩解釋說:“對于那些擁有我們所需要的技能的人才來說,英國是他們理想的工作和發展場所。‘記點積分制在澳大利亞收效甚佳。我認為它在英國也能取得同樣的效果。”

而對于有條件能夠獲得簽證以及入籍的外國人,英國也確實是“理想的工作和發展場所”。在英國連續停留超過6個月的外國人及其家屬,都可以注冊加入國民衛生保健體系(NHS)享受免費或部分免費的醫療服務。入籍之后,還可以保留雙重或多重國籍。

大學,研究機構、資金、科技園、項目、人才的結合

英國政府非常注意通過大學/研究機構、資金、科技園、項目、人才的結合,既讓科技產業化得到大學人才資源的支援,也提高大學的人才培養能力,以及通過學以致用挽留住人才。據不完全統計,英國N46所大學至少創辦了30多個科學園。1972年,英國政府制定一系列減稅和鼓勵投資等優惠政策建立的歐洲第一座科學園,就是在赫利奧特瓦特大學。英國最成功的科技園也跟大學有關——1975年建立的劍橋科學園,在世界上的影響僅次于“硅谷”。

為了高科技產業人才能夠更好地將科技轉化為經濟成果,1981年英國政府制定了“貸款擔保計劃”,規定私人金融機構對高技術中小企業貸款,其中金額80%由政府擔保。同年,英國政府還成立了技術協會(BTG),直接參與風險投資。該協會先后投資于430家企業,累計投資高達2.26億英鎊。1983年又制定了“企業擴大計劃”,規定私人投資國家風險基金可免稅。

通過招收留學生進行國際人才競爭

學生移民與留學政策也是英國重要的國際人才競爭手段。1999年,英國就提出了“要在5年內爭取到全世界1/4留學生”的目標,并發動企業盡可能多地提供贊助,通過獎學金來吸引高層次留學人才。2000年,劍橋大學就從微軟公司獲2.1億美元的贊助,建立了專門的獎學金基金。留學生畢業后,一般可以在英國居留一年尋找工作,比法國長。

近年來,中國已經成為英國吸引留學生人才的重要對象,2004年,在英國留學的中國大陸學生就已經達到6萬人。中國是為英國輸送外國留學生最多的國家,并且英國不同于德國,教育費用很高,因此,中國也為英國貢獻了大量的教育產業利潤。英國皇家國際事務研究所亞洲部對英國100所著名大學進行了調查,曾于2004年7月發布報告《大陸留學生拯救英國大學?》。

2007年,英國高等教育政策研究所一份研究也以2004年為例指出,非歐盟國家留學生一共支付學費15億英鎊;歐盟國家留學生因為跟英國本地學生交同樣的學費而交納了1.8億英鎊。除去英國給予海外學生的資助和獎學金之后,非歐盟與歐盟國家的留學生凈支付的學費約為14億英鎊。另外,所有國際學生在生活消費上又對英國經濟注入23.5億英鎊的資金。因此,英國高等教育接受留學生年度直接收益大約為37.4億英鎊。如果當作一個出口行業,其創匯能力已經超過文化媒體(37億)、酒精飲料(28億)、紡織(28億)、服裝(25億)、出版(23億)等行業。

發布研究報告的英國高等教育政策研究所負責人貝克拉迪尼亞(Bahram Bekhradnia)就表示:“即使他們(留學生)不繳學費,對國家經濟來說,仍然是有利的。許多國家已經在補貼大學吸引留學生,因為他們意識到留學生對本國經濟的貢獻……如果從國家利益最大化出發,納稅人就應該補貼大學降低海外學生學費,以吸引到全球最優秀的青年。”