陜西省飲水安全現狀分析

周曉強

(陜西省水文水資源勘測局 陜西 西安 710068)

飲用水源地安全是關系到社會穩定、和諧的環境基礎和底線,是實現科學發展、可持續發展的根本保證和前提。胡錦濤總書記在中央人口資源環境工作座談會上指出:水利工作要把切實保護好飲用水源、讓群眾喝上放心水作為首要任務。溫家寶總理明確提出∶“要加強對城鄉污染源的監控,保護飲用水源地,保障群眾飲水安全”。這充分說明保障飲水安全,維護健康的重要性和緊迫性。

黨的十六大以來,我國正按照全面落實科學發展觀和構建和諧社會的要求,全面推進經濟社會發展。在“十一五”期間,陜西省的經濟處在快速增長時期,達到11%。經濟快速發展的同時,城市規模將不斷擴大。在未來的十至十五年發展規劃中,大中城市不僅是經濟的支柱,對全省的經濟、政治、文化均會產生極大影響,在整個西部大開發中都起著舉足輕重的作用。城市化的快速發展,迫切需要整體提升城市綜合抗御災害的能力。

1 水資源現狀

陜西省人均占有水資源量僅為全國平均水平的1/2,水資源嚴重短缺,且水源地普遍受到不同程度的污染,城市飲用水源安全防線受到威脅。因此,必須對陜西省城市飲用水水源地的安全保障措施編制規劃,抓緊實施,確保經濟、社會的可持續發展、人口素質的提高和社會秩序的穩定。陜西省的城市供水水源主要以地下水為主,據統計,2004年城市總供水量14.01億m3,其中地下水供水量10.04億m3,占到總供水量的72%。特別是關中地區的大部分城市在1995年前均以城市附近的地下水為供水水源,西安等一些城市由于長期集中超采,造成地下水位逐年下降,引發了一系列環境地質問題。1995年以后,部分城市利用已成水庫或新建水庫向城市供水,供水水源結構有所變化。

2 地表水水源地水質現狀

2.1 水質現狀

地表水水源地水質評價標準采用《地表水環境質量標準》(GB3838-2002)。評價方法采用單項標準指數法(最差的項目賦全權,又稱一票否決權)確定水源地水質類別。按汛期、非汛期和年度平均分別統計評價,以地表水Ⅲ類標準值為界限,給出是否超標、主要超標物及倍數等指標。地表水水源地水質中總氮、總磷項目暫不參加水質評價。對全省35個地表水水源地調查評價結果顯示:水質全部劣于Ⅰ類,其中,Ⅱ類水質的水源地16個,占調查評價地表水水源地總數的46%;Ⅲ類水質的水源地14個,占調查評價地表水水源地總數的40%;Ⅳ類水質的水源地3個,占調查評價地表水水源地總數的9%;Ⅴ類水質的水源地2個,占調查評價地表水水源地總數的5%。

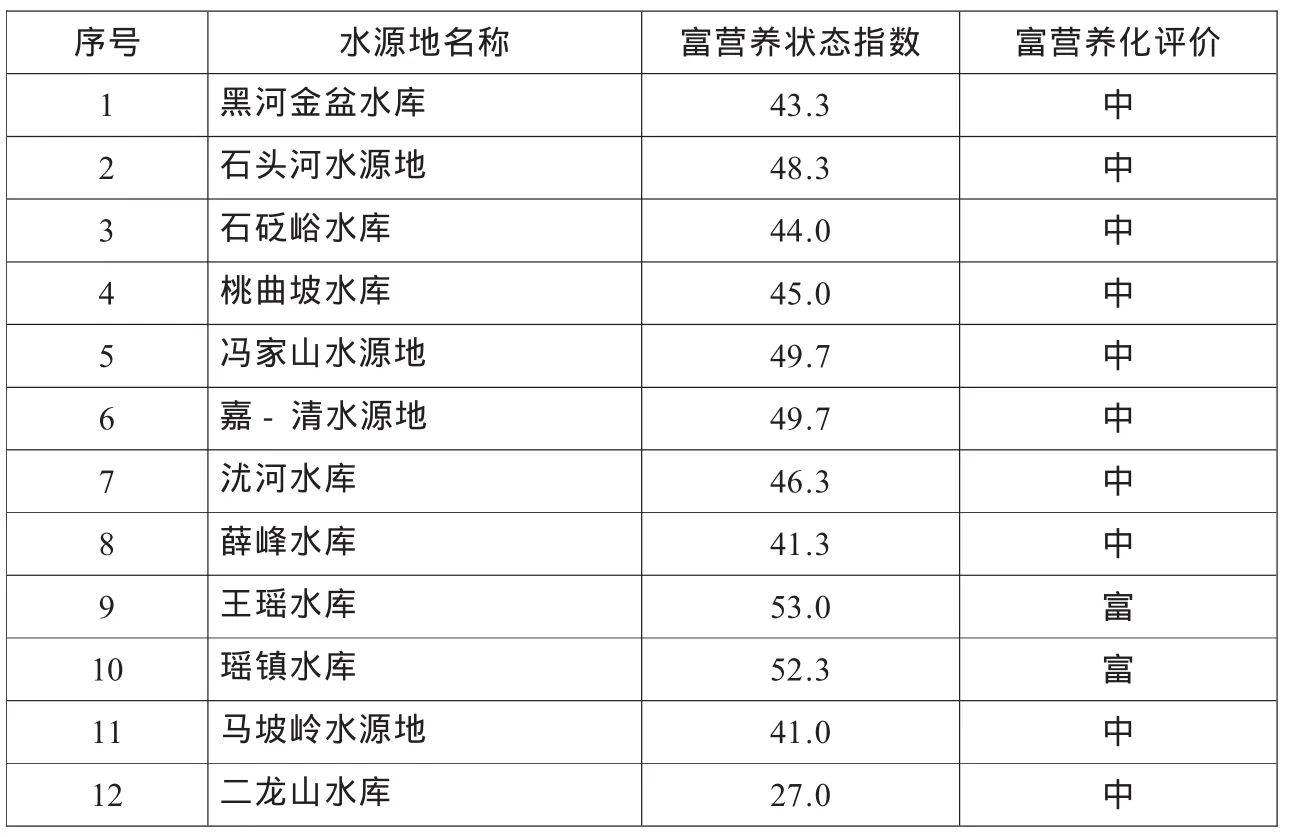

表1 陜西省重要水源地富營養化評價結果表

2.2 地表水水源地營養狀況

對陜西省境內12個地表水水源地進行富營養化監測評價,評價項目包括總磷、總氮、葉綠素(a)、高錳酸鹽指數和透明度等5項。評價結果為:參與富營養化評價資料的水庫共12個,其中輕度富營養的2個,分別是延安市王瑤水庫和榆林瑤鎮水庫水源地,其余10個為中度富營養。王瑤水庫主要超標項目為總氮,瑤鎮水庫主要超標項目為總磷和總氮。

2.3 突發性水污染事件頻發

近年來,隨著全省經濟的快速發展和氣候條件變暖的影響,極端水污染事件呈頻發與并發趨勢。水質污染問題也日趨嚴重,重(特)大水污染事故頻頻發生。先后發生了 2000年丹鳳鐵河“9·29”氰化鈉、2002年銅川漆水河原油泄露、2006年“鎮安4·30金礦尾庫垮壩”、7月30日延安運煤焦油車翻車、2007年8月29日延安輸油管道破裂、2009年12月30日渭南赤水河輸油管道破裂等重(特)大突發性水污染事件,造成了嚴重經濟損失,對人民群眾的飲水安全造成了嚴重危害,突發性水污染事件逐年增加。

3 加強飲水安全管理的建議

陜西省水資源嚴重短缺,地表水水源地普遍受到不同程度的污染,富營養化程度比較嚴重,城市飲用水源安全防線受到威脅。因此必須加強水源的監測及管理工作,建立飲水安全應急監測監控體系,建立健全法律法規,確保人民群眾的飲水安全。具體措施如下:

(1)建立健全陜西省水源地保護法律法規體系。

依照《陜西省實施〈中華人民共和國環境保護法〉實施辦法》、《陜西省水功能區劃》、《陜西省水源保護規劃》和《陜西省飲用水源保護區技術及審批辦法》,制定適合陜西省的水源地保護區污染控制與管理的法律法規標準體系,保證對水源地保護區實行有效管理時能做到有法可依、有章可循。

(2)建立良好的運行機制與制度。

引入市場機制,實行用水總量控制和定額管理,改進水資源利用方式,全面建設節水型社會,提高用水效率,完善水價機制,扭轉經營虧損的局面。

加大經濟結構調整力度,實施主要污染物總量控制,加大污水處理收費和垃圾處理收費征收力度,逐步達到保證污水處理廠和垃圾處理場正常運行的水平。結合農業產業結構調整,加快生態農業的建設。在保護區大力發展生態農業、有機農業,積極發展無公害農產品、有機食品和綠色食品。同時,推廣使用高效、低毒和低殘留化學農藥,防止不合理使用化肥、農藥、農膜和超標污灌帶來的面源污染。

根據管理體制和運行機制,制定一系列水源地和飲用水的管理制度,結合法規體系,利用法律和經濟手段規范調節水事行為和水源地管理,不斷提高省內城市飲用水水源地的監管能力。

(3)依法實施飲用水水源保護區外污染物總量控制方案。

要切實保護飲用水源,必須實施污染物總量控制與削減計劃。根據陜西省城市社會發展和水質水量預測成果,計算出水域的納污能力和入河控制量,由排放量和入河量推算入河削減量、排放控制量和排放削減量,在此基礎上制定入河排污總量控制和排放總量控制方案。增加環境保護投資,對相應陸域水污染源進行治理和控制,按規劃水平年分期分段實現保護區內外水功能區劃水質達標。

(4)加強水源地監控體系建設。

針對水源地監測手段落后、信息共享水平差、監督管理必要設施不足等問題,必須加強水源地監測體系建設。建設水質水量監測與監控體系。

(5)建立飲水安全預警系統。

建立飲水安全預警系統。預警不僅用于城市供水水源監測和來水用水預測,還應包括對公眾的警示作用。制定《陜西省水源地預警技術標準》,按照水資源儲備標準和應急級別劃分預警程度,一旦達到預警條件,通過水行政主管部門上報當地政府,以政府名義在當地電視臺和報紙等新聞媒體發布。發布預警時,要說明危害程度和采取的措施以及預期效果,既能起到警示作用,又利于維護社會穩定,避免發生混亂。陜西水利