佩戴個體化充砂背心治療腰椎管狹窄癥10例

禚從峰

(山東省淄博市中醫醫院,山東省淄博市周村區新建中路75號,255300)

腰椎管狹窄癥(Lumbar Spinal Stenosis Syndrome,LSSS)是指因原發或繼發因素造成椎管結構異常,椎管腔內變窄,出現以神經源性間歇性跛行為主要特征的腰腿痛。患者主要癥狀是長期反復的腰腿痛和神經源性間歇性跛行,椎管內造影、CT、MRI檢查,可幫助明確診斷。本病的治療主要包括保守治療和手術治療。筆者用佩戴個體化充砂背心治療腰椎管狹窄癥10例,報道如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料 臨床選擇觀察病例10例,其中脊柱滑脫性腰椎管狹窄4例,退變性腰椎管狹窄6例;男性7例,女性3例;年齡最大者62歲,最小者40歲。病程最長者26年,最短者6個月。

1.2 診斷標準 1)有慢性腰痛史,部分患者有外傷史。2)多發生于40歲以上的體力勞動者。3)長期反復的腰腿痛和神經源性間歇性跛行,腰痛在前屈時減輕,在后伸時加重,腿痛多為雙側,可交替出現,站立和行走時出現腰腿痛或麻木無力,疼痛和跛行逐漸加重,休息后好轉。4)下肢肌萎縮,腱反射減弱,腰背伸試驗陽性。5)脊髓造影、CT和核磁共振可明確診斷。

1.3 排除標準 1)外傷性椎管狹窄:脊柱受外傷時,特別是外傷較重引起脊柱骨折或脫位時常引起椎管狹窄。2)腰椎部的各種炎癥:除因為手術操作失誤外,多由于脊柱融合術后引起棘間韌帶和黃韌帶肥厚或植骨部椎板增厚,尤其是后路椎板減壓后再于局部行植骨融合術,其結果使椎管變窄壓迫馬尾或神經根,引起腰椎管狹窄癥。3)醫源性椎管狹窄:包括特異性或非特異性炎癥,椎管內或管壁上的新生物等均可引起椎管狹窄。各種畸形如老年性駝背、脊柱側彎、強直性脊柱炎、氟骨癥、Paget氏病及椎節松動均可引起椎管狹窄癥。

2 方法

2.1 充砂背心的設計與制作 外形制作特征:充砂背心與普通背心外形相似,前后片之間用數個小帶打結相連,在背心的后片加裝數個可充填砂子的縱行小袋,可根據需要填充重量不等的砂子,充分體現個體化。設計原理:根據腰椎前屈位時腰椎的容積增大,可緩解腰椎管狹窄癥患者的臨床癥狀。佩戴個體化充砂背心使重心后移、腰椎前凸減小或消失,腰椎的容積增大,有效緩解腰椎管狹窄癥患者的神經源性間歇性跛行。

2.2 佩戴方法 佩戴個體化充砂背心后拍攝腰椎側位片,并調整充砂背心的總重量,經X線片證實腰椎前凸減小即可。

3 結果

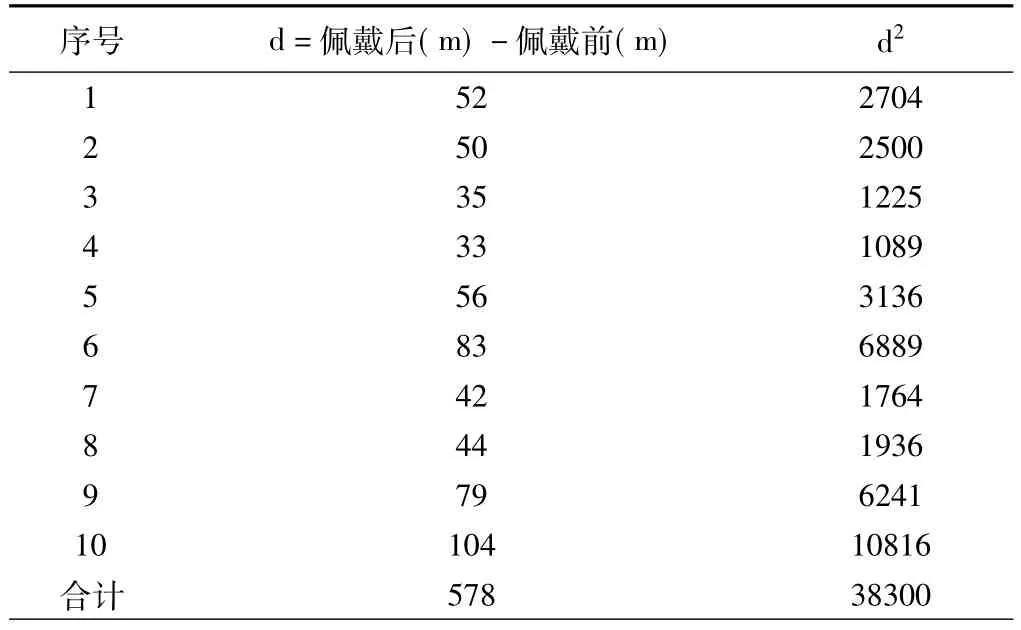

3.1 臨床所選10例患者經佩戴個體化充砂背心后,其神經源性間歇性跛行距離均延長。測量、計算出佩戴前后出現神經源性間歇性跛行的距離之差,應用成對資料均數的t檢驗,結果見表1。

表1 佩戴個體化充砂背心前后發生神經源性間歇性跛行的距離

3.2 不良反應 近期佩戴個體化充砂背心后增加了患者負重量,易致患者疲勞,增加下肢關節負重,長遠期的不良反應還有待于進一步觀察。

4 討論

正常人的腰椎椎管容量伸展位比屈曲位小3.6~6.0mL,退變者相差更大,故維持腰椎屈曲位就能擴大椎管容積[1]。對腰椎管狹窄癥患者進行腰椎屈曲、伸直位動態CTM觀察表明,當腰椎處在伸直位時關節突向椎間盤方向突出使得椎管的前外角狹窄、神經軸周圍的游離間隙消失,神經根受到擠壓和側隱窩的容積均減少,表現為硬膜囊矢狀徑、硬膜囊最大徑、韌帶關節間徑和黃韌帶夾角均有顯著減少[2]。為使腰椎持久保持前曲位,棘突間撐開裝置實現了該目標,如Wallis系統[3]、X-STOP 系統,Joshua 等[4]在人的尸體腰椎標本上對X-STOP系統進行了生物力學研究,發現X-STOP系統置入于病變棘突間后能使相應椎管的面積增加18%,椎管直徑增加10%。同時也不可避免地帶來手術并發癥,如感染出血、植入物松動或植入物放置不正確、棘突骨折、排異反應、植入物的機械故障需再次手術取出植入物等。白曉東等[5]認為非手術治療也可以達到理想的治療效果。因此,絕大多數患者的首選治療是非手術治療。

采用佩戴個體化充砂背心使軀干部分的重心后移,脊柱腰椎部分代償性前屈,擴大腰椎管容積,延緩神經源性間歇性跛行出現。這與手術治療的原理相同,通過保守的方法達到手術的效果。正式佩戴前需要調整充砂背心的總重量,拍攝腰椎側位片,直至腰椎前凸減小。這樣既有利于緩解癥狀,又盡可能減小對患者的正常生活的影響,對于輕、中度神經源性間歇性跛行患者療效肯定,尤其對于合并有高血壓病、冠心病、糖尿病、腦血管疾病等內科疾患者,對于一般情況差、手術風險較大的患者佩戴充砂背心更能顯示其優越性。但佩戴個體化充砂背心能否徹底杜絕神經源性間歇性跛行的出現以及佩戴個體化充砂背心的遠期療效還需進一步的臨床觀察。

[1]徐印坎,戴力楊.腰椎屈伸活動對椎管容量的影響.中華骨科雜志,1989,9(3):197.

[2]吳聞文,侯樹勛.動態CTM對腰椎管狹窄癥的診斷意義.CT理論與應用研究,1995,4(2):22-24.

[3]易紅蕾,李明.棘突間撐開裝置Wallis及其應用進展.中國脊柱脊髓雜志,2010,20(2):164-167.

[4]Joshua C,Richards MD,Shamila M,et al.The treatment mechanism of an interspinous process implant for lumbar neurogenic intermittent claudication.Spine,2005,30:744-749.

[5]白曉東,匡正達,邢更彥,等.非手術治療老年患者腰椎管狹窄癥的療效觀察.中國康復理論與實踐,2006,12(1):72-77.