林懷民:藝術影響一個國家的氣質和走向

曾子越

2011年4月,林懷民攜“云門舞集”經典作品《流浪者之歌》巡演于北京、上海、廣州、深圳、杭州、武漢六城。與巡演配合的,是一系列的講座、采訪和新書簽售,慕“云門”之名而來的觀者安靜地享受著與林懷民的對話。

“林懷民”與他主創的“云門舞集”,已然成為一個文化符號,成為中華文化和臺灣文化的重要部分。過去38年,云門舞集在世界舞臺贏得贊譽無數,然而林懷民津津樂道的總是云門舞集的戶外公演,在他看來,跳舞給基層的民眾看,培養臺灣民間優雅的品質,才是云門舞集最初和最終的理想。

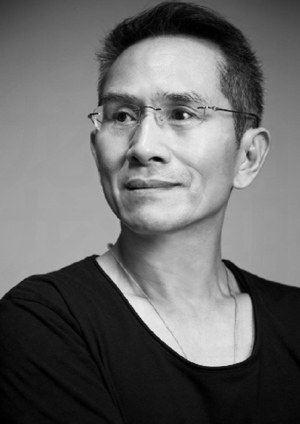

常著一身黑衣的林懷民,從容不迫,溫和謙恭,即使講座上遭遇不禮貌的問題,亦淡然微笑著作答。他談舞蹈、藝術、社會和未來,一下子就深入人的內心。

人的內心需要這些東西

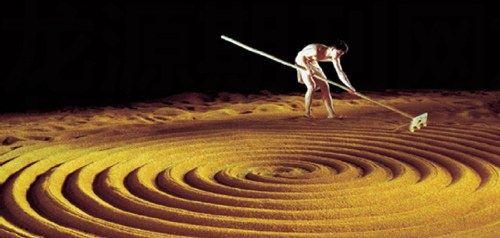

《南風窗》:您在多個場合說過,如果只能留下一部作品,您希望是《流浪者之歌》,這部作品有什么特別的存在意義?

林懷民:它給觀眾一個安靜、安寧的空間。這種空間,不僅現在的人們需要,到了22世紀、23世紀,人們依然需要。

對于云門舞集來說,這是一個轉折點。從這部作品開始,舞者不再僅僅專注于表面的技巧,而更加關注身體和吐納,因此近年的作品更多地融入靜坐、太極、拳術和書法等元素。

《南風窗》:在《流浪者之歌》中,一個扮演僧人的演員在臺上站了90分鐘,黃色的稻谷細瀉到他的頭頂。整部作品都帶有這種宗教的寧靜,超脫于浮躁的社會。您會擔心作品離社會太遠嗎?

林懷民:這部作品在大城市也在臺灣南部的鄉下,在臺灣、大陸也在海外上演,無論在哪里,都沒有改變任何元素,但無論城市的藝術家還是農村的大娘,都同樣看得很專注。人的內心是需要這些東西的。

《南風窗》:云門舞集創辦于1973年,在1988年曾經暫停。您說過暫停云門舞集,是因為看到社會一些很浮躁的東西,云門舞集徹底不能與世界對話了。后來選擇回歸,是找到了重新與社會對話的方式嗎?云門舞集變了還是臺灣變了?

林懷民:1991年我回到臺北,回來的第二天,在計程車上司機突然跟我說話,“林先生,你為什么停掉云門舞集?”我講述云門舞集經營遇到的種種困難。他表示理解,過了一會又說,林先生,每個行業都有艱辛的一面,我們開車子跑臺北,生活也不容易。我下車以后,他搖下玻璃窗,伸出頭來,朝我大聲喊:林先生,加油!那時我感覺非常慚愧。在那一個月中,很多朋友對我說,云門舞集不可以停掉,有的以訓話的語氣,有的以規勸的口吻。我慢慢意識到,對于這些基層的朋友來說,云門舞集可能是他們生活的重要意義。我決定重新開始。我們不再那么在意成敗,只是堅持做自己想做的事。

《南風窗》:云門舞集創辦之初,就被賦予了一種社會責任感嗎?

林懷民:如果只是為了滿足創作或生活需要,我可以寫小說,或者去大學教書。但那時我25歲,剛從美國回到臺北,心里充滿著改變社會的渴望。如果某個環保團體需要我,我也會毫無猶豫地投身。只是恰好遇上了一批舞者和音樂家,大家心里都涌動著想做點什么的渴望,這點什么后來變成了云門舞集。創建云門舞集,最初是基于這種改善社會的愿望,因此從一開始,云門舞集的發展方向和經營方式就不同于傳統的舞團,除了主團,還有二團,是專門到社區、學校和鄉下演出的。

《南風窗》:作為一個民間舞團,云門舞集本身也面臨很多困難,賦予它這種社會責任感會否過于沉重了?

林懷民:基層的演出雖然比較麻煩,但從中獲得的鼓勵是巨大的。你想象一下,民眾把家里的電腦電視關掉,坐著公車騎著摩托車,大老遠地來看演出,在地上一坐就是兩三個小時。有一次下大雨,也沒有人離開,幾萬人披著雨衣坐在水里看。演出結束后,全部人鼓掌,給我們,也給自己。這是一種很舒服的對話。

很多舞者喜歡通過跳舞與基層民眾交流。這是一種態度,沒有什么沉重不沉重的。真正的壓力在于在基層演出必須有好的作品,把觀眾吸引得目不轉睛,才能維持現場良好的秩序,如果作品不好,觀眾站起來就走了。所以最后還是要回歸到作品本身,即你有沒有一部好作品。

最好的作品創作于解嚴之后

《南風窗》:云門舞集創辦于1973年,經歷了臺灣的戒嚴和解嚴,這個轉折對云門舞集的藝術創作有什么影響嗎?

林懷民:相比文學、戲劇、流行音樂等,舞蹈藝術受到的壓力相對較小,有關方面不會強迫舞蹈創作完全圍繞政治。在戒嚴時期,我并沒有清楚地感覺到不自由,而是解嚴之后,忽然覺得個子變高了。回過頭仔細想想,并不是自己個子矮,而是戒嚴時期的天花板太低。

《南風窗》:空間感不一樣了?

林懷民:戒嚴時期的禁忌并非成文的規定,而是一種漂浮于空氣中的東西。除非你被抓起來了,否則不會有太大感覺。在解嚴之后,我才慢慢發現想象力可以無限深遠,可以創作一些不同以往的東西了。簡單來說,就是舞者不再服務于一些特定的文字或角色,白蛇和黛玉不一定要有青蛇和寶玉了。思想自由以后,舞者的身體和動作也獲得了自由,在臺上如魚得水。我們最好的作品都創作于解嚴之后。

《南風窗》:所以說藝術與政治之間存在微妙的聯系?

林懷民:一點都不微妙,而是很嚴重的關系。戒嚴時期有審查制度,一些作品無法發表,也有人被審查被起訴被關押,這是很可怕的事。但更可怕的是自我審查,在審查制度營造的氛圍中,自己把自己憋起來都不知道,形成一堵無形的墻。解嚴后,墻倒了,露出了遙遠的藍天,想象力可以盡情馳騁。這反倒是另一種考驗,即你要證明自己有想象力,而且有能力去呈現自己的想象力。但我絕對不愿意回到任何有審查制度的社會去創作。

《南風窗》:很多民間舞團不可避免地面臨資金困境,云門舞集似乎做得比較好,現在已慢慢走向了財政穩健,是怎么做到的?

林懷民:云門舞集幾乎每場表演都滿座,但還是缺錢,很多人對此不理解。舞蹈演出不同于流行音樂,流行音樂錄一首歌就可以無限復制,但舞蹈演出的第1場和第100場,消耗的人力物力是一樣的。全世界的這一類團體都難以自負盈虧,要依靠國家撥款、民間捐助和企業贊助來維持。

雖然我們仍不富足,但已經過了不知道明天的錢在哪里的階段。企業界的支持是云門舞集活下去的重要支柱,比如云門舞集的戶外公演是由臺灣國泰金融集團資助的,至今第15年了。如果純粹為了商業回報,它不會做這樣的事。它更多是為了一個承諾,一個理想。15年的戶外公演對臺灣社會的影響和改變,并非物質可以衡量的。

2008年云門舞集排練場失火,所有東西付之一炬。在短短的3個月內,云門舞集收到5000多筆捐款,有企業的兩三百萬,也有小朋友寄來的100元。我們走在路上,經常會有人跟我們說“加油”!沒有企業和民眾的支持,云門舞集很難堅持這么長的時間,也很難在國際上走到今天的高度。

《南風窗》:您想到有這么多人捐款嗎?

林懷民:沒有想到,但我想所有的捐款都是為了一個期待,大家希望共同來完成它。我們租了一塊漂亮的地重建排練場地,租期是50年。在重建計劃中,新的排練場不僅供舞者訓練,也對外開放,成為一個平臺,一個旅游點,可以舉辦藝術節、兒童課外教學等。現在人們的娛樂活動只剩下卡拉OK和Party,這不是一件好事。你用什么樣的東西、什么樣的態度去與人們對話,他們就受什么樣的影響。我們希望可以培養出臺灣民間優雅的品質。50年后,或許我已經不在這里了,但這些經由時間沉淀下來的品質不會輕易散掉。

《南風窗》:您說過,美國有一個公式,對于民間藝術團體,政府補助33.3%,民間資助33.3%,演出收入33.3%,是最健康合理的狀態。現在云門舞集得到的政府補助只占15%左右,這一塊是不是太少了?

林懷民:臺灣對藝術給予全部的自由,這是最大的支持。補助的預算確實不理想,因為有關部門往往注重硬件的、看得見的投入,忽視一些軟件的、看不見的東西。但是軟件往往比硬件更重要。藝術需要長期的承諾,而不是一付出馬上要求得到回報。

藝術永遠可以安慰和鼓舞人

《南風窗》:現在很多地方政府在推動建設文化產業園,這是政府支持藝術的一種好的形式嗎?

林懷民:文化產業不一定是文化,這里面有很大的空間,完全看戲怎么唱。有些人不講“文化”,只關心“產業”,最后把文化產業園弄得與藝術完全無關。

支持藝術有很多種方式。在臺灣,企業家提供資助,請我們到他的家鄉演出,這樣既可以為家鄉做點事,也在無形中支持了一個團體。在澳洲,有一個基金會專門購買年輕畫家的作品,出租給市民,年輕畫家既賣了畫,基金會也得到回報。在巴黎,藝術家和學生們非常幸福,他們雖然很窮,但藝術的大門隨時敞開著,去藝術館看展覽可以免費,聽音樂會可以打折。現在大陸的美術館和博物館正慢慢免費開放,這是一個良好的開始。可是藝術展覽和演出的票價非常貴,以我的收入都感覺難以支付,自然更多人尤其是年輕人被攔在劇院之外了,我覺得很心疼。

《南風窗》:藝術變成了一種非常小眾的東西。

林懷民:年輕人需要這些東西。如果沒有人給他提供精神上的糧食,他永遠只會去買樓炒股。在德國,大劇院賣出的每一張票都包含政府補貼,所以票價不會很高。中國大城市都建起了豪華的大劇院,節目也越來越多,但票價太高,人們進不來。我不知道為什么會這樣,劇場本來是為了讓人們進來,尤其是讓年輕人進來的,他們代表著未來。

《南風窗》:您是說政府支持藝術,不僅要投入資金,還要投對方向?

林懷民:是的。蓋大樓的效果是立竿見影的,幾年之內城市就能換個樣子,但社會氣質的改變和個人素養的提高,需要漫長的時間和多方面的匯合,并非學校集中集訓就可以完成的。二戰時期美軍轟炸德國最激烈的時候,德國還有地下音樂演出。人們聚集到地下室,用黑布把所有的窗戶都遮起來,在里面安靜地聽演奏。當時人們餓得皮包骨,但聽完音樂會,走出地下室,感覺還能活下去。德國戰后復建之快沒有令我感到很驚訝,因為它的文化中本來存在這種東西。日本也是這樣的民族,日本人震后表現出來的從容鎮定令人震驚。藝術不僅僅是感官感受,它還蘊含著思維和文化,影響著一個國家的氣質和走向。

《南風窗》:但在中國的現實生活中,流行文化卻往往比純粹的深度的文化更容易占據市場,這與發展階段有關嗎?

林懷民:這在全世界都一樣,無關發展階段。在紐約,人們在林肯中心看演出時很放松很快樂,但一走出劇場,說話的聲音都變小了,面對著冷冷的地鐵感到害怕,因為社會治安不好。如果剛才說的那些事情不做,社會可能變得更加離奇。而這對于大陸尤其重要。大陸地廣人多,人們很難聚集在一起,但至少一起走入劇場一起笑一起哭一起感動的時候,人們是在一起的,而且是自己買票而不是被動員來的。

《南風窗》:您說過大陸是一個變數,這是擔心商業對藝術的侵襲嗎?

林懷民:商業的東西要發展,純粹的藝術也要扶持,在五光十色之外要有一些安靜的東西,才能形成一種對抗和平衡。在大陸,不要說劇場,連電影都遭受了巨大沖擊。我非常懷念《秋菊打官司》時代的張藝謀。

當然,文化的培育需要時間,但很多東西不能等待,而這些東西會影響社會每一個人的價值取向。我有一個人類無法實現的夢想:實現精神的均富。我希望有一天,一個工地上的工人也能聽著貝多芬,在那一刻把所有的委屈都洗刷掉。在西方,很多人并不富裕,也會花錢去看演出,當然票價不會很高,但從中得到精神的滿足。這并不是很難實現,更重要的是培養起一種內在的價值觀。藝術永遠是可以安慰和鼓舞人的,不需要理由。

《南風窗》:您所做的一切是為了讓云門舞集走得更遠嗎?

林懷民:我不是一個偉大的舞者,從來沒參加過專業舞團,傻里傻氣地走到現在,只能說我很感恩,在38年后依然做著自己喜歡的事。我的理想沒有變質,還是與出發時一樣。我所做的一切,都是以云門舞集為橋梁去實現那個無法到達的夢想。

(本刊記者陳統奎對此文亦有貢獻)