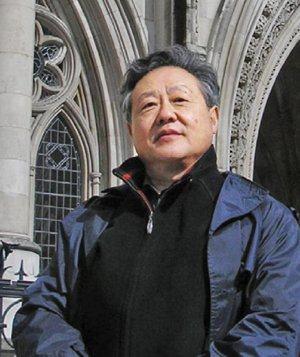

李楯:自己活也要別人活

石破

“我們缺乏憂患意識,卻有極強的敵情意識。”清華大學社會學教授、64歲的李楯說,“我們只有一對一錯,你我不一樣,肯定是你錯我對;你不改,我就要強制你改,堅持不改,就把你消滅掉。這種基因廣泛存在于從計劃體制走過來的不同人群,包括一些講民主、講人權的人。我自己很長時間也是這樣。”

“烏托邦實踐者”

去年7月6日,李楯兄妹倆在中國美術館搞了父親李瑞年先生的畫展。1940年代,在中國美術界,李瑞年影響很大,徐悲鴻稱贊他的油畫“質樸雋永,手法嚴謹,是極為可喜的自然主義,是抒情詩”。但如今,李瑞年基本上是被時代遺忘的人。

父親誕辰90年時,李楯兄妹曾為他搞過一次畫展,后來任中國美術館館長的范迪安當時看到了,非常吃驚,說他不知道當代美術史上還有這樣的畫!

此次畫展,李楯的朋友鄭也夫請了章詒和、阿城、丁學良、陳丹青等人談李瑞年的畫。陳丹青在美國回不來,他在電話里說:“李瑞年先生……我真不知道這個人。”學富五車的作家阿城也不知道。

李楯說:“我接觸過各種人,凡是被時代推捧的人,我們知道;被時代批駁的人,我們也知道,但有一大批被時代‘忘記的人,誰都不知道,在當代、近代歷史上有太多這樣的空白。”

李楯的家庭出身,頗有時代烙印。李家和李楯奶奶的娘家—韓家,同列天津“八大家”之中。李楯奶奶的五妹夫是梅貽琦,七妹夫是衛立煌。李楯的父親李瑞年是留法學生,不問政治,他的母親則受“五四”新文化影響,性格開朗,思想激進,曾是地下黨員。

“文革”中,除了受到毛澤東保護的七太姨韓權華(衛立煌夫人),李楯全家及親屬朋友幾乎無一例外受到沖擊,有挨批斗的,有自殺身亡的。但就在此前后,十六七歲的李楯開始接受“文革”,接受共產主義理想熏陶。

遵循毛澤東的“五七指示”,李楯自己組織了70多人去內蒙農村插隊,想搞完全形式的烏托邦,結果大敗而歸。在那時候,他不會認可別人和自己不一樣,容不得任何不同的思想。

烏托邦失敗后,李楯只身去了四川郫縣農村。在艱苦的環境里,李楯和很多農民和農村干部都成了好朋友。一次,一個干部朋友請他喝酒。酒席是因該干部妻子剛生下的雙胞胎有一個夭折了,按當地習俗,須為另一個嬰兒認干爹才好養活。李楯得知后,很不高興,寫信批評他:你是黨員,帶頭搞封建迷信?這個干部拿著信,在公社黨委會上做了檢討。

多年后,李楯覺得自己這件事做得很不應該。“問題不在于迷不迷信。人家剛死了孩子,但我在革命理念下,做了很不通情理的事。” 李楯說,“那時我完全符合五六十年代中國電影里的共產黨員形象,心中唯一的目標是死后身上可以蓋一面黨旗。”

不過,因為個性極強,總喜歡給公社書記提意見,李楯的入黨申請雖然討論通過了兩次,卻一直也沒成為共產黨員。

善待異類

1975年,李楯病退回城。他進了一家沒人愿去的集體企業“以工代干”,沒有名分。一直到1980年,通過司法局的法律職業招考,李楯進入北京市律師協會研究室工作,打那之后,他開始了知識分子的生活。

整個1980年代,李楯做過《人民日報》的法律顧問,辦過中國行政函授大學、北京財貿金融函授學院及中國政治與行政研究所;調到中國社會科學院馬列所以后,又任法制與社會發展研究所所長。

在這些過程中,李楯發現,一些自己認為,也被別人認為主張民主政治的人,亦不能容忍別人和自己主張不同。這種情況見得多了,李楯越來越認定:一定要認可別人可以和自己不一樣,“自己活也要讓別人活”。

在中國學者里,李楯算是較早呼吁廢除死刑的那撥人。大約從1990年代后期就開始了,這跟他的親身經歷有關。

“文革”時,同學參加武斗,是為了極其崇高的目標—捍衛毛主席的革命路線。李楯有兩名同學死在江西,當時被認為極其“壯烈”。活著回到北京的同學,有帶著槍的,在圓明園后面對著樹打。李楯后來理解什么叫“殺紅了眼”,那是人的一種極度亢奮狀態。

在跟工人師傅聊天時,李楯聽到過一個故事:抗戰時,武工隊抓了一批漢奸,為了節省子彈,決定砍頭處死。行刑由一個年輕人負責,他的師傅,帶他去鎮上酒館吃喝。這家酒館是一棟兩層木樓。師徒喝完酒,剛出門,樓上一盆泔水倒下,正澆在徒弟的頭臉上。

徒弟不干了,立即就要上去打架,師傅攔住說:“先干正事。”徒弟氣沖沖地去執行了死刑,事后,師傅說:“你回去謝謝人家,泔水是我讓潑的。”師傅的言外之意是,不激起你的火氣,你怎能殺那么多人?

“文革”結束后,李楯有機會親眼目睹殺人場面。當時,法院在首都體育館召開公判大會,宣判一批犯人死刑。大會上要念批判稿,講這人怎么壞,民憤怎么大,怎么該死。陰差陽錯,法院把這份差事交給了廠里,廠領導讓李楯去了。在1.7萬多人的公判大會上,李楯念完批判稿,回到后臺。

罪犯就要押赴刑場,執行槍決了,一位老公安告訴李楯:“你可以跟去看看。一個人,難得有這種機會。”那次要槍斃5名罪犯,其中1名罪犯在宣判后被捆綁時暈過去了,到死都沒醒過來。

槍決時,犯人應該跪著,但這名罪犯因處昏暈狀態,頭垂得很低,射手一槍沒打中,扭頭就走。這以后,李楯才知道一個不成文規定:刑場上,射手不打第二槍,一槍沒打中,換一個人再打。

從刑場回來,李楯吃不下飯。他不明白,就四五米的距離,射手為什么會打飄了?后來,他明白了:“和平時期,人殺人是很難的,盡管我們知道被殺的是壞人。”

“對于人類之間的殘殺,尤其是在革命名義下,讓你去殺人,我的認識轉變有個很長的過程。”李楯說,“人要非常理性,有原則的妥協是必要的。”

清華專家

進入清華大學做教授之后,李楯主持了不少學術項目。有一次,在他主持的學術報告講壇上,清華大學工程物理系教授程曜舉例談“對異類的殲滅”:光電子效應,100年以前,最好的技術只能達到一個納秒,所以教科書只寫一個納秒。現在已經進入飛秒時代了,飛秒比一個納秒再少6個數量級,而教科書還在講納秒,學生都是異口同聲講一個納秒的光電子效應。我要在大學里講‘不是一個納秒,我就會被殲滅。這就是知識的不長進以及對知識的誤解。”

“在這個開放的世界上有著很多隔絕。”李楯說,居住地、制度、社會分層、我們所從事的專業等等都使得我們對自己生活之外的很多東西是不了解的,中國改革發展到今天,最缺乏的就是在多元前提下的“共識”。

為此,李楯做了很多社會性工作,他既參與全國人大法工委和國務院法制辦的一些立法工作,又會為美國福特基金會評估其資助的各類中國司法項目,還會接受聯合國在京機構的委托,協助其考察民間草根組織代表選舉,并對這一選舉作跟蹤評估報告。聯合國機構、中國禁毒委、衛生部、環保總局,這些機構都會聘請他做專家顧問,李楯既參與提供政策和制度設置建議,又參與工程項目評估和具體問題的解決,倒也樂在其中。

做的事越多,遇到的荒唐事也越多。早期做農民工流動研究,政府批準手續完備,卻被一個不明就里的地方官員一狀告到高層;司法部批準的中國工傷賠償及法律適用研討會,被以“未按國際會議報批”而遇阻;一則經不起推敲的不實信息,使他所在的清華大學當代中國研究中心撤銷又復重建。每一件事的發生,都至少使工作停滯半年以上。

“老境何所似?只與少年同”

2007年,李楯突覺心灰意冷,他收拾起清華大學當代中國研究中心9年的工作,次年,他稱自己已“漸入頹唐”。60歲的時候,李楯就說自己“老了”。

他寫下《六十抒懷》:“我的思想在20余年中發生過很大的變化,從少年時的‘重獻身,‘重殺戮,到今天的‘愛惜生命,敬畏生命;愛惜自然,敬畏自然……我將以安和自在的心態去面對余下的人生,同樣,以安和自在的心態走向人生的終結。”

他引用《圣經》里圣徒的話說:“那美好的仗已經打過,當跑的路已經跑盡,所信的道已經守住。”

手頭的事處理完后,李楯說:“我要做關于中國道路的研究。”因為有搞歷史研究的朋友建議他說,不把自己親身經歷、知道的說清楚,后人就很難再搞清楚。

今年9月15日,李楯64歲了。從那段頹唐的心境走出來后,他很活潑。他對自己的評價是:童心未泯,良知未泯。他欣賞孔子的人生心態,“孔子的理想完全沒有實現,他生活的時代,禮崩樂壞,誰也不聽他的。但他為人的標準絕不在身外,而是只做我認為應該做的。”李楯說。

最近有幾家網站給他開了微博,但微博上的東西不是他寫的,他難為情地笑道:“我準備自己寫微博。我這人比較笨……我總有些話想說。”