期待重啟全面改革

鄧聿文

轉(zhuǎn)眼間,2011年又將在眾聲喧嘩與騷動(dòng)中過(guò)去。

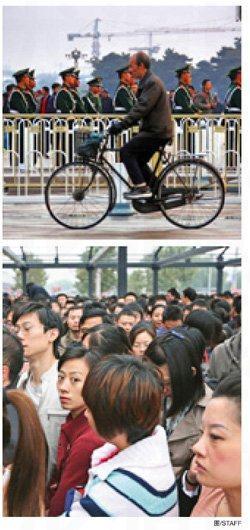

對(duì)于中國(guó)社會(huì)來(lái)說(shuō),從上到下,似乎都處于一種焦灼之中。這是否中國(guó)最終崛起前的社會(huì)陣痛,還是社會(huì)整體衰敗的前兆,現(xiàn)在還無(wú)法判斷,但當(dāng)前正在不斷深化的全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)客觀而言是有助于中國(guó)加速轉(zhuǎn)型與崛起的。當(dāng)然,這要看中國(guó)能否抓住這一機(jī)會(huì),變危為機(jī),處理好自己內(nèi)部的各種緊迫問(wèn)題。

從時(shí)間上說(shuō),外部給予中國(guó)的這個(gè)機(jī)遇不會(huì)太長(zhǎng),未來(lái)兩三年,最多下一政治周期是中國(guó)發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期。

中國(guó)的發(fā)展一般以5年為周期。這主要是因?yàn)橹袊?guó)的政治周期是以5年為一輪的,所以考察中國(guó)的狀況最好以5年為界。本屆政府從2008年開始,于2013年“兩會(huì)”后結(jié)束,從時(shí)間上看還有一年多一點(diǎn)。

應(yīng)該說(shuō),這4年在前面近30年的發(fā)展基礎(chǔ)上,中國(guó)在硬實(shí)力方面有了長(zhǎng)足進(jìn)展,不僅經(jīng)濟(jì)上成功超越日本,成為僅次于美國(guó)的全球第二大經(jīng)濟(jì)體,而且在全球治理上,其作用和地位也日益凸顯。中國(guó)人均GDP達(dá)到4000多美元,進(jìn)入中等收入國(guó)家行列。充足的財(cái)力為國(guó)家構(gòu)建全民公共服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和社保體系提供了保障。社會(huì)建設(shè)的提出和實(shí)施以及社會(huì)管理方式的改變也開始補(bǔ)齊多年來(lái)社會(huì)發(fā)展的“短板”。值得一提的還有政府執(zhí)政理念和發(fā)展觀念的變化,以人為本的科學(xué)發(fā)展觀以及和諧社會(huì)的發(fā)展目標(biāo)初步改變了中國(guó)的政治和發(fā)展生態(tài),為今后的進(jìn)一步變革打下了思想基礎(chǔ)。

然而,在肯定這幾年發(fā)展成就的同時(shí),也需要指出,它存在和制造的問(wèn)題同樣多。如果說(shuō),過(guò)去近30年的改革奠定了中國(guó)世紀(jì)性崛起的基礎(chǔ),那么,隨著本輪全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)的出現(xiàn),過(guò)度外向型的經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式也暴露出它固有的缺陷,加之在應(yīng)對(duì)危機(jī)中的某些失誤,中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展過(guò)程中的階段性風(fēng)險(xiǎn)開始顯現(xiàn)。

在社會(huì)和政治領(lǐng)域,隨著人們經(jīng)濟(jì)財(cái)產(chǎn)而來(lái)的權(quán)利意識(shí)的提升,也提出了參與社會(huì)公共事務(wù),開放政治進(jìn)程的訴求,但當(dāng)前的社會(huì)管理體制很難滿足人們的這個(gè)政治訴求,導(dǎo)致群體事件不斷發(fā)生,社會(huì)抗?fàn)幷谥鸩叫纬伞VT如此類,現(xiàn)在比過(guò)去有明顯的增加。

要妥善應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn),重啟經(jīng)濟(jì)、政治和社會(huì)的全面改革,就必不可少。

“政府悖論”

一言以蔽之,中國(guó)社會(huì)的發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)可以用當(dāng)前人們關(guān)注和討論的所謂“中等收入陷阱” 來(lái)描述和概括,即在人均收入達(dá)到中等水平后,由于社會(huì)不能順利實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變,自身體制與機(jī)制的更新進(jìn)入臨界,導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力不足,最終出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)停滯,并由此衍生出其他一系列社會(huì)問(wèn)題。

中國(guó)雖是后發(fā)國(guó)家,但也是一人口和資源大國(guó),因而,比起許多同處一個(gè)發(fā)展階段的中小國(guó)家來(lái),有很多資源和手段可以運(yùn)用,以使自己避免陷入 “中等收入陷阱”。當(dāng)然,由此也說(shuō)明,中國(guó)一旦陷入此陷阱,代價(jià)將比中小國(guó)家更巨大,有可能中國(guó)的復(fù)興之夢(mèng)就此徹底中斷。從這個(gè)角度說(shuō),中國(guó)無(wú)論如何是不能掉進(jìn)該陷阱的。

“中等收入陷阱”的某些特征或者某些方面在我們這兒也已顯現(xiàn)。如在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方面,由于過(guò)度依賴外需和靠資源投入拉動(dòng),在目前全球性的經(jīng)濟(jì)危機(jī)時(shí)期,導(dǎo)致中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)陷入兩難困境:繼續(xù)擴(kuò)張財(cái)政和貨幣政策,將引發(fā)惡性通脹;為遏制通脹緊縮投資和貨幣,經(jīng)濟(jì)增速又將出現(xiàn)劇烈下降,并引發(fā)就業(yè)問(wèn)題。在社會(huì)發(fā)展方面,首先是高房?jī)r(jià),然后是高物價(jià),將人們對(duì)未來(lái)的希望打破;而貧富分化的加劇、食品安全問(wèn)題的擴(kuò)散、腐敗的泛化、階層流動(dòng)的停滯、官民的對(duì)立乃至對(duì)抗、社會(huì)道德的滑坡和信仰的缺失等等社會(huì)問(wèn)題,更使社會(huì)發(fā)展呈現(xiàn)一片灰暗之色。上述這些問(wèn)題又互相關(guān)聯(lián)、影響和強(qiáng)化,無(wú)疑增大了解決問(wèn)題的難度。可以說(shuō),在中國(guó)目前的社會(huì)環(huán)境下,不論哪個(gè)問(wèn)題,處理不好都會(huì)演變成政治問(wèn)題。所有這些,都共同締造了當(dāng)下的轉(zhuǎn)型困境。

需要指出的是,盡管這些問(wèn)題在最近幾年里集中暴露出來(lái),似乎比早先的任何時(shí)候,都來(lái)得更加猛烈,但它們并不是新問(wèn)題,先前毫無(wú)征兆。實(shí)際上,所有的問(wèn)題都有“前科”,都是早就生成并日積月累到現(xiàn)在的。只是在這一政治周期里,它們表現(xiàn)得更加突出而已。這背后的根源,就是概括的在改革和發(fā)展中出現(xiàn)的“政府悖論”,在近年里有進(jìn)一步加劇趨勢(shì)。

任何改革和發(fā)展都要付出成本的,“政府悖論”就是對(duì)政府主導(dǎo)的改革和發(fā)展付出的一種成本。所謂“政府悖論”,根據(jù)國(guó)家行政學(xué)院張孝德教授等學(xué)者的論述,指的是政府主導(dǎo)式改革需要一個(gè)有權(quán)威和有調(diào)控能力的強(qiáng)政府,但市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的建立又要求政府不斷退出對(duì)經(jīng)濟(jì)的干擾,由此導(dǎo)致的政府角色尷尬。

“政府悖論”的出現(xiàn),根源在于中國(guó)的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)不是一個(gè)自發(fā)演進(jìn)的過(guò)程,而是由政府“人為”設(shè)計(jì)出來(lái)的,盡管這個(gè)“設(shè)計(jì)”要求貼近實(shí)際。問(wèn)題是,“設(shè)計(jì)”該制度的是人而不是抽象的政府,這樣,也就避免不了存在設(shè)計(jì)者自己的利益,而且這個(gè)利益必然不同于社會(huì)的利益,也不同于政府的利益,這就是所謂代理者利益。代理者利益的存在及不斷強(qiáng)化,使得政府不會(huì)輕易退出經(jīng)濟(jì)過(guò)程。從這個(gè)角度看,有權(quán)威的政府既是再生型市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)建立的必要條件,同時(shí)又是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)后期發(fā)育的威脅和障礙。

因此,要解決“政府悖論”,最好是在政府的作用范圍上,界定清楚政府與市場(chǎng)作用的邊界;并隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)制度的不斷完善,政府適時(shí)退出。但在具體的改革實(shí)踐中,由于受到代理者利益的干擾,這個(gè)時(shí)機(jī)很難把握,政府很難在該退的時(shí)候退出。特別是在政治改革滯后的情況下,更是如此。因?yàn)檎胃母餃螅碚叩睦嬖酱螅驮诫y退出。當(dāng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)被異化成各級(jí)政府層層主導(dǎo)、層層控制的經(jīng)濟(jì)形態(tài)時(shí),經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的代價(jià)將會(huì)十分巨大。對(duì)此若不進(jìn)行系統(tǒng)、全面的改革,30余年經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的成果將會(huì)被政府這頭“怪獸”反噬。

重啟全面改革

改革的全面重啟不僅取決于改革者的意愿和推力,它還包含一系列條件、時(shí)機(jī)、動(dòng)力和需求。首先是社會(huì)對(duì)改革有需求,有需求才會(huì)形成動(dòng)力,進(jìn)而生成改革。當(dāng)然,一項(xiàng)改革若要順利推進(jìn),還要掌握好時(shí)機(jī),時(shí)機(jī)不成熟,即使社會(huì)客觀需要,亦可能不會(huì)成功,或推行起來(lái)代價(jià)巨大。

就當(dāng)下來(lái)說(shuō),上述分析可知,社會(huì)對(duì)改革的需求實(shí)際比以往任何時(shí)候都要迫切,但社會(huì)為什么沒(méi)有改革的動(dòng)力,政府的改革意愿也不強(qiáng)呢?可以列出很多具體因素,但要看到,改革的步伐在最近幾年有些放緩,實(shí)際上,從中國(guó)改革的階段性目標(biāo)來(lái)看,不少實(shí)質(zhì)的有意義的改革到上世紀(jì)90年代末或者本世紀(jì)初就已出現(xiàn)停滯的現(xiàn)象。

比如,大國(guó)企由于有國(guó)家政策的支持,利用自己的壟斷地位,借助目前這場(chǎng)經(jīng)濟(jì)危機(jī),大肆向民營(yíng)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域擴(kuò)張,演繹了一出“國(guó)進(jìn)民退”之戲。再如政府機(jī)構(gòu)改革,過(guò)去倡導(dǎo)黨政分開,但這幾年很大程度又重合在一起,大部制改革也是遠(yuǎn)未完成。

這種情況的出現(xiàn),與改革本身的路徑依賴有著密切關(guān)系,是導(dǎo)致有價(jià)值的改革停滯的重要原因。中國(guó)改革從實(shí)施來(lái)說(shuō),是一個(gè)由增量到存量、先經(jīng)后政的推進(jìn)過(guò)程,先在傳統(tǒng)體制的外圍培育新的市場(chǎng)主體和經(jīng)濟(jì)力量,待它生長(zhǎng)壯大后,再轉(zhuǎn)向改革傳統(tǒng)體制本身。這種改革程序的好處,乃由易到難,可使前期改革的經(jīng)驗(yàn)不斷積累,成為激勵(lì)后期改革的動(dòng)力和深化的條件。但這樣一來(lái),也易形成對(duì)前期低成本改革成功經(jīng)驗(yàn)的依賴,降低對(duì)后期成本的承受力。尤其在后期進(jìn)入政府自身改革和政治改革的情況下,受到“政府悖論”的作用以及代理人對(duì)自身既得利益的保護(hù),會(huì)形成對(duì)改革后期攻堅(jiān)的障礙,從而陷入改革動(dòng)力不足、自我鎖定的困境。

要破除改革的自我鎖定困境,需要引入外力。外力包括兩方面,一個(gè)是政府之外的力量,一個(gè)是中國(guó)之外的力量。就前者來(lái)說(shuō),如上所述,社會(huì)存在廣泛的改革需求,問(wèn)題是如何把這種需求激發(fā)起來(lái),這就需有催化因素。就后者來(lái)說(shuō),引入外力不是要國(guó)外力量介入中國(guó)改革進(jìn)程,這是堅(jiān)決需要反對(duì)的;而是特指外部環(huán)境對(duì)中國(guó)改革形成了一種倒逼機(jī)制,它使得盛行了30年的外需型發(fā)展模式不可持續(xù),而要經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)從依賴外需變?yōu)橐揽績(jī)?nèi)需,需要改變我們的分配體制,乃至建設(shè)一個(gè)強(qiáng)大的社保。這是個(gè)環(huán)環(huán)相扣的過(guò)程。

現(xiàn)在,兩種外力實(shí)際都已具備,只須等待一個(gè)合適的時(shí)機(jī)。

就本屆政府來(lái)說(shuō),由于所剩時(shí)間不多,盡管社會(huì)矛盾凸顯,再次啟動(dòng)系統(tǒng)全面的改革難度很高,尤其是某些關(guān)鍵環(huán)節(jié)和領(lǐng)域的改革,不必急于求成。這一考量,也是保障政治穩(wěn)定和最高權(quán)力順利交接的需要。因?yàn)楦母镒鳛槔骊P(guān)系的一種調(diào)整和重組,如果掌控得好,會(huì)有助于現(xiàn)有秩序的舒緩,否則,只會(huì)加劇社會(huì)混亂。在目前社會(huì)潛伏危險(xiǎn)因子的情況下,必須評(píng)估改革的風(fēng)險(xiǎn)。

但無(wú)論如何,重啟全面改革,是一個(gè)繞不開的挑戰(zhàn)。新一代領(lǐng)導(dǎo)人必將推進(jìn)改革,建立自己的政治權(quán)威,同時(shí)緩解社會(huì)矛盾。

因此,在改革本身存在迫切性的情況下,如果不順應(yīng)民眾的需求啟動(dòng)改革,社會(huì)將會(huì)積累更大的風(fēng)險(xiǎn)和危機(jī)。當(dāng)然,從策略上考慮,全面的改革也不能貿(mào)然開啟,必然要進(jìn)行一番民意摸底,搞清改革的優(yōu)先順序。

在下一政治周期里,改革的全面重啟是可期的。

改革的重點(diǎn)

筆者認(rèn)為,全面改革包括經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、政府和政治幾個(gè)方面。

其中,經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的改革重點(diǎn)有三:一是打破壟斷,進(jìn)一步深化產(chǎn)權(quán)改革;二是建立公共財(cái)政體制,實(shí)現(xiàn)地方政府的事權(quán)和財(cái)權(quán)對(duì)應(yīng);三是加強(qiáng)金融體系建設(shè),解決金融體系開放不夠與金融創(chuàng)新不足同時(shí)并存的問(wèn)題。

社會(huì)領(lǐng)域的改革重點(diǎn)有四:一是完善收入分配體制,縮小收入分配差距,消除兩極分化;二是放權(quán)于社會(huì),加快社會(huì)組織的建設(shè)與發(fā)展;三是廢除戶籍制度,完善社會(huì)保障,破除階層流動(dòng)障礙;四是強(qiáng)化社會(huì)參與。

政府的改革重點(diǎn)有二:一是限權(quán)和放權(quán),減少對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的管制,將政府壟斷的權(quán)力下放給社會(huì),讓人們自我組織起來(lái),建立一個(gè)有限政府;二是大力反腐,力爭(zhēng)在反腐敗上有制度突破。

上述改革要深入,都會(huì)觸及到政治改革,其實(shí),也可以把它們看作廣義上的政治改革的組成部分;同時(shí)也為政治改革創(chuàng)造條件。政治改革的目標(biāo)是實(shí)行社會(huì)的民主化,但只能是低限度的社會(huì)民主,重點(diǎn)是解決政治開放和社會(huì)參與不足問(wèn)題。

為什么要強(qiáng)調(diào)這一點(diǎn)?因?yàn)樯鐣?huì)全面的民主化需要很多前置條件,且民主本身有一個(gè)順序漸進(jìn)的過(guò)程,當(dāng)一些前置條件不具備時(shí),貿(mào)然推進(jìn)民主會(huì)適得其反。這些條件包括社會(huì)形成了一個(gè)穩(wěn)定的橄欖型結(jié)構(gòu),社會(huì)保障網(wǎng)絡(luò)初步建成,對(duì)規(guī)則和法治的普遍尊重等。或許有人說(shuō),為何不可一邊推行政改一邊創(chuàng)造條件,理論上當(dāng)然可以這么做,但由于這些條件不是一朝一夕就可完成,所以,最好還是等它們大體具備才把社會(huì)民主作為改革的重點(diǎn)。

目前我國(guó)正處于總體小康向全面小康過(guò)渡階段,這個(gè)階段的基本特征和要求是把全面推進(jìn)社會(huì)領(lǐng)域的改革和體制轉(zhuǎn)型作為重點(diǎn),改革的目標(biāo)是建立公民社會(huì)。政治改革當(dāng)然在這一階段也可推進(jìn),但只能是以穩(wěn)妥的方式進(jìn)行。