城管制度如何改革?

沈陽

城管全稱是城市管理監察部門,是城市管理的綜合執法組織,是在20世紀90年代國家法律確定了“相對集中行政處罰權”制度的背景下產生的。城管“無所不管”,多數情況下是“借法執法”,即履行職能主要是執行其他部門所制定的法律法規。

現實中城管的著裝、標識、公務用車、執法工具“五花八門”,而因其“無所不管”常常導致自身成為角色分裂的執法者。

城管執法問題突出,表現為:缺少綜合行政執法機構的主體資格;職權不清,與相關部門缺乏配合;執法觀念滯后;在具體執法中,“治標不治本”。

城管隊伍魚龍混雜:既有通過國家公務員考試或者事業單位考試進入城管編制,并且通過了相關執法資格考試,屬于具有執法權的“正規軍”,又有協助正規城管工作的協管員和承擔城管外包工作的“雇傭軍”,還有業務多次外包后產生的或完全冒充的“偽軍”。

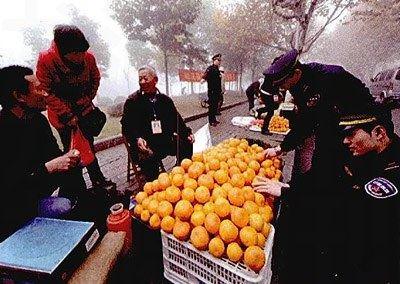

部分城管人員在現實中的不當行為對于城管形象的形成起著決定性的作用。社會民眾對之已經形成刻板印象。一方面,大眾從心理上往往將受害的小販視為自己同一階層的人群;另一方面,城管的“恃強凌弱”、“公權私用”的行為確實大量存在。于是民眾往往從負面的角度去理解關于城管的信息。這就促成了社會對城管的刻板印象,而刻板印象一經形成就很難改變。

城管網絡動詞高頻詞數據顯示,在全網和在微博,網友對城管的網絡情感均以負面居多,自媒體對城管評價更差。不同地域網民對于城管的關注度存在差異,可以推斷出兩項結論:經濟發達地區,尤其是東部地區城管受到網民的關注度大;大城市城管受到更大關注度。

改革建議:

一是制度變革與微調。政府出臺全國統一的城管管理辦法勢在必行:首先,制定全國通行的專門法規,取代地方性的管理條例;其次,理順城管與其他政府部門的關系,確定統一的歸屬部門;第三,統一“硬件”,包括城管的制服、臂章、執法工具、執法車輛的規格等。

二是媒介形象修正與改善。主要分為四個方面:與傳統媒體積極溝通,保持良好合作關系,特別在面對負面新聞時不推脫,在第一時間擺出一個易于讓群眾接受的姿態;用詼諧幽默的方式應對網絡媒體的惡搞,城管可以運用視頻、音樂等多種形式“反惡搞”;利用微博建立改善形象的新窗口,如專人負責、申請認證、發布信息平民化、針對相關熱點問題主動發起討論等。

三是理念的轉變與提升。包括:城管核心理念應為民服務,需要更多地突出“服務”色彩,在具體的工作中,從民眾角度出發,簡化各種手續的辦理,提供“一站式”服務;城管部門不能外包執法權力和責任,外包的只能是城管的服務職能,城管也應該對雇傭人員的負面事件承擔責任;城管需要重點化解與流動攤販的矛盾,可以協助解決小販就業問題、推行分區治理、定時定期舉辦集市等;城管還需要注重隊伍建設,同時利用新興科技幫助改善執法。

四是公共治理方向和探討。公共治理是指將包括普通公民、治理對象、第三方機構等各種公共的和私人的機構納入到城市管理主體當中,并通過相關的法案、法規對這一模式進行制度化,創造諸如政府與社區、流動商販三者之間達成的協商與合作、多方談判、合約信用和自治規則,從而規避城管執法目的和執法行為的變異。

(摘自《中國城管網絡形象分析報告》)