拐點,向上拐還是向下拐?

張襦心

“除了房價,也多關心一下我們的房地產股,幾個月來一直跌跌不休。今天大盤突然暴跌,B股的房地產股更是重災區,我手上的新城B跌幅高達8.3%。我在上面套了幾十萬,說句實在話,一分錢都沒有了,只能等下月發工資。我的領導更慘,被套了幾百萬。”11月30日,北京一家網絡公司的總監向記者訴苦。

就在這位投資者糾結到底該“就地臥倒”,還是勇敢地行使期權、再填點錢到這個窟窿里去,當晚就迎來了“解放軍”——央行35個月以來首次下調存款準備金率。“我的股票有救了!”不出所料,第二天房地產股帶頭領漲。

盡管清一色的專家出面“辟謠”,下調存款準備金率不是為了給房地產松綁,但幾乎所有的網友評論都劍指房地產。

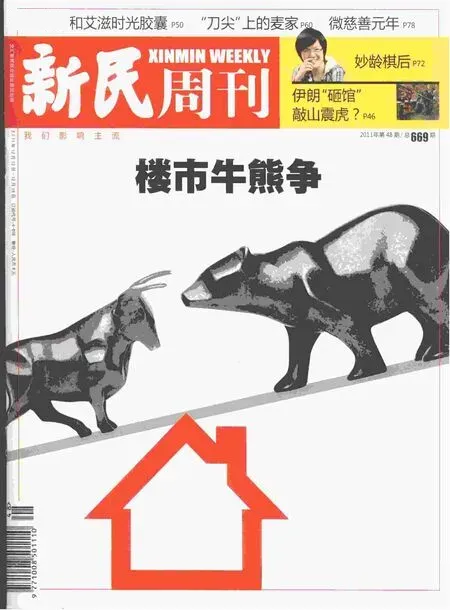

房地產調控是否會再次上演2009年臨門一腳卻調頭而去的那一幕?正逢“四季度樓市拐點論”甚囂塵上,問題是:究竟是向上拐,還是向下拐?

過冬模式

大雪時節,朔風凜冽,房地產行業也迎來了極度寒冷。

就像“戲說地產”里調侃的,“如今不打折,你都不好意思賣房;售樓處不挨砸,你都不好意思說自己是品牌開發商;不在多城市同時挨砸,你都不好意思說自己是全國性大開發商;不關幾十家門店,你都不好意思說自己是品牌房產中介。”

在“史上最嚴厲的調控”之下,限購、限貸,已成為開發商的噩夢。9月10日,在記者新書《地產真相》的發布會上,北京萬科副總經理肖勁公布了萬科市場部門所做的一份抽樣調查:“北京有資格、有能力購房的家庭不到3%,約合20萬戶。”萬科副總裁毛大慶則補充道:“現在的情況就是每賣一套房子就少一個客戶。”

截至12月1日,北京商品房庫存量已經達到了12.5萬套。這是繼2009年5月30日達到12萬套后,北京住宅庫存量再次回到歷史高位。

另據此前上海易居房地產研究院發布的報告統計,截至2011年10月底,北京、上海、深圳、廣州4個一線城市新建商品住宅庫存總量高達2780萬平方米,比去年同期增長約38%。預計四季度新建商品住宅存量還將繼續增加。

樓市供應量已達歷史峰值,銷量卻陷入最低迷。

2011年的“金九銀十”,北京樓市合計簽約量僅2.7萬套,較去年同期逾5萬套的簽約量下降了46%,而在全國47個大中城市中,有41個城市住宅成交量低于去年同期,廣深滬等9城市同比下跌五成以上。

二手房市場上,買方等,賣方熬。

11月份,昆山陽澄湖畔某小區,一位中介做完手上這單,準備回老家湖北歇上三個月。“這是幾個月來唯一出來的一套房。沒生意,二手房主只要不是等錢用,基本沒人在這種時候往外賣。”

深圳中原地產已關閉60家門店,1000人流失。北京的中介門店今年以來已關閉約1000家,僅10月份就關了177家。擁有中國 “房產經紀第一樓”的浙江裕興不動產,也因背著300萬銀行貸款、1800萬民間借貸,以及其他欠款1000萬,被輿論懷疑“老板要跑路”。

“樓市2012”即將來臨,萬科把自己的發展模式調整為“過冬”。用毛大慶的話說,就是“慎買地、不囤地、不漲價、快速消化。超過10億的項目必須尋找合作伙伴。”

“房鬧”像幽靈一樣突然冒出來,打砸售樓處的風波一度蔓延,也許發泄的是老業主對房價轉瞬縮水的極度不滿,也有人懷疑這是開發商自導自演的“行為藝術”。無論如何,都說明各方博弈已進入深水區,折射出來的是同一個問題:開發商很“差錢”,這也是本輪房價下跌的“唯一動因”。

以狂飆突進聞名的地產大鱷杭州綠城,最近便因為致命的“資金軟肋”,把自己逼到了懸崖邊,屢屢遭遇“倒綠”風波。

這家企業的成長歷程,在房地產調控中極具標本意義。

2008年調控,綠城曾言辭激烈地批評萬科拋出“拐點論”帶頭降價,乃是對行業“不負責任”,并因不愿意降價求生存命懸一線,沒想到政府救市讓它逃過一劫,并雄心勃勃地一度挑戰地產業老大萬科。

“當初被視為‘睿智的萬科成為‘弱智,拿地時總是被地方政府不待見。堅持扛著的綠城,則被奉為座上賓。”一位地產界人士私下對記者笑言。

2009年樓市發高燒,綠城不惜重金斬獲多處“地王”。高端市場、高端產品的定位,也意味著綠城的布點,幾乎都在限購城市;對準的,都是限購人群。于是在本輪調控中首當其沖,再度回到谷底。

2011年中報顯示,綠城中國截至今年6月30日的凈資本負債比率達163%,較2010年12月31日上升31個百分點,居內地上市房企之首。

“綠城,會不會成為第二個順馳?!”該問法極具眼球效應。再加上“收購門”、“信托門”、“香港退市”傳言、“阿里巴巴義薄云天出手相救”、“叫賣球隊無人應”等等,以至于綠城老板宋衛平幾近成為“年度話題人物”,就連浙江麗水大霧一架私人飛機失事墜毀,都有小道消息跟他扯上關系。

“綠城在快速擴張模式上學的是碧桂園,在產品模式上學的是龍湖。以為雖然和別人一樣的價格拿地,但只要推出好產品,就能賣出更好的價格。沒想到一旦市場進入下跌通道,成本就成了它巨大的負擔和壓力。”著名地產評論人士,中投聯達(北京)投資有限公司董事長楊少鋒分析道。

他認為:“綠城還不至于破產,賣掉幾塊地就能過冬了。但接下來的問題是,現在誰還在拿錢買地?”

數據顯示,今年前3季度,在A股上市的房地產企業中,70%房企經營性現金流為負,超過40%房企凈利下滑甚至出現虧損,超八成房企負債同比增加。

一言以蔽之:誰都沒錢買。

擁有諸多可以變現資源的上市大房企都勒緊了褲腰帶,中小房企的日子更是可想而知。

福建寧德十大杰出女性地產商鄭小青,也有傳言“被破產”了。

10月中旬楊少鋒接到電話,說是他老家寧德一個認識的女房地產商破產了。“通過民間融資做房地產,融資額高達20億元,利息從3分到最后高達年息100%。因銀行收緊信貸宣告破產,資金缺口高達10億元,涉及寧德民營企業數十家、民眾無數。其中一家從事電機出口的制造企業老板借出1億多,將可能成為關聯破產的另一個實體企業。這種情況,預計在浙江、福建、廣東等民間融資盛行的地方將大規模爆發,溫州、寧波、臺州、寧德、福清、泉州等地都將是重災區。”

大浪淘沙,房地產行業注定上演:死一批、跑一批、割肉賣地活一批。

各種“突圍”

不僅房產商,習慣于依賴“土地財政”的地方政府也hold不住了。

從今年9月份開始,廣州的土地拍賣就開始頻繁出現“零舉牌”,地產巨頭紛紛缺席。10月份,廣州推出的19宗用地無人問津,北京則共成交土地21宗,其中工業用地成交15宗,商業用地成交5宗,僅僅成交的1宗住宅用地,還是限價房用地。

11月23日,北京市土地整理儲備中心調低了“平谷區馬坊鎮B05-01、B05-02地塊居住、社會停車場庫項目用地”等2宗地掛牌起始價格,下調幅度分別接近9%和15%。這兩塊土地從今年年初掛出來,至今無人問津,熬成了“骨灰級”。

土地出讓金對地方政府意味著什么?

國土資源部的統計顯示,2005年,在國家收緊“地根”的情況下,土地出讓金總額有5505億元;2006年增加到7676.89億元;到2007年近1.3萬億元。2008年全國土地出讓收入縮水,但仍然維持在9600億元的高位。2009年全國土地出讓金飆至1.59萬億,在全國土地市場經歷了一場盛宴的2010年,更攀上2.7萬億的歷史高峰。在不少地方,土地出讓金占預算外財政收入比重已超過50%,有些甚至占80%以上,早已演變為地方政府的“第二財政”。根據中國債券信息網公布的數據顯示,2010年全國記賬式國債一共才發行了人民幣1.45萬億元。

地方政府在土地上的財政收益不僅表現在巨大的土地收益上,也同樣表現在房地產的交易過程中。統計表明,在整個房地產的建設、交易的過程中,各種收入占到了房地產價格的30%-40%左右。

財政收入大部分是需要上繳的,那么中國絕大部分基層縣區級政府,如果離開土地財政,日子過得下去嗎?

面對財政窘狀,地方政府又是如何變出錢來“搞建設”?

福建一位縣級市的市長,曾跟楊少鋒說了一個雄心勃勃的投資計劃。

楊少鋒奇怪地問他:“縣里一年才十幾個億的財政收入,怎么支撐這么龐大的項目?”

該市長胸有成竹:“我們去年剛剛拍了一塊地,1畝地1200萬,不到一百畝地,我們土地出讓金就將近10個億,現在我們市的土地儲備有將近1500畝,僅僅這些土地儲備就值200多億。” 而早在1年前,該縣地價還不到600萬/畝,一年時間,因為地價的暴漲,在市長看來,口袋中隨時可以開支的土地銀行,資產已經翻了一倍。

在房價和地價暴漲的過程中,這位市長所勾勒的發展前景,建立在以未來的土地出讓金收入和房地產稅收的良好預期基礎之上,并且幾乎在中國大地上每一個城市上演。如此“摩天大樓”,宛如建在流沙之上。一旦流沙消逝,這些地方是否能夠承受隨之而來的塌陷?

于是我們看到了心急如焚的地方政府的各種“試探”。比如悄悄給限購令松綁,卻又在幾十個小時后緊急叫停。

在已經執行限購的46個城市中,明確了截止時間的城市有12個:福州、廈門、海口、濟南、青島、石家莊、長春、貴陽、南寧、合肥、蘇州、南寧。其中11個城市截止日期都為2011年12月31日,南寧的截止時間為2012年2月29日。至今為止,沒有一家主動表態明年繼續執行限購令。

調控向何處去

就在節骨眼上,央行突然下調了存款準備金率。

上一次央行下調存款準備金率,還是在2008年的12月份。連續上調了12次之后,這次罕見地反向操作,讓許多人倍覺意外。然而敏感的金融界人士,卻早已從蛛絲馬跡中,嗅出了不尋常的意味。

11月8日,中國一年期央票拍賣,收益率出現了28個月來首次下降。央行不肯回收太多的流動性!澳新銀行大中華區經濟研究總監劉利剛從中讀出了貨幣政策放寬的信號。

11月16日,央行公布了“第三季度貨幣政策執行報告”。透過10月份貸款數據,可以發現銀行已經被允許發放更多的貸款。

最具標志性的事件,還數11月22日,浙江省農信系統獲準定向下調部分機構的人民幣存款準備金率0.5%。如果用許小年教授的“煙槍論”,這簡直就是“抽鴉片上癮”的央行已經忍不住往煙槍上瞄了一眼,接下去就該伸手去摸了。

許教授為何如此批評?這是因為中國實體經濟已經出現了下滑之勢。在“穩增長”面前,到底是要效率,還是要質量?

從央行再次祭起釋放流動性的“法器”來看,答案不言而喻;被習慣性依賴的“抓手”,也就呼之欲出。

“政府釋放流動性是為了給實體經濟補血,但目前這個情況,指望實體經濟來拉動整個中國經濟幾乎不可能。”楊少鋒認為。

房地產在國民經濟中扮演的角色,讓人無法回避。

記者從2010年中國社會與經濟發展統計公報中看到,2010年中國全年社會商品零售總額為154554億元,而房地產銷售額則高達4.5萬億元,近社會商品零售總額的三分之一(需要指出的是,房地產的銷售額并未計入社會商品零售總額),對整個上下游行業的帶動是16萬億。全年銀行貸款余額增長8萬億元左右,而僅僅房地產行業的貸款增長額度就達到2.17萬億元。可見房地產在中國經濟中占據的比重已經嚴重超過了三分之一。房地產,不再僅僅是房價上漲過快導致的民怨問題,已經上升成為我們整個經濟體的“嵌入式病毒”。

如何“殺毒”才更有效果?楊少鋒說:“就像一個病人發高燒,現在只是給他擦了酒精,把他體表溫度降下來了。房地產調控的真正出路是有限市場化,將商品房、該市場化的那部分完全放開,即使漲到天上去又有什么值得擔心的?政府可以通過稅收杠桿,把大部分收入取之于民用之于民,大量建造保障性住房,解決中低收入者的居住問題。”

在非有限市場化的當下,保障性住房,又在遭遇怎樣的尷尬?

今年3月,國務院提出2011年我國要新建1000萬套保障性安居工程。有新聞說,截至9月底,全國城鎮保障性住房和棚戶區改造住房已經開工986萬套,開工率98%。但按照北京高策房地產顧問機構董事長李國平的說法,這么高的開工率,是要把 “放個鞭炮、挖鏟土、剪個彩”這一類的刨去的。

未來5年,我國計劃新建保障性住房3600萬套。除了建設成本之外,建這么多房子還必須通過市場向老百姓征地。地方政府自己的財政能否撐得起這么龐大的資金需求,的確是一個問題。在今年1000萬套保障性住房計劃中,400萬套為棚戶區改造住房,200萬套為經濟適用房和兩限房,160多萬套為廉租房,220萬套為公共租賃住房。真正有降房價意義的經適房和兩限房,也只占了保障房總數的20%。

抄底去?

2008年調控,2009年放松,之后房價迅速報復性反彈。很多人擔心明年調控如果放松,是否房價會再次漲得風生水起?

“我認為不會。2009年實質上是金融危機救了中國房地產。如果說原來的政策是用各種政策打壓,后來政府為了挽救經濟,則是用各種政策托市。2012年,我覺得政策應該是在各個手往下壓的時候,壓的力度稍微減輕了一點,或者一只手放松了,另一只手還壓得很緊。”

楊少鋒已打算明年一季度去抄底買房。

“現在已經是個底了。11、12月份,開發商為了償還一年一度的到期貸款,資金鏈將變得異常緊張。1月份,新的貸款額度雖然下來了,但是有很多開發商一開始貸不到款。2月份,貸款陸續到賬,但開發商多半用來償還高利貸,這是第一要緊的事。3月份,才開始逐步清理拖欠的工程款。直到二季度,開發商資金鏈才會有一個好轉。開發商最缺錢的時候,一定是讓利最多的時候。如果冬天都過去了,還有什么理由繼續讓那么多利呢?”