不該遺忘的革命之母

任蕙蘭

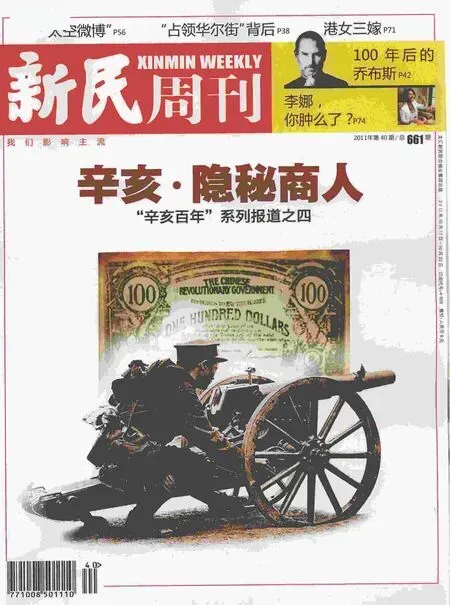

革命是流血,是玩命,也是燒錢。

試問,從槍支彈藥、懸賞花紅到士兵吃喝,哪一項不要花錢?但依靠會員每年繳納1元(日幣)會費的同盟會并無多少財力基礎,應付東京本部日常開支都成問題。籌款就成了貫穿孫中山革命生涯的一項要務,而由于頗具經濟實力的國內資產階級與立憲派暗通款曲,并不看好革命黨的前景,孫中山遂將目光投向海外。

孫中山一貫走“輸入型起義”的道路——海外籌錢,國內起義。他曾試過向列強借貸籌款,但收效甚微,起義經費的主要來源是向海外華僑發債和募款。誠如孫中山所言,“華僑乃革命之母”。

據學者統計,1905年同盟會成立至1911年武昌起義,同盟會共籌得各種款項74.04萬港元。武昌起義勝利后,華僑捐款熱情更高,從武昌起義到1912年年初,海外華僑匯往國內的資助款總數約為238萬港元。

海外募款為革命輸入源源不斷的血液,小人物集腋成裘的貢獻促成了武昌起義之前的一次次起事,革命黨人屢戰屢敗,屢敗屢戰,但革命理念隨著一次次血戰深入人心,歷史在量變中迎來一次偶然又必然的質變。

華僑的產業、田宅換成了一批批槍支彈藥,轟響清王朝的喪鐘,硝煙散去,鮮有人記得捐款破產而晚景凄涼的華僑,而財力有限但傾其所有的底層華工,多數遁于史筆,讓我們重新緬懷這些先烈的名字,歷史,不應該將他們遺忘。

毀家紓難

1894年的某一天,在遙遠的檀香山,當地有聲望的華人聚集在一起。一種預感令會堂的氣氛變得不太尋常,人們心底隱隱有些興奮——國內很快將有大事發生。

這是在第一次廣州起義爆發前的情景。當時,夏威夷群島還未合并到美國,是一個移民可以通過努力發家致富的自由之地。在這場秘密集會上,孫中山痛陳清政府腐朽,列強環伺中華的危局,情至深處,聲淚俱下。不少人面有動容,但仍有猶疑之色,孫中山的大哥孫眉知道,此時需要一個起頭人,他當即表示愿以每頭六七元的價格賤售農場的家畜,充當軍餉,孫眉的慷慨之舉帶動了其他華僑熱情捐款,孫中山當即籌得6000多美元的革命經費。

孫眉早年在檀香山做華工,后來在茂宜島租了數百畝土地經營農場,當地人稱“茂宜王”。1894年,孫中山來到夏威夷宣傳革命,孫眉既出錢又拉人,推動“興中會”創立,之后他的茂宜農場就成了孫中山的“革命提款機”。

1899年,夏威夷群島并入美國,美國對于各島農牧租地條例施以種種限制,茂宜農場的收入大不如前,孫眉仍帶頭變賣1000多頭牲畜,認購革命黨發的債券,最終,他的產業因不堪燒錢的革命之重負而走向衰敗。1907年孫眉宣布破產,與母親等舉家遷往香港居住,過著拮據的生活。

遠離革命核心圈子的富商華僑,純粹曉之以民族大義,動之以同胞感情,遠非一時一日之功效,有時孫中山不得不許之以重諾。革命骨干的直系親屬若是有產者,往往出錢最多。陳璧君為支持汪精衛也幾乎掏空了娘家的底子。既出于一個黨徒對革命事業的忠誠,也是一個人對族親的無條件信任。

孫中山后來因同盟會賬目問題受到章太炎等的攻訐,委屈地講,如果不是干革命,他們兄弟倆會過著衣食無憂的生活,既然肯為革命破家,自己又怎么會挪用公款?事實上,何止是孫家,革命黨徒但凡有產業的,多半hold不住,要毀家紓難。

華人最多的東南亞一帶是革命募款重鎮,在南洋一帶經商的閩粵商人向來有回饋鄉梓的傳統。馬來西亞檳榔嶼華僑吳世榮便是一個代表人物,他21歲時從父親手中繼承了大筆遺產,經濟獨立,花錢自由。1905年孫中山第一次來檳時深受冷落,吳世榮熱情接待,他的“瑞福號”別墅成為革命黨人的落腳點。

孫中山1910年11月以“中國教育義捐”的名義,為策劃廣州黃花崗起義籌款,吳世榮變賣店業帶頭捐獻,當場募得捐款8000余元叻幣。為了支援革命,吳世榮將自己的產業、園丘一塊塊變賣出去,最后連“瑞福號”別墅也變賣出去,晚年生活困苦。

類似的許多故事在南洋各埠發生,經營古董和茶葉店的張靜江一人獨捐5萬元;潮州蕭竹漪抵押田產數千元,全部捐輸革命;糖場商人會員蔡乾初捐款十次以上,直至破產。1907年5月至1908年5月間,革命黨人在南方三省(兩廣和云南)一連6次起事。以孫中山本人的計算,大約共籌用了港幣20萬元,其中一半以上籌自東南亞。

在支持革命的富商之中,相對于中年人的猶疑算計、患得患失,血氣方剛的“富二代”更易受到孫中山民主共和思想的影響,也更易做出“毀家紓難”的決定。

李海云就是一個典型。其父早年在美洲經商,晚年集資在香港設立了遠同源商號,經營港、美兩地的匯兌業。1909年,李海云被引薦給同盟會機關報《中國日報》社長馮自由,多次用錢解決了《中國日報》的經濟危機。

李海云被載入史書的義舉是解了新軍起義燃眉之急。1909年冬,革命黨運動廣州新軍起義日漸成熟,請香港機關部速籌2萬港元,黃興、胡漢民向在美國的孫中山求助,孫中山自信在兩月之內可籌足,但實際從紐約、波士頓、舊金山等地總共匯來8000元(舊金山的錢寄達香港時,起事已失敗),而新軍運動已大致就緒,一觸即發。

最后李海云破釜沉舟,盡提遠同源商號現款2萬多元,獻諸革命黨機關部,才使起事得以進行。李海云對外謊稱因投資金銀業失敗虧空公款,請父親向股東說項,最后股東獲悉李海云毀家赴義的真相,都給予諒解,答應不向法院追究。

可惜的是,廣州新軍起義以失敗告終。事實上,從1905年到武昌起義期間,革命失敗的遺憾失望一直折磨著華僑,但仍有部分忠實黨徒一如既往解囊相助。革命道路開了頭,勢必要走下去,直至傾家蕩產。

當年捐助革命黨活動的積極人物,辛亥之后被征召的只是鳳毛麟角:廣東光復,香港富商“三李”之一李紀堂被廣東都督胡漢民征為交通司長,后為國民政府僑務委員會委員;李卓峰被孫中山頒以“優等旌義狀”,后被委任為大本營建設部工商局長、建設部次長。但大部分華僑散于草莽。

仗義每多屠狗輩

華人工商業在海外蓬勃發展,但華人在居住國地位低下,個中苦楚自知,不平衡的經濟與政治地位令華僑的強國意愿非常迫切,熱心資助革命。在特殊的形勢下,華僑被時代的潮流卷離原來的位置。按照人生軌跡,他們或將經營產業,富甲一方,安樂終老,但當其決定以萬貫家財為革命排憂解難,就為歷史大局和個人生命開啟了另一種可能。

華僑富商仗義疏財的善舉散于逸史別傳,而以血汗錢傾注革命的中下層華工,歷史留給他們的只是一張群像,鮮有某個名字能在史書中得一“事略”。

華僑富商中有不少令人慨嘆的毀家義舉,但大部分經濟情況較好的華僑對革命反應冷淡,胡漢民就抱怨過,“大資本家最不革命,最怕革命……革命好像對他是大不利”。比起以武力推翻政府的革命黨,華僑富商更推崇謀求自上而下實現“君主立憲”的立憲派。在他們看來,康梁派的失勢只是暫時性的,一旦清廷改變政策,保皇黨人就可以掌握政權。相較之下,海外的中下層華僑對革命更熱心,集腋成裘的義捐為幾次起義提供了重要經費。

在當時情況下,生活在底層的華工為了安身立命,多附于幫會,幫會組織成為革命重要的財力后盾。

1905年孫中山前往越南運作宣傳時,洪門三合會當場捐款1.2萬元。三合會首領黃景南是一個做生意的小商販,收入不多,平日省吃儉用,一次就捐了3000元。在越南從事體力勞動的僑胞,十有八九加入洪門三合會,大堂口數百人,小堂口也有幾十人。后來孫中山被日本驅逐出境,在越南輾轉,多借助三合會的勢力募款宣傳。

孫中山在美洲的募款則得助于洪門組織致公堂。美洲很早就有了互助互濟的致公堂,華僑十之七八參加。美洲致公堂對革命籌款的貢獻巨大,武昌起義前兩年國內起義經費幾乎均由其所籌集。以黃花崗一役為例,籌餉總局共收到海外各地華僑的義捐,總計超過15萬元,其中美洲為9萬元,占全部捐款的一半以上。

黃花崗一役加拿大籌集7萬多元,居世界各地華僑之冠。革命黨在加拿大的募款主要通過和致公堂合作成立的“洪門籌餉局”,加拿大各地的致公堂人士除了個人捐款以外,還抵押致公堂的樓宇,變賣致公堂的產業襄助革命。當時,維多利亞致公堂將本堂的一座樓宇連同地皮,抵押給該省的產業有限公司,折合港幣3萬元作為起義經費,其他各埠致公堂也紛紛效仿。

毗鄰加拿大的美國,洪門組織遍立各埠,會眾有15萬人,孫中山深知美國華僑的分量,同盟會成立一年前,他就加入檀香山致公堂,并獲封為“洪棍”(最高之元帥地位)。1911年6月,孫中山到達舊金山說服致公堂大佬與同盟會合作,以互相參加的方式實行大聯合。1911年夏季,美國致公堂效法加拿大成立“洪門籌餉局”,短短5個月即募集到15萬美金的巨資,其后不到1年時間,僅美國籌餉局就籌得美金40余萬元。

一次“偶然”的勝利

有產者破了家,無產者一身債,一次次起義失敗讓海外募款都打了水漂。據統計,1894年到武昌起義間的十次革命,一共用去57.98萬港元,短短數年間華僑便不堪重負。為何花了這么多錢、精心策劃的起義均以失敗告終?

據一些學者研究,一方面大規模勸募活動容易走漏風聲,“經手人多,捐款人多,勸募時須向各方說明用途,往往泄露機密”(蔣永敬語),另一方面幾次起義失敗的內因都可歸咎到經費不足或后援資金的缺乏。“革命陣營之不能團結,甚至于九次反滿軍事起事中的八次失敗,在諸多因素中,也可以歸咎到脆弱的財力基礎上。”

胡漢民談及1908年的云南河口之役時感嘆:“此回滇師之不能極大進步,以糧款不足為第一原因。”拆一筆明細賬看看,當時胡漢民寫信向孫中山報告,賞給熊通2000元(殺南防副督辦王鎮邦花紅),占山上炮臺花紅2800元,交甄吉亭2200元(給關仁甫軍)、交黃龍生2200元(給王和順軍),士兵每天每人需要三毛錢作伙食,全軍3000多人,一天就得花去1000元,前后約30天,合應3萬元……哪一項能少得了錢?錢,似流水,一去不回。

河口起義令革命黨元氣大傷,兩年內沒有動作,孫中山費了老勁重籌義款,但1910年廣州新軍起義又以失敗告終,孫中山致趙公璧函稱,“此次事之不成,不過差五千之款”。而屢戰屢敗令革命黨的籌款活動更加艱難,孫中山在海外華僑勸募會上曾聲淚俱下說,我一再向海外的同志要錢,但是到了現在,又來向你們要錢,就這一次吧,如果下次再失敗,我就永不來見你們……

黃花崗起義是策劃最詳,花錢最多的一次。從1910年10月12日開始籌備,歷時7個月,所用資金連善后費用共達23萬元,占十次革命總費用的40%。黃花崗起義失敗后,孫中山致謝秋函中再次強調:“近日省城之事告敗,其原因皆金錢之不足。”

錢多錢少似乎是決定起義成敗的關鍵,但頗具諷刺意味的是,和前幾次起義相比,最終取得勝利的武昌起義卻是一場“窮革命”。

武昌起事前不久的黃花崗起義耗盡了革命家底,黃興電告籌餉局募款:“最要者四川民黨已起,長江一帶,皆需錢響應……”但華僑再度“奮起”談何容易?革命黨人籌款極其艱難,過程中發生了不少匪夷所思的故事。湖南革命黨人居正、焦達峰曾率領幾名哥老會會員去蘄州達成廟盜取金佛,因佛像太重,不好跑,就想辦法打破,結果只弄斷了一只手。天亮和尚驚覺,他們只好放下金佛逃跑了。另一湘籍革命黨人鄒永成暗暗在食物里放進悶藥,企圖麻醉姑媽,偷出首飾,等到一干人按時行動,卻發現姑媽“立于堂前,談笑自若”,也沒得手。

武昌起義最大的一筆經費,是革命同志劉公借口捐官從家里騙出來5000元,但這筆錢沒派多大用,革命黨人用這些錢從上海買了些手槍和子彈,在漢口設了個據點,后來據點被抄,只有少許子彈被偷偷帶進軍營,因為新軍子彈被控制,這些子彈救了急,不過起義者真正用來攻打總督府和其他據點的武器彈藥,都來自楚望臺軍火庫。革命黨人意想不到的是,占了武漢之后,藩庫里卻有4000萬元左右的銀子。

海外華僑捐錢,國內同志捐命,前幾次前仆后繼的起義讓革命理念深入人心,而當皇族內閣和朝廷收回路礦權激化矛盾,歷史就在無人預料到的那刻突然改變。