霧霾下的拷問

應琛

北京的霧從沒有像今年這樣被公眾關注。

中國氣象局則表示,目前,我國北方地區進入了霧霾多發期。未來一周,北京仍有可能繼續被大霧籠罩。

因此,繼“堵城”之后,北京又增加了一個新的稱號:霧都。

與此同時,大霧不僅遮住了藍天,也帶來嚴重的污染。面對兩種不同的監測數據,在霧中生活的人們顯得無所適從:霧霾中的細顆粒物是威脅人類健康的隱形殺手,這在國內外陸續發表的研究結果中早有證明。然而,在發達國家制定PM2.5(直徑小于或等于2.5微米的顆粒物)的環境空氣質量標準已經成為潮流的情況下,該標準在中國卻仍是一個參考值。

“北京的霧,到底是有毒還僅僅是輕度污染?”這一次社會對于城市空氣質量和污染的追問在于可吸入顆粒物的監測、公布是否到位。當監測數據和公眾的感受出現了明顯差異的時候,有關部門在質疑公眾的判斷出現了問題之前,當務之急是否應該是探討如何改善人們身處的環境?

此時,人們需要的不只是數據,更是數據背后的責任心和實事求是的態度。

彌漫的大霧

10月以來,持續數日的陰霾霧天幾乎籠罩了中國大部分地區。京津冀、遼寧、河南、山東、安徽、江蘇、浙江、湖北、湖南等地持續多日出現大范圍霧霾天氣。河北、遼寧等省的個別縣市曾一度出現道路能見度不足50米的極端情況。

據報道,10月22日開始,湖北省開始出現持續大霧天氣,省內多條高速公路實施交通管制。30日凌晨左右,襄陽境內二廣、福銀等13條高速公路沿線相繼起霧,道路能見度低于50米,車輛基本無法正常行駛。10月29日開始,河北唐山南部、張家口西部、邯鄲東部、石家莊東部等地也開始出現能見度小于1000米大霧天氣,部分能見度小于200米,京昆高速石太段、京港澳高速石安段等部分高速公路一度關閉,這已經是河北省今年10月份出現的第三次大范圍大霧天氣。10月30日開始,浙江省永康、天臺、臨海等地出現了大霧天氣,在金麗溫高速永康入口和上三線天臺入口,等待的車輛排起了五六公里的長隊。10月31日起,遼寧省大部分地區開始出現大霧天氣,一度導致京哈、平康等41個高速入口臨時封閉。

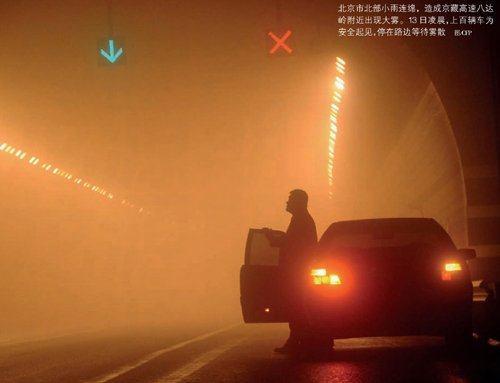

北京市則于10月30日發布今年首個大霧黃色預警信號。此后又連續發布兩次,大霧一直延續了三天,整個北京城區能見度只有300到800米。受大霧影響,京滬、京津、京哈、京開等多條高速公路采取臨時封閉和分流措施。首都機場也有上百架次航班取消或延誤。

其實,公眾對官方數據產生質疑是因為美國大使館也在發布空氣污染指數。其每小時發布的數據往往高于官方1倍以上。而在官方眼里的“輕度污染”,在美國大使館看來,是“有害”甚至“危險”。

以10月31日為例,北京市環保局公布的空氣污染指數為132,而美國大使館監測站發布的指數為307,其差值接近兩倍。

針對公眾的擔憂,北京市環保局副局長杜少忠日前在微博上回應說,美國大使館的空氣質量報告只是供內部所用。他也在接受媒體采訪時進一步表示,這兩者沒有可比性,美國大使館公布的是PM2.5監測數據,而我國公布的是PM10(直徑小于或等于10微米的顆粒物);美國大使館監測的是一個點,不能用來評價一個區域。

“PM100是總懸浮顆粒物,好像是大磚頭,PM10是小磚頭,PM2.5是小石頭塊,PM1就是更小的石頭塊。衡量的標準比如說PM10是150微克/立方米,對應濃度150微克/立方米的是100API(空氣污染指數)。”杜少中說。

也就是說,中美采用了不同指標來量化評價空氣質量:北京用的是API,根據PM10,美國大使館用的是AQI,根據PM2.5,兩者無法直接比較高低;美方數據是單一監測點,一小時數據,北京環保局數據是全市27個自動監測點,24小時的平均值。

記者了解到,2010年9月,美國航空航天局曾公布了一張2001-2006年間平均全球空氣污染形勢圖,全球PM2.5最高的地區在北非和中國的華北、華東、華中全部。中國的這些地區全部高于50微克/立方米,接近80微克/立方米。然而,根據世界衛生組織(WHO)在2005年出臺的全球更新版《空氣質量準則》中,對大氣中可吸入顆粒物的濃度限值制定的標準為,PM2.5年平均濃度為10微克/立方米,24小時平均濃度為25微克/立方米及以下才是安全的。

復旦大學大氣化學研究中心主任莊國順教授在接受《新民周刊》采訪時表示,雖然美國大使館將這天的空氣質量評價為“危險”,但是根據中國現行的空氣質量標準,空氣污染指數在100-150之間僅為輕微污染,150-200之間為輕度污染,200以上才是中度污染。所以,10月31日的空氣污染指數確系輕微污染。

事實上,根據北京市環保局的統計數據,整個北京地區空氣質量確實也不樂觀。北京環保局公布的《10月空氣質量月報》顯示,10月,北京空氣質量僅有19天達標,比去年同期減少6天。空氣質量超標天數占全月近四成,幾乎每周都要受到霧霾天氣侵擾。

越小越致命

在歷史上,這樣的霧天曾經有過慘痛的教訓:就在1952 年冬天,由于大氣污染,英國倫敦有一周濃霧不散,這一周有4700多人因呼吸道疾病而死亡,濃霧散去之后又有8000多人死于非命。這就是震驚世界的“霧都劫難”。

原來所謂“霧都孤兒”只不過是一個美麗的故事。霧雨蒙蒙的詩意背后,其實是“霾都”倫敦對空氣污染徘徊不去的控訴!

雖然這次中國出現的大霧還沒有釀成這樣的悲劇,但是前車之鑒不能不引起重視。就拿北京來說,眼下的大霧天有一個專用名詞叫“灰霾”,空氣懸浮物是重要的元兇。

研究證明,PM2.5、臭氧、揮發性有機物等污染物相互耦合,經過二次反應后形成高濃度細粒子污染,造成空氣能見度降低、地面臭氧濃度升高、大氣氧化性增強,是產生灰霾、光化學煙霧的主要原因。

然而,作為官方的北京市環保局副局長杜少中曾公開表示,霧只有在積累污染物后才會影響空氣質量,霧天不等于污染天。這從一個側面說明,對于當前的霧霾天,官方更加強調和認定的是霧,而非霾。

對此,莊國順則認為,這次全國大部分地區頻發的大霧天氣不僅與秋冬季節的氣象因素有關,還存在其他原因。他告訴記者,這種陰霾大霧的天氣主要是成因,應該是一個是大氣中的精細顆粒物質,這種顆粒物質的濃度上升是比較重要的原因。由于我國經濟高速發展,汽車尾氣、工業生產過程都會產生這樣的精細顆粒物質,應該說在中國,這種現象目前已經成為普遍性的大氣污染的嚴重問題。

“比如說北京,北面和西面全是山,如果沒有風的話,北京這么大,將近一個2000萬人口的一個城市聚集地,它每天要排放出多少的汽車尾氣,有多少諸如此類的揮發物產生出來。”莊國順指出,北京之所以出現連續的大霧天很明顯除了與北京特殊的地理位置、氣象因素之外,不可避免的,肯定是與北京地區長期存在的嚴重細顆粒污染直接相關的。

莊國順還強調,霧和霾實際上并不是完全不同的概念:“霾指的是空氣中的顆粒物。但為什么會形成大霧,原因在于霧里面有很多顆粒物存在的關系。所以從這種意義而言,這種霧我們也稱之為霧霾。”

如此看來,正處于工業時代且機動車急劇增長的中國城市,似乎要開始直面空氣中那些越小越致命的顆粒。

根據相關資料顯示,對來自西歐和北美之外的29個城市的資料進行分析發現,PM10每增加10微克/立方米將導致死亡率增加0.5%。亞洲城市的研究結果為PM10每增加10微克/立方米,死亡率增加0.4%。并且這種相關性在發達國家和發展中國家是相似的,即日平均濃度每升高10微克/立方米,就會使死亡率增加約0.5%。當PM10濃度達到150微克/立方米時預期日死亡率會增加5%,當濃度達到100微克/立方米時死亡率會增加2.5%,當濃度達到75微克/立方米時,預期日死亡率會增加1.2%。

PM10的典型特征是沙塵暴,而PM2.5則主要是出現霾天,其主要危害人畜的呼吸系統和肺部,嚴重時將導致“黑肺”死亡。據了解,美國每年有6萬人因被PM2.5顆粒污染而死亡。所以說PM2.5代表的是一個城市的污染對人的健康危害指數。

復旦大學附屬中山醫院呼吸科主任醫師、中華醫學會上海呼吸分會睡眠呼吸學組副組長李善群教授告訴《新民周刊》,人的呼吸系統就好比一個比較天然的,把顆粒物分級的一個系統,相比PM10,更細小的PM2.5由于顆粒小、主要以氣態存在,不容易被呼吸道所阻擋,能夠進入人體的下呼吸道、小氣道,甚至肺泡中。因此,PM2.5也被稱為“可入肺顆粒物”。同時,由于這些顆粒不容易被呼出來,而存留在人體中。雖然其含量很少,但往往富含大量有毒、有害物質,且在大氣中的停留時間長、輸送距離遠,對人體健康影響更大。

李善群說:“尤其對于年老體弱或兒童來說,因為自身的抵抗力差,所以就容易引起各種各樣呼吸道疾病的發生。另外,例如患有哮喘、慢性支氣管炎、肺氣腫等這些慢性氣道疾病的患者,在霧天吸入空氣中的顆粒物后,也可能會導致原本疾病的加重,還會誘發過敏反應,或者感染。”

據了解,霧中有包括硫酸鹽、鉛、錳等在內的20多種對人體有害的細顆粒有毒物質。這些物質除了會對人體的呼吸道產生影響,還會阻礙正常的血液循環,導致心血管病、高血壓、冠心病、腦溢血和呼吸系統疾病。

針對大霧天氣,李善群建議,盡量避免劇烈的戶外活動,出門戴上口罩,以防吸入更多空氣中的顆粒物。

時機尚未成熟?

2009年,《新民周刊》就曾以“廣州怎么了”為題,報道了廣州的灰霾天。時隔兩年,再次出現覆蓋面如此之廣的全國性霧霾天。

有一種說法認為,由于近年來全球性的極端氣候事件頻發,如此以往這種異常天氣的發生將走向常態化。

對于這種說法,莊國順也表達了自己的觀點。他說道,不好說常態化,但是它會出現更大的不確定性,會出現更高的頻率,“就是說如果我們大氣中的溫室氣體濃度和有害物質的濃度繼續上升,如果這種趨勢得不到遏制的話,那么它帶來的損害會加劇,所以我們要采取措施來減緩氣候變化,通過控制溫室氣體的排放,通過控制能源的使用。只有這樣,人類才能在氣候變化面前受到的損失最小。”

目前,我國在空氣質量方面采用的指標是1996年修改實施的《環境空氣質量標準》中指定的PM10和總懸浮微粒TSP,這兩項要求“強制性”監測并公開相關數據。但隨著工業污染的嚴重,對于空氣的污染,更大范圍和更嚴重的威脅已經從PM10轉向PM2.5。

如今,就在大霧籠罩了大半個中國的時候,與空氣質量相關的討論,也隨著一部新規繼續升溫。11月1日,國家環保部發布了《環境空氣PM10和PM2.5的測定重量法》,并首度對PM2.5測定方法進行規范,但卻未將其納入“強制性”監測的范疇。

PM2.5能否進入空氣質量標準,這個時間到底還有多長,受很多因素的影響。在杜少中看來,“對于PM2.5,我們有能力也有設備監測,我們也有監測數據,但是我們不能隨意公布”,因為“時機不成熟”。

對此,有業內人士表示,目前我國PM10的濃度水平還比較高,問題還沒得到根本解決,而PM2.5的污染情況較重,如果制定實施PM2.5的環境空氣質量標準,將大范圍超標。這不但會引起群眾的憂慮,阻礙一些工廠的建設,還會損害當地的城市形象,影響招商引資工作。

不得不承認,強制增加PM2.5指標,將給砂城市帶來極大的壓力。因為PM2.5標準更嚴。根據測算,增加監測細顆粒物的話,天氣優良率將下降20%至30%。

但全國各地接連不斷的大霧,考驗的不僅是國民的呼吸系統和肺,也同樣考量著政府有關部門的態度。我們在舉杯慶賀中國經濟快速發展的同時,包括土地、空氣、河水等內的環境污染也正在為我們敲響警鐘。