淺析梅瑞厄姆三維模式

何維頡 (福建師范大學 福建福州 350108)

一﹑三維模式的提出

艾倫?P?梅瑞厄姆(Alan P.Merr iam),1923—1980年,人類學家,民族音樂學家,印第安那大學人類學教授,系主任。他強調音樂在文化中的研究,于1960年將民族音樂學定義為“文化中音樂之研究”(the study of music in culture)(Merriam 1960:109);此定義顯示出,他對音樂范疇之定義為人類之一切音樂現象,并認為音樂是文化的一部分。1977年,他又將民族音樂學重新定義為“作為文化之音樂研究”(the study of music as culture)(Merriam 1977:204)。相比于前者,后者更強調音樂同人類行為之間的關系,即音樂不僅僅是文化的一部分,而且音樂就是一種文化。

梅瑞厄姆于1964年出版了一本民族音樂學之經典著作——《音樂的人類學》(The Anthropology of Music, Merriam 1964),該書第二章《關于民族音樂學的理論》(Toward a Theory for Ethnomusicology)為全書之核心。梅瑞厄姆在該章開篇即談到民族音樂學是具有人類學和音樂學二重屬性之學科,“如若民族音樂學家要把其學科發展為音樂學與人類學相融合之學科,那么他們必須完成其自己的理論及方法構架”(Merriam 1964:18),隨后他便提出其“三維理論研究模式”。

二、三維模式三要素

梅瑞厄姆三維模式包含三個層面之分析研究:一為音樂的概念化(conceptualization about music),二為與音樂相關的行為(behavior in relation to music),三為樂音本身(music sound itself)1。這種三維模式將音樂置于其文化中進行研究,對民族音樂學的發展具有重大意義和深遠影響。

音樂的概念化,即“何種行為將會產生所需聲音”之概念。不同的人或者社會有著一些概念之不同,從而導致其“與音樂相關的行為”不同;而行為之產物即樂音。梅瑞厄姆最強調的便是“與音樂相關的行為”之研究。作為民族音樂學的具體研究方法,“與音樂相關的行為”主要有四類:一為身體行為,即音樂演奏、欣賞之際使用身體的行動。二為社會行為,根據梅瑞厄姆之研究,其又可分為兩類,即“作為音樂人個體須有的行為,及作為非音樂人個體在特定音樂事件中須有的行為”;2三為語言行為,即通過語言表達音樂體系本身的概念,包括人類有關音樂的全部語言,涵蓋音高、時值、骨干音、裝飾音等所有音樂用語;此外,有關音樂的理論,許多也是語言行為之產物。四為學習行為,學習行為代表著此三維模式之最后階段,其意義不僅在于作為整體一部分的“與音樂相關的行為”應該得到學習,而且在實現整個樂音體系之動態過程中亦發揮著重要作用。作為傾聽者的社會團體對音樂的評價是判斷此音樂是否成功的重要標準,“樂音不能脫離“與音樂相關的行為”而存在,“與音樂相關的行為”也只有在理論上才能同作為其基礎的“音樂的概念化”相區分,它們正是通過從‘樂音本身到音樂的概念化’的學習反饋才能實現其聯接”。3因此,學習行為可謂是實現梅瑞厄姆三維模式之循環的橋梁。

三、三維模式之動態過程

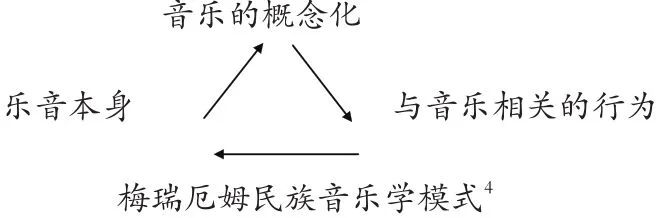

“音樂的概念化”“與音樂相關的行為”及“樂音本身”這三個要素緊密相連,組成一個循環延續的三維模式,如下圖:

“音樂的概念化”指導“與音樂相關的行為”,“與音樂相關的行為”又創造“樂音”;“樂音”作用于傾聽者,傾聽者再用“音樂的概念化”的價值來評判表演者。如若傾聽者和表演者均認為此“樂音”成功的話,那么關于“音樂的概念化”即被強化,可再次運用于“與音樂相關的行為”,再而轉化為“樂音”。如若傾聽者和表演者的評價并不都是肯定的,那么必須改變“音樂的概念化”使之更適合自己的文化規范,從而改變“與音樂相關的行為”,創造出不同的“樂音”。如此循環,以實現樂音體系之動態過程,實現三維模式三要素之間的可持續發展。

四、三維模式對音樂研究之意義

梅瑞厄姆理論模式突破了西方音樂學的局限,而具有全人類的視角,包含著音樂研究的各個方面:社會背景、文化背景、客觀的、主觀的、理論的、審美的;心理的,物理的,音響的,形式的,符號的等等。如若運用此模式之廣闊的視角進行音樂研究,則可避免音樂研究的局部專注,使研究者更好的理解所謂的音樂人類研究。賴斯(Timothy Rice)在其《關于民族音樂學之模式重塑》(Toward the Remodeling of Ethnomusicology)一文中提出梅瑞厄姆模式之四層意義:⑴人文科學目的,即了解人類本身;⑵音樂學目的,即了解人類如何創作音樂;⑶形成過程,即歷史建構﹑社會維持以及個人創造與體驗;⑷分析過程,即概念、行為、樂音之分析。5后孟凡玉在其《音樂人類學的范疇、理論和方法》一文中指出:在梅瑞厄姆模式中,音樂的聲音不是孤立存在的,而是通過音樂概念、音樂行為的探討,把音樂和人類社會、思維、行為方式等一系列文化有機的結合在一起,是音樂人類學研究領域影響深遠的研究模式。6

另一方面,梅瑞厄姆模式也由其不足:首先,梅瑞厄姆理論研究模式中關于音樂的范疇定義不明確。此模式多次出現音樂(music)和聲音(sound),那么,此三維模式第三要素指的是聲音還是音樂呢?筆者認為其指的是音樂。因為作者在文中闡釋到:“這種聲音具有一定結構,亦可以是一個體系”;7此外,梅瑞厄姆在1960年將民族音樂學定義為“文化中音樂的研究”(Merriam 1960:109),進一步證明其指的是音樂。8其次,梅瑞厄姆理論研究模式未能發揮個人的普遍特殊性。在音樂活動中,個人的角色是至關重要的,任何地點任何音樂活動,都有著單個人的貢獻,個人的創造,即普遍性。但“一千個讀者眼中有一千哈姆雷特”,在不同音樂活動中,每個人的貢獻、創造都是不同的,對音樂的感受也各不相同;就算是同一音樂活動,同一音樂體驗,每個人對其的貢獻、創造亦不相同,即特殊性。然而此三維理論模式,在提及文化中的音樂時,將重點置于集團中的音樂,這未能充分發揮個人在音樂中的角色。再次,梅瑞厄姆理論研究模式忽視了歷史的延續性及發展變化性這一點。此模式將重點置于某段時期的音樂行為,以某段時候的音樂行為及樂音來承擔整個歷史,忽略了歷史之延續性及變化性。最后,梅瑞厄姆理論研究模式關于身體行為的范疇定義不全面。梅瑞厄姆提到的身體行為只是能用外眼觀察到的身體行為種類,但實際上,身體行為還可包括演奏者之觸覺、聽覺等難以用肉眼觀察之身體行為。

注釋:

1.引自 Alan P.Merriam,1964,The Anthropology of Music.Evanston,Ill.: Northwestern University Press.Chapter 2: Toward a Theory for Ethnomusicogy,P32,筆者翻譯.2.同1.

3.引自Alan P.Merriam,1964,The Anthropology of Music.Evanston,Ill.: Northwestern University Press.P35筆者 翻譯

4.轉引自[日]德丸吉彥著,王耀華、陳新鳳譯:《民族音樂學》,第二章,第三節,P16.

5.參見Timothy Rice,”Toward the Remodeling of Ethnomusicology”[J],ethnomusicology(3),1983, 469—488.

6.引自孟凡玉.音樂人類學的范疇、理論和方法[J],民族藝術,2007(3)7.同1.

8.參見曹本冶《思想-行為:儀式中音聲的研究》(載于“音樂藝術”2006年第3期).

9.參見[日]德丸吉彥著,王耀華、陳新鳳譯:《民族音樂學》,第二章,第二節,音樂行動的研究.P.12--13.

[1][日]德丸吉彥著,王耀華、陳新鳳譯:《民族音樂學》[M],福建教育出版社,2000年9月,第一版.

[2][美]梅瑞厄姆著,穆謙譯,陳銘道校:《音樂人類學》[M],人民音樂出版社,2010年4月,第一版.

[3]王耀華.喬建中.《音樂學概論》[M].北京:高等教育出版社,2005.

[4]曹本冶《思想-行為:儀式中音聲的研究》[J].音樂藝術.2006(3).

[5]修海林,關于“音樂是什么”的理論模式及其不同思考方式—《關于民族音樂學的一種理論》的讀書筆札[J],音樂藝術,2003(4)

[6]孟凡玉,音樂人類學的范疇、理論和方法[J],民族藝術,2007(3)

[7][美]內特爾,音樂人類學家A?P?梅瑞厄姆——學者和領導者[J],李方元譯,中國音樂,1997(1)

[8]李衛,解讀蒂莫西?賴斯的經典民族音樂學研究模式[J],交響(西安音樂學院學報),第26卷,第3期,2007年9月

[9]Merriam.Alan P,“The Anthropology of Music[M],Evanston:Northwestern University Press,1964.

[10]Helen Myers,“Ethnomusicology:An Introduction”[M],New York:W.W.Norton &company,1992.